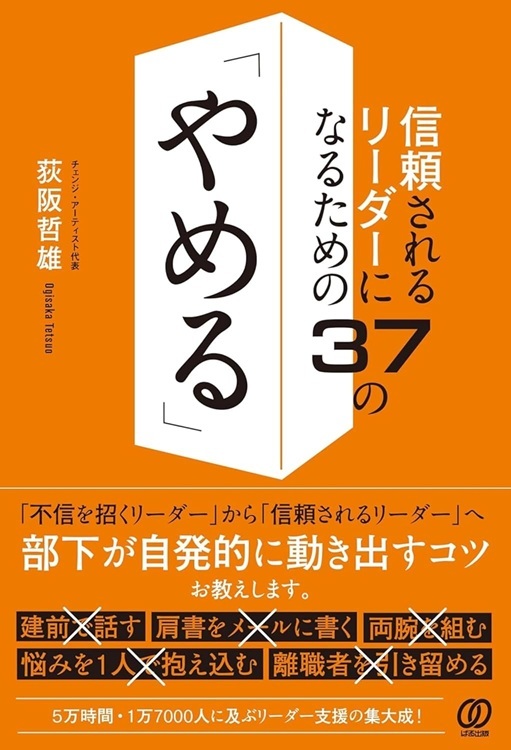

本記事は、荻阪哲雄氏の著書『信頼されるリーダーになるための37の「やめる」』(ぱる出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

【動作】「両腕を組む」のを、やめる

信頼を築くリーダーは、自分の動作に気を配っています。

会議や打ち合わせで座っているときに両腕を組む上司。

このボディーランゲージは、部下が安全(楽)に話せない要因の1つになります。

上司が腕を組んでいるときは、無意識のうちに警戒する態度になっているということを、部下は見透かしています。

また、部下の目には、上司が本心を隠しながら話を聞いているようにも映ります。

そして、そんな腕を組む上司の姿勢に、部下は威圧感を感じます。

したがって、腕を組むというボディーランゲージをすることで、部下に次のような影響を与えていることを、腕を組む上司は知っていなければなりません。

- 第1に、部下の目には「私は偉い人だ」という態度に映っていること。

第2に、部下への「言いたいことを隠す」防御のシグナルになっていること。

第3に、部下に「威圧感」を与えていること。

あなたには、思いあたることはありませんか?

「腕は組むけど、そんなつもりはないよ」と思っている上司の方もいらっしゃると察します。

しかし、自分自身ではそう考えていなくとも、無意識に身体が動いてしまっているケースもあります。

自分(上司)の考えと、相手(部下)の感じ方は、一緒ではありません。

この「腕組み上司」の方々は、よく見ていると、両腕を組むポーズから、片手を顎に置くポーズに移行します。

このボディーランゲージは、表向きは「私は真剣に考えている」と伝わりそうですが、部下から見ると「会話の圧迫」になっています。

そこからしばらくすると、部下の顔を見ず、視線が下向きになるという動作へ移行していきます。

こうしたボディーランゲージを取っている間に、部下が安全(楽)に話せない空気が生まれているのですが、「腕組み上司」の方々は、そのことに気づいていません。

したがって、あなたが働く職場で部下が安全(楽)に話せるために、上司の動作が【両腕組み】→【顎あて】→【下向き】という流れになってしまっていないか、チェックしてみてください。

こうした上司の無言の動作やボディーランゲージが、部下が話す際の壁になっていることを知ることで、上司は自分の部下への「映り方」や「接し方」を直していくことができます。

そうして上司の動作が変わることで、部下が安全(楽)に話せる環境がつくられていきます。

「部下にとっての最大の環境は上司である」というその「環境」とは、言葉だけを指すのではありません。

「上司の動作」が「部下の行動」に影響を与え続けていることを、意識してみてください。

- 信頼されるリーダーは、腕組みポーズをやめて、部下を近づける。

- 不信を招くリーダーは、腕組みポーズを取り、部下を遠ざける。

【姿勢】「上目線の対話」を、やめる

信頼を築くリーダーは、「上目線の対話」をやめて、部下と共に答えを見つけていきます。

上目線で話すとは、どういうことでしょうか?

対話する相手(部下)を、自分(上司)が、見下す関係で話していることです。

「上目線の対話」で残念なのは、その状態に上司が気づいていないことです。

例えば、何かを知っている人が、「彼はわかっていない」と決めつけて話す。

何かを理解できない人に、頼まれもしないのに「そうじゃない」と伝える。

何かの経験がない人へ、自分の価値観だけを押しつけて語り出す。

さらに、上司が部下に対して上目線になるとき、上司の1つの性質が浮き彫りになります。

それは「傲慢さ」です。

- 「これに決まっている」。

「わたしが教えてやる」。

「この通りにすればいい」。

「それをしないとうまくいかないよ」。

こうした上目線の上司は、自分の言葉が部下への親切心だと勘違いしていることに気づいていません。

無意識に傲慢な考えを持ってしまっているケースがほとんどなのです。

では、なぜ傲慢な態度になってしまうのでしょうか?

上目線の上司は、実は不安が強く、自信が持てない人に多いのです。

その不安感から強い押しつけ口調になり、攻撃的な態度で話してしまうのです。

あなたは、このような上目線の態度になっていないでしょうか。

例えば、ある大手企業に所属するマネジャーのTさんが、疲れた表情で語ったエピソードを紹介します。

- Tさん「今日の上司からの徹底的なダメ出しには、まいりました」

筆者「どんなダメ出しだったのですか?」

Tさん「『このケースのときは〇〇から取りかからないとダメだ』『前のプロジェクトでも伝えているじゃないか』と、自分の進め方を強引に押しつけてくるのです。答えは自分が持っているからやれ、という指示に辟易しています」

こうした、上目線で部下に接する上司。

本人は部下のためにと思ってやっているので、事態は深刻です。

あなたは、自分の答えを、部下に無理に押しつけてはいませんか?

特に、「上司とは、早く答えを出さねばならないものだ」と自分自身を縛りつけてはいないでしょうか。

その自分を縛っている思い込みもまた、上目線になる要因の1つです。

ゆえに、上司・リーダーの立場の方は「上目線の対話」をやめて、捉え方を次のように見直してみると、効果があります。

「上司である自分も、確かな答えを持ってはいない」。

「これからは、部下と共に答えを見つけていく」。

そうすると、自分が楽になり、部下も安心して話せる関係をつくることができます。

- 信頼されるリーダーは、わからないことを知らないと言える姿勢でいる。

- 不信を招くリーダーは、自分の答えを無理に押しつける姿勢でいる。