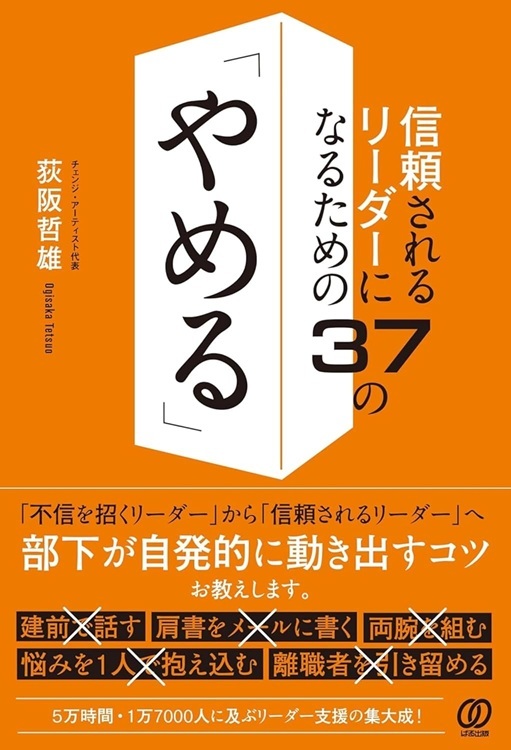

本記事は、荻阪哲雄氏の著書『信頼されるリーダーになるための37の「やめる」』(ぱる出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

【観察】「現状維持でいる」のを、やめる

信頼を築くリーダーは、現状維持でいることをやめて、上司と部下とで仕事の「あり方」「任せ方」「やり方」を変えていきます。

あるグローバル企業で、ビジョン、バリューをトップと社員が一体となって策定し、これを判断基準にするべく、「働きがいを高める顧客貢献プロジェクト」を開始したときのことです。

この会社で働くVさんは事業部のリーダーで、部下をまとめるミドルマネジャーです。

Vさんは、会社全体が顧客貢献へと意識を向けて変わっていこうとするこの機会を、自分と部下がどう捉えるかで、目の前の現実が決まると考えました。

そこで、会社が取り組もうとする変革の中身や、目指すゴール、アウトプットなどの計画について、社長や推進事務局からの話を聞いたうえで、部下との対話会を開き、その反応に耳を傾けました。

部下1人ひとりからは、さまざまな意見が出てきました。

- 「綺麗事でどうせ何も変わらないよ」。

「また変な仕事や雑務が増えるだけだ」。

「会社が何をやりたいか、まったくわからない」。

「トップと事務局のやりたいことが合ってないよ」。

「進め方が各事業部への丸投げじゃ話にならない」。

Vさんは、それらの意見を聞きながら、部下達が次の「4つの部下モード」のどこにいるのか、観察していきました。

- ①【現状維持】モード……今のままでいい、何も問題ないよ、時間を取られたくないよ

②【様子見】モード……皆で変わることは必要だが、やったことが評価されるのか

③【やる気】モード……やっと会社と組織がその気になった、これはチャンスだ

④【実行】モード………自分達の実務を通して、上下の仕事の「あり方」「任せ方」「やり方」を皆で話し合い、即、変える行動に入ろう

つまり、部下達が初期段階で、どのモードに、何人いるのかを見定めるのです。

そして、その部下達を「3・5・2の分布」で捉えて導きます。

「3・5・2の分布」とは、どのようなことでしょうか。

それは、【実行モード】と【やる気モード】が合わせて3割、【様子見モード】が5割、【現状維持モード】が2割という分布のことです。

上司と部下とで仕事の「あり方」「任せ方」「やり方」を変えていくアクションを準備し、できることから実行しようとする人達で始めます。

現状維持をやめて、まずは3割の部下が前向きになるよう、組織を良くする流れをつくっていくのです。

ここで、あなたには、次のような問いが生まれるかもしれません。

「会社が組織の文化を変えようというきっかけがあればいいですが、私の職場では、そんな機会はありません。その場合はどうすればいいのでしょうか?」。

信頼を築くリーダーは、たとえ会社全体の変革機会がなくても、自らが進んで現状維持でいることをやめます。自分にできる身の回りのことから、部下と一緒により良く変えるアクションを取っていくのです。

そうして、自分達の小さな変化を、きっかけの渦にしていきます。

「自分と部下の現状維持は、退化の始まり」と捉えているのです。

- 信頼されるリーダーは、仕事の「やり方」を、部下と共に面白く変えていく。

- 不信を招くリーダーは、説明に時間をかけるわりには、自分の「やり方」を変えない。

【実行】「試さない」ことを、やめる

あなたは、自分が学んだ知識をどのくらい、自分自身で試していますか?

私達は、好奇心の赴くまま、知りたいことは貪欲に調べて、活字を読んだり、考えたり、メモを取ったりします。

ただ、ここで残念なのは、多くの人が知識を得たことで満足してしまい、実際に試してみようとしないことです。書籍から掴んだ知識を何かに使ってみよう、実際にやってみようとする人は、意外と少ないのです。

しかし、結果を導く信頼されるリーダーになるためには、学んだ内容を知って終わりにしないことが大切です。

学んで知った「知見」を実際の「行動」で試し、自らの「体験」へ変えていくようにするのです。

例えば、大学教授のZさんは、学生との「履修ルール」として、「大学の講義やゼミで学んだ知識を1つでも実際の生活やアルバイトで試そう」ということを定め、皆で試して学び合う環境づくりを進めています。

それにより、学生達は講義で学んだことを、次々に自分の生活や仕事で試していくようになります。この試す力を「社会実験力」と呼んでいます。

実際に試してみなければ、「課題の実現」と「問題解決」へは近づけないのです。

また、筆者はこれまでの企業支援を通して、学んだことを行動で試す人と、評論だけで終わる人の双方を見てきました。

しかし、実務の現場では、試してみないと見えないことが無数にあります。

試さない人は大抵、調べて、調べて、調査して、できない理由を述べて終わります。

このような、試さない人の実態を「リサーチ・リサーチ・ノンアクション病」と呼んでいます。

調査先行で計画だけして動かない、「計画9割・実行1割」の「試さない組織」です。

逆に、学んだことを行動で試すリーダーは「アクションリサーチ型」と呼びます。仮説を立てて行動を起こし、起きた反応を見ます。そして、その反応をもとに次の方法を考え、メンバーと一緒に実行を続けていきます。

先述したZ教授と学生のケースでも、学んで終わりにせず、得た知識を生活や仕事で試した後、アクションリサーチで反応を振り返って考えます。

行動を起こした結果、得られた気づきや自らが省みたことを、実験レポート(実レポ)にまとめるのです。すると、行動に基づく気づきや知見が、リアルに整理されていきます。

さらに、それをチーム全体でシェアし合うと、学びを一層深める効果が得られます。

つまり、得た知識を実行に移し、掴んだことをアウトプットすることで、誰でも、即、自分の言葉で伝えられ、「学び方を学ぶ」方法が掴めるようになるのです。

信頼を築くリーダーは、「試さない」ことをやめて、上司と部下とで学び合い、変化していく過程で共に変わることのできる「3つのプロセス」を生み出しています。

- ①【試す】プロセス……………掴んだ知識を、1つでも必ず試していく

②【省みる】プロセス…………試したことを振り返り、気づいたことを語り合う

③【学び合う】プロセス………上司と部下、チーム全体で、学び方を学び合う

この3つの実行プロセスを通して、上司と部下とで一緒に変わっていくのです。

- 信頼されるリーダーは、自分で試し、部下と学び方を学び合う。

- 不信を招くリーダーは、過去のデータ重視で、部下と学びを深めない。