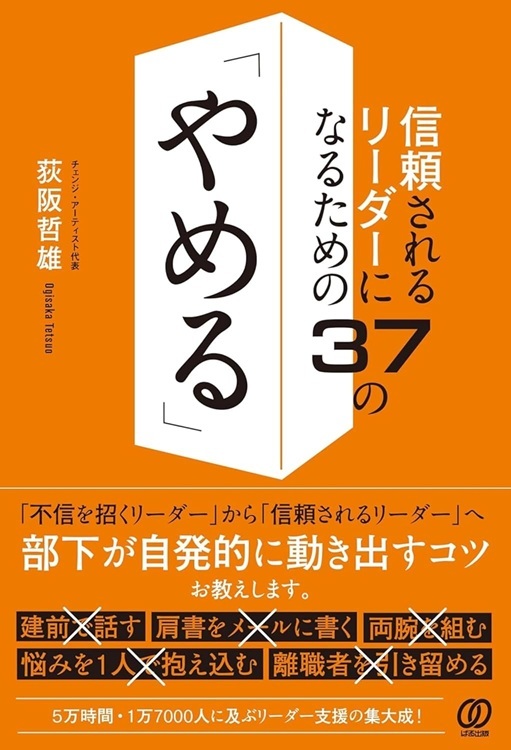

本記事は、荻阪哲雄氏の著書『信頼されるリーダーになるための37の「やめる」』(ぱる出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

【役割】「悩みを1人で抱え込む」のを、やめる

「自分の業務」「部下の育成」「組織の成果」を進めていくプレイングマネジャーを担われている方が多いと察します。

そして、今、実務の問題を抱えて、苦闘されているのではないでしょうか。

もしそうであるならば、あなたの悩みを解く相談の「やめる」戦略があります。

それが、「悩みを1人で抱え込む」のをやめて、「7つのリーダーの役割」を使って、相談を進める関係をつくることです。

この「1人」で「抱え込む」状態を解消するのがポイントです。

チーム・組織において部下が相談しやすくするためには、上司から部下へ進んで悩みを相談する場をつくることが、実は最も効果があるのです。

しかし、悩みを抱え込んでいる上司は、そのことに気づいていません。

それは、なぜなのでしょうか。

それは、上司を無意識に縛っている2つの「暗黙のルール」があるからです。

1つが、「上司は部下に頼ってはいけない」という思い込み。

もう1つが、「悩みを話してしまうと無能に見える」という思い込み。

この2つが、悩みを抱える責任感の強い上司を縛っている「暗黙のルール」です。

ゆえに、上司自身が、大変でも悩みを1人で抱え込んでしまうのです。

あなたには、そのようなことはないでしょうか。

しかし実際には、上司が悩みを1人で抱え込むのをやめて、チームで相談し合っていくと、部下も自分の悩みをオープンにしやすくなります。

それは、上司が部下を信じて頼りにしていることが、一瞬で部下に伝わるからです。

上司が「悩みを協力して解決していこう」と言わずとも、自分から悩みを話すことで、上司と部下とで相談を進める、助け合う関係を築くことができます。

信頼を築くリーダーは、悩みを伝える場面で、1つの工夫をします。

それは、部下の誰でもがリーダーになって助け合える「7つのリーダーの役割」を使い、「どの役割で助けてほしいですか?」と聞き合うことで、相談を進める関係をつくっていくのです。

それでは、「7つのリーダーの役割」とは、どのようなものでしょうか?

- ①【突破】リーダー………始める発案、新たな企画を打ち出し、困難を突破する役

②【作戦】リーダー………動かす戦略、展開を数字と実行の絵に描き、論理的に説明する役

③【継続】リーダー………果たすべき結果に向けて粘り強く継続し、提案の形にする役

④【共感】リーダー………皆の話に耳を傾けて悩みを汲み取り、共感の対話をする役

⑤【仲間】リーダー………人と人の能力を結びつけて、わかり合える仲間をつくる役

⑥【アイデア】リーダー…目標の実現へ向けて、実行のアイデアを出していく役

⑦【リスク】リーダー……進捗確認を怠らず、日々の計画に気配りし、危険を伝える役

信頼を築く上司は、1人で悩みを抱え込まず、「7つのリーダーの役割」に合わせて、自分と部下の得意、不得意を見つけます。

そして、悩みを解決するために部下1人ひとりがリーダーとなり、相談を進めて助け合う関係を築いていくのです。

- 信頼されるリーダーは、自分の悩みを「7つのリーダーの役割」を使って相談する。

- 不信を招くリーダーは、自分の悩みを語らず、部下の悩みだけを言わせる。

【救援】「助言を求めないでいる」のを、やめる

これからの時代のチーム・組織には、上司と部下、人間と人間が「助言し合う関係」を深めていくことが必要になります。

なぜなら、1人ひとりの可能性の最大化がキーになるからです。

上司と部下が実際にやってみないとわからない経験を積んで、お互いに助言し合う関係性を持っているほど、智恵を出し合う行動量が増えていきます。

そして、部下の仕事に速さが生まれていきます。

それは、相談した「解」があるからです。

この「解」とは、会うべき重要人物・働きかけるべき組織などの「必要な情報」や、「予算を動かすニューアイデア」、「困難を突破する実行方法のヒント」など、部下の1人ひとりが、相談の成果として得るものです。

ゆえに、まずはあなたと部下から始め、チーム・組織全体で「上意下達だけの関係」から「助言し合う関係」へと広げていってください。

そして、「助言し合う関係」を広げていくタイミングで必要になる力があります。

どんなものでしょうか。

それは、「

「求援力」を発揮しやすくするためには、誰でもがリーダーになって助け合える「7つのリーダーの役割」を、組織の共通言語にします。

例えば、このようなことです。

- 「この案件の【突破】の役割を、私が担う」。

「このプロジェクトで成果を出すには、【作戦】と【継続】の役割が必要だ」。

「Aさん、必要な数字を組み立てたい。私の苦手な【作戦】リーダーになって助けてくれないか」。

「Bさん、顧客へのプレゼン提案、私が不得意な【継続】リーダーになって支えてほしい」。

「Cさん、あなたのリサーチ能力を活かし、【アイデア】リーダーになって助言をくれないか」。

信頼を築くリーダーは、「7つのリーダーの役割」を使って助けを求め、部下に何が期待されているかを教えます。

つまり、「求援力」を通して、部下の強みを活かした「助言し合う関係」をつくり、皆で成果を早く出すことを目指していくのです。

部下の1人ひとりは「7つのリーダーの役割」を担うことで自らもリーダーとなり、上司をどのように支えて何を助言し合えばいいか、イメージできるようになります。

こうして助言し合い、相談を進める関係を、広げていくことができるのです。

昨今、相手を支える「支援力」の方法論は確立されていますが、進んで助けを求める「求援力」の方法論は、まだまだ貧弱です。

「求援力」の実践知を身につけていただければと思います。

求援のコツは、「7つのうち、今どの役割で助けてほしいですか?」と先に上司から部下へ聞くことなのです。

- 信頼されるリーダーは、助言を求め合い、自分の能力以上に求援の結果を出す。

- 不信を招くリーダーは、自分の能力範囲を超えられず、求援の声を見過ごす。