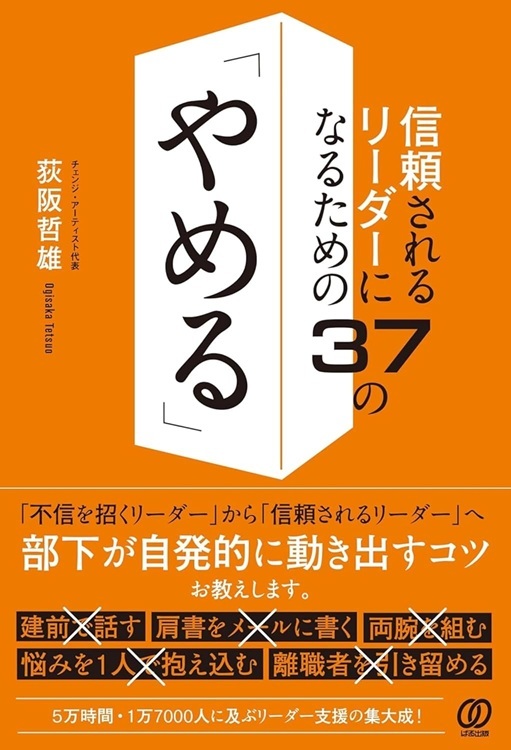

本記事は、荻阪哲雄氏の著書『信頼されるリーダーになるための37の「やめる」』(ぱる出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

【修得】「話を単に聞く」のを、やめる

信頼を築くリーダーは、自分が

当書で示す「リーダー」とは、1人でも結果を導く相手がいる人です。

このリーダーの定義であなたの役目を考えると、相手の話を聞く場面が、無数にあることに気づくのではないでしょうか。

例えば、

- ・会議での「上司と部下」の進捗報告

・家族での「親と子」のリビングでの雑談

・学校での「教師と生徒」の進路相談

・飲食店での「店長と店員」の接客指導

・病院での「医師と看護師」の連携対話

など。

あなたは今、どんなリーダーの役目を担って、相手の話を聞いているでしょうか。

部下があなたにポジティブに話せて、あなたもうまく話を聞くことができるようになるポイントがあります。

それは、相手の話を「学びながら聞く」ことです。

この聞き方をするだけで、部下は上司に話したい、わからないことを聞きたいと感じるようになり、上司は部下との信頼の土台をつくっていきやすくなります。

相手の話を「何か1つでも学びながら聞く」というスタンスで聞くか、「話を単に聞いておく」というスタンスで聞くか。

この聞き方の違いで、相手との関係と掴める内容が驚くほど変わります。

部下の話からも学ぼうという真摯な姿勢の上司を見ると、部下はもっと聞いてほしい、話したいと思い、語り始めます。

そのとき、上司と部下の間に、遠慮なく話せる関係が育つのです。

ところが昨今、上司と部下の関係をサポートしていると、気がかりな声が上がります。

- 「うちの部下からは、何も学ぶことなどありません」。

「正直、どいつもこいつもスキル不足で、よく考えていません」。

「口でアピールするわりには、やるべきことができていません」。

このように、上司の方から聞く声は、部下の話から学ぶどころか、部下は「〇〇ができない」のオンパレードになっているのです。

上司からこうした声が出る関係性の組織には、1つの現象が見えてきます。

それは、事業の業績が低迷していることです。

上司が目標の未達に焦れば焦るほど、部下と学び合うことをしていない、という現実があります。

結果、目標の実現ができず、次々に離職者が出始めるのです。

あなたの働くチームでは、そのような日常がありませんか。

残念なことに、こうした上司は、自分の「学ぶ姿勢」そのものが部下の行動に大きな影響を与えていることに、気づいていません。

信頼を築くリーダーは、日頃からこうした状況にならないために、「話を単に聞く」のをやめて、学ぶ姿勢を持つ「聞き方」を徹底しているのです。

- 信頼されるリーダーは、自分の驕る姿勢を意識し、部下からも学び続ける。

- 不信を招くリーダーは、自分の慢心に気づかず、部下のダメな点だけを言い募る。

【伝達】「自分で考えろと言う」のを、やめる

信頼を築くリーダーは、部下が多様な智恵を出せるよう、「伝え方」「問い方」に気を配っています。

忙しいときに、突発の顧客対応が発生し、質問をしに来た部下に一言。

- 「それは、自分で考えることだ。私に聞くことじゃないよ」。

「それくらい、自分の頭で考えられるだろう」。

「そんなことぐらい、自分自身で考えろ」。

あなたは部下にこんな言葉を伝えていませんか。

「自分で考えろ」と言いたくなる部下を持つ上司、多忙な上司の気持ちはお察ししますが、この「自分で考えろ」の前につく言葉が、「くせ者ワード」になります。

「それは」「それくらい」「そんなことぐらい」という言葉です。

これは、上司が自分の基準で部下を判断しているときに、出てくるワードです。

もちろん、提案・対応・アフターフォローにおける実務のクオリティーを上げることは必須です。確かに、上司の言う「そんなこと」の基準を理解できていない部下もいます。

例えば、顧客トラブル対応のパターンABCの対応手順が決まっている場合。

上司からすれば、「それはCパターンで対応したらいいのだ。なぜそれぐらいわからないのか」という意味で「そんなことぐらい、自分自身で考えろ」と言うケースです。

しかし一方で、ABCの対応手順は知ったうえで、自分なりに考えた「新たな対処方法」について、上司に質問して智恵を集めに来る部下もいます。それは、「この状況で本当に、あの顧客にCの対応でいいのだろうか」と部下が深く考えた結果です。

ところが、このような場合にも、部下の話をよく聞かずに「そんなことぐらい、自分自身で考えろ」と言ってしまう上司が多いのです。

すると、部下は「質問を禁じられた」「上司のフィードバックがない」と不信感を持って受け止めます。

このような場合、部下の能力を超える視点を、上司や周囲から集めることができません。

「自分で考える」とは、自分自身で深く考えることであると同時に、「本当にこの考え方でいいのだろうか?」と自分を過信せずに前向きに疑い、新たな解き方や判断の方法を見つけていくことです。

そのときに必要になるのが「自分で考える時間」のほか、「社外のアイデア」「上司の智恵」「同僚・仲間の経験談」です。自分の思考とは異なる視点を外から借りるのです。

つまり、自分1人で孤立して考えるのではなく、衆智を集めて最善手を決めることが重要なのです。

冒頭で紹介したケースでは、「自分で考えろ」と言えば言うほど、部下の能力が変わる瞬間を逃す、典型的な「外す組織マネジメント」になります。

ゆえに、「自分で考えろ」という言葉には、細心の注意が必要です。

逆に、信頼を築くリーダーは、外さない「伝え方」「問い方」をします。

部下が真剣に尋ねてきてくれたタイミングを活かし、仮に自分が忙しいときは、必ずその話を聞く約束をします。

自分が話を聞けるときには、じっくりと部下の話を聞き終えた後に、

- 「その計画で、あなた自身が本当に成し遂げたいことは何ですか」。

「その方法を考えるにあたり、どこから、どれだけの視点を集めましたか」。

と、部下の思いを受け止め、主体的な問いを立て、考える力を磨きます。

- 信頼されるリーダーは、部下が自分で考え、智恵が集められる「伝え方」をする。

- 不信を招くリーダーは、部下が1人で考えるように、「自分で考えろ」と言い続ける。