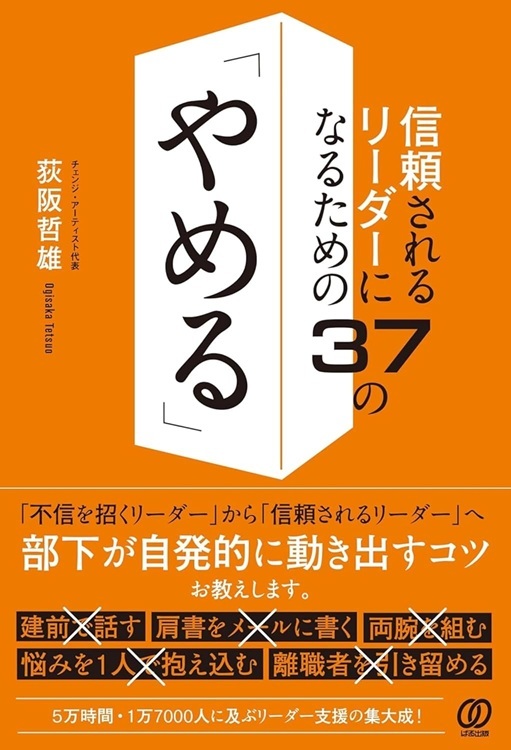

本記事は、荻阪哲雄氏の著書『信頼されるリーダーになるための37の「やめる」』(ぱる出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

【言動】「否定的な発言」を、やめる

信頼を築くリーダーは、「否定的な発言」をやめて、部下が行う起案から仕事の可能性を見つけていきます。

これまでの企業支援のコンサルティングを通じて筆者は、上司と部下で相談し合う、さまざまな場面を見てきました。

その中で、部下が上司に大切な何かの起案をしたときに、「もうこれ以上、上司には相談のしがいがない」と語るケースがありました。

相談のしがいがない上司の言動の特徴は、ろくに話を聞かず、第一声に次の4つの否定ワードが入ることです。

- 「いや、それはね」。

「それは無理だろう」。

「どうせやっても無駄だよ」。

「言い出した人が損をするぞ」。

相談のしがいがない上司の反応ポイントには、「いや」「無理」「無駄」「損」という言葉が見えてくるのです。

つまり、上司の「否定的な発言」とは、最初から仕事の可能性を打ち消していく言動を指します。

組織マネジメントにおいて、上司が「どうせやっても無駄だよ」という態度を示すと、それは即、部下に連鎖します。

そして、「うちの上司にはどうせ言ってもムダだよ」という、上下の関係に起こる「ムダ病症候群」に陥ります。

注意点としては、これら「ムダ病症候群」は、上司が部下によかれと思って無自覚で取ってしまっている言動から起こることです。

「ムダ病症候群」が多い企業では、新たな発案量は確実に減って、改善の提案を出す人の声が消えていきます。

結果として、離職者を増加させることに繋がります。

残念なことに、会社組織ではそうとは知らず、次々に改革プロジェクトなどを導入して職場の活性化を図ろうとします。

しかし、「上下の組織マネジメント」を変えない限り、良い変化は起こらないのです。

このような「組織の病」に陥らないためにも、信頼を築くリーダーは、「否定的な発言」をやめていきます。

例えば、上司の「どうせやっても無駄だよ」。部下の「どうせ言ってもムダだな」。

この否定的な発言を、素早くやめていくのです。

そして、熱心な部下から新たな挑戦の起案があったときには、仮にリーダーが「いや」と言いたい場面であったとしても、最初からネガティブな発言はせず、

- 「この提案、もう少し具体的に聞かせてくれないか」。

「今の段階で成功確率は見えないが、何が可能なのかを共に探ってみよう」。

と伝えて、部下の提案に耳を傾けます。

「否定的な発言」をやめることで、上司と部下の相談し合う関係は生まれるのです。

- 信頼されるリーダーは、部下の熱意から仕事の可能性を見つけていく。

- 不信を招くリーダーは、部下の提案を最初から自分の言動で打ち消していく。

【裁量】「自分のリスクから目を背ける」のを、やめる

信頼を築くリーダーは、自分のリスクから目を背けずに部下に仕事を任せ、部下の成長を支えていきます。

読まれている方の中には、こう思われる方もおられるかもしれません。

「リスクを回避して仕事をするのが会社組織ですよ」。

「自分でやった方が早いです。なぜ部下に任せなきゃいけないのですか」。

当然、組織というものは、リスクを回避することで、余計な混乱を起こすことなく、安定的、効率的に成り立って動いています。

では、「自分のリスクから目を背ける」とは、どういうことなのでしょうか。

それは、部下に自分の抱える仕事を任せず、リーダーの取るべきリスクを見ないよう、冒さないようにすることです。

つまり、自分のリスクや失敗から目を背けることで、部下に新たに判断するための経験を積ませず、部下の考える力や成長の機会を奪うことです。

今は、新たな商品・サービスを「小さく生んで早く育てる」ことが求められる時代です。

そのためにも、人・物・予算の権限を上司である自分だけに集中させて、自分を通さないと動けない、部下の裁量では判断することができない、必要な場で決めることができないという状況をつくっている、その組織マネジメントを改めることの重要性が増しています。

このようなマネジメントのもとでは何が起こるかというと、部下が何かを聞きやすくなるどころか、真の相談という行動そのものが生まれなくなります。

そして、顧客の動きに迅速に対応できない「遅い組織」になっていくのです。

一方、仕事を任された部下はというと、自分で判断して決めることが求められるので、ポジティブに困る状態が次々に発生します。そうして、上司に真に相談します。

部下が上司に真に相談するという行動は、任されているという信頼があって初めて生まれるのです。

さらに、初めての仕事の経験では、誰もが前向きに困って、良い意味での不安定を経験します。そうして、部下の「新能力」が活性化します。

この「新能力」とは何かというと、自分に具わっているが気づいていない、使っていない能力のことです。

上司が部下の成長段階に応じて一段上の仕事を任せることで、部下の決める力が磨かれ、上司のあなたもさらに上の仕事に取り組むことができるようになります。

その結果、組織へ今までにない「速さ」をつくり込むことが可能になるのです。

大手メーカーのリーダーGさんはあるとき、部下に指示命令をして進める「トップダウンの管理が成功の近道」という考え方をやめました。

毎日開いていた管理型の会議を廃止して、裁量を職場単位の最前線に任せたのです。

すると、強い台風が直撃した際に現場判断が迅速に進み、育ててきた職場結束力もあいまって、設備の復旧が今までと比較して半分の時間で行えるようなったのです。

信頼を築くリーダーは、自分にしかできない意思決定の業務以外は部下の成長段階に応じて任せ、さらなる人間成長を見守っていきます。

- 信頼されるリーダーは、部下に裁量を与えて、結束力のある「速い組織」をつくる。

- 不信を招くリーダーは、自分を通さないとできない「遅い組織」にしている。