この記事は2025年5月2日に配信されたメールマガジン「アンダースロー:物価高対策 消費減税の必要性について考える」を一部編集し、転載したものです。

目次

- 食料品の時限的な減税についてどう考えるか?

- 減税と給付を行うことについてはどう思われますか?

- 消費減税をする代わりに法人増税することについてはどうですか?

- 財政規律についてはどうお考えですか?

- どういった形の消費減税がいいのでしょう?

- 時限的に消費減税を実施した欧州の国については?

以下は会田がコメンテーターとして出演している文化放送の「おはよう寺ちゃん」の内容の一部をまとめ、加筆・修正したものです。

食料品の時限的な減税についてどう考えるか?

問(寺島):石破総理は、食料品の消費税率を時限的に0%に引き下げる立憲民主党の政策に慎重な姿勢を示しました。「仮に1年間の限定となると、1年の間に下げてまた上げてということになる。ごく短い間に2回のシステム変更が本当に可能か、事務の負担はどうなのかという問題がある」と指摘しています。石破総理は「高所得の方、高額商品も含めて負担が軽減されることになる。低所得の方が物価高に一番苦しんでいることから考えればどうなのだろう」と強調しましたが、この考えについてはどう受け止めていますか?

答(会田):食料品の税率を1年限定の引き下げであれば、給付金と変わらず、引き下げるのであれば恒久的なものとすべきです。石破総理は、消費減税による税収の減少を気にしているとみられます。食料品の税率をゼロ%としても、5兆円程度の減収にしかなりません。名目GDP成長率が3%であれば、控えめな税収弾性値でも、2027年度には元の税収の水準に戻ります。国民の生活を支えるために、引き下げが必要だと判断するのであれば、税収の減少は気にする必要はありません。

減税と給付を行うことについてはどう思われますか?

問(寺島):与党である公明党の斎藤代表は、アメリカの関税措置や物価高を受けて党として打ち出す経済対策について、消費税減税も選択肢とする考えを示しました。公明党は食料品を中心とした物価高に対応できる減税と給付が必要としています。政府・与党は先月、所得制限のない現金給付に否定的な世論の高まりを受けて断念した経緯があるわけですが、減税と給付を行うことについてはどう思われますか?

答(会田):一時的な給付で、減税を回避しようとする政府の態度に国民は反発しているのだと考えます。消費税率引き下げを決定しても、実施までには時間がかかります。実施までの期間は、消費税率引き下げ分の額を、国民に給付して、生活を支える必要があります。

消費減税をする代わりに法人増税することについてはどうですか?

問(寺島):消費減税をめぐっては自民党内でも意見が割れています。消費減税派の代表格、西田・参議院議員は「消費税を廃止して、法人税率をかつての水準に上げるべきだ」としています。消費税の撤廃分の財源としては、それで対応できると主張しています。さらに、アメリカが消費税を“非関税障壁”と主張していることを念頭に、「消費税をなくせば、トランプ大統領ともディールがしやすくなる」と指摘しています。消費減税をする代わりに法人増税することについてはどうですか?

答(会田):企業は、賃金と投資を削減し、家計のように貯蓄をする部門になってしまっています。この企業の支出の不足が、総需要を破壊し、デフレ構造不況の原因になっています。企業の課税を増やした分以上の減税が、家計になされれば、消費の増加で企業の収益も支えられるので、合理的です。しかし、企業は合理的な理由で、支出を削減してきました。名目GDPという経済規模が拡大しなかったからです。政府は、積極財政によって経済規模を拡大させ続ける責務をしっかり果たすことを約束することが条件です。

財政規律についてはどうお考えですか?

問(寺島):自民党ナンバー2である森山幹事長は、消費減税にはあくまで反対の立場を堅持しています。「消費税を減税するという話は、社会保障の財源との関係があり、税制上大変なこと。赤字国債を出さなければいけないような補正予算は今は組んだらいけないし、日本の信頼が一挙になくなる」と主張しています。財政規律をしっかり守らないと「日本の信頼が一挙になくなる」との考えについてはどう受け止めていますか?

答(会田):財政政策の議論を政治家とすると、財政運営に大きな誤解があることに気づきました。一つ目は、国債は将来の税収で返済するとの思い込みです。国債は永続的に借り換えされていき、税収で償還することは例外的であることを知らないことです。財務省も、国債は借り換えで運営していて、将来の税収で返済するというのは間違いであることを認めています。近頃は、将来に万が一借り換えができない時に、税収で返済する必要があるという苦しい解説になってきています。

二つ目は、国の金融資産に対する誤解です。年金は、支給のために必要な財源をその時点の収入でまかなう賦課方式となっています。370兆円程度もある社会保障基金の余剰はゼロでも問題はないはずです。積みあがっていること自体、社会保険料を取り過ぎている証拠です。社会保障基金は政府にとっては余剰資金となります。政治家は、外貨準備も含め、政府に膨大な金融資産があることを認識していません。政府の負債残高だけみて、日本の財政が危機的だと認識し、GDP比で大きく減少してきた純負債残高、負債から金融資産を引いた残高でみようとしません。よって、国民の生活の実態を見ず、財政規律を過剰に意識し、減税に消極的な政治家がいまだに多いのだと思います。

どういった形の消費減税がいいのでしょう?

問(寺島):消費減税をめぐっては立憲民主党が「食料品の消費税率を時限的に0%」、国民民主党は「時限的な一律5%の引き下げ」を主張しています。食料品に絞るか一律か。これ、どっちがいいのでしょうか?

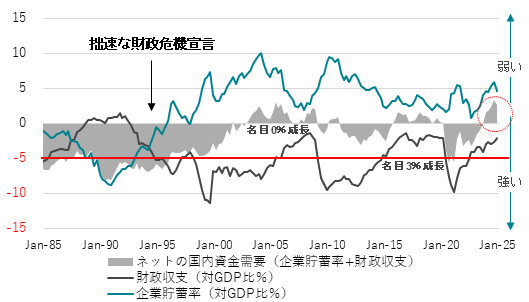

答(会田):消費税を撤廃すべきです。政府が経済規模をしっかり拡大させ続けるには、企業貯蓄率と財政収支を合計したネットの資金需要が-5%程度となる必要があります。緊縮財政によって、ネットの資金需要が0となり、企業と政府の合わせた支出する力を失ったことで、日本経済は膨らめなくなりました。これまでの0から-5%まで膨らますためには、GDP対比5%、60兆円程度の恒常的な財政支出・減税が足りません。消費税収の25兆円程度がなくなっても、まだ足りないくらいです。

時限的に消費減税を実施した欧州の国については?

問(寺島):夏の参院選を見据え、与野党で消費税減税を求める声が強まってきたわけですが、新型コロナウイルス禍などでのヨーロッパの対応を参考にすべきだとの声が出ています。イギリスやドイツなどは、コロナ禍で打撃を受けた経済を活性化させるため、消費税にあたる付加価値税を一時的に引き下げました。イギリスでは20年7月から飲食・観光業関連の付加価値税率を20%から5%に引き下げました。ドイツでも同じ月から標準税率を19%から16%に、食料品などの軽減税率も7%から5%に下げました。ドイツで一時的にせよ税率が引き下げられたのは初となります。こうしたヨーロッパの国の対応についてはどう評価していますか?

答(会田):イギリスは、投資的支出を除いた経常的支出を税収の範囲内に収める財政目標をもっています。ドイツは、財政収支の目標から、防衛費の大部分と、公共投資の基金を除くことを決定しています。政府が将来への投資的な支出を増やすことを妨げないようにしています。投資的支出には、公共投資だけではなく、産業投資や教育も入れることができるかもしれません。プライマリーバランスの黒字化に拘り、国民の生活を支える政策をしぶり、投資的支出まで滞れば、日本の国力は更に衰退してしまいます。

図:ネットの国内資金需要

本レポートは、投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたものであり、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。また、本レポート中の記載内容、数値、図表等は、本レポート作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更される場合があります。なお、本レポートに記載されたいかなる内容も、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。