この記事は2025年5月8日に「テレ東BIZ」で公開された「常識破りの醤油造り 熊本の老舗企業が世界へ躍進」を一部編集し、転載したものです。

目次

140万本を売り上げる大ヒット商品~熊本の老舗企業が仰天の開発

群馬・前橋市の人気のラーメン店「アンドレカンドレ」の1番人気は「元祖透明醤油ラーメン」。メニューには普通の醤油ラーメンもあるが、色の違いは一目瞭然。そのギャップがSNSで拡散され、大人気となった。スープの色の秘密は「透明醤油」にある。

▼「元祖透明醤油ラーメン」スープの色の秘密は「透明醤油」にある

「お客さんにインパクトを与えたい。ラーメンに合っていて自分的にはおいしいです」(店長・藤澤克成さん)

一方、千葉・白井市の人気イタリアン「ベルエモコ」の看板メニューは「カルパッチョ」。白身がきれいな真鯛にかけているのが「透明醤油」だ。

「普通の醤油だと黒くなっちゃう。『透明醤油』はイタリアンでも使えると思いました」(総料理長・鈴木規之さん)

さらに東京・港区の「グランドプリンスホテル新高輪」で人気のブッフェレストランでは網焼き料理やローストビーフなど60種類以上の料理が楽しめるが、客の大半が選んでいる調味料が「透明醤油」だ。

2019年に発売されたこの「透明醤油(100ml)」(540円)はクチコミで話題となり、これまでに140万本を売り上げる大ヒット商品となった。いまや飲食店だけでなく、都内の高級スーパーや雑貨を扱う「ロフト」にも並ぶ。

この常識破り醤油を世に放ったフンドーダイがあるのは熊本県。醤油の出荷シェアでは県内トップを誇り、スーパーには大手メーカーを押しのけ、フンドーダイのさまざまな醤油が並んでいる。他にもみそやみりん、パスタソースなど調味料全般を製造している。

▼スーパーには大手メーカーを押しのけフンドーダイのさまざまな醤油が並んでいる

創業は1869年。創業時からの伝統の醤油造りを守り続けている。

麹(こうじ)菌を繁殖させた大豆や小麦に食塩水を加えた「もろみ」。これを長年蔵にすみついたさまざまな菌のもとで半年間、じっくり発酵、熟成させる。こうして仕上がったもろみを布で濾(こ)していくのだが、布を積み重ねること500枚。それを圧搾機にかけると、搾られて出てきたのが「生(き)揚げ」という生の醤油だ。その後殺菌のための火入れなどを行い、製品になる。

「原料から造る会社は少なくなっていて、『生揚げ』を買い入れて醤油を造っている会社がほとんどです」(製造部・堀川智成)

「生揚げ」から造っているのは全国に約1,000ある醤油メーカーの2割ほどだという。(全国醤油工業協同組合連合会 調べ)

近年の減塩志向などから、醤油の1人当たりの年間購入量は、1973年からこの50年で4分の1にまで減少。(総務省統計局「家計調査年報」を基に算出)影響はフンドーダイにも及び、経営状態は悪化していた。

それに歯止めをかけた社長・山村脩(55)は元野村証券の営業マン。醤油造りは素人ながら、「透明醤油」を大ヒットさせ、フンドーダイの危機を救った。

「証券用語で言うと『逆張り』。世の中の流れの逆に張る。醤油業界の人たちが反対するからいけるかもしれないと思いました」(山村)

みたらし団子もポテチも透明!?~常識を超えた醤油改革

常識を超えた醤油改革1~黒を透明にする独自の技術

「透明醤油」の製造タンクは、タンクの中を真空状態にして「生揚げ」を投入する。

「真空状態にすると低温で沸騰するので、色を分けることができます」(山村)

真空の中で生揚げを低温で沸騰させ、それを企業秘密の技術で二つの液体に分けるのだという。そのうちの1つは通常の黒い醤油で、もう1つが透明の液体。その透明の液体の味を整えて、「透明醤油」が出来上がる。

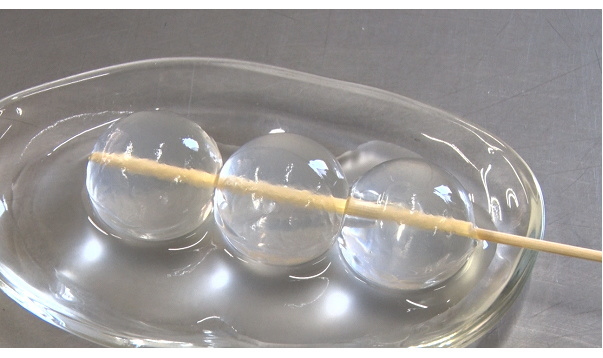

「透明醤油」を使ってフンドーダイでは驚きのレシピも開発している。グラニュー糖と凝固剤を水でよく混ぜ、そこに透明醤油を加えて加熱。型に入れて3時間冷やすと透き通った丸い球ができた。これに串を刺して透明醤油で作ったタレをかけてできたのは「透明なみたらし団子」。涼しげな見た目とプルンプルンの食感が楽しいスイーツだ。

▼涼しげな見た目とプルンプルンの食感が楽しいスイーツ「透明なみたらし団子」

「透明なポテトチップス」は、すりおろしたジャガイモなどを蒸し焼きにしてから、低温でさっと揚げ、それを透明醤油で味付けする。

▼「透明なポテトチップス」低温でさっと揚げそれを透明醤油で味付けする

こうしてさまざまなレシピを開発し、透明醤油の魅力をホームページで発信している。「料理に苦手意識がある人でも見た目で楽しんでもらえる」という。

常識を超えた醤油改革2~驚きの新商品を連発

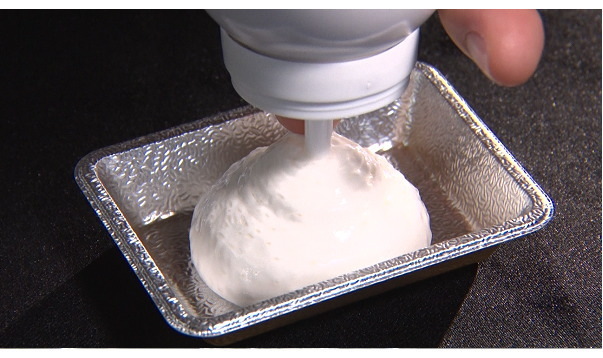

東京・有明の「東京ビッグサイト」で開催されたアジア最大級の食の展示会「FOODEX JAPAN 2025」。7万人を超える関係者が来場した。ひときわ人を集めていたフンドーダイのブースで話題をさらった新商品は「泡になる透明醤油」だった。

▼フンドーダイのブースで話題をさらった新商品は「泡になる透明醤油」

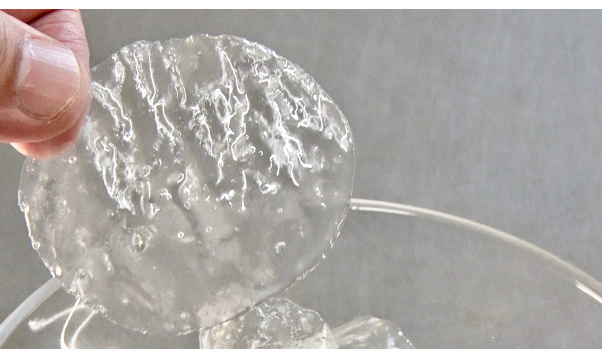

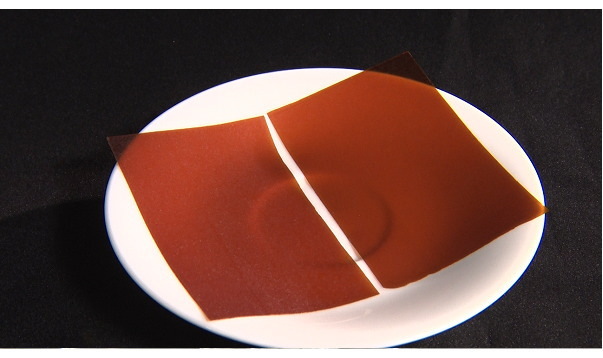

さらにシート状の醤油が料理人たちの創作意欲を掻き立てている。

▼シート状の醤油が料理人たちの創作意欲を掻き立てている

東京・赤坂の、客は1日1組限定というフレンチの名店「ohmori」。オーナーシェフの大森雄哉さんは「フランス料理をやっているシェフは新しい材料を探しているので、こういうものはとても食いつきがいい」と言う。

醤油のシートに魚のすり身を塗り、その上に有明海ののりを乗せる。それに北海道産のホタテとサクラマスを重ねて巻いていく。これをオーブンに入れてローストすると、中はジューシーに仕上がったホタテとサクラマスが。

▼シート状の醤油でつくられたフレンチ料理

「前向きにいけると思います。もっと香りを引き立たせると、用途がもっと広がる。店で使いたいと思っています」(大森さん)

「醤油の使い方を変えていける。それによって使える料理の幅が広がる。まだ醤油にできることはあると思います」(山村)

常識を超えた醤油改革3~熊本から世界に挑む

2022年、フンドーダイは東京・浅草の合羽橋にアンテナショップ「出町久屋」を開いた。そこには「透明醤油」を始め、フンドーダイのさまざまな調味料が置かれている。

ここに来る多くは外国人客。日本とは逆に、海外では和食人気が後押しし、醤油の輸出量は2003年の3倍以上に伸びている。(財務省「普通貿易統計」より)

海外での需要を見越し、山村は容器のふたにNFCタグをつけた。これにスマートフォンを近づけると、画面に出てきたのは「透明醤油」の使い方や、それに合ったさまざまなレシピの紹介。自動翻訳機能で100以上の言語で見ることができる。

さらに、海外のどこからアクセスされたのか、地図上に表示される仕組みになっていて、そのデータをマーケティングに生かそうとしている。

「このデータは商品ごとに取れるので、集まり方によって発売する商品を『これはこの国向けにしよう』とか、変えていきたい」(山村)

山村は顧客ターゲットを海外にも広げ、フンドーダイの醤油を世界32の国と地域に出荷。いまや製造量の2割に及んでいる。

熊本の老舗メーカーの革新的な醤油が世界に広がっているのだ。

元証券マンが異業種で奮闘~逆張り発想でヒット商品を

山村は慶應義塾大学を卒業後、野村証券に入社。企業の上場やM&Aをサポートする部署で活躍していた。その後、金型製造のベンチャー企業に転職するが、43歳の時、大きな転機を迎える。

「当時は農商工連携6次産業化をビジネスにする世の中の流れがあって、野村証券時代の先輩がやっているファンドが『食に関わる面白い仕事がある』という触れ込みで熊本に来ました」(山村)

2013年、農業の6次産業化を目指すベンチャー企業「五葉フーズ」に取締役として入社。野菜の生産から加工、介護食や冷凍食品などの製造まで、事業を多角化していく。

さらなる拡大を進める中、五葉フーズとフンドーダイとの事業統合の話が持ち上がる。

フンドーダイの始まりは戦国時代末期。当主の大久保家が両替商や造り酒屋を営んでいたが、明治初期の1869年、11代目が醤油の醸造業へ事業転換し商いを続けてきた。

しかし、時代の流れとともに醤油の需要は減り、経営は徐々に悪化。ついに2014年、15代目の大久保太郎社長は、「五葉フーズ」との事業統合を決断し、社長の座を退く。社名も「フンドーダイ五葉」に変わり、大久保家の「大」の字が入ったロゴマークも一新された。

今もフンドーダイの人事総務課に勤める大久保家の長女・清香は「父が社長の座を明け渡して新しい経営者に任せて、社員の皆さんは最初は戸惑ったと思います。一方で、当時は介護食が注目されていたので、明るい未来があるのではと希望もありました」と語る。

しかし、そんな希望は2016年の熊本地震をきっかけに崩れ去る。多くの取引先を失い赤字に陥った。しかも、当時の社長は他の会社との掛け持ちで、フンドーダイの経営に専念できない。専任の社長が必要だと白羽の矢が立ったのが山村だった。

2018年に社長に就任すると、真っ先にてこ入れを行ったのが会社の看板ともいえる醤油事業の立て直しだった。

「醤油は日本人のアイデンティティに根付いている調味料なので、まだやりようはあると思いました。そのためには新たな製品を作っていかなければならない」(山村)

赤字から脱却するには、他にはない画期的な新商品を生み出すことが必要だと社員に訴えた。だが、当時、副社長だった松永千代蔵は「歴史を持つ会社は良い面もあるが、一方で変化を嫌います。そこは山村社長も苦労した。社員は面倒くさいことはしたくない、開発室も『そんなことは今までやっていません』と。長年、それで飯を食えてきたので、ぬるま湯に浸かっていた」と言う。

社内で古参が猛反発~起死回生の逆襲が始まる

停滞する社内の雰囲気を変えたのが1人の社員だった。当時入社10年目の商品開発室 室長・早田文子だ。

「別の商品を開発している時に『この技術を使えば透明の醤油ができるのでは』と、漠然としたものがありました。ただ、『出してもどうなんだろう?』というのはあった」(早田)

そんな早田のアイデアを掘り起こしたのが山村だった。

「単純にびっくりした。色がとれる、透明にできるってほんまかいなと」(山村)

山村は会議で幹部たちに透明醤油の開発を提案する。

「大反対でしたね。『醤油じゃない』とか『インスタ映えしかしない』とか。私は、この技術が本物だと思って売り出そうと。そこは揺るがなかった」(山村)

山村は透明醤油の開発にゴーサインを出す。だが、開発を担う早田の前に壁があった。最初は透明でも、時間がたつと色が付いてしまうのだ。早田は、原料などの調合を数百回にもわたって改良していく。

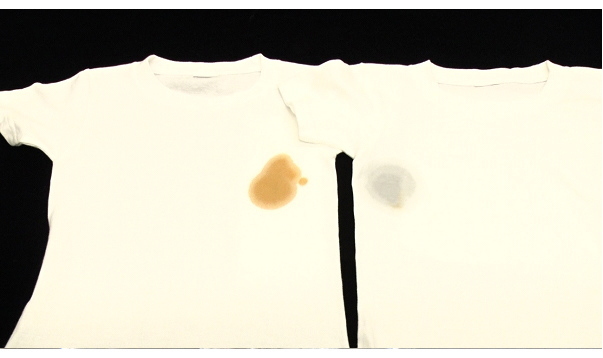

その一方、地域の保育園で、職員や保護者たちに醤油に求めることを書いてもらった。すると、多くの親たちを悩ませていたのが子どもの食べこぼしだということがわかる。

▼原料などの調合を数百回にもわたって改良した透明醤油

透明醤油はそんな悩みも解消できると、早田の開発にも熱が入った。

2019年、透明醤油が発売されると、世間はすぐに反応。従来の概念を覆す見たことのない醤油は、1年で40万本を突破する大ヒットとなった。

赤字から抜け出すと、山村は事業を調味料一本に集約。社名をフンドーダイに戻し、かつてのロゴも復活させた。

「山村信社長になって社内の雰囲気もすごく良くなった。亡くなった父も感謝していると思います」(前出・大久保清香)

熊本産の食を世に広めたい~フンドーダイの次なる一手

山村がいま力を入れているのが「くまもとうまかもんマルシェ」。そこでは熊本のメーカーが作ったさまざまな食品が物産展さながらに並べられている。

「熊本は食材が豊かなんですけど、そのことが県外のバイヤーさんが来た時にわかるようにする。食文化発信と言っています」(山村)

他県の卸業者やバイヤーなどにここで地元の商品をPRし、熊本の食品業界全体の底上げを図っているのだ。その中には同業他社の醤油も含まれる。

「阿蘇の高森町でやっている会社さんの醤油です。商談の中で、フンドーダイでは表現できない味や特徴の商品として紹介している」(山村)

地元の企業とタッグを組んだ商品開発にも力を入れている。

「九州ファーム」は業務用のおろしニンニクとおろしショウガに特化したメーカーだ。その自慢は、嫌な臭いが食後およそ3時間で消えるという「おろしにんにく」。専門家による海藻由来の特許技術を使った商品だ。(※効果には個人差があります)

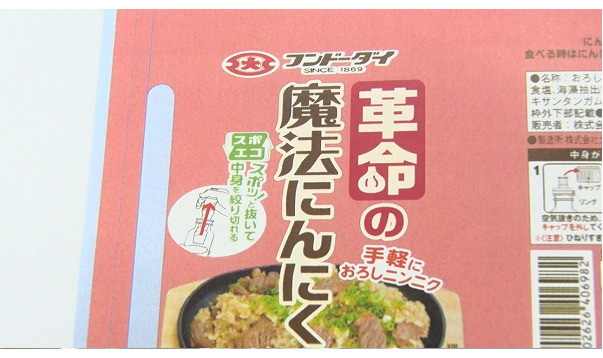

そのにおいが消えるニンニクを使ってフンドーダイが家庭向けに出そうとしているのが「魔法にんにく」。

▼臭いが消えるニンニクとフンドーダイの調味料技術がコラボしてうま味をアップ

臭いが消えるニンニクとフンドーダイの調味料技術がコラボして、うま味をアップさせた。

使いやすさも加えた。容器を二重構造にすることで、無駄なく使い切れるし、ゴミ出しも楽になる。

フンドーダイとのコラボに「九州ファーム」の社長は「うちはニンニク主体でやってきたが、フンドーダイさんと絡むことで大きく広がった」と期待を寄せている。

※価格は放送時の金額です。

~村上龍の編集後記~

フンドー(分銅)というのは天秤で質量を量るための金属の塊のこと。1869年に11代目当主が醤油味噌の製造へと業態を転換。以来、長く地元から親しまれ続けた。山村さんは東京生まれで慶應義塾大学卒、野村証券でキャリアを積んだ。九州で農家をやれ、というミッションを背負って熊本への移住を決めた。

無添加で、九州の原料にこだわった特醸甘口醤油『平成』を作る。その後、透明な醤油が生まれる。わさびオイルもできた。開発の底にあるのは、農業県である熊本出身社員たちの鍛えられた舌にあるという。