この記事は2025年4月10日に「テレ東BIZ」で公開された「知られざる1兆円企業 「大日本印刷」の全貌」を一部編集し、転載したものです。

目次

ICカードにペットボトル…~逆風で稼ぎまくる黒子企業

由緒ある北海道の定山渓温泉。1957年開業の老舗「定山渓第一寶亭留翠山亭」は3本の自家源泉をブレンドした温泉と、北海道の極上の食材を使った料理が自慢だ。

ここはホテルの中で「風呂屋書店」を運営していることで注目を集めている。子ども向けの絵本や北海道にまつわる本など、えりすぐりが並ぶいわば本のセレクトショップだ。

▼「定山渓第一寶亭留翠山亭」ホテルの中で「風呂屋書店」を運営している

減少する書店。1つもない自治体が全国で27%もあるという。(2024年・出所:出版文化産業振興財団)定山渓でも唯一の書店が閉店。そこで宿泊客だけでなく、地域の人も利用できる書店をホテルの中に作ったのだ。

「当館は旅館ですので書店開業のノウハウは一切ありません。書店の開業支援サービスを利用させていただきました」(経営企画室・大島彩乃さん)

その書店開業の支援サービスを行っているのがDNP、大日本印刷だ。創業は1876年で2026年は150年の節目を迎える。従業員はグループ全体で約3万7,000人になる。

あまり知られていないが、身近には大日本印刷が手掛ける製品やサービスが溢れている。

例えばICチップ付きのキャッシュカードやクレジットカードの製造・発行を担い、国内トップシェアだ。また飲料メーカーの工場には大日本印刷が開発した無菌で充填(じゅうてん)するシステムが導入されており、ペットボトル飲料の約3分の1が大日本印刷のシステムでボトリングされている。

さらに日用品や食品のパッケージも製造。取引先は2,000社にのぼる。

▼身近には大日本印刷が手掛ける製品やサービスが溢れている

街の証明写真機も3割ほどが大日本印刷製。その場でマイナンバーカードの申請ができる機能も搭載している。

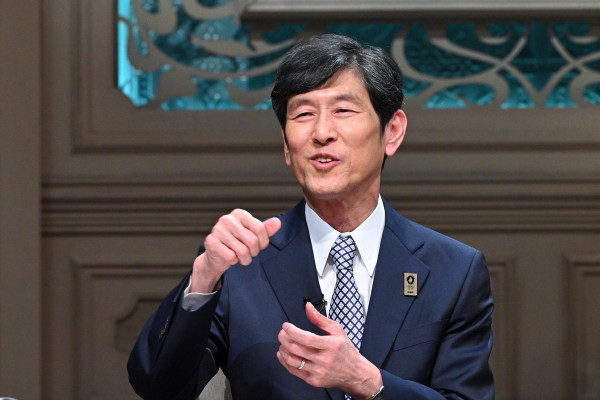

大日本印刷社長・北島義斉(60)が案内してくれたのは、東京・新宿区にある本社の地下にあるショールームだ。

本物の絵画のように見えるように「反射防止フィルム」を搭載して極限まで反射を抑えたモニター、印刷技術を駆使した建材、植物工場の中で使うような照明…製品・サービスの数は450を超える。

出版不況が進み紙への印刷が減る中で、ビジネスの多角化を進めてきた。ピンチを跳ね返して利益は2015年度から10年で1.5倍に。売り上げは1兆4,000億円を超える。

「いい時と悪い時の差が大きい分野が多くあります。さまざまな事業をやることが強みになると思っています」(北島)

出版不況でも稼げる秘密~印刷技術が最先端に進化

出版不況でも稼ぐ1~印刷技術を大進化

本社の敷地内にある「市谷の杜 本と活字館」。昔の印刷技術が学べる施設だ。

本は長い間、活版印刷という方法で作られてきた。鉛合金でできた活字を、原稿に沿って1文字ずつ選んで「版」をつくり印刷する。

▼鉛合金でできた活字を、原稿に沿って1文字ずつ選んで「版」をつくり印刷する

写真を印刷する技術にも工夫がある。金属製の「写真原板」は金属の表面を酸で溶かして凹凸をつくる。その大きさや密度で濃淡を作り、写真を再現していたのだ。

▼金属製の「写真原板」は金属の表面を酸で溶かして凹凸をつくる

この技術がいま、世界に誇る最先端の製品に化けている。

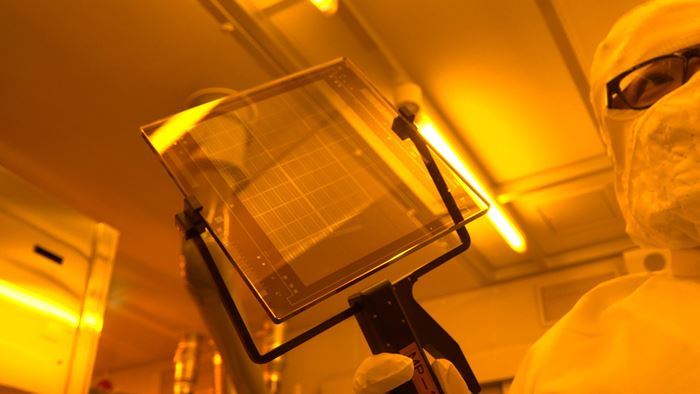

その製造拠点は埼玉・ふじみ野市の上福岡工場。メディアが初めて入った場所で作っていたのは、半導体製造の肝ともいわれる「フォトマスク」というガラス製の板だ。

▼半導体製造の肝ともいわれる「フォトマスク」というガラス製の板

家電をはじめ身の回りのさまざまなものに組み込まれている半導体チップ。電子機器の制御を行う重要部品だ。「フォトマスク」はチップを作るための道具で、ガラスの表面は薄い金属の膜で覆われている。

この膜を印刷で培った技術で溶かし、光を通す部分と遮る部分を作っていく。これがチップの「原板」になる。そこには肉眼では見えないナノレベルの線が引かれている。

このガラス板に光を当て、写真のフィルムを現像する要領で、半導体の基となる部材に転写していく。これを数十回繰り返すことで、半導体チップはできあがる。

「これこそ印刷技術がブラッシュアップしてできたものの結晶です」(ファインデバイス事業部・吉川真吾)

次世代半導体の量産を目指す新会社「ラピダス」の登場やAI向けの需要を追い風に、半導体市場での売り上げ拡大を狙う。

出版不況でも稼ぐ2~困りごとをビジネス化

愛媛県はマダイの養殖日本一を誇る。

▼愛媛県はマダイの養殖日本一を誇る

高級魚を手頃な価格で提供する養殖魚だが、最近は価格が高騰している。宇和島市の「ほづみ亭」では名物「鯛めし」を2022年から2024年までに300円値上げした。

「タイの仕入れ値が高騰しているのが1番の理由です」(料理長・兵頭英明さん)

その取引価格は2021年の1.7倍になったという。原因はエサの高騰だ。

宇和島市の養殖業者「タイチ」では、天然のイワシやエビ、それに小麦や大豆などの穀物を独自配合してエサを作っている。だがここ数年の原油高に加え、円安や物価高も相まって行き詰った。

「安いエサにしたいが、成長しないし品質が落ちるので使えない」(代表・徳弘多一郎さん)

そんな水産業界の悩みを解決しようと大日本印刷が動き出した。愛媛大学農学部の研究室で、ミールワームという飼育動物のエサにする昆虫を飼育しているのだ。

このビジネスを発案したのは写真事業に携わっていたイメージコミュニケーション事業部の平井佑太。飼育装置を開発してミールワームを大量生産し、栄養価の高いエサを安く提供しようと考えた。装置は寝床作りから水やりまで、全自動で行える。

以前から昆虫を餌にする研究を進めていた愛媛大学。ビジネス化したいという他社からもオファーがあったが、印刷で培った量産技術やノウハウに期待したという。

「DNPさんは出口まで考えて大学でできないことをサポートしてくれる。『一緒にやっていこう』という熱意があった」(愛媛大学大学院農学研究科・三浦猛教授)

立ち上げから4年、育てたミールワームを加工したエサを初めて与えてみると、「想像以上に食べてくれる」(平井)。

これといった競合はまだいない。いち早く事業化することで、市場を取りに行く。

2025年4月13日から開催の「大阪・関西万博」でも社員たちが奮闘中だ。メインパビリオンの1つで、企画・制作を担っている。

これまで黒子だった企業が殻を破り、世の中にない価値をどんどん生み出している。

「以前は得意先が見ている世の中しかなかった。何が必要かを自分たちで考えていく。自分たちで世の中を見て、開発・提供することが必要になる」(北島)

最新技術で漫画が動く~時代を支えたサバイバル経営

大胆な発想で新しいビジネスに挑み始めたチームがある。作り方がこれまでとは全く違うアニメだ。通常のアニメは膨大な量の原画が必要だが、これは漫画そのものを最新技術で動かしてアニメ化する。

スマホ向けマンガの流行で原画に着色する仕事が増え、そのデータを活かしてアニメが作れないかと考えた。さまざまな映像加工ができるプロ向けの動画編集ソフトを使ってアニメーション化していく。

漫画そのものをベースにするからコストと時間が大幅にカットできる。どちらも通常のアニメの5分の1ほどで済むという。

これらは「ライトアニメ」と名付け、すでに5本の作品がテレビ放映された。発案したのは、元営業で出版社の担当だった出版イノベーション事業部・端山徹也だ。

「勝てる作品だけがアニメ化される時代の中で、悔しい思いをしているクリエーターや出版社の編集者がいらっしゃるので、作品を羽ばたかせる。アニメの世界に風穴をあけられるのではないか」(端山)

新たな挑戦を始めるのはハードルが高い。社長の北島は現場を頻繁に訪れ、思いを直接伝えている。この日は福岡・筑後市の「DNPテクノパック」で社員にこう語った。

「失敗してもいいからどんどん挑戦をしよう。挑戦の最初の一歩は大きなものである必要はないんだと思っています。むしろぜひ小さな一歩から始めることがとても大切」(北島)

挑戦の歴史が始まったのは銀座に活版印刷所として創業した1876年。

▼挑戦の歴史が始まったのは銀座に活版印刷所として創業した1876年

金属活字を用いた活版印刷は、当時の最先端技術だった。

戦後の高度経済成長期は出版物以外にも事業を広げていく。いわゆる「第二の創業」で、食品パッケージなどがその代表だ。「チキンラーメン」の袋も大日本印刷によるものだ。

ブラウン管のカラーテレビの開発にも一役買った。印刷技術を発展させ、カラー化に欠かせない「シャドウマスク」という細かい穴が空いた金属板を開発したのだ。

多方面で存在感を放つ総合印刷会社に銀行出身の北島が入社したのは1995年。経営は順調だったが、注文ありきの受注型の仕事に、北島は危機感を募らせていく。

そこで、父でもある当時の社長・義俊と掲げたのが、自ら新しい製品やサービスを生み出し提案する「第三の創業」だった。

「直接世の中を見ながら事業を進めていこうという変革ですから、受け身の従業員の意識を変えるところが一番大きかったと思います」(北島)

ひとりの若者の人生を変えた~挑戦の歴史が生んだ新ビジネス

社員自ら立ち上げたビジネスで、年々拡大しているものがある。コロナ禍の2020年に始めたメタバースと呼ばれる仮想空間の事業だ。

自分の分身「アバター」を使って自由に動き回ることができる。コロナを機に注目され、ビジネス化することにしたのだ。

現在、このメタバースを取り入れ始めているのが各地の自治体だ。出向かなければできなかった申請や相談が仮想空間上でできるシステムを導入する自治体が増えている。

現在100人ほどいるチームのメンバー。多くは素人同然からのスタートだった。そこで2024年の春、3カ月に渡って基礎からみっちり特訓しスキルを身につけた。

大日本印刷が手がけた仮想空間に助けられた若者がいる。

中学3年生のキッドさん。バーチャル上のユーザーネームだ。利用しているのは江戸川区の小中学生向けの空間。悩みをもつ子どもたちをサポートする場所(バーチャルえどがわサポートルーム)だ。

大日本印刷が他社と共同で企画開発し、東京都に採択されたもので(都内の28自治体が利用)、江戸川区では200人ほどが利用している。

対応するのは教育委員会の職員。毎日誰かが必ず相談に当たる。お互いリアルな顔出しではなくアバターだから、よりリラックスして会話ができる。文字でやりとりをするチャット機能も備えている。

▼コロナ禍の2020年に始めたメタバースと呼ばれる仮想空間

キッドさんは2024年の夏に利用し始めてから、孤独感が薄れてきたという。

「これがなかったら『ひとりぼっちだな』と感じちゃう時もある。そういう時にここに入れたのが1番楽しかったですね」(キッドさん)

娘の変化に、お父さんも目を細める。

「だいぶ変わった。目線が合わせられなかったのが、がっちり合うようにしゃべれるようになって、すごくうれしいなと思って」

「待ち」から「攻め」の経営へ~150年企業が挑む大胆改革

本社で定期的に開かれる展示会がある。膨大な製品やサービスを社内外に知ってもらうために2023年から始めた。営業部門と開発部門を交流させて、ビジネスチャンスを広げる狙いもある。

例えば、大日本印刷が進める廃棄物をインテリア素材にアップサイクルする新ビジネス。早速興味を持ったのが商業施設の「丸井」だった。

東京・足立区の「北千住マルイ」閉店後の夜8時、運ばれてきたのは再生材で作られた家具だ。これをフードコートの一角に設置する。

これらの家具は、このビル内で出た廃材を活用して作られている。テーブルに使われている大理石のように見える模様はテナントから出た発泡スチロール。それを圧縮して固め、樹脂と混ぜて成形。「一点もの」のテーブルに生まれ変わった。

▼運ばれてきたのはビル内で出た廃材を活用した再生材で作られた家具

「今までは(大日本印刷と)なかなか接点がなかったのですが、こういう取り組みができたので、今後は広がりが出てくると思います」(店舗事業本部・大屋隆明さん)

一方、印刷で培った技術を進化させて日本の文化を未来につなげる事業にも力を入れている。

貴重な文化財を高精細な画像処理でデジタルデータに変換するアーカイブ事業。本物に限りなく近い複製を作ったり、教育の素材にしたりと、用途はさまざまだ。

データとして残しておけば、数百年先でも本物同様に再現できる。複製もデータを元にした印刷によって作られたものだ。

さらに、出版文化の衰退に歯止めをかけるため、書店の運営にも携わっている。日本最大級の「ジュンク堂書店」と「丸善」をグループ企業として傘下に入れた。

~村上龍の編集後記~

「だいにっぽんいんさつ」と呼ぶ。英語だとDai Nippon Printing Co.,Ltd. 略称「DNP」となり、この名称で広く知られている。1995年「広辞苑」の印刷で、その力を見せつけた。国語学者・新村出の作業をDNPが支えたのだ。世話にならなかった作家はいないだろう。

昔の作家の写真を見ると、原稿用紙の横に分厚い辞書があった。1970年代に活字での組版をコンピュータに切り替え始めた。その変化がITの進歩を生んだ。DNPのあらゆる技術が、その変化に支えられている。