本記事は、藤城 尚久氏の著書『頭のいい人は“考え方の型”がある! 13歳からの論理的思考』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

ピラミッド構造とは

ピラミッド構造とは

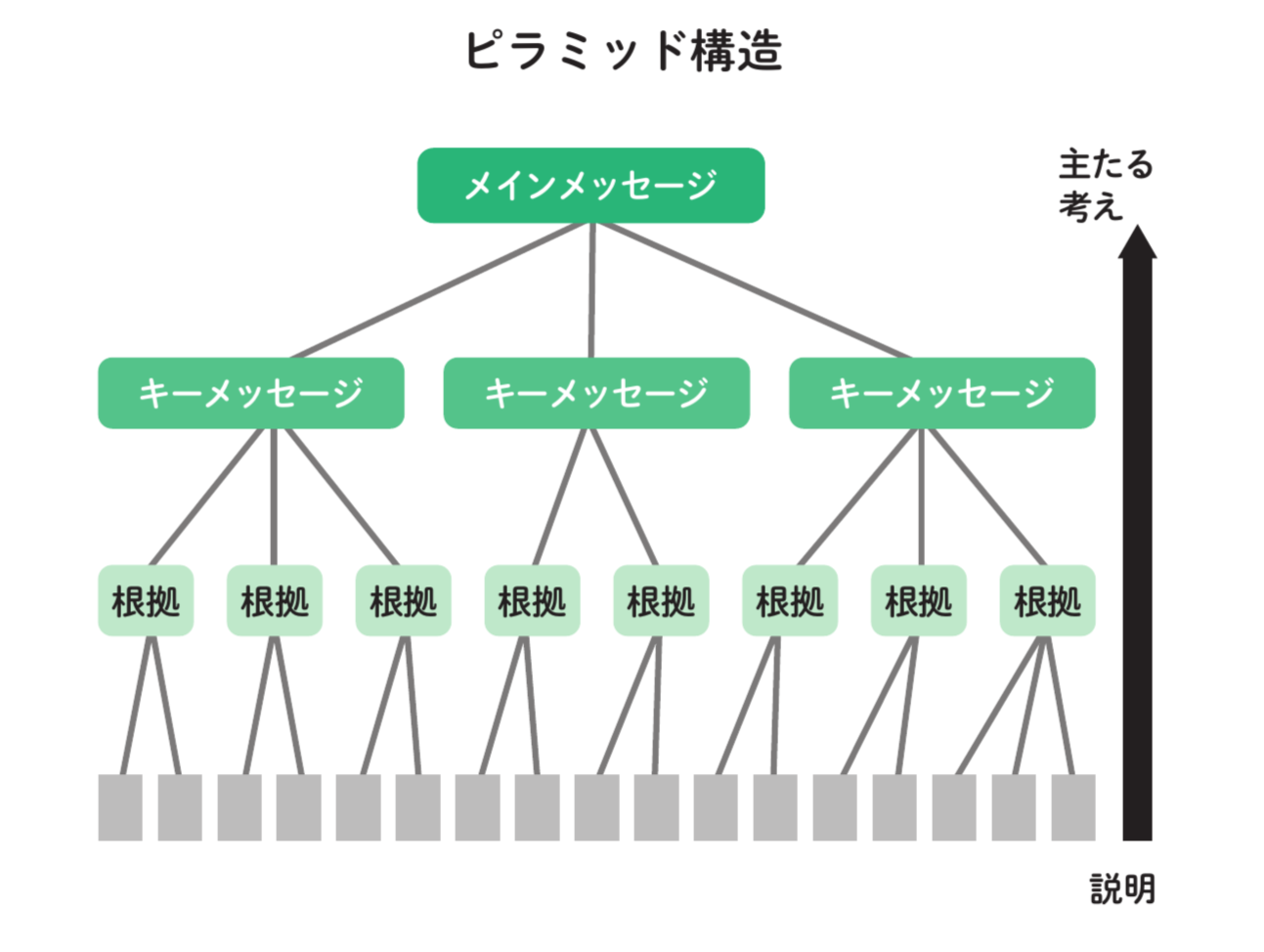

ピラミッド構造とは、情報を効率的かつ論理的に整理するための思考技法です。この手法では、情報をピラミッドの形状になぞらえて階層的に配置します。一番上にメインメッセージを置き、それを支える根拠や具体例をその下に展開することで、複雑な情報をわかりやすく伝えることができます。

ピラミッド構造が特に重宝されるのは、ビジネスや教育など、情報の共有や説得が求められる場面です。たとえば、新人社員が業務の改善提案を行うとします。この際、「提案の内容」「その根拠」「具体的な解決策」のように情報を整理することで、上司やチームメンバーに対して効率的に自分の考えを伝えることが可能です。

なぜピラミッド構造が有効なのか?

ピラミッド構造の有効性のカギは「聞き手や読み手が情報を受け取りやすい」という点にあります。人間は基本的に、一度に大量の情報を処理するのが苦手です。情報が無秩序に提示されると、どれが重要なポイントなのかを理解するのに余計な時間がかかり、内容がぼやけてしまう恐れがあります。一方で、ピラミッド構造を活用すれば、最初にメインメッセージを提示することで全体の方向性を明確にし、その後に詳細を補足する形で情報を展開できます。

具体例として、マーケティングのプレゼンを考えてみましょう。新しい商品を提案する際、まず「この商品のターゲット層は誰で、どんな課題を解決するのか」というメインメッセージを提示します。その後、このメインメッセージを支えるデータとして、「市場規模の統計」「競合他社との比較」「具体的なマーケティング施策」を説明することで、相手が必要な情報をスムーズに理解できるようになります。

また、ピラミッド構造を使うことで、情報のモレや重複を防ぐことができます。論点が整理されていないプレゼンでは、同じ内容を何度も繰り返したり、重要な情報を伝え忘れたりするリスクがあります。しかし、ピラミッド構造を意識して構築すれば、論理的な流れに沿って情報が整理され、聞き手にとって理解しやすい形に整えることが可能です。

ピラミッド構造を活用する場面

ピラミッド構造は、ビジネスだけでなく、日常生活でも活用できます。たとえば、友人に旅行プランを提案する際、「旅行先の選定理由」「移動や宿泊の計画」「予算やスケジュール」などを段階的に説明することで、より説得力のある提案ができるでしょう。

また、学生がレポートを書く際にも、ピラミッド構造は非常に有用です。レポートでは、まず「結論」を提示し、その後「理由」や「根拠」を補足していくのが基本的な構成です。この手法に従えば、教授や読者が最も知りたい情報を最初に提示することができ、効率的な情報伝達が実現します。

ピラミッド構造の限界

とはいえ、ピラミッド構造にはいくつかの限界も存在します。1つは、すべてのテーマに対して適用可能とは限らないという点です。とくに、非常に抽象的な議論や感覚的な表現が求められる場面では、ピラミッド構造を適用するのが難しい場合があります。たとえば、芸術や文学の批評などでは、必ずしも結論を最初に提示する必要がない場合があります。

また、ピラミッド構造を誤って用いると、重要な情報が省略されたり、論理が飛躍したりする危険性があります。そのため、ピラミッド構造を活用する際には、根拠や補足情報が正確であることを確認する必要があります。

- プレゼンテーションとピラミッド構造

- ピラミッド構造は、プレゼンテーションで話をわかりやすく伝えるための便利な方法です。まず結論やメインメッセージを最初に伝え、その後で理由や具体例を追加して説明します。これを使うと、聞き手が「何が重要なのか」をすぐに理解できるうえ、話がスムーズで説得力もアップします。また、情報が整理されているので、余計な部分に迷わず要点が伝わります。簡潔でわかりやすいプレゼンをしたいなら、ピラミッド構造を取り入れるのがおすすめです。

ピラミッド構造の利点と注意点

ピラミッド構造の特徴

ピラミッド構造を活用することで、複雑な情報を整理し、効率的に伝えることが可能です。この手法には多くの利点があり、とくにビジネスや教育など情報伝達が重要な場面でその効果を発揮します。一方で、注意すべき点もいくつか存在します。

ピラミッド構造の利点

① 情報の優先順位が明確になる

ピラミッド構造の最大の利点は、情報の優先順位を明確にできる点です。最上位にメインメッセージを配置し、その下に補助ポイントを展開するため、聞き手や読み手は一目で何が最も重要な情報なのかを理解することができます。

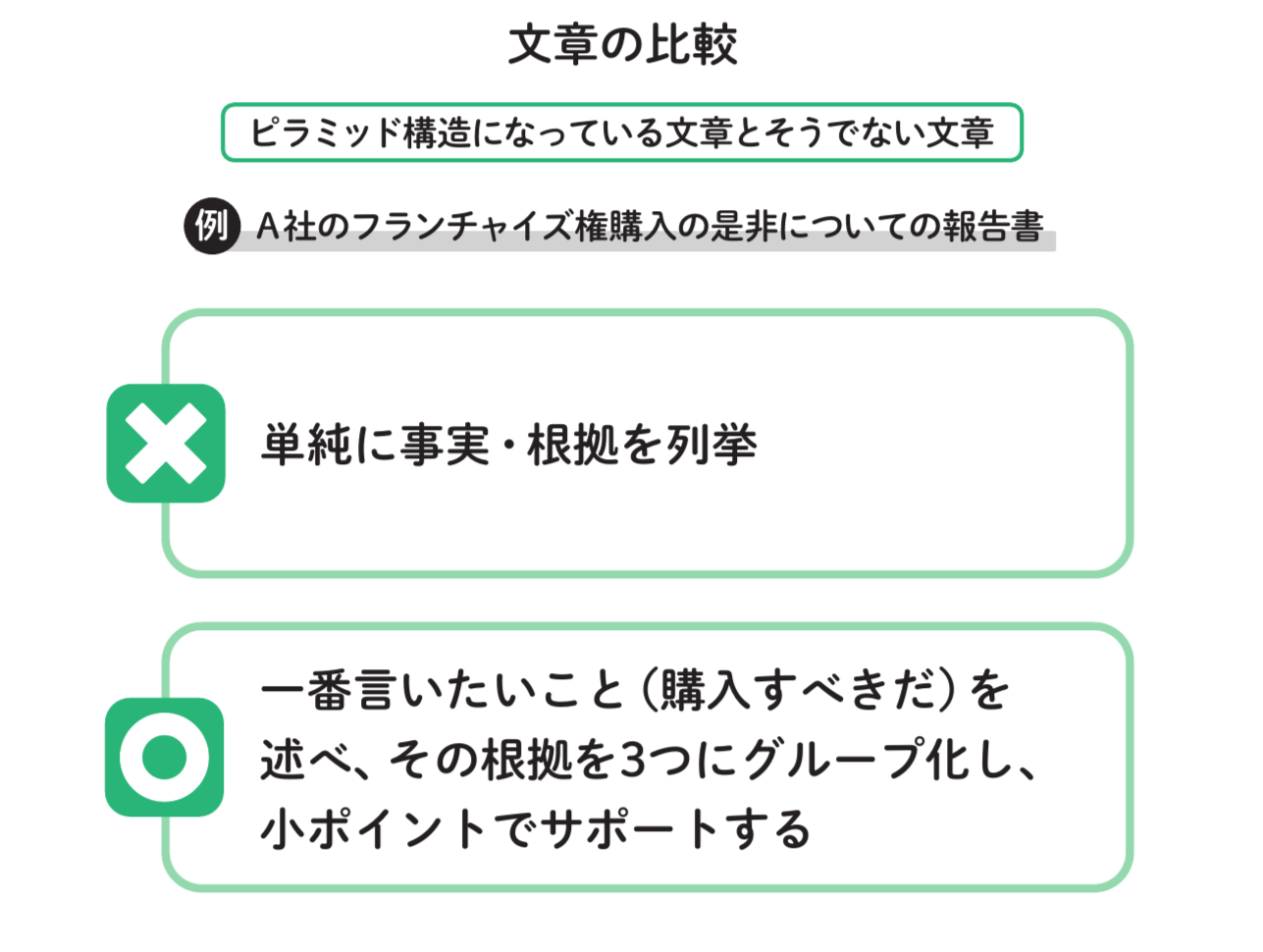

たとえば、新たな分野に進出するために既存のフランチャイズ権の購入の是非を検討した調査報告書をまとめる際、単純に事実・根拠をずらずら並べるのではなく、一番言いたいこと(購入すべき)を冒頭に述べ、その根拠を3つ(例:成長性、財務的メリット、実現可能性など)程度にグループ化すると、報告全体が非常にわかりやすくなります。

② 情報の整理が容易になる

ピラミッド構造を用いると、情報を体系的に整理しやすくなります。とくに、情報が大量にある場合でも、メインメッセージと補助ポイントに分けて整理することで、伝えたい内容を簡潔にまとめることが可能です。

③ 説得力が高まる

ピラミッド構造では、メインメッセージを補強する形で詳細情報を展開するため、論理的な説得力が高まります。メインメッセージに対する根拠や具体例が明確であればあるほど、相手に安心感を与え、提案内容への信頼を高めることができます。

たとえば、新製品の提案を行う際、「市場調査データ」「顧客からのフィードバック」「競合他社の分析結果」といった具体的な情報を提示することで、提案内容が単なる意見ではなく、客観的な事実に基づいていることを証明できます。

④ 伝達効率が向上する

ピラミッド構造では、最初にメインメッセージを提示するため、話の方向性が明確になります。そのため、聞き手が「この話の結論は何か」と迷うことなく、効率的に情報を受け取ることができます。

ピラミッド構造の注意点

① 情報が複雑になりすぎるリスク

ピラミッド構造を使う際、情報を細分化しすぎると、全体が複雑になり、重要なポイントが埋もれてしまう可能性があります。とくに補助ポイントが多くなる場合は、全体を見直し、本当に必要な情報だけを残すよう注意が必要です。

② 主ポイントと補助ポイントの関係性が曖昧になる

ピラミッド構造の基本は、主ポイントを補助ポイントが支える関係性ですが、この関係が曖昧になると、話全体が散漫になり、説得力が低下します。

③ 根拠の信頼性が重要

ピラミッド構造では、メインメッセージを支える根拠が非常に重要です。もし根拠が不十分であったり、信頼性に欠ける場合、全体の信憑性が損なわれてしまいます。

- まとめ

- ピラミッド構造は情報を効率的に伝えるための強力なツールですが、その利点を最大限に活用するためにはいくつかの注意点に留意する必要があります。適切にメインメッセージと補助ポイントを整理し、根拠を信頼性のある情報で固めることで、説得力のあるアウトプットを実現できます。特に新社会人にとって、これらのスキルを身につけることは、プレゼンテーションや報告書作成などの業務を円滑に進めるための大きな武器となるでしょう。

東京大学経済学部を卒業後、欧州の名門ビジネススクールでMBA(経営学修士号)を取得。

現在は外資系コンサルティング会社のシニアマネージャーとして、グローバル企業の戦略立案や業務改善プロジェクトを手がける一方で、次世代のビジネスリーダー育成にも力を注ぐ。