本記事は、藤城 尚久氏の著書『頭のいい人は“考え方の型”がある! 13歳からの論理的思考』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

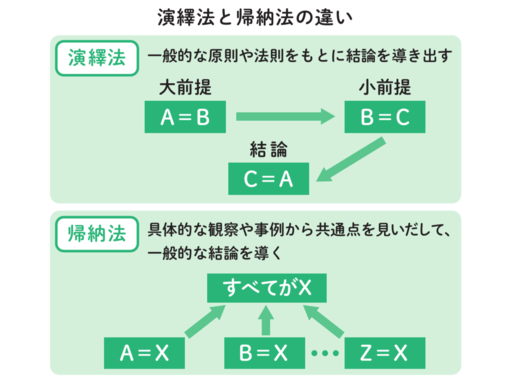

論理展開の2つのタイプ(演繹法と帰納法)

論理展開とは何か?

論理的思考において重要なスキルの一つが「論理展開」です。論理展開とは、情報を整理し、筋道を立てて結論を導くプロセスを指します。その中でも代表的な手法が「演繹法」と「帰納法」です。これらはそれぞれ異なる特徴と役割を持ち、論理的な思考を構築するうえで欠かせない柱となっています。

演繹法とは? 〜一般から個別へ導く論理〜

演繹法は、一般的な原則や法則をもとに個別の結論を導き出す手法です。「すべてのAはBである」という大前提から、特定のAについてBが成り立つことを結論づけるプロセスが代表例です。

例として、以下のような論理を考えてみましょう:

•大前提:すべての猫は哺乳類である。

•小前提:ミケは猫である。

•結論:ミケは哺乳類である。

この手法の利点は、前提が正確であれば、必ず正しい結論に到達できることです。そのため、科学的な推論や法律の判断基準など、厳密な正確性が求められる場面で多用されます。

一方で、演繹法の欠点は「前提の正確性」に依存していることです。たとえば、「すべての鳥は飛べる」という誤った前提を使うと、飛べないペンギンの存在を見落とします。このように、前提が正しく設定されていないと結論も誤ってしまいます。

帰納法とは?〜個別から一般を導く論理〜

帰納法は、具体的な観察や事例から共通点を見いだし、一般的な結論を導く手法です。この方法は、まだ確立されていない規則や傾向を仮説として提案する際に有効です。

以下の例を見てみましょう:

•観察1:このリンゴは赤い。

•観察2:あのリンゴも赤い。

•観察3:そのリンゴも赤い。

•結論:すべてのリンゴは赤い。

帰納法の利点は、未知の事象に対する仮説を生み出せる点にあります。そのため、研究や調査の初期段階で非常に役立ちます。ただし、観察が限定的である場合には誤った一般化を招くリスクがあります。上記の例では、黄色や緑色のリンゴの存在を見逃してしまう可能性があります。

演繹法と帰納法を使い分ける

両者の違いを理解することが重要です。演繹法は「確実性が必要な場面」で、帰納法は「未知の領域を探索する場面」で活躍します。

たとえば、新しいプロジェクトを立ち上げる際、帰納法を使って過去のデータから市場の傾向を分析します。その後、演繹法を用いて、その分析結果をもとに具体的な戦略を設計するといった具合です。このように、場面に応じて両方の手法を組み合わせることがカギとなります。

- 身近な演繹法と帰納法

- 日常生活においても、演繹法と帰納法は自然に使われています。たとえば、演繹法では「冬は寒い」という大前提をもとに、「今日の天気予報は冬日だから寒いだろう」と結論を導きます。

一方、帰納法では「最近、夜に冷え込む日が続いている」という観察から、「明日も冷えるかもしれない」と予測します。これらを意識的に活用すれば、より論理的で的確な判断ができるようになります。日常の中で気づいたことを観察し、その情報をもとに結論を導く習慣をつけてみましょう。

東京大学経済学部を卒業後、欧州の名門ビジネススクールでMBA(経営学修士号)を取得。

現在は外資系コンサルティング会社のシニアマネージャーとして、グローバル企業の戦略立案や業務改善プロジェクトを手がける一方で、次世代のビジネスリーダー育成にも力を注ぐ。