本記事は、藤城 尚久氏の著書『頭のいい人は“考え方の型”がある! 13歳からの論理的思考』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

原因究明の「なぜ」を繰り返す方法

「なぜ」を繰り返す原因究明とは?

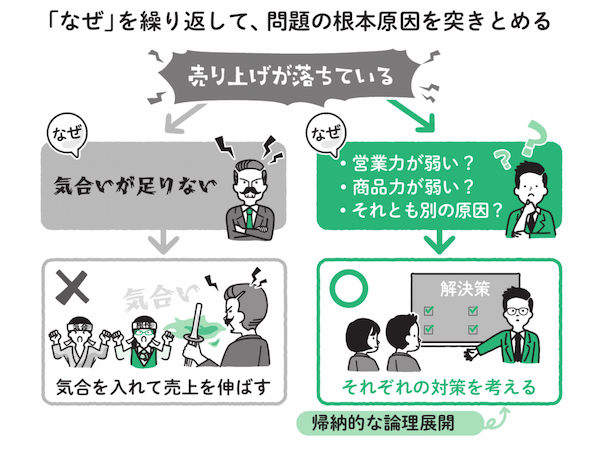

問題を解決するためには、その根本原因を突き止めることが重要です。表面的な要因だけでなく、問題の深層にある本質的な理由を探る手法として、「なぜ」を繰り返す方法があります。

この手法は、特にトヨタ生産方式で用いられる「5回のなぜ」が有名であり、問題解決の現場で広く採用されています。この方法の基本的な考え方は、問題に対して「なぜ、そのような結果が生じたのか」を繰り返し問い続けることで、根本原因を明らかにするというものです。たとえば、製品の不良が発生した場合、「不良がなぜ発生したのか」を追求し続けることで、単なる作業ミスではなく、設備の老朽化や設計上の欠陥といった根本的な課題にたどり着くことができます。

「なぜ」を繰り返す手順

この手法を効果的に活用するには、次のようなステップを踏むことが推奨されます。

① 問題を明確にする

解決すべき課題やトラブルを具体的に定義します。たとえば、「納期に遅れた」という問題を設定します。

② はじめの「なぜ」を問いかける

なぜその問題が発生したのか、最初の原因を探ります。たとえば、「なぜ納期に遅れたのか?」→「製品の出荷が遅れたから」という答えが得られます。

③ 繰り返し問いかける

さらに「なぜ」を繰り返します。「なぜ製品の出荷が遅れたのか?」→「生産スケジュールがずれたから」。これを5回程度繰り返し、根本的な原因にたどり着きます。

④ 根本原因を特定する

最後に、「これ以上問う必要がない」という段階に至ったとき、それが根本原因です。

「なぜ」を繰り返す際の注意点

① 責任追及ではなく原因探しに集中する

「なぜ」を繰り返す過程で個人の責任に焦点を当ててしまうと、建設的な議論が阻害されます。原因そのものに焦点を当てることが重要です。

② データや事実にもとづいた問いかけをする

感覚や推測ではなく、事実にもとづいて「なぜ」を問いかけます。これにより、客観的で実用的な結論が得られます。

③ 適切な回数で止める

「なぜ」を繰り返す回数に固執せず、問題の本質にたどり着いたと感じた段階で十分です。場合によっては5回未満でも十分な場合があります。

他分野への応用

「なぜ」を繰り返す手法は、製造業だけでなく多くの分野で応用可能です。たとえば、マーケティング分野では、売上減少の原因を探る際にこの手法が役立ちます。また、個人のキャリアプランや日常的な課題解決にも応用できます。

- 「なぜ」を繰り返した日常の改善例

- 日常生活でも「なぜ」を繰り返す手法は有効です。たとえば、「最近、朝の準備が間に合わない」という問題に対して以下のように問いかけていきます。

①なぜ準備が間に合わないのか→朝起きるのが遅いから。

②なぜ朝起きるのが遅いのか?→夜更かししてしまうから。

③なぜ夜更かししてしまうのか?→寝る前にスマホを見てしまうから。

この例では、スマホの使用を見直すことで朝の問題が解決する可能性が示されます。「なぜ」を繰り返すことで、問題の本質にたどり着き、効果的な解決策を見つけられるのです。

失敗から学ぶ原因究明の方法

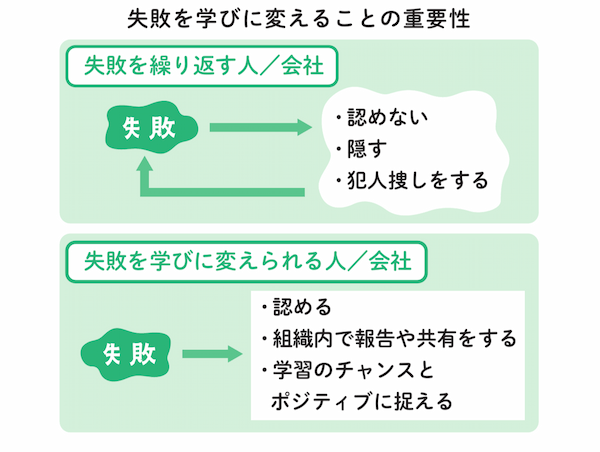

失敗を学びに変える重要性

失敗は避けたいものですが、成長や改善において不可欠な要素でもあります。とくに、失敗の原因を究明し、同じ過ちを繰り返さないよう対策を講じることは、個人や組織が前進するための基本です。失敗から学ぶには、ただ原因を特定するだけでなく、その背後にある深層的な問題を理解し、改善につなげる姿勢が求められます。

原因究明の基本ステップ

失敗を学びに変えるには、次のステップを踏むと効果的です。

① 事実を確認する

失敗に関するすべての事実を収集し、感情や推測を排除します。客観的な視点で事実を明確にすることが、適切な原因究明の第一歩です。

② 直接原因を特定する

失敗の表面的な要因を見つけます。たとえば、納期遅延が発生した場合、その直接原因が「材料の供給が遅れた」であることを特定します。

③ 根本原因を探る

直接原因に対して「なぜ」を繰り返すことで、深層的な問題を明らかにします。「材料供給の遅れ」の背後に「サプライヤー選定プロセスの欠陥」があるかもしれません。

④ 対策を考える

原因が特定できたら、それを解消するための具体的な対策を検討します。

⑤ 再発防止策を実行する

同じ失敗が起こらないよう、改善策を確実に実施し、効果をモニタリングします。

具体例:プロジェクトの失敗を振り返る

ある企業が新商品を発売した際、販売数が予測を大幅に下回る結果となりました。この失敗を学びに変えるために、次のような原因究明が行われました。

① 事実の確認

市場投入後1カ月で販売目標の30%しか達成できていないことが確認されました。

② 直接原因の特定

販売不振の理由として、商品のターゲット層とのミスマッチが判明しました。

③ 根本原因の追及

なぜターゲットのミスマッチが起こったのかを分析した結果、商品企画時の市場調査が不十分だったことがわかりました。

④ 対策の検討と実施

次回の新商品開発では、より詳細な市場調査とターゲット分析を実施するプロセスを導入しました。また、プロトタイプ段階で消費者テストを行う仕組みを取り入れました。

- 日常での失敗からの学び

- 日常生活でも、失敗を振り返ることで改善につなげることができます。たとえば、「会議に遅刻してしまった」という失敗を次のように振り返ることができます。

①事実の確認:会議の開始時間を誤解していた。

②直接原因:スケジュールの確認が不十分だった。

③根本原因:毎朝の予定確認を怠っていた。

この場合、朝のルーティンに予定確認を追加することで、遅刻の再発を防ぐことができます。小さな失敗でも学びに変える姿勢が大切です。

東京大学経済学部を卒業後、欧州の名門ビジネススクールでMBA(経営学修士号)を取得。

現在は外資系コンサルティング会社のシニアマネージャーとして、グローバル企業の戦略立案や業務改善プロジェクトを手がける一方で、次世代のビジネスリーダー育成にも力を注ぐ。