本記事は、伊藤 勝彦氏の著書『モメない相続でお金も心もすっきり! 親子終活』(あさ出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

なぜ今、親子終活なのか

子どもが一緒だと進めやすい

「元気なうちに終活をする必要がある」と理解はしていても、なかなか一歩を踏み出せない。あるいは、途中で挫折してしまう人が多くいらっしゃいます。

その理由の1つに、「終活は自分1人でしなければならない」という思い込みがあるのではないでしょうか。たしかに、自分の人生の終わりについて1人で考えることは億劫ですよね。

そこで提案するのが、「親子終活」という取り組みです。親子終活とは、文字通り「親子で協力して行う終活」のことです。

具体的には、本人と子どもが協力しながら、預貯金や保険、不動産などの財産の整理・確認から、身の回りの物の整理、さらには本人の希望する最期の迎え方まで、幅広い事柄について話し合い、準備を進めていくことを指します。

親子終活の2つの目的

親子終活の最終的なゴールは2つです。

1つは将来への安心を手に入れること。

もう1つは家族の絆を深めることです。

将来への安心は、財産を洗い出して整理し、介護や医療に関する希望を伝え、お葬式やお墓についての意向を共有し、家族で終活に取り組む。この共同作業を通して、将来起こりうるさまざまな不安や心配事を事前に解消していくことができます。

一方、家族の絆を深めるという点も、終活ではとても重要です。一般的な終活では、ご自身の思いを子どもに伝え、親子それぞれの希望や意見を聞くというのはあまりないかもしれません。

親子で終活をすれば、家族の思い出を話題にコミュニケーションが増えたり、将来の家族の形が共有できたりします。「終活」というイベントを通して、親子で協力しあって、家族の絆を深めていくことができるのです。

親子終活の3つの利点

終活を通して子どもに意思を伝えられる

皆さんのなかには、親子終活は一般的な終活と比べて、どんな利点があるのだろうかと感じている人もいらっしゃるかもしれません。

ここで改めて親子終活の3つの利点をご説明します。

1つ目は、親の希望や意向通りに遺産整理が進められる点です。実際にあった事例でお話ししましょう。

木村太さん(82歳)は、昭和30年代からの落語のパンフレットを大事に収集してきました。学生時代、落研に所属していて落語が大好きだった木村さんは、中華屋のバイトで稼いだお金のほとんどを、落語に回していたそうです。

集めた落語のパンフレットは、木村さんの思い出というだけでなく、貴重な演芸史としての価値も持っていました。しかし、その価値の分からない人にとっては、ただの紙の束でしかありません。

木村さんは、「生きている間は手元に置いておきたいが、亡くなった後は価値の分かる人に引き継いでほしい」という思いを家族に伝えました。そして、同好の士への形見分けを行い、一部は博物館への寄贈も叶いました。

実はこうした作業は、息子さんの協力があったからこそできたことです。息子さんは最初、パンフレットの価値が分からなかったものの、父の熱心な説明に耳を傾け、休日を使って整理を手伝いました。2人で数百点あるパンフレットを年代別に分類し、デジタルカメラで撮影して目録を作成しました。

さらに、インターネットを使って落語ファンが集まるフォーラムを探し出し、父親に代わって連絡を取りました。そして、演芸資料館の学芸員からコレクションを評価してもらう機会も設けたのです。

葬儀を終えてしばらくたった頃、息子さんは「あの紙切れにそんな価値があるなんて思いもよりませんでした。父が相談してくれなかったら、資源回収に出してしまうところでした」と話してくれました。「父の思いを叶えることができてよかったです」とも語っていました。

もしも親だけで趣味のコレクションを整理していたら、上記のようにはうまくはいかなかったでしょう。親子終活では本人の大切にしてきた思いを理解し、それを実現する方法を一緒に考えることができるのです。

遺品整理の負担を軽減できる

親子終活の2つ目の利点は、体力面での負担軽減です。

遺品の整理は、残された家族にとって身体的にも精神的にも大きな負担となります。特に高齢の配偶者や、仕事を持つ子どもたちにとって、大量の遺品を短期間で整理するのは、大変な作業です。

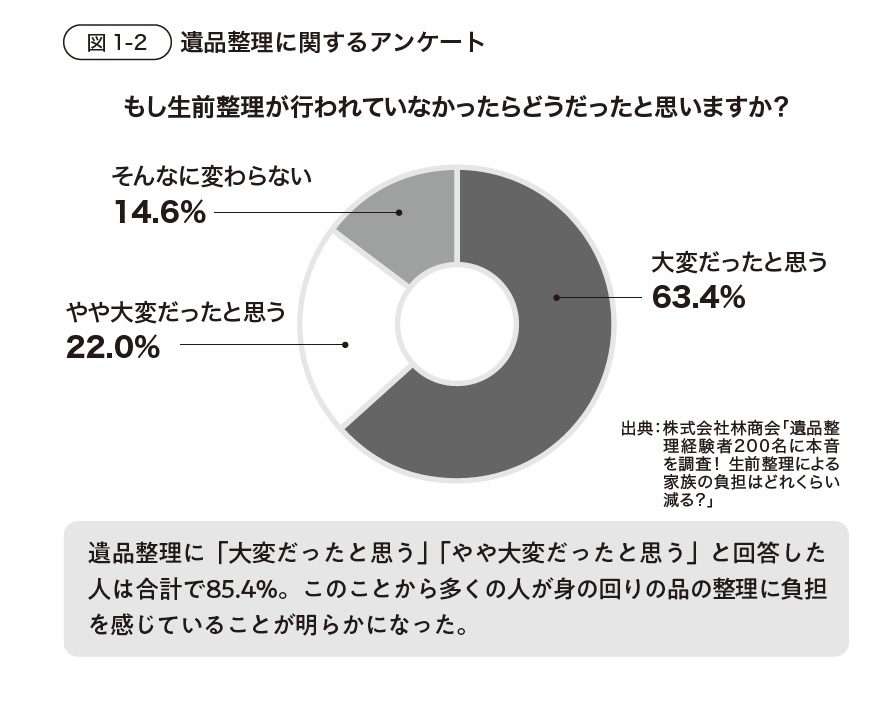

実際、株式会社林商会が2025年1月に実施した「遺品整理経験者200名に関する調査」によると、故人が生前整理を行っていなかった場合、遺品整理に「大変だったと思う」と回答した人が63.4%、「やや大変だったと思う」と回答した人が22.0%にのぼり、合計で85.4%もの人が負担を感じていることが明らかになりました。(図1-2参照)

同調査によれば、生前整理がされていなかった場合、約71%の人が「(体力的に)負担を感じた」と回答しています。

当事者の声には、「全く何もまとまっていない状態からだったので、書類や口座、保険などを発掘するところから始まりました。資産価値があるもの、ないものを区分するのも大変」(50代の女性)といった内容もありました。

親子終活すれば、本人が元気なうちから、家族と一緒に少しずつ身の回りの整理を進めることができます。長年使っていない衣類や書籍、趣味の道具なども、本人と相談しながら整理することで、必要なものと不要なものを明確に区分けできるのです。

デジタル資産を含めた資産の全体像を把握できる

親子終活の3つ目のメリットは、資産と負債の全体像を把握できることです。

とくに近年は資産や契約の形態が複雑になっていて、家族による確認と整理が重要になっています。資産はざっと挙げただけでも以下のように分けられます。

- 資産の種類

- 預貯金

- 保険

- 不動産

- 有価証券(株式・投資信託など)

- ゴルフ会員権、リゾート会員権

さらに近年では、以下のデジタル資産やオンラインサービスアカウントも増えています。

- デジタル資産&サービスの種類

- オンラインバンキング

- 証券口座

- 各種ポイント

- QRコード決済

- サブスクリプションサービス(定期課金サービス)

パスワードやログイン情報の管理を必要とする上記のようなサービスが急増しており、これらを親世代がひとりで整理するのは難しいことでしょう。

しかし、親子終活なら、子ども世代のITリテラシー(*)を活かして、これらのデジタル資産を適切に管理できます。

*:情報技術(IT)に関する知識や理解、そしてそれを適切に活用する能力のことを指します。

例えば、重要なパスワード情報の安全な引き継ぎ方法を検討したり、不要なサービスを解約したりできるほか、スマートフォンの顔認証でログインするサービスについても、代替となる認証方法を確認することで対応できます。

一方、負債面では、借入金の有無はもちろん、誰かの保証人になっているといったケースがあります。保証契約をしたことは意外に忘れられがちですが、主債務者が返済不能になった場合、保証人に請求がきて思い出すということが稀にあります。

こうした点も親だけではなく子どもが一緒になって調べることで「漏れ」を防止できるでしょう。

資産と負債の全体像把握は終活には欠かせないステップです。そうした情報をもとに、実態に合った相続税の試算ができることも大きな利点です。

1973年静岡県生まれ。東京大学法学部卒業の年に司法試験合格。

弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士など多方面のプロフェッショナルを擁する総合法律事務所の代表を務める。弁護士活動の初期から「終活」関連分野に注力。遺産分割や遺留分侵害額請求に関する調停・訴訟に多数関与し、依頼者の代理人として相続人全員が納得できる解決に導いてきた。その経験から、遺言や相続に関わる社会的関心の高い事件について、テレビ局のニュース番組で解説なども行う。

信条は日々相談者の困難や不安に寄り添い、頼れる存在であり続けること。

著書(共著)に『サービス残業という地雷』(幻冬舎)がある。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- 子どもと一緒に始める「終活」で乗り越える財産整理と心の準備

- 「親子終活」の始め方:家族の絆を深める6つのステップ

- トラブルの回避、遺言書で始める賢い終活

- 「墓場まで持っていきたい秘密」どうする?専門家に託す終活の最終手段