本記事は、伊藤 勝彦氏の著書『モメない相続でお金も心もすっきり! 親子終活』(あさ出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

親子終活の参加者を決めよう

本人と配偶者、子どもまでが範囲

親子終活を実際に始めるにあたって必要な知識と取り組むべき事柄を解説していきます。

まず参加するメンバーについて述べておきましょう。

親子終活という名称の通り、基本は以下の通りです。

- 親子終活の参加メンバー

- 配偶者

- 子ども

なぜこのようなことをお伝えするかというと、実際には、「子どもの配偶者」のような、いわば「外野」からの参加を検討される人もいらっしゃるためです。しかし、「外野」の参加はかえって話し合いを複雑にする可能性が高まります。

「外野」は経済的な面で判断しがち

配偶者や子ども以外の方は、関わりや思い入れがない分、経済的な観点からのみ物事を判断しがちです。

例えば、長年家族で大切にしてきた庭の桜があったとします。親は「子どもたちが小さい頃からお花見をしてきた思い出の木だから残したい」と考えていても、子どもの配偶者からすれば「庭の手入れにコストがかかるし、土地を分割して売却したほうが経済的に合理的だ」と主張するかもしれません。

終活には、経済的な側面だけでなく、家族の情緒的なつながりや、長年の思い出、さらには将来にわたる関係性など、さまざまな要素が絡み合っています。

ですから、相続の当事者となる妻や夫、子どもを中心に進めることが理想的というわけです。

親子終活の全体像

~6つのステップを理解する~

できることから段階的に始める

親子終活では、一般的に次のような流れで進めます。

(1)基本情報の整理(サブノート)

- 住所、連絡先、家族構成などの基本情報

- 保険証や年金手帳など重要書類の保管場所

- 医療や介護に関する基本的な希望など

(2)財産・契約関係の洗い出し(エンディングノート)

- 預貯金口座、証券口座の確認

- 保険契約の確認

- 不動産や会員権などの資産の確認

- 借入金や保証債務などの負債の確認など

(3)身の回りの品や遺言書原案などの作成

- 書類や思い出の品の整理

- 趣味の道具や収集品の整理

- 相続人の確認と遺言書原案の作成など

(4)デジタル資産などの整理

- スマートフォンやパソコンの情報整理

- オンラインアカウントやパスワードの管理

- デジタル写真などの整理

- 定期課金サービスの解約など

(5)家族に頼れる制度を利用する

- 自筆証書遺言・公正証書遺言などの作成

- 任意後見制度の検討

- 見守り契約と財産管理等委任契約の検討

- 死後事務委任契約の検討など

(6)葬儀やお墓などの取り決め

- 葬儀の希望

- 埋葬の選択

- お墓の管理など

このように見るとたくさんの作業があることに圧倒されるかもしれませんが、すべてを一度に進める必要はありません。

むしろ、できることから少しずつ、段階的に進めていくことをお勧めします。最初から大がかりな整理や重要な決定を迫ると、本人も家族も負担に感じて、かえって終活全体が停滞してしまう可能性がでてくるためです。

また、必ずしも上記の通り進める必要もありません。もしも腰が重いと感じるのであれば、比較的手をつけやすい身の回りの整理から始めるのもよい考えです。

例えば、下駄箱の整理や古い年賀状の処分など、気軽に取り組みやすいところから手をつけます。細かな作業が1つ完了しただけでも、小さな達成感を味わうことができます。この達成感によって、次のステップに進む意欲が生まれます。

特に最初の段階では、本人が「これなら自分でもできる」と感じられる作業を選ぶことが重要です。使っていないポイントカードの整理や、古い領収書の処分など、迷わず判断できる作業から始めることで、終活に対する心理的なハードルを下げることができます。

「ヒト」と「モノ」「カネ」を意識して取り組む

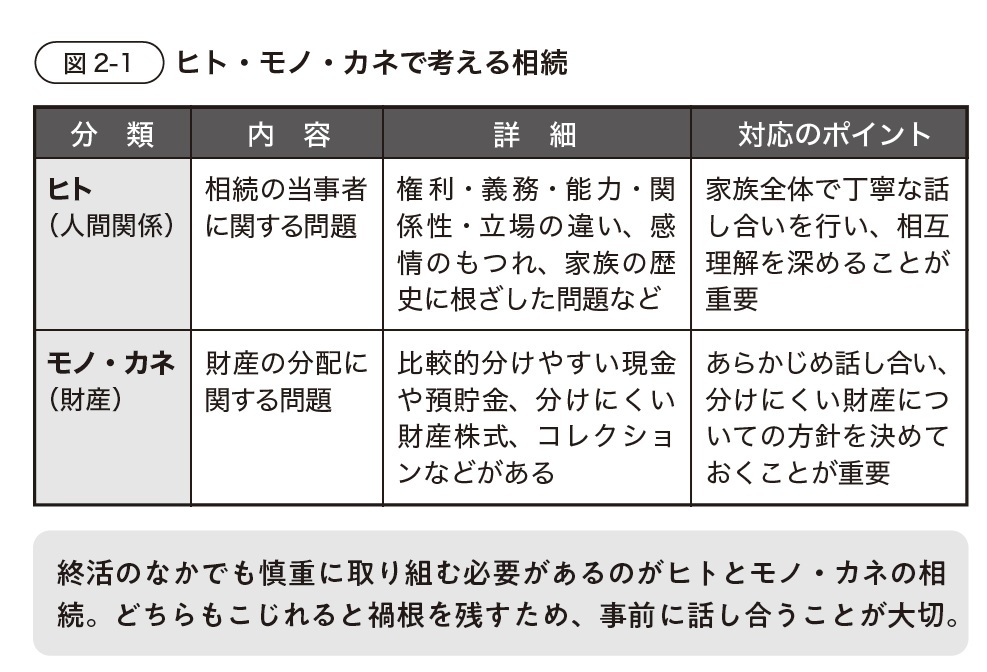

終活を取り組むに当たって意識してもらいたいことがあります。それは、終活のなかでも慎重に取り組む必要がある相続の問題です。よく「ヒト・モノ・カネ」という言い方がされます。

ここで言う「ヒト」に関わる問題とは、相続の当事者の権利、義務、能力、関係性、立場に関する課題を指します。これには法律上の関係だけでなく、感情のもつれや家族の歴史に根ざした複雑な問題も含まれます。「ヒト」に関わる問題は、後々のトラブルを防ぐためにも、家族全体で丁寧に話し合っておくことが大切です。

一方、相続における「モノ」「カネ」の問題とは、財産をどのように分けるかということです。

現金や預貯金は比較的分けやすいものの、不動産や株式、趣味のコレクションなど、分けにくい財産についてはあらかじめ家族で話し合い、方針を決めておくことが大切です。

1973年静岡県生まれ。東京大学法学部卒業の年に司法試験合格。

弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士など多方面のプロフェッショナルを擁する総合法律事務所の代表を務める。弁護士活動の初期から「終活」関連分野に注力。遺産分割や遺留分侵害額請求に関する調停・訴訟に多数関与し、依頼者の代理人として相続人全員が納得できる解決に導いてきた。その経験から、遺言や相続に関わる社会的関心の高い事件について、テレビ局のニュース番組で解説なども行う。

信条は日々相談者の困難や不安に寄り添い、頼れる存在であり続けること。

著書(共著)に『サービス残業という地雷』(幻冬舎)がある。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。