この記事は2025年9月2日に配信されたメールマガジン「アンダースロー:自民党総裁選前倒しで石破政権の退陣の可能性が高い」を一部編集し、転載したものです。

- 参議院選挙での自民党と公明党の連立政権の大敗を受けて、退陣を求める声が日増しに高まり、9月8日に自民党の総裁選の前倒しの是非が決定する。現在のところ、総裁選が実施される可能性が高いと考える。自公政権は、衆参両院の過半数の議席を失った。国民は首相を直接的には選べないため、政権与党の党首が首相に就任するが、国政選挙で敗北した場合、政権が退陣することが憲政の常道である。衆議院選挙、都議会選挙、衆議院選挙と主要選挙で三連敗した石破首相が居座る憲政の常道に反する行為を、自民党は許容しないと考えられるからだ。石破総裁は、総裁選への再出馬に必要な20人の推薦人を集めることができず、石破政権は退陣となるだろう。総裁選が決定した時点で、石破総裁が辞任をする可能性もある。

- 総裁選では、リベラル派・財政健全化派であった石破総裁のアンチテーゼとして、国民の支持を取り戻すため、自民党の中の保守派・積極財政派が主導権を奪取するとみられる。前回の総裁選で党員票獲得数が最多であった高市元経済安保担当大臣が、麻生元首相、旧安倍派、茂木前幹事長などの非主流派の支持を得て、女性としては初の総裁となる可能性が高い。保守派・積極財政派が主導権を奪取すれば、積極財政・高圧経済への転換を名目として、国民民主党や参政党などの保守的な野党と連立を模索することになるだろう。次回の衆院選では、保守層と若年層の支持が回復し、新政権が勝利する可能性が出てくる。

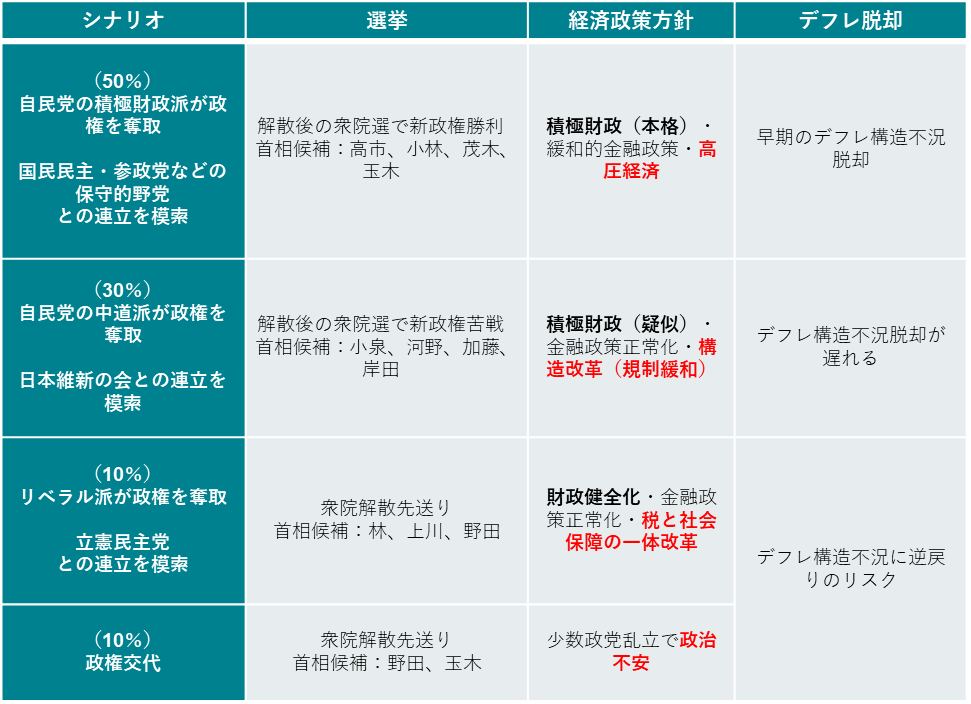

- 小泉氏、岸田氏などの中道派が主導権を奪取すれば、改革を名目にして、日本維新の会との連立を模索することになるだろう。林氏などのリベラル派・財政健全化派が奪取すれば、税と社会保障の一体改革を名目にして、立憲民主党との連立を模索することになるだろう。両者のケースでは、保守層と若年層の支持は回復せず、自民党の退潮が更に進行し、多党制の時代への動きとなる可能性が高い。(政治シナリオの図を参照)

- 連立の拡大を模索していく中で、現行の財政再建優先路線から積極財政路線に転換していくとみられる。積極財政に加えて、高圧経済の方針が加わり、日銀の利上げペースの後ずれの影響が及ぶだろう。秋の臨時国会では、家計を支援する大規模な経済対策を実施することになるだろう。そして、来年1月からの通常国会では、減税と財政支出の拡大を含む拡張的な2026年度予算を成立させることになるだろう。プライマリーバランスの黒字化の目標は更に形骸化し、来年の骨太の方針に向けて、マクロ経済の考え方を取り入れた柔軟な財政規律のあり方が議論されていくことになるだろう。

- リスクシナリオとして、総裁選が行われない結果となっても、人事を含めて積極財政の方針に転じない限り、石破政権はもたないとみられる。財政再建の強硬派であった森山幹事長は、選挙の惨敗の責任を石破総裁の身代わりとなってとり、辞任する意向を決めた。石破首相の方針はブレやすいことが明らかになっており、経済政策の方針は、森山幹事長の下の財政健全化優先から、新たな体制の下の積極財政へ転換していくことになるだろう。ほとんどの野党は、石破政権との連立・連携を否定している。積極財政を推進して国民の支持を大きくしていかないかぎり、来年の通常国会では政権運営が結局のところ行き詰まる可能性がある。通常国会末までには、石破政権は退陣するリスクはまだ大きい。総裁選を経て、自公政権は新たな自民党の総裁の下で、保守系の野党との連立・連携を模索していくことになるだろう。石破政権が積極財政にどれほど大きく転換できるかが、退陣リスクを左右することになる。政治不安と政権の経済政策の方針のブレによって、日銀が利上げしにくい環境は続くとみられる。

参議院選挙での自民党と公明党の連立政権の大敗を受けて、退陣を求める声が日増しに高まり、9月8日に自民党の総裁選の前倒しの是非が決定する。前倒しには、自民党の国会議員と都道府県代表の過半数の支持が必要になる。現在のところ、総裁選が実施される可能性が高いと考える。自公政権は、衆参両院の過半数の議席を失った。国民は首相を直接的には選べないため、政権与党の党首が首相に就任するが、国政選挙で敗北した場合、政権が退陣することが憲政の常道である。衆議院選挙、都議会選挙、衆議院選挙と主要選挙で三連敗した石破首相が居座る憲政の常道に反する行為を、自民党は許容しないと考えられるからだ。森山幹事長が辞任する意向を示したことで、石破総裁では自民党をまとめきれないとみられる。石破総裁は、総裁選への再出馬に必要な20人の推薦人を集めることができず、石破政権は退陣となるだろう。総裁選が決定した時点で、石破総裁が辞任をする可能性もある。国民の生活の困窮にしっかり向き合うことができず、消費税率の引き下げに頑なに抵抗するなどした財政再建優先路線(緊縮財政)が支持を失った形だ。総裁選の前倒しに対抗する形で、石破首相が衆議院の解散を強行することは、自民党の大敗につながりかねず、できないだろう。米国の相互関税と自動車関税は15%で交渉が着地し、25%となる最悪事態は免れた。対米交渉の一区切りも、石破政権の退陣を後押しするとみられる。参議院選挙後に交渉が進んだことは、石破政権に対して、米国が好意的ではなかったことを示唆する。

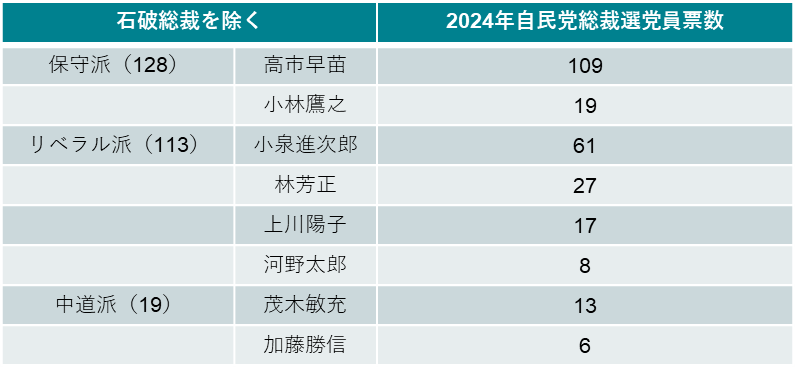

野党間では、国家安全保障、憲法改正、保守対リベラルの思想で違いが大きい。野党が連合して、政権交代が起きる可能性は小さく、引き続き、政権は自公が中心となるだろう。自公政権は3年後の次回の参議院選挙で大勝(78議席以上)しなければ政権を安定化させることはできず、案件ごとに野党の協力を求める現行の政権運営は持続的ではない。自民党は新たな総裁の下、連立の拡大を模索することになるだろう。自民党の新総裁の選出は、党員投票を伴うフルスペックの総裁選になるか、緊急案件として両院議員総会による決定となるかは不確かである。両院議員総会の地方票は、前回の総裁選の党員票の結果に左右されるとみられる。

総裁選では、リベラル派・財政健全化派であった石破総裁のアンチテーゼとして、国民の支持を取り戻すため、自民党の中の保守派・積極財政派が主導権を奪取するとみられる。前回の総裁選で党員票獲得数が最多であった高市元経済安保担当大臣が、麻生元首相、旧安倍派、茂木前幹事長などの非主流派の支持を得て、女性としては初の総裁となる可能性が高い。小林元経済安保担当大臣と城内経済安保担当大臣などの保守派・積極財政派の議員が要職に起用され、経済安保シフトが敷かれるだろう。保守派・積極財政派が主導権を奪取すれば、積極財政・高圧経済への転換を名目として、国民民主党や参政党などの保守的な野党と連立を模索することになるだろう。フルスペックの総裁選になった場合、党員票の追い風を受けて、保守派・積極財政派が主導権を奪取する可能性が高まる。次回の衆院選では、石破首相の下で離反していた保守層と若年層の支持が回復し、新政権が勝利する可能性が出てくる。

その他の候補である小泉農林水産大臣は昨年の衆議院選挙で選挙対策委員長を引責辞任したばかりであり、林氏も官房長官として今回の大敗の責任がある。岸田前首相も、総裁選の決選投票で、党員票の結果を議員の力で覆し、自公政権の退潮の原因を作った責任がある。小泉氏、河野氏、岸田氏などの中道派が主導権を奪取すれば、改革を名目にして、日本維新の会との連立を模索することになるだろう。林氏などのリベラル派・財政健全化派が奪取すれば、税と社会保障の一体改革を名目にして、立憲民主党との連立を模索することになるだろう。両院議員総会の総裁選になった場合、変化を好まない議員の票の動きによって、中道派やリベラル派が主導権を奪取する可能性が出てくる。両者のケースでは、保守層と若年層の支持は回復せず、自民党の退潮が更に進行し、多党制の時代への動きとなる可能性が高い。(政治シナリオの図を参照)

参議院選挙で議席を大きく増やした積極財政を推進する保守系の野党は、保守派・積極財政派である高市氏とは連携できるとみられる。ただ、連立拡大の構想の中で、自民党から次の首相が出せるのかどうかは不確かである。場合によっては、連立相手の党首を首相に担ぐこともありえる。連立が拡大すれば衆参の過半数の議席が確保され、政局は安定する。連立拡大に失敗した場合、自公政権が衆議院を秋の臨時国会で解散して、過半数の議席を回復させる方向に動く誘引となる。衆議院選挙で勝利すれば、民意の後ろ盾もあり、参議院の過半数に足りない3議席は、案件ごとに協力を求める形で手当てできるとみられる。

連立の拡大を模索していく中で、現行の財政再建優先路線から積極財政路線に転換していくとみられる。積極財政に加えて、高圧経済の方針が加わり、日銀の利上げペースの後ずれの影響が及ぶだろう。次の利上げは、来年となるだろう。秋の臨時国会では、家計を支援する大規模な経済対策を実施することになるだろう。そして、来年1月からの通常国会では、減税と財政支出の拡大を含む拡張的な2026年度予算を成立させることになるだろう。保守系の野党の主張を取り入れ、所得税の基礎控除は大幅に引き上げられ、消費税も部分的な減税が行われるだろう。経済・社会課題の解決と、経済安全保障の確立のため、政府の成長投資も拡大するだろう。立憲民主党との連立になった場合は、財政再建優先路線が継続する。

プライマリーバランスの黒字化の目標は更に形骸化し、来年の骨太の方針に向けて、マクロ経済の考え方を取り入れた柔軟な財政規律のあり方が議論されていくことになるだろう。プライマリーバランスの黒字化の目標は、減税を含めた財政政策による内需拡大と、防衛費の増額の障害となり、トランプ関税の交渉が滞る一つの原因となっていた。15%の相互関税と自動車関税は残り、外需には下押し圧力がかかり続けることになるが、十分な財政支出によって内需が拡大すれば、悪影響は相殺され、景気後退に陥るリスクは小さくなるだろう。円安の水準が、引き上げに対するバッファーとして「虎の子」である状態は変わらない。日銀の早期の利上げによって円高にすることはないだろう。

トランプ関税による外需の下押しに対処するためにも、政府は外需依存を内需拡大に転換させていく方向性を強くしていくだろう。内需拡大に転換しなければ、米国との貿易黒字を縮小することはできず、米国の関税がまた引き上げられるか、第二次プラザ合意に至り、大幅な円高となるリスクが残ってしまう。財政政策による内需の拡大と防衛費の増額も許容できる新しい財政規律の在り方が議論されていくだろう。1985年のプラザ合意後の円高不況で、外需依存から内需拡大に転換していったシナリオと同じである。

リスクシナリオとして、総裁選が行われない結果となっても、人事を含めて積極財政の方針に転じない限り、石破政権はもたないとみられる。財政再建の強硬派であった森山幹事長は、選挙の惨敗の責任を石破総裁の身代わりとなってとり、辞任する意向を決めた。石破首相の方針はブレやすいことが明らかになっており、経済政策の方針は、森山幹事長の下の財政健全化優先から、新たな体制の下の積極財政へ転換していくことになるだろう。ほとんどの野党は、石破政権との連立・連携を否定している。積極財政を推進して国民の支持を大きくしていかないかぎり、来年の通常国会では政権運営が結局のところ行き詰まる可能性がある。通常国会末までには、石破政権は退陣するリスクはまだ大きい。総裁選を経て、自公政権は新たな自民党の総裁の下で、保守系の野党との連立・連携を模索していくことになるだろう。石破政権が積極財政にどれほど大きく転換できるかが、退陣リスクを左右することになる。政治不安と政権の経済政策の方針のブレによって、日銀が利上げしにくい環境は続くとみられる。

図1:政治シナリオ(総裁選を実施する場合)

図2:2024年の自民党総裁選の党員票獲得数(石破総裁を除く)

本レポートは、投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたものであり、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。また、本レポート中の記載内容、数値、図表等は、本レポート作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更される場合があります。なお、本レポートに記載されたいかなる内容も、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。