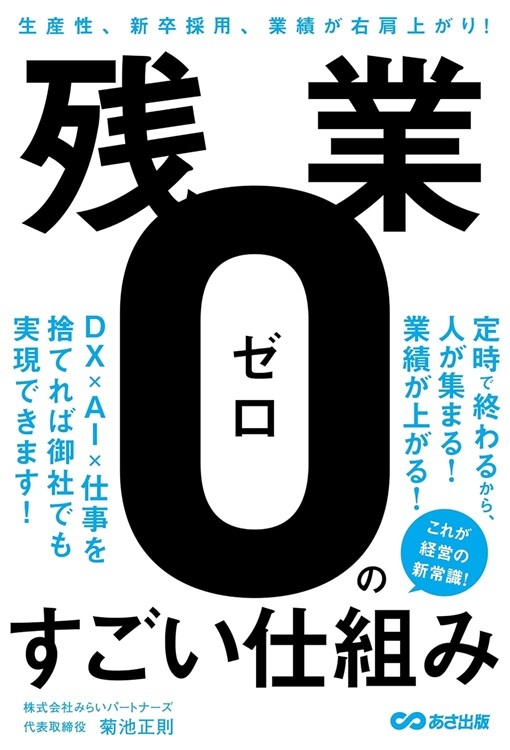

本記事は、菊池 正則氏の著書『残業ゼロのすごい仕組み』(あさ出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

仕事を「見える化」してターゲットを決める

具体的にどうやって残業をなくすのか。まずやってほしいのが仕事の見える化です。社内にどのような仕事があるのかをすべて明らかにするのです。

見える化を難しく考える必要はありません。やり方はいろいろ考えられますが、みらいパートナーズでは事業部のマネージャーを集めて付箋に書き出してもらいました。本当はどの仕事に何時間かかっているのかというところまで把握したいところですが、最初からハードルを高く上げすぎると失敗します。付箋に書く段階では、仕事の内容だけを書いてもらうだけでいいと思います。

書き終わったら、貼り出した付箋を見ながら、どの仕事の効率化に取り組むかを議論して決定します。気合の入った社長は「ぜんぶ効率化しろ」と言ってしまいそうですが、いきなりぜんぶは絶対に無理です。ターゲットは1つか2つに絞って、順番に効率化を図ります。

優先順位の決め方は社長しだいです。たとえば作業時間が長いものから改善すると、残業削減の効果も大きい。毎日5時間かかっている作業を10%短縮できたら、それだけで1日30分の残業削減です。

ただ、大きな仕事にいきなり切り込むのは難しい面があります。手っ取り早くかつ確実に成果がほしいなら、今すぐ改善できる仕事から手をつけるのもいいでしょう。

たとえば慣習で毎日10分やっている仕事があるが、まとめてやれば月に1回1時間で終わるケースがあります。この改善に必要なのは、社内の運用ルールを変更するだけ。社長が決断すれば今日からできるし、成果がすぐ出るため社員も自信がつきます。

ムダな会議は不要。集まるのは月1回でいい

運用ルールを変えるだけで効率化できるなんて、そんな都合のいい仕事は我が社にはない、と反論する社長もいるでしょう。

しかし本当に社内にムダが多くて非効率な仕事はないのでしょうか。

たとえば会議はムダの多い仕事の筆頭です。短いミーティングを毎日やったり、定例会議を毎週やっている会社もありますが、本当に毎日、毎週でなければいけないものは少ないと思います。

みらいパートナーズは、事業所間で情報共有する進捗会議を定期的に開いています。

基本的な内容は、「営業や実績の数字の報告」「お客様の声の共有」「ライバル情報の共有」、そして「自分の考えの発表」です。これらはどれも重要な情報ですが、毎週報告したり共有するためにわざわざ時間を割くのはさすがに非効率。月1回1時間で十分です。

月1回では突発的な出来事や急激な環境変化に対応できず、後手に回ってしまうのではないかと心配する社長がいるかもしれません。

たしかにビジネスを取り巻く環境は一定ではなく、変化に対してはスピーディに情報収集して意思決定する必要があります。

ただ、スピードが求められる情報収集や意思決定を定例会議でやろうとすることがそもそもの間違いです。取引先の経営が悪化して倒産しそうという情報を営業担当がつかんだとします。仮に定例会議を週1に増やしたとして、その会議まで報告を待つのでしょうか。経営を左右しかねない重要情報は、会議に関係なく直ちに報告すべきで、社長も会議にかけることなく今すぐ意思決定して動くはずです。

大きな問題だけではありません。他の事業所と分担にしている業務で何か小さな問題が発生したとしましょう。今すぐマネージャー同士が話せば解決するレベルの小さな問題です。にもかかわらず、「どうせ次の定例会議で会うから、そのときまで待とう」と先送りしていたら、問題解決が遅れて業務が滞るかもしれません。

すぐ対処すべきことは、問題の大きさに関わらずとにかくすぐ対処しなくてはいけません。それが仕事の鉄則です。

では、定例会議は何のために開くのか。

実は定例会議には裏の目的があります。マネージャーの教育です。マネージャーになれば、みんなの前で話す機会が増えてきます。人前でうまく話せるかどうかは場数しだい。月に1回、会議で内容を短くまとめて報告する機会は、いいトレーニングになります。また、私が問題に対して、どのような思考プロセスや判断基準で意思決定しているのかをリアルタイムで見れば、現場で自分が意思決定する際の参考になります。会議は、まさに生きた教育の場です。

ただ、緊急性の高い問題を教材として使うのはリスクが高い。そこで定例会議では、緊急性がない問題について報告・共有したり、問題が起きていないかどうかを確認することを通して、実際の問題解決とマネージャー教育を同時に行うわけです。

緊急性の低い問題を教育目的も兼ねて処理する場ですから、会議を頻繁に開いたり、だらだらと時間をかけるのは間違い。最低限の回数・時間にとどめて、あとは普段の業務の中で処理していくべきです。

会議を例にしましたが、社内を見渡せば、昔からの慣習で続けているものの、実はやらなくていい仕事や、ムダが見直されていない仕事がいろいろと転がっているはずです。

ただ、慣習になっているからこそムダに気づきづらいことも事実です。残業ゼロ実現のために仕事を書き出して見える化するのは、自分たちの仕事を客観的に見つめ直すためでもあります。付箋などをうまく活用して、社内の仕事の棚卸しをしてください。

株式会社ロジックスサービス代表取締役

経済産業省推奨資格ITコーディネータ

大手メーカーでシステムエンジニア(SE)としてキャリアをスタートした後、運送会社の二代目社長として経営を引き継ぐ。その後、独立して起業。DX化やIT経営に積極的に取り組み、社員教育に力を注いだ結果、残業ゼロの企業文化を確立。新卒採用においてはマイナビ仙台9年連続人気No.1の実績を誇る。東北では業界初のDX認定。300社超えのITコンサルティング、DX(デジタル・トランスフォーメーション)サポートサービス、そしてBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)を提供し、経営者の課題解決をサポート。特に、経済産業省が推奨するITコーディネータとして、実践的なアドバイスを行っている。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。