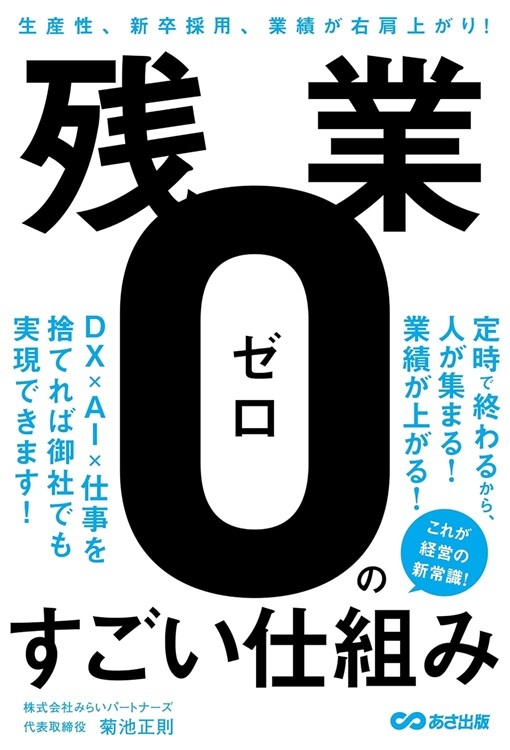

本記事は、菊池 正則氏の著書『残業ゼロのすごい仕組み』(あさ出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

「捨てる」ことが残業ゼロの第一歩

みらいパートナーズは、会社の固定電話の番号を公開していません。固定電話そのものはありますが、使用するのはこちらからかけるときだけ。外部に非公開にしているので、電話番号を捨てたと言っていいでしょう。

なぜ電話番号を捨てたのか。それは営業電話が1日に何本もかかってきて、その対応に社員が時間を取られていたからです。

とくに困っていたのは窓口の総務です。売りたいもののターゲットが決まっている商品やサービスは当該部署に直接かかってきますが、そうでないものはとりあえず総務にかかってきます。

たいていは用件を聞いて丁寧にお断りすれば電話を切ってくれます。ただ、なかにはねばり強い営業担当者もいて、1時間近くセールストークを聞く羽目になったこともありました。そこまで長いのはレアケースにしても、固定電話にかかってくる営業電話を合わせれば、全社で毎日1〜2時間にはなっていたと思います。

セールス自体を否定するつもりはありません。我が社も営業をしますし、有益なサービスを紹介してもらって業務効率化につながった例もあります。

しかし、突然の電話で何分も時間を取られれば、その間は仕事が止まって残業のリスクが高まります。営業メールなら自分の空いた時間に読んで返事を書くこともできますが、電話はこちらの都合でかかってくるわけではありません。仕事に没頭しているときにかかってきたら、集中力が途切れてしまい、またエンジンをかけるのに苦労します。営業電話は生産性の敵です。

オフィスは受付に「セールスお断り」と貼っておけば営業のアポなし訪問をある程度防げます。一方、電話は貼り紙をすることもできません。

どうすれば営業電話がかかってこなくなるのか。いろいろ悩んでたどり着いた答えが、「固定電話の非公開」だったのです。

もちろん既存のお客様には担当の営業社員の携帯番号をお知らせしています。また、新規のお客様にはホームページに「お問い合わせフォーム」を用意しています。お客様にはご迷惑をおかけしないように設計したうえで固定電話を非公開にしたら、固定電話は一切鳴らなくなりました。

緊急の場合に備えてフリーダイヤルの代表電話は残してあります。そちらには引き続き営業電話がかかってきますが、対応して時間を浪費する犠牲者(笑)は1人だけになり、以前より本数も減っています。固定電話の電話番号を捨てたことで、多くの社員は自分の仕事に集中できるようになったのです。

実は会社の中には、捨てても誰も困らない仕事がたくさん転がっています。

営業電話への対応だけではありません。たとえば我が社では請求書の郵送を廃止しました。

このように社内には本当は必要のない仕事がいろいろ潜んでいます。1つひとつは小さい仕事かもしれません。しかし「塵も積もれば山となる」です。それらを思い切って捨てることで時間を捻出すれば、これまで残業しなければ処理できなかった量の仕事も時間内にこなせるようになるでしょう。

捨てるコツは、仕事を棚卸ししてゼロベースで考えることです。

これまでの延長でムダかどうかを判断しようとすると、どうしても習慣や常識が邪魔をします。ムダを引き算するというより、ゼロから本当に必要なものだけを積み上げていき、それ以外は捨てていくのです。

捨てた後に困りごとが発生するケースもあるでしょう。その場合は、必要な仕事を新たに追加すればいい。困りごとが発生する前に「万が一に備えて」と取っておく発想が、ムダをためこむことにつながります。

ノンコアな仕事は「社外に」捨てる

なくなっても誰も困らない仕事を捨てて終わりではありません。捨てるべき仕事は他にもあります。必要ではあるが、必ずしも自社でやる必要のない仕事を切り出して社外に捨てるのです。

仕事の一部を社外に切り出すのは珍しいことではありません。たとえばアップルは、iPhoneを自社で製造していません。企画や設計、マーケティング、販売は自社で担いますが、製造は台湾の鴻海グループが代わりにやっています。

身近にある中小企業だってそうです。たとえば部品メーカーも、最初からすべて一貫生産するのではなく、一部のプロセスを協力工場に回すケースが少なくありません。

プレス加工が得意な会社が切削加工を外注したり、ほぼ一貫生産だがメッキ処理だけは協力工場に依頼するというように、外部のリソースを活用する会社がほとんどでしょう。

それらの会社はなぜすべて自社でやらないのでしょうか。それは社内にもっともリソースを注ぎこむべき仕事があるからです。

アップルは自社工場に投資するなら、開発やマーケティング領域に投資したほうが自社の強みが活きると知っています。中小の部品メーカーも、滅多にやらない加工のために工作機械を買うなら、自社が得意なプロセスに設備投資したほうが差別化になります。自社の力が最大化するように、自社のもっとも大事な業務(コア業務)にリソースを集中させて、自社に優位性がないそれ以外の業務(ノンコア業務)は外に出しているわけです。

実はみらいパートナーズもノンコア業務を外に捨てています。

ホームページやチラシのデザインは、もともと自社でやっていました。ただ、デザインのノウハウがない社員にやってもらっても、クオリティーの高いものはそう簡単にできません。あまりにレベルが低いとやり直ししてもらう他なく、効率という点でも悪かった。

美大卒の社員を採用することも考えました。しかし、まず私自身に候補者のデザインセンスやスキルを見抜く目がありません。うまく見抜けたとしても、デザインの仕事がそう多いわけではないし、その人がやめてしまうとまた代わりを探さなくてはいけません。それらのリスクやデメリットを考えると、美大卒の社員を積極的に採りにいくほどではありませんでした。

デザインの専門家を社内に抱えることが難しいなら、デザインの仕事を切り出して外部の専門家にお願いすればいい。そう考えて、現在は兵庫県のデザイン会社、株式会社ダイレクトさんに発注しています。

プロにお願いしただけあって、ホームページやチラシはとても印象的なものになりました。また、これまで無理やりデザインを担当させていた社員は、その仕事から解放されて本来の仕事に集中。短い時間で高いパフォーマンスを発揮してくれるようになりました。成果をあげてくれるので、外注費は十分に回収できています。

社内の仕事を棚卸しすれば、誰かがやらなくてはいけないものの、自社がやる必然性や重要性がない仕事が潜んでいるはずです。100%不必要な仕事を捨てたら、次は自社の強みにつながらないノンコア業務を外に捨ててください。外に捨てたぶん早く帰ってもいいし、浮いた時間をコア業務に注ぎこんで成長につなげてもいい。どちらにしても生産性が高まります。

株式会社ロジックスサービス代表取締役

経済産業省推奨資格ITコーディネータ

大手メーカーでシステムエンジニア(SE)としてキャリアをスタートした後、運送会社の二代目社長として経営を引き継ぐ。その後、独立して起業。DX化やIT経営に積極的に取り組み、社員教育に力を注いだ結果、残業ゼロの企業文化を確立。新卒採用においてはマイナビ仙台9年連続人気No.1の実績を誇る。東北では業界初のDX認定。300社超えのITコンサルティング、DX(デジタル・トランスフォーメーション)サポートサービス、そしてBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)を提供し、経営者の課題解決をサポート。特に、経済産業省が推奨するITコーディネータとして、実践的なアドバイスを行っている。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。