本記事は、菊池 正則氏の著書『残業ゼロのすごい仕組み』(あさ出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

社員教育に時間をかければ残業が減る

環境整備は社員教育の一環として始めたと言いましたが、社員教育は残業をなくすという観点でも欠かせません。

スキルのレベルが4で、1時間に4つ仕事を処理できる社員がいたとします。6つの仕事があれば、1時間では終わらずに30分余計に働かなくてはいけません。その社員がスキルアップしてレベル6になれば、1時間で6つの仕事を終わらせることができます。単純ですが、社員の成長は残業削減に直結します。

教育のポイントは、ボトムの社員を底上げすることです。

能力が低い社員が1人いると、その社員が担当するプロセスがボトルネックになって全体の仕事が滞ってしまいます。

それを防ぐには、レベルの高い社員をさらに成長させるより、レベルの低い社員を平均並みに引き上げることに教育のリソースを割いたほうがいい。その意味で、決め事をきちんとやる習慣が身につく環境整備はぴったり。基本ができていない社員が多い会社は環境整備から始めてみるといいかもしれません。

実務的なスキルは「個人教室」で教育しています。

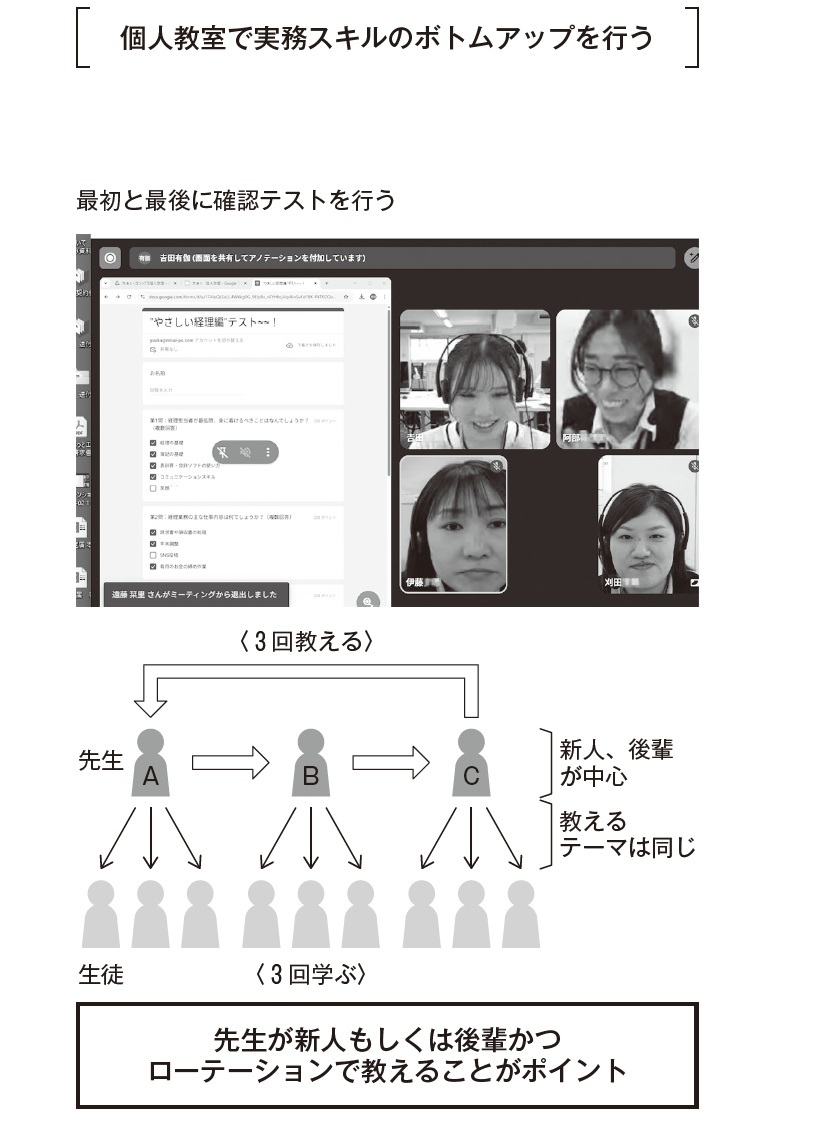

個人教室は後輩社員が先輩社員に教える研修で、開催は月1回、オンラインです。

内容は「電話の取り方」といったビジネスマナーから、「生成AIの活用法」といった最先端のものまでさまざまです。

注目してほしいのは仕組みです。まず、先生が新人や後輩であること。これがレベルの底上げになります。また、個人教室の先生役は3人で、先生1人につき生徒は1〜3人です。A先生が1組目の生徒に教えたら、次はB先生が同じテーマで1組目の生徒を指導して、A先生は2組目に移ります。このように30分ごとに先生と生徒の組み合わせを変更。先生は同じことを3回話して、生徒は違う先生から3回同じことを繰り返し教わることになります。

同じことを繰り返すのはムダだと思われるかもしれませんが、教育は反復が重要です。また同じテーマでも、先生の経験やスキルによって話す内容は多少異なります。

どの先生も共通して教えたことは基本中の基本。3人から教わるからこそ、本当に大事なことが見えてきます。

環境整備や個人教室は業務時間内に行われます。社員教育に時間をかけるなら、その時間を使って仕事してもらったほうが残業はなくなると考える社長もいるでしょう。

しかし、その見方はあまりに近視眼的です。教育に時間をかけて社員にスキルアップしてもらえば、教育につぎ込んだ時間以上の残業削減効果が見込めます。社員教育は未来への投資だと考えてください。

社員間・チーム間で仕事量を調整する

あの手この手で業務効率化が進めば、残業はしだいに減っていきます。ただ、いったん減り始めたからといって油断は禁物です。常にモニタリングしていないと、何かの拍子にすぐ元に戻ります。

どんなビジネスにも繁忙期があります。我が社の柱であるBPOサービスの場合、経理処理が増えるお客様の決算前がやはり忙しくなります。それまで順調に残業が減っていても、「繁忙期だから仕方ない」という空気になれば、なし崩し的に残業が増えていきかねません。仕事が多いときほど気を引き締めて残業をうまくコントロールすべきです。

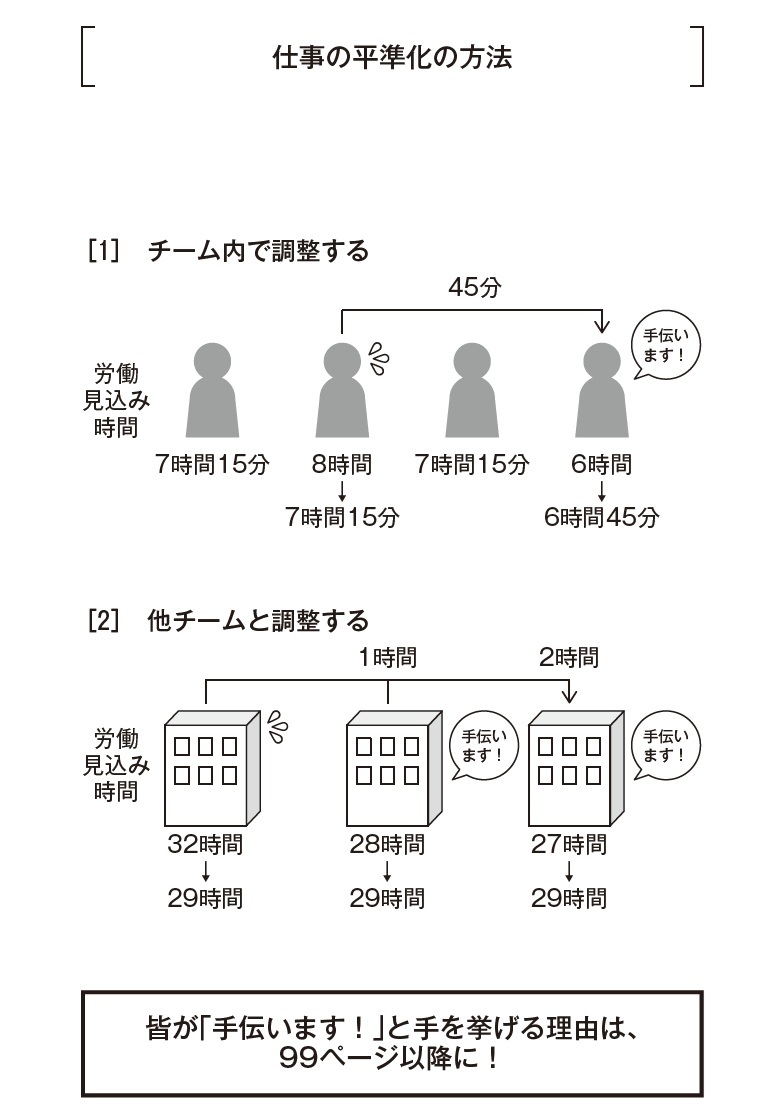

具体的には、キャパシティオーバーで残業を強いられそうな人から仕事を引きはがして、余裕のある人に分担してもらいます。社内で仕事を再配分することで労働時間を平準化して、一部の人が残業する事態を防ぐのです。

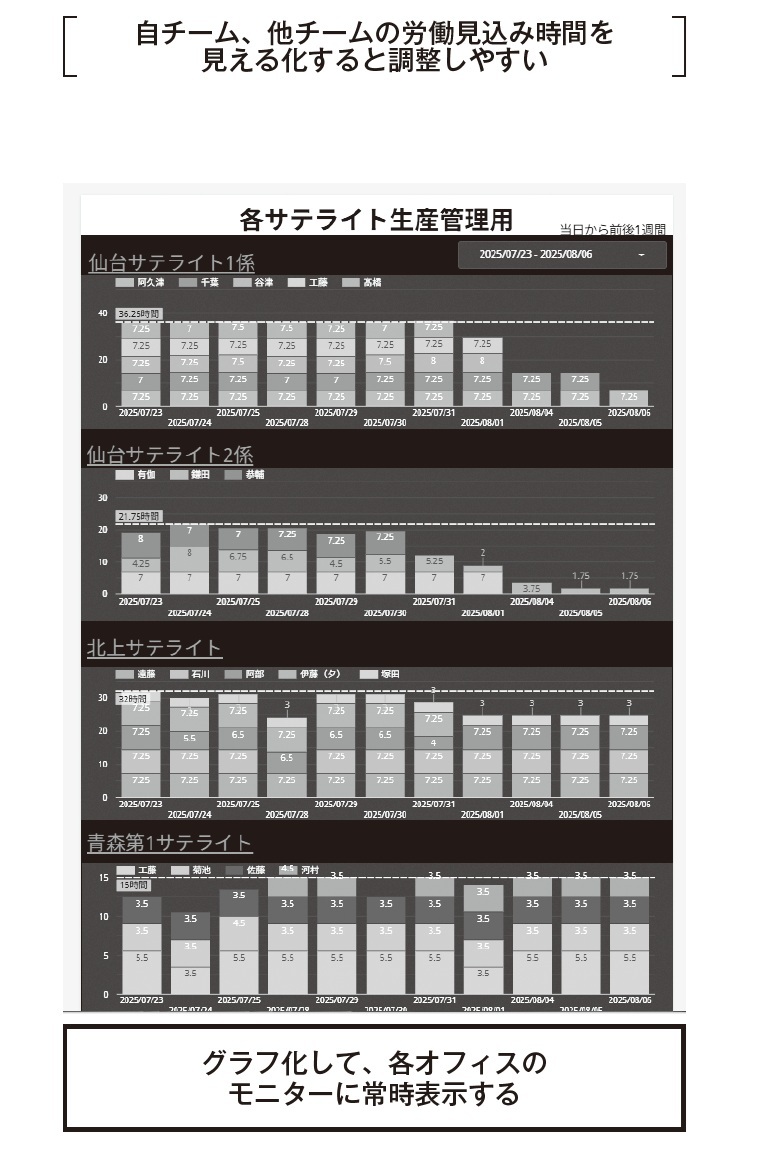

ここで欠かせないのは労働見込み時間の見える化です。残業ゼロに取り組み始めるとき、ターゲットを決めるためにまず仕事の見える化をしました。次はチーム単位、そして個人単価で、労働見込み時間を見える化します。

みらいパートナーズでは、自分の労働見込み時間を10日先まで1日ごとに入力することを社員に義務づけています。たとえば1日7時間を見込んでいる日もあれば、4時間の日があってもいい。あくまでも見込みですから、多少のズレはかまいません。とにかく入力することが大切です。

入力した労働見込み時間は、数字だけでなくグラフで示され、オフィスに設置したモニターに常時表示されます。それを見れば今週は誰が忙しくて誰が暇なのか一目で確認できます。

自動車のスピードメーターはデジタル表示ばかりになりましたが、スピードを感覚的につかむには針でアナログ表示されているほうがいい。それと同じで、グラフで視覚化したほうが把握しやすいでしょう。

みらいパートナーズの所定労働時間は1日7時間15分です。誰かがそれを超えた時間を入力していたら、まずチーム内で調整を試みます。BPOサービスは4人で1チーム。誰かが8時間と入力していても、チームの他のメンバーが6時間なら仕事を渡せばいい。

厄介なのは、他のチームメンバーもキャパシティがぎりぎりで仕事を引き受けられないケースです。チーム単位では、7時間15分×4人で計29時間が残業ゼロライン。それを超えているチームは、チーム内の調整だけでは残業ゼロを実現できません。

この場合は、他のチームに仕事を分けます。他のチームの労働見込み時間も同じモニターで確認できるので、マネージャー間で調整して全体を平準化します。

見える化されていない状態なら、おそらく調整は難航するでしょう。仕事を頼まれたチームは「向こうのチームは本当は暇なのに仕事を押し付けてきた」と疑心暗鬼になるかもしれないし、逆にヘルプを求めるチームは「他のチームは余裕がありそうなのに助けてくれない」と不満を持つかもしれません。労働見込み時間が誰の目にもわかるようになっていることが、スムーズに調整するための必須条件です。

株式会社ロジックスサービス代表取締役

経済産業省推奨資格ITコーディネータ

大手メーカーでシステムエンジニア(SE)としてキャリアをスタートした後、運送会社の二代目社長として経営を引き継ぐ。その後、独立して起業。DX化やIT経営に積極的に取り組み、社員教育に力を注いだ結果、残業ゼロの企業文化を確立。新卒採用においてはマイナビ仙台9年連続人気No.1の実績を誇る。東北では業界初のDX認定。300社超えのITコンサルティング、DX(デジタル・トランスフォーメーション)サポートサービス、そしてBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)を提供し、経営者の課題解決をサポート。特に、経済産業省が推奨するITコーディネータとして、実践的なアドバイスを行っている。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。