本記事は、角川 総一氏の著書『決定版 為替が動くとどうなるか』(明日香出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

円高・円安がわかりにくい最大の理由

「円が上がった、下がった」ということばの意味がピンとこない人は少なくありません。

ひょっとすると、この本を手にとってくださったあなたもその1人でしょうか。しかし、全く心配することはありません。

為替相場がいまひとつわかりにくい最大の理由は、なんでしょう。

おそらく、為替相場の表示法と為替相場について語るときの表現法がチグハグになっていることだと思うのです。

私たちは普通、為替相場は「1ドル=円」と表示されるのが当たり前だと思い込んでいます。

ここでまず、最も初歩的なレベルで誤解が生じがちです。

「1ドル=150円」から「1ドル=140円」に変わったということは「150円→140円」だから「価格が下がった」、すなわち「円安」と思い込んでしまう人を時々見かけます。

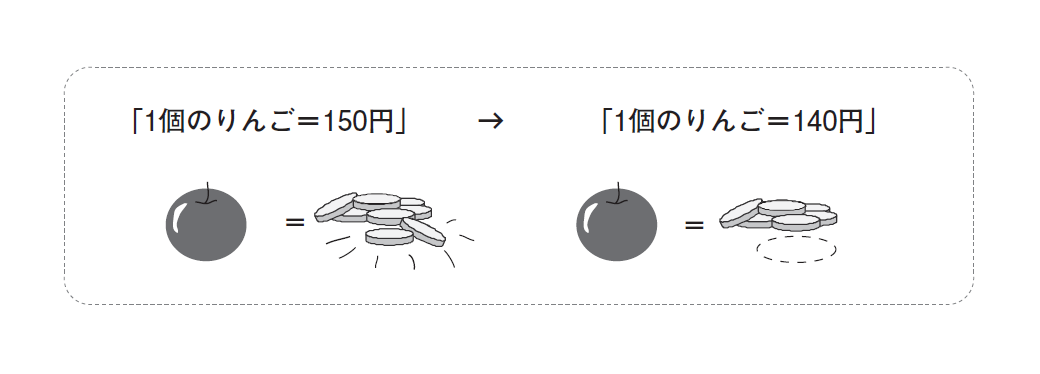

これは明らかに誤りですね。これは図のように示してみればいいでしょう。

これは1個のりんごの値段(価格=価値)が下がったことを示します。つまり「りんご安」なのです。実際このときには「りんごの価格が下がった」と私たちは表現します。いや、まずはそのように認識します。

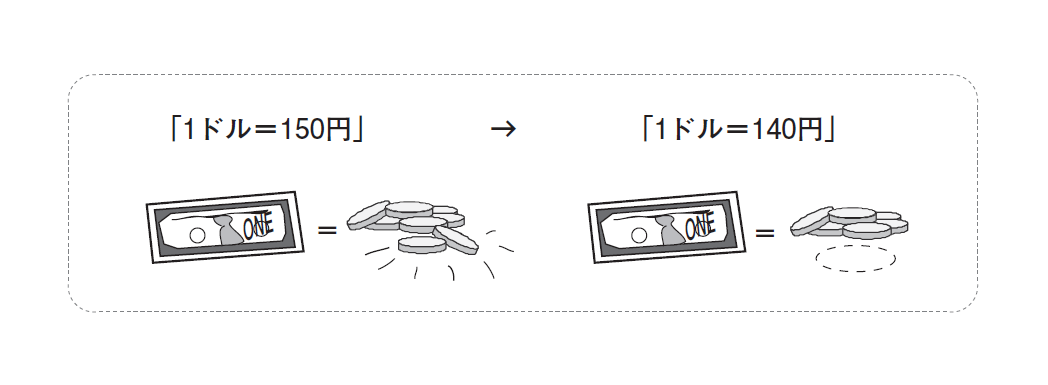

とすると、同じ感覚で見れば

は、「ドル安」=「1ドルの価値が下がった」ことが明らかです。

つまり、このときには「ドル安=円高」なのです。

ところが私たちは普通、為替相場について語るときには、ほとんど意識せずに「円」を主語にして語るのが当たり前だと思っています。おそらくこのレベルで「為替相場のことがよく理解できない」となる方が多いのだと思います。

もう一度繰り返します。

まず、私たちは「1単位のドルの価格は何円であるか」というドルを基準にして為替相場を表現します。

つまり、「1外貨=自国通貨の量」という表示で、外貨の値段を示すというスタイルを取っているのです。言い換えると「1ドルを買うにはどれだけの円が必要か」という基準で為替相場は表示されているのです。

にもかかわらず、為替相場が上がったのか下がったのかを表現するのに、ほとんど無意識に「円」を主語にして表現することに決まっている(と思い込んでいる)ことが、わかりにくい原因の1つなのです。

つまり「1ドル=150円」→「1ドル=140円」であれば、1ドルの価値が下がったのだから、「ドル安」なのです。「ドル安」ということは当然「円高」です。

言い換えると、次のようになります。

1ドルを買い求めるのに150円必要だったのが、140円でOKになった、と。この場合、円の価値が上がったことはおわかりですね。

価値が上がるということは「1単位あたりの価値が上がる」ことです。つまり、同じ1ドルを買うのに150単位ではなく140単位での支払いでいいということなのですから。

外貨を主語にして為替を考える

昨今、個人による外貨建て資産投資が急増しています。一番ポピュラーなのは海外の債券、株式などに投資する投資信託です。国内で運用されている海外投資型ファンドを買うことは、これのファンドを通じて間接的に米国、ユーロ、英国、カナダ、豪州、さらには中国やインド、ロシアなどの債券や株式を買うことを意味します。

2024年7月末現在で、国内の投資信託が保有している外貨建て資産は77兆円程度ありますが、過半は個人投資家による買いであると推定されます。

あるいは最近流行の外国為替証拠金取引(FX)。これは一定の証拠金を業者に払い込めば、その2倍、5倍、10倍、25倍という額の通貨の為替売買が行えるものです。さらに最も初心者向けの外貨商品でいえば、多くの金融機関が扱う外貨預金があります。

これらの商品を実際に保有、あるいはこれから投資しようとする方にお勧めしたいのが、外貨を主語に高安を表現することです。

為替相場の変動は「円」を主語にするのではなく、投資先の外貨を基準に考え、かつ表現したほうがわかりやすいのです。

何しろ自分が投資対象としている「もの」を主語にして相場の変化を読むのが一番わかりやすいからです。

つまり「1ドル=150円」から「1ドル=140円」になった場合には「ドル安」と認識するのです。つまりドル建ての資産を持っている人にとってはその価値が下がった=「損」な状態になったのです。

為替の表現方法は万国共通ではない

さて、次に進みましょう。

ではどこの国でも「1米ドル=その国の通貨の量」というように、為替相場は表現されているのでしょうか?

実は、違うのです。こうした表示とはまったく逆の表示が慣習になっている国も多くあります。

たとえば英ポンド。イギリスのポンドと米ドルとの為替相場を示す場合には一般に「1ポンド=○ドル」と表示されます。つまり、英国の人にとって見れば「1自国通貨=○米ドル」という表現、すなわち、自国通貨を基準なのです。

ユーロもそうですし、その他オーストラリア、ニュージーランドなども「1単位の自国通貨はどれだけの外貨と釣り合うか」という基準で示されるのです。

さて、これらの通貨に共通する、あることにお気づきでしょうか。

そうです。「ユーロ」は1999年1月に誕生したいきさつからして、米ドルに対抗できる通貨を持ちたいというヨーロッパの人々の悲願がありました。

あるいは、オーストラリア、ニュージーランドは、いずれも一時は世界の7つの海を支配した英国の王室を元首とする国々です。つまり、「1自国通貨=米ドル」という表現には「自国通貨こそが基準だ」という意思が示されていると考えられるのです。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- 円高と円安を決めるのは何か? 為替相場の仕組みを読み解く

- 1ドル=150円の裏にある真実、外貨を主語にすれば見える世界

- 円安の光と影、誰にとって得で、誰にとって損なのか

- ビッグマックでわかる為替相場の本質

- お金の価値はどう測る? 物価・為替・金利の3つのものさし

- 世界が揺らぐとき、なぜ円は選ばれるのか?

- 為替介入の舞台裏、市場を揺さぶる本当のシグナル