本記事は、角川 総一氏の著書『決定版 為替が動くとどうなるか』(明日香出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

円安が及ぼすメリット・デメリット

円安も、「円高」の場合と同じように、立場の異なる人に対して、与える影響はさまざまです。

しかしあえて言えば「円安はAさんにとってメリット」「Bさんにとってデメリット」といった場合だけではありません。

現実には「Aさんが行う○○にはメリットだが、△△をしようとした場合にはデメリットとして働く」という場合が少なくないのです。

メリット、デメリットは「人」あるいは「企業」単位で決まるのではなく、それぞれが行う経済的な行動如何によって決まるのです。

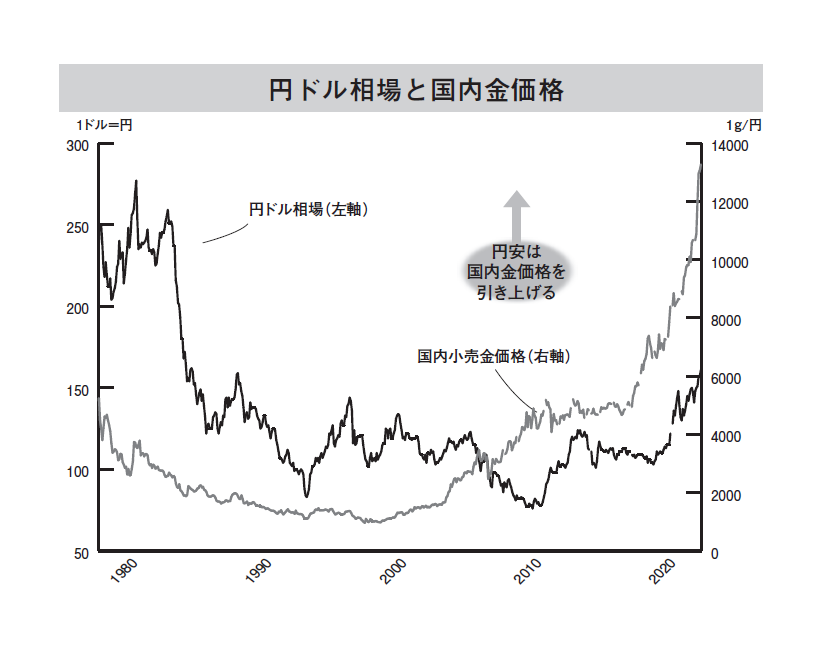

円安と国内金価格

たとえば「円安」は、国内での金の値段を引き上げ、「円高」は逆に価格を下げます。

もちろん国内での金価格は、海外でのドル建て価格にドル円相場を掛け合わせて決まるのですが、特に近年、2021年からの急速な円安が国内の金価格を大幅に引き上げたことは特記されます。つまり、円安・ドル高によって国内の価格(=価値)が上がるということは、金という資産は海外株式や債券と同じような外貨建て資産と同じ性格(投資効果)を持っていると考えられるのです。

あるいは、すでに外債ファンドやユーロ株ファンドといった投資信託を相当額持っていたとしましょう。

この面に目を向けると、彼は「円安」=「外貨高」によって、これらの投資信託で為替差益を得ているはずです。つまり、その他の条件に変化がなければ(為替相場のことだけを考えれば)、基準価額は上がっています。この面では確かにプラスです。

円安と原油輸入

さらには、円安は原油価格を引き上げます。ということは、原油精製、輸送、途中の業者マージンなどを圧縮しない限り、最終消費者の手に渡る段階でのガソリン価格は上がります。

しかし、消費者がその値上げによってガソリンの購入量を減らしたとすれば、業者は原油精製、輸送、販売、マージンなどを削って何とか値上げ幅が小さく済むように努力するでしょう。しかしどう考えても、これは少なくとも短期的には、原油の輸入業者にとっては、マイナスです。

円安と輸出メーカー

一方、円安は自動車メーカーや電機、エレクトロニクス関連企業の対外価格競争力を確実に高めます。つまり売り上げはアップするに違いありません。

ちなみにトヨタ自動車は1ドル当たり1円の円安で営業利益が500億円程度増えるといいます。これは、こうした輸出に対する依存度の高い企業の業績を引き上げ、従業員の賃金をアップさせるというように好影響を与えていきます。

しかし一方、こうして日本から米国、韓国などへの自動車、電気製品の輸出が増えると、それを受けて米国、韓国などの自動車、電機メーカーの景気がどんどん悪化します。いわば「円安による日本企業の対外競争力の高まり」が「米国、韓国などの自動車、電機メーカーならびにその従業員を苦しめる」という結果をもたらしているのです。

このように、為替相場の変動に伴う損得関係を国境の枠を超えてグローバルな視点で見ると、少なくとも短期的に1つの現象は「A国企業にとってはプラス」「G国企業にとってはマイナス」となることが多いのです。

しかし、たとえばわが国の企業が円高を克服するために生産コスト削減のためのさまざまな技術を工夫したことは、長期的に見れば、メリットであったと考えることもできます。

その最たるものは省エネ技術の飛躍的な発展でした。2012年に至るまでの長期にわたる円高により輸出面でダメージを受け続けてきた日本のメーカーは、世界に冠たる省エネ技術の開発によって生産性効率の向上を果たしてきました。これが、日本企業の国際競争力を高める一助になったことは言うまでもありません。

為替相場の損益の考え方のキホン

ここでは、外貨取引を考える際の損益あるいはコストの具体的な考え方の基本を説明します。

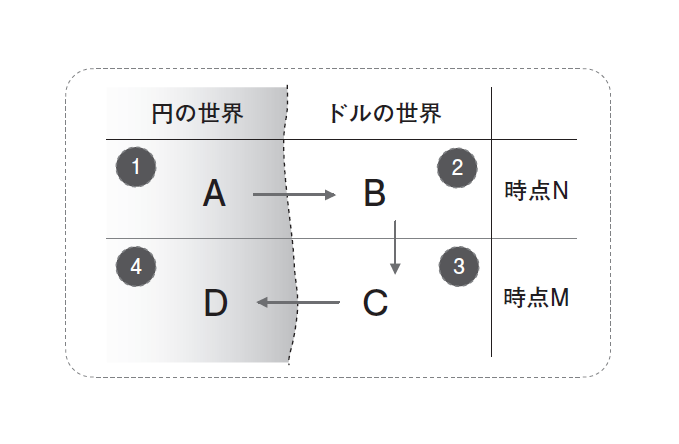

この場合、「為替相場の4象限図」(と私が呼んでいるもの)を利用すれば簡単です。

図がそれを示したものです。

図の左半分が「円の世界」、右半分が外貨の代表としての「米ドルの世界」であると考えてください。さらに上半分が、ある時点Nでの為替相場、下半分が上とは異なる時点Mでの為替相場です。

この①~④の象限に、それぞれ簡単な数字を入れることによって為替相場をめぐる損益やらコスト計算の基本はおおむね理解できるはずです。

輸出業者にとって円高とは

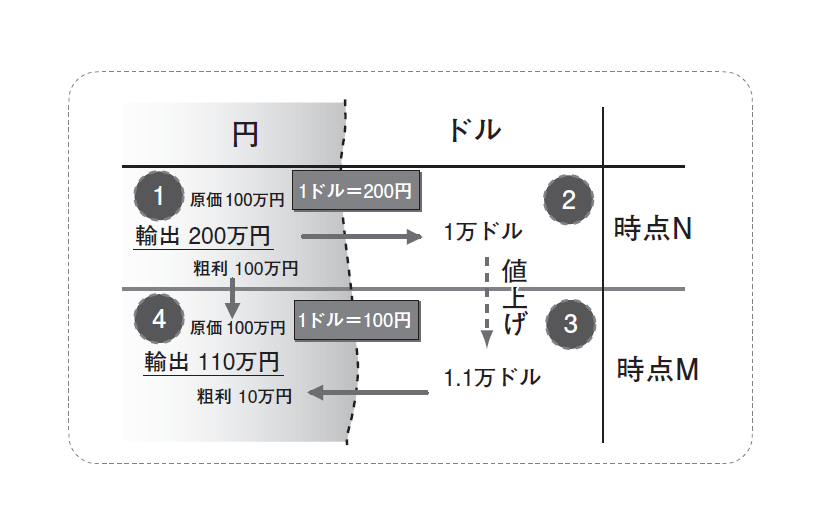

まずわが国の産業の基幹を成している自動車、電機、エレクトロニクスなどの輸出に依存するタイプの企業にとって、円高は何を意味するかを図示してみます。

以下わかりやすいように「1ドル=200円」から「1ドル=100円」への円高を想定します。

T自動車は、小型乗用車を100万円の原価で製造していたとしましょう。そして、それを米国向けに1万ドルで輸出していたとします。

まずは1ドル=200円の時代には、1万ドルで輸出し、1万ドルを受け入れれば、1万ドル=200万円となり、200万円の売り上げが立ちます。つまり100万円の粗利益を得ることができたのです。

しかしその後、1ドル=100円の円高になったのですから、同じ1万ドルの売り上げであっても、それを円に換えれば100万円にしかならないのです。粗利益はゼロです。これが、円高によって自動車会社の収益が圧迫される理屈の基本です。

そこで採算を引き上げるために先方と値上げ交渉を行い、1万1,000ドルにしたとしましょう。この場合でも110万円の売上げしか得られません。粗利は10万円にとどまっています。

つまり、ドルベースでの販売価格が同じである以上、円での売り上げ高が減るし、それを改善しようとすれば、ドルベースでの販売価格を引き上げなければならないことになるのです。

販売価格の引き上げはただちに、先方の輸入先企業にとっては「より高い買い物」となるわけですから、すんなり応じてくれるとは限りません。

たとえ多少の値上げに応じてくれたとしても、先方にとっては仕入れ価格が上がるわけですから、販売価格も上がり、最終消費者に対して提示されるこの自動車の価格も上がるのです。

すなわち、輸入先の国においては、それ以前に比べてより高い価格でこの自動車は流通することになるのです。これが「(日本の国産品の)海外市場での価格競争力の低下」と呼ばれる現象です。

外貨預金利用の場合

外貨預金や外貨建てMMF、あるいは外債などを直接買い付ける場合の損益は、どう考えればいいでしょうか。

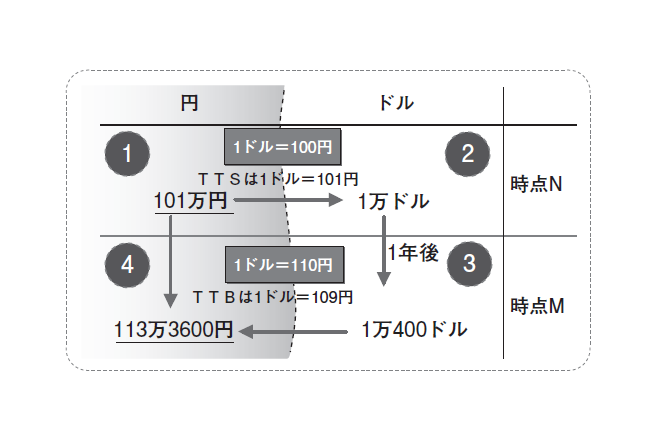

今度は逆に「1ドル=100円」から「1ドル=110円」へと円安・ドル高になった場合を考えてみます。

まずここで注意すべきことは「1ドル=100円、110円」は銀行間直物相場であるということです。原則として為替相場は同じ通貨につき同じ時刻でも複数のレートが存在します。これを考慮した上で、以上の取引を考えます。

まず「銀行間直物相場が1ドル=100円」ということは、多くの銀行が適用している対顧客向けの米ドルの売りレートは101円です。そこで101円のレートで101万円を預け入れたとします。

すなわち外貨ベースでの預け入れ元本は1万ドルです。

ドルの預金金利は4%としましょう。

つまり、「1ドル=100円」の時点で外貨預金に101万円預け入れ、これを1万ドルにしたうえで年利4%で1年間運用したので、満期時には「1万400ドル」になっていたわけです。金利、為替差益については非課税扱いで考えます。

そしてこの時点では、「1ドル=110円の銀行間直物相場」ですので、外貨預金として持っていた外貨を銀行に買い取ってもらえる相場(対顧客買相場)は「1ドル=109円」です。ということは、結局この時点で円に換えて払い戻した場合には、113万3,600円になって返ってくるのです。

以上でわかるとおり100円→110円と円安になったといっても、銀行が受け入れる収益(預け入れ時と払い戻し時往復で1ドルにつき2円)を考慮すれば、実際には1ドルにつき8円分の為替差益を得たに過ぎないことに留意が必要です。

米ドルでは2円のコストで済みますが、ほかの多くの通貨だと相当の負担になることには注意が必要です。たとえばユーロ預金だと多くの銀行では往復で3円、英ポンドだと、実に8円ものコストを支払わねばなりません。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- 円高と円安を決めるのは何か? 為替相場の仕組みを読み解く

- 1ドル=150円の裏にある真実、外貨を主語にすれば見える世界

- 円安の光と影、誰にとって得で、誰にとって損なのか

- ビッグマックでわかる為替相場の本質

- お金の価値はどう測る? 物価・為替・金利の3つのものさし

- 世界が揺らぐとき、なぜ円は選ばれるのか?

- 為替介入の舞台裏、市場を揺さぶる本当のシグナル