本記事は、角川 総一氏の著書『決定版 為替が動くとどうなるか』(明日香出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

物価・為替・金利がお金の価値を測る3つのメジャー

通貨の番人である日本銀行の人と話していると、一瞬、世界がひっくり返ったかと感じることがあります。

たとえば、タバコの値段が1箱400円から700円に値上がりしたとき、私たちは素直に「上がった」と感じます。しかし、日本銀行勤務のある知人は、明らかに「下がった」と認識しているようなのです。

そう。「通貨価値が下がった」というイメージなのです。

実は、以上の受け取り方に、経済の根幹を成す「交換」の本質を見ることができます。

つまり、AとBが日常的に交換され、その交換条件(比率)が変動するときには、一方の価値が上がるとともに必ず他方の価値は下がっているのです。

第1のメジャー:物価

ところで、上の例だと、お金の価値がタバコとの関係で測られています。これが物価です。

つまり物価とは「ものの値段」であるとともに「お金の価値」をも示しているのです。言い換えれば、「物価とはお金の価値を測るためのメジャーの1つ」なのです。

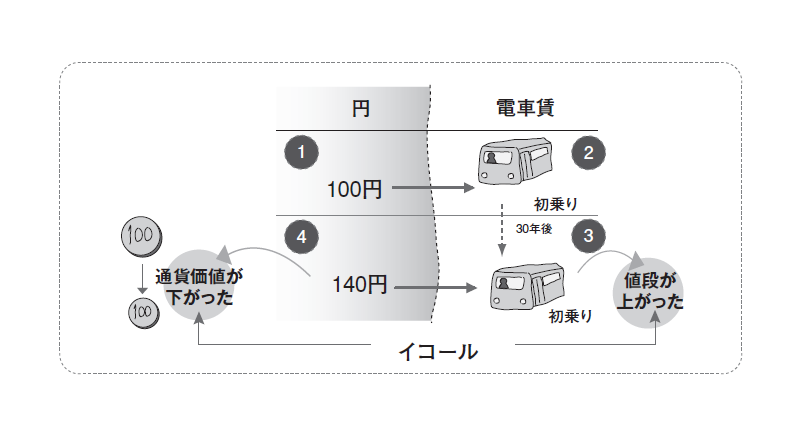

JRの初乗り運賃で考えてみましょう。

現在は140円(東京の場合)東京電車特定区間ですが、100円の頃を思い出してみましょう(1979年頃)。「あの頃は安かった」と同時に「あの頃はお金の価値が高かった」と言ってもいいのです。

為替もお金の価値を測る2つめのメジャー

ところでお金の価値を測るメジャーは「ものの値段=物価」だけではないことにお気づきでしょうか?

そう。「為替」はまさにそれです。

つまり、「円」なら「円」が、米ドルとの交換を行うに際してどのような比率で行われるか、を示すものが為替相場です。

1ドル=120円から1ドル=100円になったということは、1ドルという商品を買おうとするときに120円支払わなくても、100円でOKになったことを示しています。つまり円の価値が高くなったのです。

第3のメジャー:金利

さらには実は、金利もお金の価値を測る立派なメジャーであることはおわかりですか?

一言でいうと金利は、時間の経過とともにお金の価値がどう変化するか、を測るためのメジャーです。

それでは、金利が高いときと低いときとでは、お金の価値の変化はどのように違うのでしょうか?

多分多くの方は勘違いされていると思うのです。

つまり「そりゃ、金利が高いときにはお金が増えるのだから、お金の価値は高くなっていくよね」と。

しかしこれは、全く逆です。

お金の価値の上がり下がりは、たとえばこう考えるべきです。

「目の前にある(タンスにしまいこんである)具体的な100万円の札束」の価値は時間が経つにつれてどうなるか。

結論を先にいってしまえば、「金利が高いということは、時間の経過に伴うお金の価値の下落ピッチが大きい」のです。

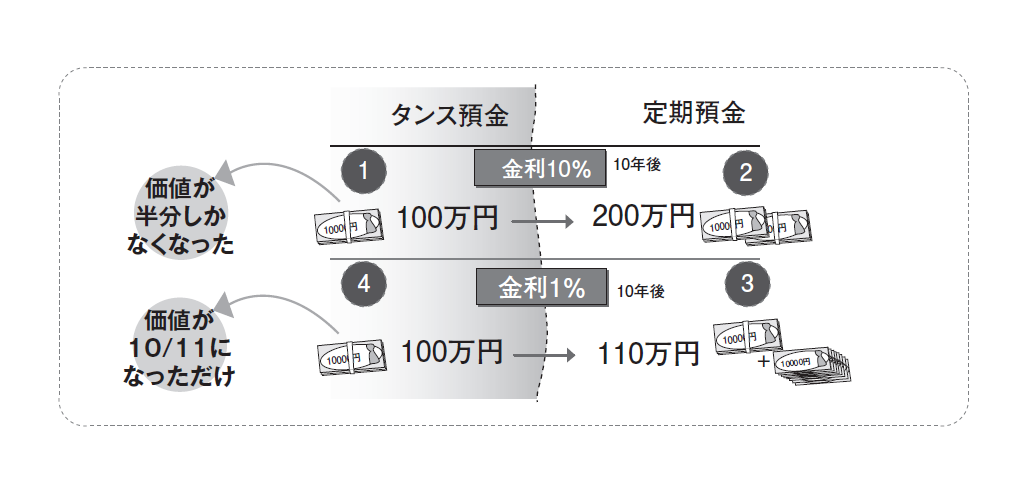

たとえば、1年定期が10%(単利)のとき、当初預けた100万円が10年後には、当たり前のように200万円になっています。これに対して、金利が1%のときには110万円にしかなっていません。

前者のケースではタンスに入れてあった「100万円札束そのもの」の価値は10年定期預金の満期金として返ってきた200万円からみれば、半分の価値しかありません。これに対して後者のケースでは、定期預金の満期金の110万円からみれば100万円の価値は11分の10に下がっているに過ぎないのです。

つまり、金利が高い時期には、お金そのもの(現金)の目減りは激しいと考えるべきです。

3つのメジャ-:物価、為替、金利の相関関係

以上のように物価、為替相場、金利はいずれもお金の価値を測るメジャーであるとするなら、お金の価値の高低をテコにして、「物価」「為替」「金利」の間には、ある種の関係が働いているはずです。ここで、次のような考えが浮かんでこないでしょうか?

すなわち「物価というメジャーで見た場合に、お金の価値が急速に下がっているときには、為替というメジャーで見ても、金利というメジャーで見ても、おそらくお金の価値は下がっているに違いない」というようにです。

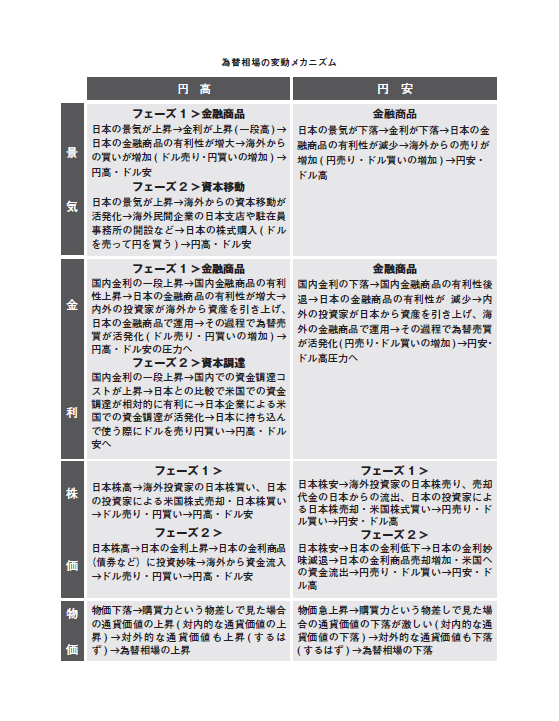

為替相場が動く原因、為替相場が動くことで、それ以外の経済ファクターにどのような影響を与えるか、ひとわたり見てきました。そこでこれらの関係をちょっと違った観点からまとめておこうと思います。

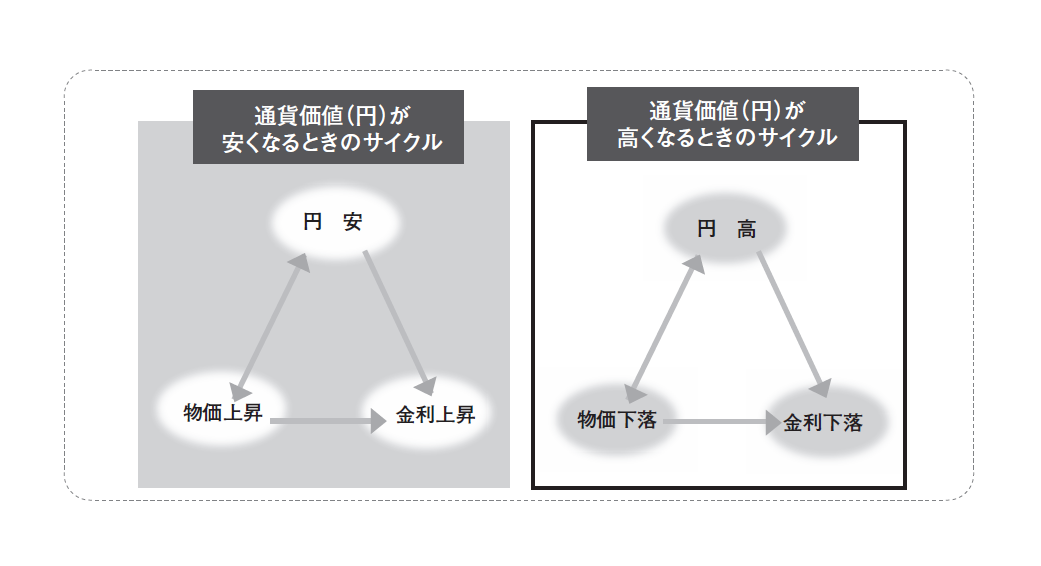

まず物価が上がっているときには「お金の価値は下落」しています。

では、このときには金利はどうなるでしょうか。

これは先に学んでいただいたとおり、金利は上がるのが原則です。

つまり、「お金の価値下落」というキーワードのもとで「物価の上昇」と「金利の上昇」は同時に起こるのが経済原則なのです。

では、このときには為替はどうなるでしょうか。

「国内の物価上昇率が高い時期(インフレ時)」には「円安」になるのが原則です。つまり、このときには為替相場から見ても「円の価値は下落している」のです。

すなわち「物価急上昇」のときには、「国内金利は上がり」、「外国為替市場では円安が進む」ことが多いのです。

これとは逆に、「お金(円)の価値が上がっている時期」にはどのような現象が手を携えて進んでいくかを示したのが図の右側です。

この時期には「物価はあまり上がらず(場合によっては下がり)」「金利も低下し」「為替市場では円高が進む」といった一連の現象が同時に起こりがちなのです。

これがお金の価値が上がっている時期(あるいは減り方が少ない)時期の経済メカニズムの原則なのです。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- 円高と円安を決めるのは何か? 為替相場の仕組みを読み解く

- 1ドル=150円の裏にある真実、外貨を主語にすれば見える世界

- 円安の光と影、誰にとって得で、誰にとって損なのか

- ビッグマックでわかる為替相場の本質

- お金の価値はどう測る? 物価・為替・金利の3つのものさし

- 世界が揺らぐとき、なぜ円は選ばれるのか?

- 為替介入の舞台裏、市場を揺さぶる本当のシグナル