2016年1-3月期は年率1.7%と2四半期ぶりのプラス成長

2016年1-3月期の実質GDP(1次速報値)は、前期比0.4%(前期比年率1.7%)と2四半期ぶりのプラス成長となった。

設備投資(前期比▲1.4%)、住宅投資(前期比▲0.8%)は減少したが、民間消費が10-12月期の大幅減の反動やうるう年による日数増の影響から前期比0.5%の増加となったこと、政府消費が前期比0.7%の高い伸びとなったことなどから、国内需要が前期比0.2%と2四半期ぶりの増加となった。

こうした中、国内需要低迷を背景とした輸入の弱さもあり外需が3四半期連続で成長率の押し上げ要因となったため、実質GDPは潜在成長率を上回る高めの伸びとなった。

ただし、GDP統計では季節調整をかける際にうるう年調整が行われていないため、2016年1-3月期の成長率は日数増によりかさ上げされている可能性がある。当研究所では1-3月期の成長率はうるう年の影響で前期比年率1%程度押し上げられた(民間消費は前期比0.4%程度)と試算しており、この影響を除けば小幅なプラス成長と考えられる。

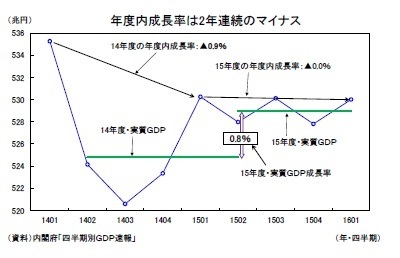

2015年度の実質GDPは0.8%と2年ぶりのプラス成長となったが、四半期毎ベースでは2015年4-6月期からマイナス成長とプラス成長を繰り返し、年度内成長率(2015年1-3月期から2016年1-3月期までの伸び率)は▲0.0%と小幅ながらマイナスとなった。このことは日本経済が2015年度を通して停滞を続けたことを意味している。

◆個人消費の長期低迷の要因を探る

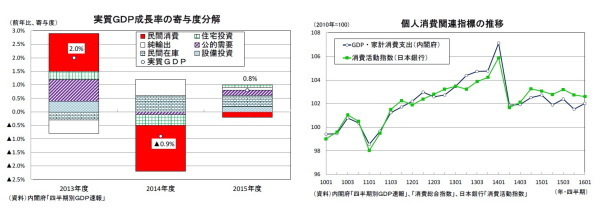

消費税率引き上げ後の日本経済が低迷を続けている主因は個人消費の回復が遅れていることだ。GDP統計の民間消費は消費税率引き上げの影響で2014年度に前年比▲2.9%と急速に落ち込んだ後、2015年度も同▲0.3%の減少となった。

GDP統計の「家計消費支出」と日本銀行が公表を開始した「消費活動指数」で四半期毎の個人消費の動きをみると、足もとの水準は「消費活動指数」のほうが若干高いが、総じてみれば両者ともに横這い圏の推移が続いている。

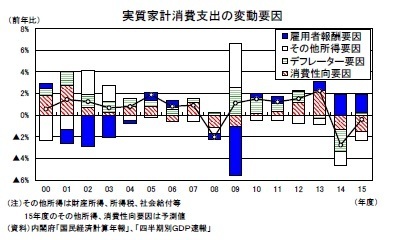

個人消費は消費税率引き上げから2年にわたって低迷を続けているが、実質家計消費支出の変動を要因分解してみると、2014年度と2015年度ではその要因が変化してきていることが分かる。

2014年度は消費性向の低下とデフレーターの上昇が実質家計消費を大きく押し下げたが、これは消費税率引き上げに備えた駆け込み需要の反動(消費性向要因)と税率引き上げに伴う物価上昇(デフレーター要因)が実質家計消費支出の減少に大きく寄与したことを意味している。

2015年度に入ると反動の影響は和らぎ、物価上昇率もが低下したため実質所得目減りの悪影響もなくなった。それにもかかわらず消費の低迷が続いたのは消費性向が大きく落ち込んだためである。

消費性向は2014年度に駆け込み需要の反動で通常よりも低下していたため、2015年度は反動減の剥落から上昇すると考えられていた。しかし、実際には2015年度の消費性向は2014年度からさらに低下した模様である(*1)。この原因としては消費者の節約志向の高まりに加えて、天候不順、2015年度末にかけての株価下落の影響などが挙げられる。

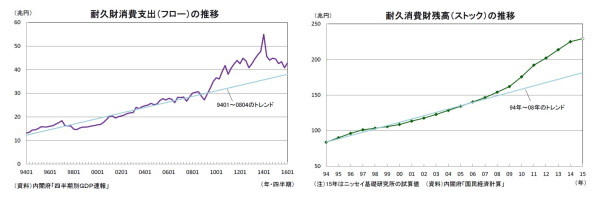

また、リーマン・ショック後にエコカー補助金、家電エコポイント制度などの需要喚起策、地上アナログ放送終了(地デジ対応テレビの買い替え需要急増)、Windows XPのサポート終了など、耐久消費財の購入前倒しを促進する事象が相次いで発生したため、耐久消費財で大規模なストック調整が発生していることも消費低迷が長期化する一因になっている。

実際、耐久財の消費支出の動向をみると、2009年頃からそれまでのトレンドから大きく上方に乖離し、これに伴い耐久財残高(ストック)もトレンドから大きく上振れしていることが分かる。

フローベースの耐久財消費は消費税率引き上げをきっかけとして急速に落ち込み、足もとの水準は概ね2008年までのトレンドに近いところまで低下した。しかし、ストックベースではトレンドを大きく上回っており、耐久消費財のストック調整圧力が依然として残っていることを示唆している。

さらに、マクロ経済スライドの導入、年金額の特例水準の解消などによって社会給付が抑制される一方、年金保険料率の段階的な引き上げによって社会負担が増加していることによって家計の可処分所得が下押しされていることも消費抑制の一因となっている可能性が高い。

2010年度以降、家計の可処分所得の伸びは税、社会負担の増加などから雇用者報酬の伸びを下回っている。GDP統計の速報段階で判明する雇用者報酬の好調さに比べて、税、社会保障負担なども含めた家計の所得環境が厳しいことも消費の抑制につながっていると考えられる。

--------------------------

(*1)GDP統計では速報段階では消費性向を計算するのに必要な系列のうち、家計消費支出、雇用者報酬以外は公表されないため、2015年度の消費性向は所得・富等に課される税、財産所得、社会給付、負担などを当研究所で予測した上で試算した。

--------------------------

◆円高による企業収益、物価への影響

2016年に入ってから、世界経済の減速懸念、米国の利上げに対する慎重姿勢の高まりなどから円高ドル安が大きく進行した。2015年末には120円程度だったドル円レートは2016年1-3月期に115円程度となった後、4月以降は概ね110円割れの水準で推移している。

アベノミクス始動後の企業収益の改善と物価上昇を支えてきた円安による押し上げがなくなることで、企業収益、物価のトレンドは大きく変わる可能性がある。

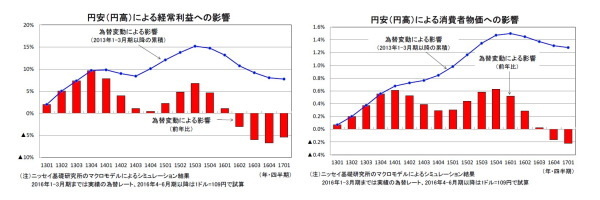

当研究所のマクロモデルを用いて2016年1-3月期までの実績値、4-6月期以降は足もとのドル円レート(1ドル=109円)が続いた場合の為替変動による経常利益、消費者物価への影響を試算する(*2)と、円安による経常利益の押し上げ幅は2015年7-9月期がピークとなっており、その後押し上げ幅が縮小していく。

一方、消費者物価は2016年1-3月期まで押し上げ幅が拡大し、2016年4-6月期からその効果が減衰していく。さらに、各四半期の押し上げ幅を前年同期と比べることにより為替レートの変動による前年比ベースの影響を計算すると、経常利益は2016年4-6月期、消費者物価は2016年10-12月期にマイナスに転じるという結果となった。

特に、経常利益は2016年7-9月期以降、前年比で▲5%を超えるマイナスとなっており、現状の円高水準が続いた場合、2016年度に増益を確保することがかなり困難となることを示唆している。

また、当研究所では2016年3月に前年比▲0.3%と5ヵ月ぶりに下落に転じた消費者物価(生鮮食品を除く総合)は当面マイナス圏で推移するが、原油価格が持ち直しを続けること、米国の利上げ再開などを背景に夏場までに円安基調に戻ることを前提に2016年末頃にプラスに転化すると予想している。

しかし、現状程度の為替水準が続いた場合、2%の物価目標はおろか2016年度末までにプラスに転じることも難しくなりそうだ。

--------------------------

(*2)先行きの経常利益、消費者物価は過去の為替レート変動の影響も受けると考えられるため、2013年1-3月期以降の累積的な影響を積み上げることによって四半期毎の押し上げ幅を計算した。

--------------------------