はじめに

日本の株式市場では、低PBR銘柄への投資は高PBR銘柄へ投資するよりも高い収益が得られる傾向があります(本稿ではこの傾向を「PBR効果」と呼びます)。アベノミクス相場が始まった2012年以降、なかなかPBR効果が見られていませんでしたが、昨年(2016年)は久々にPBR効果が顕著に見られました。

そこで本稿では、「なぜPBR効果が昨年見られたのか」を資本コストから検証すると共に、今後のPBR効果の動向について考えたいと思います。

久々に見られたPBR効果

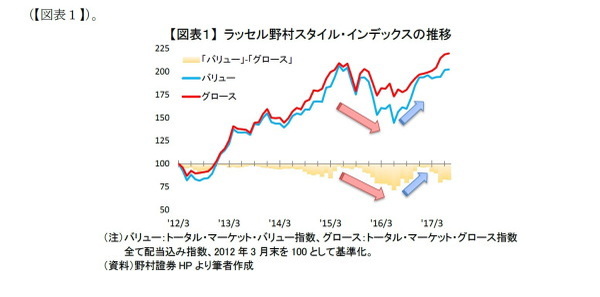

ラッセル野村スタイル・インデックスの推移から最近のPBR効果の動向から確認したいと思います(【図表1】)。

2012年4月以降、「バリュー」-「グロース」が常にマイナス圏で推移しており、グロース指数のパフォーマンスが優位な状況が続いていたことが分かります(棒グラフ)。特に、2015年後半から2016年前半にかけてはバリュー指数の下落が大きく、グロース指数との差が広がりました。そのため、リターン差が2016年6月末には累積で30%目前まで広がりました。

一転して2016年後半はバリュー指数が大きく上昇し、一時は30%近くまで開いた差がほとんど解消しました。ラッセル野村スタイル・インデックスの推移から、2016年の特に後半にかけては久々にPBR効果が見られたことが確認できます。

リターン差の寄与分析

PBR効果を考察するため、本稿では資本コストを用いて株式のリターンについてみていきます。

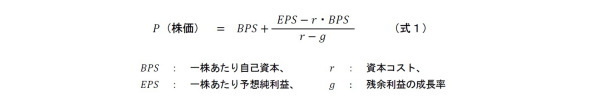

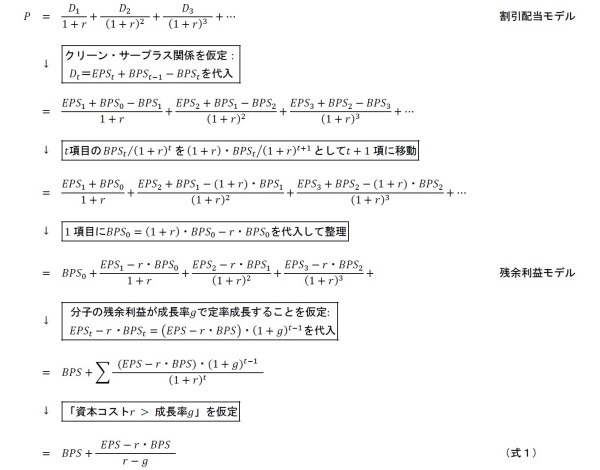

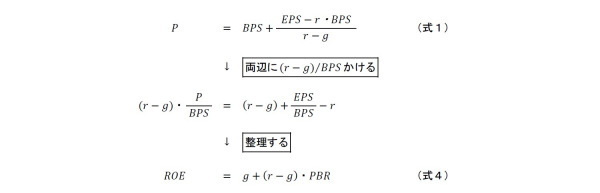

まず、株価は一定の条件を仮定すると、BPS(一株あたり自己資本)、EPS(一株あたり予想純利益)、(株主)資本コスト、残余利益の成長率で以下のように表せます。

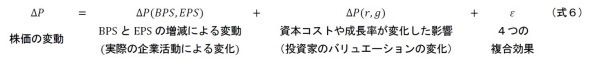

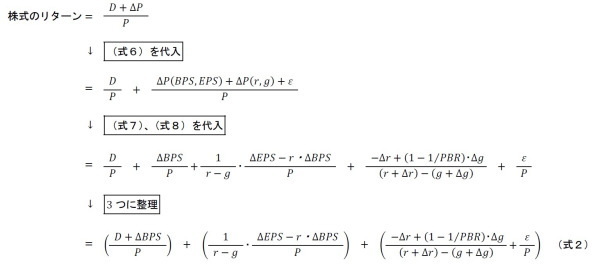

(式1)から、株式のリターンは配当と4つの変化、さらにその複合効果で以下のように表すことができます。なお、詳しい導出過程は最後の詳細をご覧ください。

上式の右辺第一項は、分子の配当とBPSの変動の和は実際に当期に稼いだ利益(厳密には包括利益)とみなせるため、「①当期の業績が寄与した部分」といえます。好業績なほどリターンは大きくなり、逆に赤字で自己資本を毀損した場合はマイナスになります。

次に右辺第二項は、分子が当期から翌期にかけて予想残余利益がどれくらい増減したかを表しており、「②残余利益の成長が寄与した部分」といえます。予想残余利益が成長(拡大)すればするほどリターンは大きくなります。また、資本コストと残余利益の成長率の差が小さいほど、株価は大きく上昇し、リターンも大きくなります。

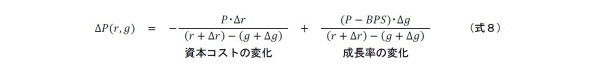

最後の第三項は、主に資本コストや成長率の変化ですので、「③バリュエーション(株価価値評価)変化が寄与した部分」といえます。複合効果を無視すると、資本コストが上昇(低下)したらマイナス(プラス)になります。また成長率については、残余利益がプラスでPBRが1倍を超えている場合は成長率が上昇(低下)したらプラス(マイナス)になります。逆に、残余利益がマイナスでPBRが1倍割れしている場合は、成長率が上昇(低下)したらマイナス(プラス)になります。また、「②成長の寄与」と同様に資本コストと成長率の差が小さいほど、株価やリターンへの寄与は大きくなります。なお、株価に織り込まれている資本コストや成長率は連動して動くため、まとめてバリュエーション要因として分析します。

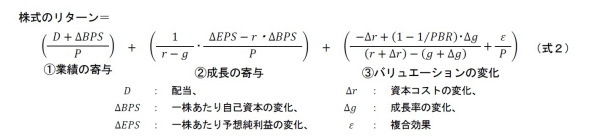

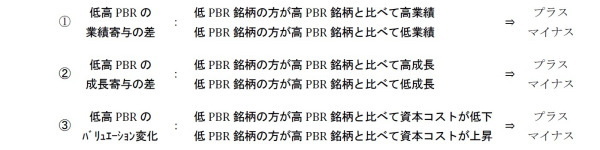

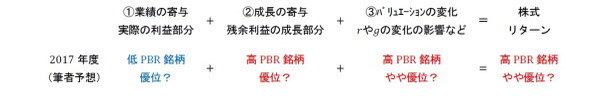

低PBR銘柄のリターンと高PBR銘柄のリターンの差につても、(式2)を用いると3つの差に分けることができます。(式3)の低PBR銘柄と高PBR銘柄の「①業績寄与の差」、「②成長寄与の差」、「③バリュエーションの変化(の差)」です。

厳密ではありませんが、3つの差は以下のようなイメージになります。

この3つを実際に計測して、PBR効果発生の要因を探りたいと思います。

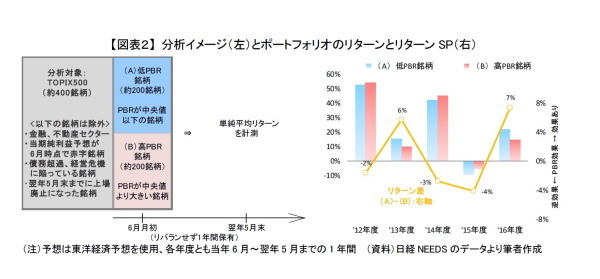

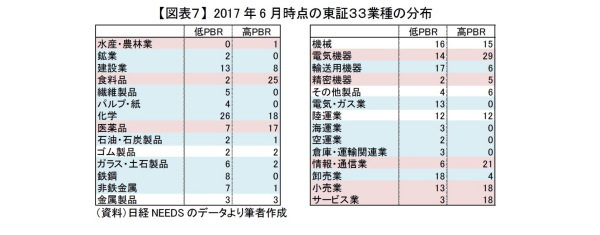

2つのポートフォリオを作成

実際に計測する上で、大型株に限定するため分析対象をTOPIX500採用銘柄とします。さらに、資本コストを推計する必要があるため、資本コストの推計が難しい銘柄は除外します。具体的には、TOPIX500採用銘柄でも金融・不動産セクター(東証33業種で「銀行」、「証券、商品先物取引」、「保険」、「その他金融」、「不動産」)、当期純利益が赤字予想の銘柄、債務超過や経営危機に陥っていた企業(1)は除外します(詳細は【図表2】左、分析対象)。また、資本コストの推計で当期の予想純利益を用いるため、計測期間は3月決算企業の当期予想が出揃う6月からにします(以後、本稿では年度を通常から2カ月ずらした当年6月から翌年5月までの1年間として進めていきます)。

また、毎年6月時点で分析対象銘柄のPBRの中央値以下の銘柄を低PBR銘柄、中央値よりも大きい銘柄を高PBR銘柄として見ていきます(【図表2】左)。まず、低PBR銘柄、高PBR銘柄ごとに6月から翌年5月まで1年間のパフォーマンス(単純平均リターン)を計測します。実際に2012年度から年度ごとの低PBR銘柄と高PBR銘柄のリターン(棒グラフ)とリターンの差(線グラフ)を確認しましょう(【図表2】右)。

2016年度はリターン差が7%となっており、PBR効果が顕著に現れていたことが分かります。2013年度もリターン差が6%であり、当分析ではPBR効果が確認できました。なお、2013年度は【図表1】で見てきたラッセル野村スタイル・インデックスのような金融セクターが含まれる場合だと、PBR効果はありませんでした。2013年度は金融セクターが低PBR銘柄のパフォーマンスを押し下げたため、本分析と異なる傾向になったと考えられます。

その一方で2015年度はリターン差が▲4%であり、逆効果でした。2012年度、2014年度もリターン差はマイナスでした。ただ、この2年は低PBR銘柄、高PBR銘柄とも40%以上上昇していることを踏まえると、実質的にリターンの差はほとんどなかったといえます。差はマイナスでしたが逆効果というよりも、PBR効果がなかった年といえるでしょう。

----------------------------------------

(1)具体的には9501:東京電力HD(2012~2014年度)、6753:シャープ(2014~2016年度)、6502:東芝(2015年度~)、7211:三菱自動車(2016年度)は6月時点で当期予想利益が黒字でも除外しました。

----------------------------------------

資本コストと成長率の推計

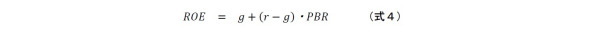

次に、低PBR銘柄、高PBR銘柄ごとに株価に織り込まれている資本コストと残余利益の成長率を(式1)を変形したROEとPBRの関係式から推計します(詳しくは最後の詳細をご覧ください)。

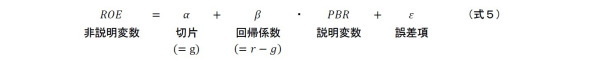

各6月時点で(式5)のように今期予想ROE(東洋経済予想純利益を使用)を非説明変数、PBRを説明変数としたクロスセクションの回帰分析を低PBR銘柄と高PBR銘柄それぞれで行います。

なおサンプルに異常値がある場合には、回帰分析の結果は異常値の影響を大きく受けます。そのため、回帰分析前に異常値処理を行います。異常値処理として、今期予想ROE、PBR共に「平均値±3・標準偏差」から外れる銘柄は回帰分析のサンプルから外します。

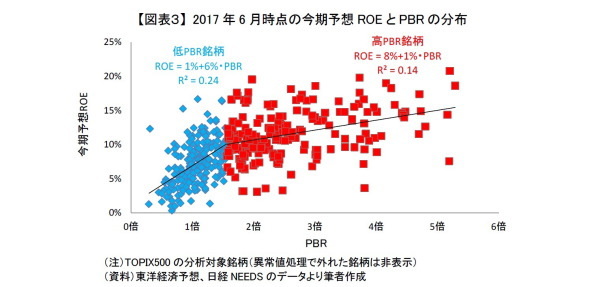

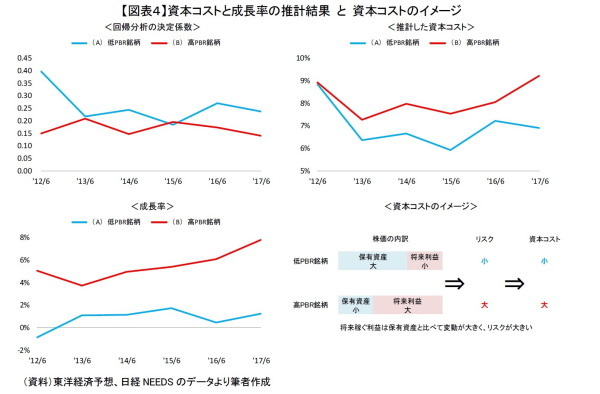

直近の2017年6月時点の今期予想ROEとPBRの分布を見たものが【図表3】です。低PBR銘柄、高PBR銘柄ともPBRが高いほどROEが高い傾向があることが分かります。さらに、2017年6月時点と同様に各6月時点で回帰分析をした結果が【図表4】です。

資本コストの推移を見ると、2012年6月を除いて高PBR銘柄の資本コストが低PBR銘柄と比べて高くなっていました(【図表4】右上)。高PBR銘柄の株価に占める将来の収益の現在価値の割合が低PBR銘柄と比べて大きいためだと思います。将来の収益は保有資産と比べて不確実でリスクが高く、高PBR銘柄は低PBR銘柄と比べてリスクが高いと考えられます。リスクが高い分、高PBR銘柄の資本コストは低PBR銘柄と比べて高くなっているのではないでしょうか。(【図表4】右下)。そのため、資本コストの差が小さかった2012年6月や2016年6月は、低PBR銘柄に(資本コストからみて)割安感があったといえるでしょう。

成長率については、全ての時点で高PBR銘柄が低PBR銘柄と比べて高くなっていました(【図表4】左下)。PBRが高い銘柄ほど、投資家は高成長を株価に織り込んでいることが分かります。

2016年度はバリュエーション変化が大きく寄与

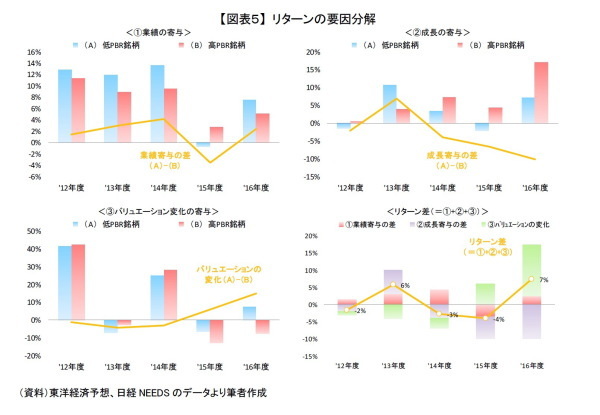

前章で推計した資本コストと成長率を用いて、寄与分析した結果が【図表5】です。結果を詳しく見ていきましょう。

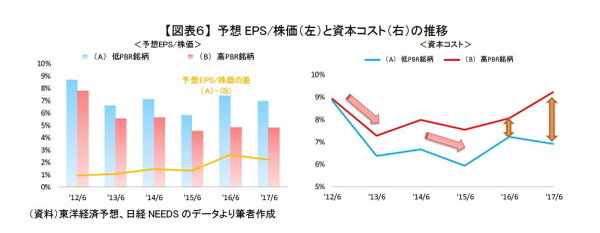

まず、「①業績の寄与」の推移をみると2015年度を除いて、低PBR銘柄の方が高PBR銘柄に比べて大きくなっていました(【図表5】左上)。これは各6月時点で予想EPS/株価が低PBR銘柄の方が大きくなっており(【図表6】左)、実際の業績着地が予想から大きく乖離しなければ、低PBR銘柄の業績寄与が相対的に大きくなるためです。2015年度以外は業績が概ね予想通りの着地になったため、業績面はPBR効果にプラスに働いていたといえます。

その一方で2015年度は、高PBR銘柄では業績の寄与がプラスだったのに対して、低PBR銘柄ではマイナスだったため、PBR効果にマイナスに働いていました。2015年度は資源価格の急落し、資源関連銘柄(原油関連、商社)が赤字に転落しました。その影響などによって特に低PBR銘柄の業績が期初予想から大きく外れ、低迷したためです。低PBR銘柄の業績低迷は、2015年度にPBR効果が逆効果になった理由の一つといえるでしょう(【図表5】右下)。

次に「②成長の寄与」の推移をみると、高PBR銘柄では全ての年でプラスでした(【図表5】右上)。高PBR銘柄の残余利益は、一貫して成長(拡大)していたことがわかります。その一方で低PBR銘柄では、2013年度は大きくプラスに寄与していましたが、2012年度と2015年度はマイナスに寄与していました。高PBR銘柄の方が低PBR銘柄よりも高成長であったため、成長面はPBR効果に対してマイナスに働いている年が多かったことが分かります。

最後に「③バリュエーションの変化」については、2014年度までは高PBR銘柄の方が低PBR銘柄に比べて大きくなっていました(【図表5】左下)。その一方で、2015年以降は逆に低PBR銘柄の方が高PBR銘柄に比べて大きくなりました。

2012年度や2014年度のように、資本コストが全体的に低下した年は(【図表6】右)、「③バリュエーションの変化」は高PBR銘柄が大きくなりやすいことが分かります。これは高PBR銘柄の方が低PBR銘柄と比べて資本コストと成長率の差が小さく、株価が資本コストの変化の影響を受けやすいためです。逆に資本コストが全体的に上昇した2015年度は、低PBR銘柄の方がバリュエーションのマイナス寄与が高PBR銘柄と比べて相対的に小さくなっています。

2016年度は低PBR銘柄と高PBR銘柄で「③バリュエーション変化」の符号が異なっていました。低PBR銘柄では資本コストが低下してプラス、その一方で高PBR銘柄では資本コストが上昇してマイナスだったため、低PBR銘柄と高PBR銘柄のバリュエーション変化の差が大きくなりました。2016年度に久々にPBR効果があらわれたのは、「③バリュエーション変化」の差が大きかったことが主な要因であることが分かります(【図表5】右下)。

では、なぜ2016年度に低PBR銘柄と高PBR銘柄のバリュエーションが調整したのでしょうか。まず、2015年度に低迷した低PBR銘柄の業績が、2016年度は再び拡大したことを投資家が好感したことが挙げられます。ただ業績の反転だけでなく、2016年6月時点で低PBR銘柄と高PBR銘柄との資本コストの差が小さく、低PBR銘柄に割安感があったことも大きく関係したと思います(【図表6】右)。つまり、割安感が元々あったところに、期中に業績が反転したため、低PBR銘柄が大きく反発したのではないでしょうか。

今後のPBR効果は?

では、2017年度も2016年度と同様にPBR効果はあらわれるのでしょうか。今後についても考えてみましょう。

まず、業績面や成長面の前提となる企業業績は今のところ堅調に推移しています。想定から大きく外れない限り、「①業績の寄与」については期初時点の「予想EPS/株価」に沿う値になります。2017年6月時点で低PBR銘柄は高PBR銘柄に比べて「予想EPS/株価」が2%ほど高くなっています(【図表6】左)。ゆえに「①業績面」については低PBR銘柄の方が優位になる可能性が高いと思われます。その一方で、「②成長面」は高PBR銘柄の方が資本コストと成長率の差が小さく株価への影響が大きくなるため、残余利益の成長が続く限り高PBR銘柄の優位が続くのではないでしょうか。そのため「①業績面」のプラスと「②成長面」のマイナスが相殺されて、PBR効果は「③バリュエーションの変化」次第になることが予想されます。

では、「③バリュエーションの変化」はどうなるでしょうか。米国など海外では金融引締めに走っているため、2012年度や2014年度のように資本コストの大幅な低下は見込みにくい状況です。その一方で日銀の金融政策によって、資本コストの急激な上昇も見込みにくく、市場全体で見ると資本コストは横ばいで推移する可能性が高いと思います。

また、2016年度のように低PBR銘柄の資本コストだけが下がることを想定しにくい状況です。2016年度に低PBR銘柄は当期業績や残余利益の成長以上に株価が上昇した反動で、足元では高PBR銘柄と低PBR銘柄の資本コストの差が拡大しているためです(【図表6】右)。特に、高PBR銘柄の資本コストはアベノミクスが始まる前の2012年6月まで上昇しており、どちらかというと低PBR銘柄よりも高PBR銘柄の方がバリュエーション調整によって株価が上昇しやすい状況といえるでしょう。

以上から、企業業績の前提が大きく崩れなければPBR効果はあらわれず、どちらかというとやや高PBR銘柄の方が優位になり易いのではないでしょうか。

なお、低PBR銘柄は外需関連企業や資源関連企業が多く、その一方で高PBR銘柄はハイテク関連企業や内需関連企業、更にはディフェンシブ(業績の変動が小さい)企業が多い傾向があります(【図表7】)。低PBR銘柄と高PBR銘柄では業種の構成が大きく異なるため、為替や資源価格といった外部環境の変化に対する業績への影響も異なります。外部環境の変化次第では、低PBR銘柄と高PBR銘柄の企業業績の前提やその優劣が大きく変わる可能性があります。

いずれにせよ今後のPBR効果の動向は外部環境の変化と合わせてみていく必要があるといえるでしょう。

<ご参考>――式の導出

株価は以下のように配当割引モデルを元にいくつかの条件を仮定すると、BPS、EPS、資本コスト、残余利益の成長率で以下のように表すことができます。

次に、(式1)から株価変動について考えていきます。株価変動をまず「BPSと予想EPSの増減で説明できる部分」と投資家が織り込んでいる「資本コストや成長率の変化で説明ができる部分」、更にその2つの「複合効果部分」に分けます。

ここで、(式5)から「BPSと予想EPSの増減で説明できる部分」は

と、同様に「資本コストや成長率の変化で説明できる部分」は

と表すことができます。

以上から株式リターン(トータル・リターン)は、(式2)のように3つに分けることができます。

また、(式4)については(式1)から以下のように求めることができます

前山裕亮(まえやま ゆうすけ)

ニッセイ基礎研究所 金融研究部

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・

消えたPBR効果~足元の復調は続くのか~

・

低PBR株の復活は時期尚早か

・

人気に陰りが見え始めた毎月分配型~2017年7月の投信動向~

・

あなたもESGに帰依しませんか-ついに日本でも本格的な流れが加速している

・

株式市場展望~日本株が上昇基調を取り戻すカギ