2019 年5 月の失業者数は165 万人にまで減少し、失業率も2.4%と低下している。最近は完全雇用である。その割に、賃金・物価の上昇率が伸びにくいとされる。理由は、使い尽くされていない労働力、つまり潜在的労働力人口が多くいるからだ。筆者は、無業者の中の就業希望者862 万人と就業者の中の追加就業希望者424 万人の計1,286 万人の労働力の余力があるとみている。そうした余地を活用するためには、賃上げと就業規則の柔軟化が有効である。

日本は完全雇用

日本経済はすでに失業率が2%台前半(2019 年5 月2.4%)まで下がり、完全雇用状態である。統計上は、失業者数が165 万人も残っているが、この中で非自発的失業(自らが望まないかたちで失業した人、勤め先都合+契約満了・定年)は39 万人と僅かである。失業者とはいってもその多くは、現在の賃金水準では働かない選択をしている自発的失業者(自己都合)である。

本稿は、完全雇用になると、もはや経済政策は目標が達せられたと考えてよいか、という点を問うことをテーマにしている。例えば、成長率を上げて国民生活の向上を目指すとしても、完全雇用下では労働力を使い尽くしているので、もはや労働投入量を増やすかたちの成長はできなくなるとされる。

しかし、完全雇用下と言われる現在でも、供給サイドの改革を中心にして、労働力の効率活用により供給拡大を目指すことはできる。教科書的に言えば、競争を促進させて、より生産性の高い分野に労働力をシフトさせることが成長に寄与するという考え方である。また、競争促進以外にも供給サイドの改革は方法があるだろう。

完全雇用でも賃金・物価は上昇せず

現在、本当に理念的な完全雇用を達成できているかどうかを確認してみたい。もしも、現在が本当の完全雇用であるならば、労働力が使い尽くされた結果、人手不足が起こり、実質成長が頭打ちになると同時に、賃金上昇・物価上昇が起こりやすくなる。例えば、完全雇用下で公共事業を増やすと、供給サイドはボトルネックで拡大しにくく、人件費コストが高騰していくとされる。だから、完全雇用では、インフレ率が高まって、実質成長が停滞しやすくなる。経済政策は、総需要を増やす財政拡張は慎んで、副作用としてのインフレ抑制に配慮するという考え方になる。

ところが、最近の日本は、こうした完全雇用でインフレが進むという図式になっていない。賃金上昇率も物価上昇率も上がってはいるが、1%以下の緩やかなペースに止まっている。日銀が2%目標を掲げてもその達成ができないことは衆知の事実である。完全雇用になっても賃金・物価が上昇しないことは、謎(パズル)とされていて、多くの経済学者・労働経済学者がその課題に取り組んでいる。

なお、この謎が解けないことを前提にインフレが起こらないのならば、まだ財政拡張をしても何も問題はないという人も多く現われてきた。そうした論者の中でも特にトリッキーな経済理論が話題になっている。MMT(現代金融理論)と呼ばれる仮説である。インフレという副作用がなければ、財政赤字拡大には全く弊害もないと割り切る言葉のレトリックのような印象も強い。こうした話題が人口に膾炙するのは、完全雇用でも賃金・物価が上昇しない世界観が人々の目の前で現出しているからだろう。

就業希望者は862 万人

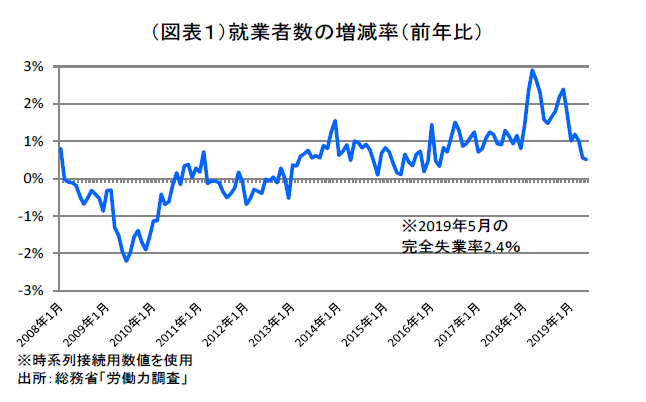

この問題に対する筆者の答のひとつは、完全失業率が下がったことをみて完全雇用だと思っても、実はまだ労働力を使い尽くしていないというものだ。例えば、就業者数は失業率が2%台まで下がっても、前年比1~2%の伸び率を維持している(図表1)。この新しい就業者注1は、失業者以外のどこから来ているのだろうか。

(注1)賃金水準が少しでも上昇すれば自分は就職したいという人が多くいるとき、賃金は上昇しにくくなる。経済学者は、この状態について、「労働供給曲線がフラット化している」、「労働供給の弾性値が高い」と表現する。高齢者や女性がより多く労働参加すると、こうしたフラット化が進むと考えられる。その代わり、高齢者や女性は、少しでも賃金が上がると働き始める人が多く現われるため、他の正社員に比べて継続的に賃金が上昇しにくい傾向が生じる。最低賃金制度が重視される根拠でもある。

その答は、非労働力人口である。ハローワークなどで職探しをせずに、いきなり就業する。これは、職探しが、ネット媒体などを通じて容易になっているという事情がある。

もうひとつ背景にあるのは、非労働力人口(4,476 万人)の中に潜在的な就業希望者が居るという点である。総務省「就業構造基本調査」(2017 年)では、無業者の約19.3%に当たる862 万人が、就業希望者だという。この人数は、2017 年時点の有業者数を13.0%も増やせることを意味している。毎年、人口減少が進んでも、年平均1.5%ペースの就業者増加が約8年間(2025 年頃まで)続けられる計算になる。

この問題を別の角度からみれば、日本経済の成長は未だボトルネックに近づいただけで、完全に労働力の制約に縛られている訳ではないという解釈も成り立つ。潜在的労働力は、ある程度、賃金水準を引き上げれば労働参加してくるだろう。最低賃金の引き上げにはそうした意味もあると筆者はみている。今後の政策目標としては、経済成長のためにこうした潜在的労働力を吸収していくことだと考えられる。

追加就業希望者は424 万人

一度、完全雇用を失業率で測るという習慣的発想を捨てると様々な事柄がクリヤーに見通せるようになる。

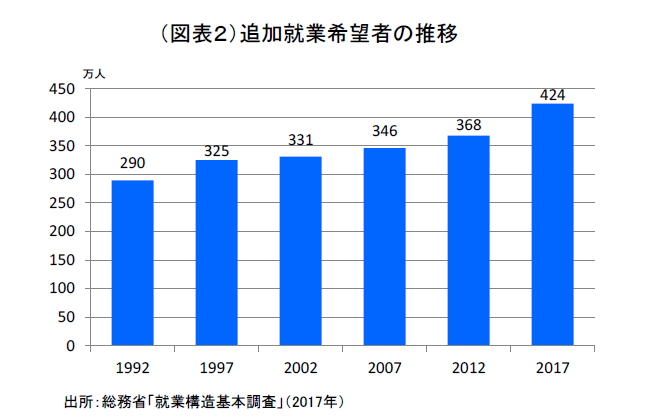

無業者の中の就業希望者862 万人以外にも、潜在的労働力は居る。それは、就業者の中にいる追加就業希望者である。すでに働いているが、「現在就いている仕事を続けながら、他の仕事もしたいと思っている者」がその定義注2である。2017 年は、424 万人にも及ぶ。この人数は、就業構造基本調査では以前よりも膨らんでいる(図表2)。

(注2)総務省「労働力調査」では、「就業構造基本調査」とは異なる定義で追加就業希望者を調べ始めた(2018 年1~3 月から)。そこでは「週35 時間未満の就業時間」であり、「就業時間の追加ができる」という条件を新たに加えた。そのため、2019 年1~3 月の追加就業希望者は190 万人へ大きく減少している。「労働力調査」では、新しい定義の追加就業希望者190 万人に加えて、失業者186 万人(2019 年1~3 月)と非労働力人口の中の潜在労働力人口(働きたいが仕事を探していない人、すぐに働くことができないが、仕事を探している人)41 万人(同)を併せて、「未活用労働」417 万人(同)と区分している(2013年決議のILO 基準)。

最近、副業や兼業が政府主導で容認されている背景には、こうした労働力を追加的に市場に取り込むことで成長の余地を探るという考え方があるのだろう。

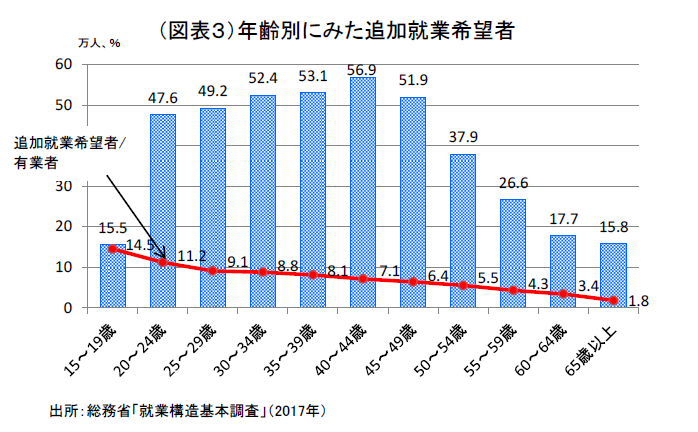

興味深いのは、この追加就業希望者には、若者が多いということだ。年齢別の有業者に占める追加就業希望者の割合は、20~24歳で11.2%、25~29 歳で9.1%と高い(図表3)。人手不足感が強い若者ほど、今、働いている仕事以外にも別に働く場所があってもよいと思っているのだ。おそらく、もっと収入が欲しいという裏返しが、追加就業に表われているのだろう。

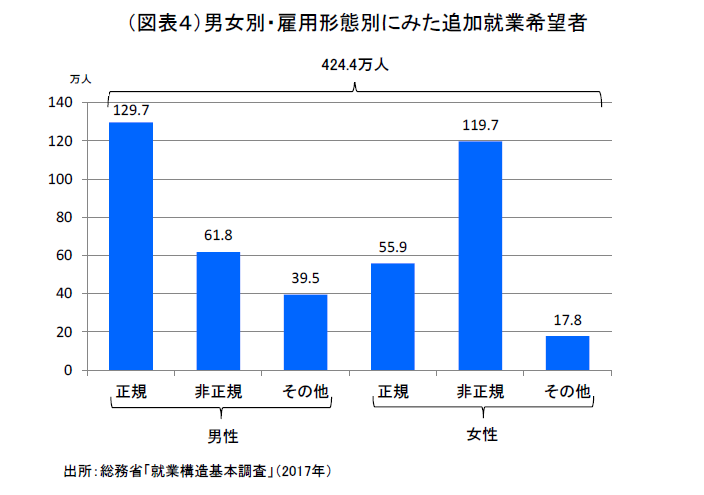

この追加就業希望者は、男女別・雇用形態別に分けてみると、すでに正社員として働く男性で人数が多いこともわかる(図表4)。政府が、兼業・兼職を認めることは、そうした若者のニーズの取り組みを念頭に置いてのことだろう。

政府は、骨太の方針で就職氷河期世代の年長フリーターを正社員に転換することを目指そうとしている。その対象者も、この追加就業希望者と重なっている。非正規労働者では、その8.5%(182 万人)が、追加就業希望者となっている。

この非正規労働者の中にいる追加就業希望者には別の事情を抱える人もいるだろう。これまで「103 万円の壁」や「130 万円の壁」によって敢えて労働時間を絞り込んで働いている人達である。その人数は、就業構造基本調査では559 万人もいる。そのすべてが、税制上の制約によるものとは限らないが、何らかの理由で「就業調整をしている」と答えた人(559 万人)が膨大にいたことは驚きである。

就労制約を弱める柔軟化対策

労働力として参加できる余力は、無業者の就業希望者862 万人と有業者の追加就業希望者424 万人を併せて1,286 万人にもなる。これは就業者数をあと19.1%増やせる計算になる。人手不足が2017 年よりも現在は進んでいるとしても、まだまだ活動できる人数は多いはずだ。今後、この約20%の余力が活用されていく状態が進むと、必ずしも急速ではないだろうが、賃金上昇ペースは上がっていくとみられる。さらなる経済成長を考えるうえでは、人口減少を日本経済の成長制約にしないために、企業の就業規則を柔軟化して、こうした潜在的労働力を企業が取り込むことが大切になってくる。政府が、働き方改革で残業時間を減らしたり、副業・兼業に柔軟になるのは、こうした背景もある。完全雇用の次のテーマは、労働力吸収のための柔軟化、規制・慣習の変革である。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 調査研究本部 経済調査部 首席エコノミスト 熊野 英生