今年の白書は、働き方改革と日本的雇用慣行の見直しというテーマを、人材の多様化という労働市場の変化を材料にして論じているところが目玉になっている。多様化の軸は、(1)男女、(2)正社員・非正社員、(3)シニア、(4)外国人という4つがあり、多様化が進むほど、男性・正社員を前提とした雇用慣行が変化していく。

目玉は人材の多様化

例年8月になると、内閣府から経済財政白書が発表される。今年の白書は、第2章で「労働市場の多様化とその課題」を扱っている部分が目玉になっている。要点を述べると、働き方改革を進めるとき、人材が多様化していき、経済への恩恵が大きくなると説明している。従来、働き方改革を正当化する理論的背景は緻密な説明があまり行われてこなかった。白書はその説明を試みるものとなっている。残業削減などの方針が人材を多様化させる基盤になって、人材が多様化するから経済活動にもプラスが大きいという組み立てである。そうやって働き方改革の正当性を謳っているのが白書の特徴なのだ。

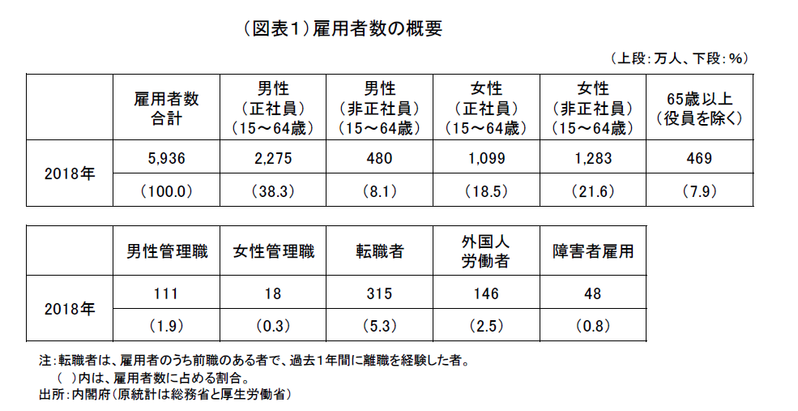

まず、人材多様化の現状については、労働市場の構成比のデータを使って示している(図表1)。多様化と対置されるのは、男性・正社員が主流の労働市場である。昔は女性・労働者といえば、非正社員がほとんどであった。近年の多様化では、(1)男女、(2)正社員・非正社員、(3)シニア、(4)外国人、という4つの軸があって、多様化が進むほどに男性・正社員の割合が低下していく構図になっている。

労働力の多様化は、業種によって様々に異なっている。2015→2018 年にかけて雇用増の人数が多かった医療・福祉では、65 歳以上(男女計)と女性・正社員(15~64 歳)の寄与が大きかった。次に増加数の多い卸小売でも同様である。男性・正社員(15~64 歳)が大きく増えたのは製造業くらいである。

外国人労働者の雇用については、外国人を雇用している事業所の割合が多い業種をみると、農林漁業が約30%と最も高く、次に情報通信業が約15%、製造業が約10%と続いている。外国人の採用は、人手不足に対応するものである。

ただし、白書では明示的に外国人がどんな働き方をしている人達かを詳しく示していない。この外国人労働者の職種は技能実習や入管法上の資格外活動(アルバイト)が多い。2018 年に146 万人とされる外国人労働者の大部分は、高度人材ではない。実際、IT エンジニアなどの高度専門職は全体の1%に満たないとみられる。

2018 年に改正入管法が施行され、5年間で34.5 万人の外国人が増えると決まったのを受けて、白書は前向きに外国人の増加による多様化のメリットを喧伝しようとしているだろう。それを示すために白書では、多様化の効果について、企業アンケートを行ったうえで、業務量拡大に対応するとか、新しい発想が生まれる、専門知識が活用できる、といった回答を紹介している。少し意地悪くみると、人材多様化によって新しい発想が生まれたり、専門知識が活用できるというのは、高度人材が増えるというイメージ先行の回答にみえる。むしろ、回答の中にある業務量拡大に対応(人手不足対応)や、需給に応じた雇用調整という理由の方が説得力を感じさせる。

筆者の理解を示すと、日本は1995 年に生産年齢人口(15~64 歳)がピークアウトして減少に転じたため、男性・正社員を中心とした雇用拡大をもっと多様化した人材の吸収へとシフトさせざるを得なかったとみられる。ともかく、日本企業が能動的か受動的かを区別する意味はなく、今後とも人材が多様化していく流れを受け止めて、その有効活用を真剣に考えていく課題に直面しているのである。

課題としての働き方改革

働き方改革という政策メニューが採用された背景には、企業が人材多様化という課題に向き合っていくときに様々な労働慣行の見直しが必要になってきたからだと理解できる。具体的にみていくと、女性は残業が少ないことや、短時間勤務制度を望む。在宅勤務やサテライトオフィスなど働き方の柔軟性と、ワークライフバランスを重視する。若者は、年功主義によらない評価制度を望む。シニアは、就労し易い環境と教育訓練・学び直しの機会を求めている。外国人労働者を雇用する企業は課題として、労務管理の複雑化やコミュニケーションがとりにくいことを挙げている。いずれも人材の多様化によって、昔の雇用スタイルを能動的に見直していかなければ、人材が活用を発揮して働いてくれないという時代の要請が反映していると思える。

白書では、改革すべき対象となる労働慣行のことを「日本的雇用慣行」と呼んでいる。政府の公式文書が日本的雇用慣行という自分自身の姿に批判的である姿勢は、筆者にとっては驚きである。一般的に、年功序列・終身雇用・企業内労働組合の3つを日本的経営と呼ぶが、白書が対象としている日本的雇用慣行は「同質性・年功を基準とした人事管理」のことを抜き出して呼んでいる。

日本的雇用に関して述べておくと、年功制という仕組みはなく、職能給を年功序列式で運営する体制のことを年功制と呼んでいる。職能給は、資格のランクに応じて課長・部長といった役割を与えるものであり、形式的には能力主義と言われている。しかし、実際は能力差を客観的に示しにくいので、年齢や勤続年数を重視している。その弊害は、3~4年という短期間の勤続年数しかない人はどんなに優秀でも課長・部長に抜擢されることがない点だ。能力主義だけれども、能力最優先でないことが批判の焦点になる。高度人材に属する外国人労働者は、能力最優先でない人事制度の中で、下積み期間が数年間に渡ることに耐えられずに、すぐに転職してしまう。

こうした日本的雇用の側面だけを批判すると、日本の雇用制度はいかにも硬直的に思える。しかし、過去20 年間で、職能給は職務給へと一部シフトして、成果主義と非正規化によって、年功賃金・終身雇用の体制はかなり薄まってきた。筆者の理解では、昔ながらの年功賃金・終身雇用が悪玉というよりは、それを変革すべく導入した諸制度(職務給、成果主義、非基幹職の非正規化)が必ずしもうまくいっていない方が問題だとみている。白書が古い日本的雇用慣行を批判の対象にしているのは、少し時代遅れの議論である。最近の中心課題は、一旦変革のために導入した制度を少しずつリフォームしてうまく定着させていくかに移っている。問題の本質は、産みの苦しみをどう乗り越えるかという点にある。

多様化メリット

白書の論理構成は、(1)多様化の現状、(2)多様化する人材のための雇用見直し(含む働き方改革)、(3)多様化のメリットという3つで成り立っている。

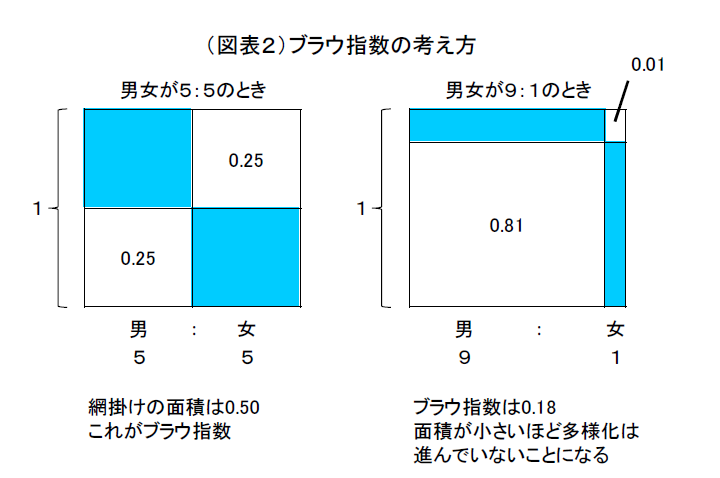

最後の多様化メリットは、上場企業の財務データと、従業員の性別、年齢別、国籍別の多様性を示すブラウ(Blau)指数を使って、多様性の高低による収益率の違いを調べている。ブラウ指数とは、

ブラウ指数(性別)=1-(男性割合2+女性割合2)

で表わされる。

例えば、男女が50%ずつのときは、指数は最大になる(図表2)。1-(0.52+0.52)=0.50 が多様化の最大値である。男性9:女性1のときは、1-(0.92+0.12)=0.18 と小さくなり、多様化が進んでないことを示す。

試算の結果は、年齢・性別・国籍のブラウ指数を使って、「国籍の多様性が高い」企業ほど、売上高経常利益率が高いという結果を導くものだった。「性別の多様性」が高いと少しだけ、利益率は高くなる。「年齢の多様性」が大きいと逆に利益率は低くなっていた。

この結果は、ひとつの理由として、外国人労働者を多く活用する企業ほど人件費が安くなって利益率が上がるということが挙げられるだろう。

さらに、白書では、多様化だけでなく、「多様な人材活用の中長期計画・ビジョンがある企業」、「柔軟な働き方を実施している企業」という要素を入れて、生産性への違いに反映しているかどうかを調べている。結果は、やはり計画・ビジョンがある企業と柔軟な働き方を実施している企業の生産性(2013~2017 年度のTFPの伸び)が有意に高くなっていた。

まとめ

働き方改革とは、企業の人材構成が多様化していくことで、長時間労働を削減し、テレワークなどの柔軟な働き方を認めていく流れを後押しするものである。白書は、一般化しにくい人材の変化を苦労しながら一本化して描くことを試みていた。

こうした多様化は、日本の労働市場が、1995 年以降に生産年齢人口がピークアウトする中で雇用拡大を女性・シニア・外国人の吸収で補ってきた結果である。働き方改革や雇用慣行の見直しは、それに追従して進めざるを得なくなった課題と言える。

多様化の中で、外国人の多様化が企業の利益率にプラスの作用をもたらす。雇用慣行の見直しは、企業にとっても産みの苦しみにも見えるが、計画・ビジョンや柔軟な働き方を進める企業に恩恵が大きいという結果が本当に正しいとすれば、救いがある。長い目でみて、どうしてもやらざるを得なくなった雇用改革を、その道を進めばプラスがあると伝えることが白書のメッセージとも言える。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 調査研究本部 経済調査部 首席エコノミスト 熊野 英生