要旨

- 今年後半以降の原油先物価格が平均70ドル/バレル程度に落ち着くと仮定すれば、今年度後半から1年間の家計負担額は+2.3万円程度にとどまる。しかし今年後半の原油価格が平均80もしくは90ドル程度で推移すれば、2021年後半から1年間の家計負担をそれぞれ+2.8万円、+3.3万円も増加させる計算。足元の原油高が持続すれば、家計に無視できない悪影響を及ぼす。

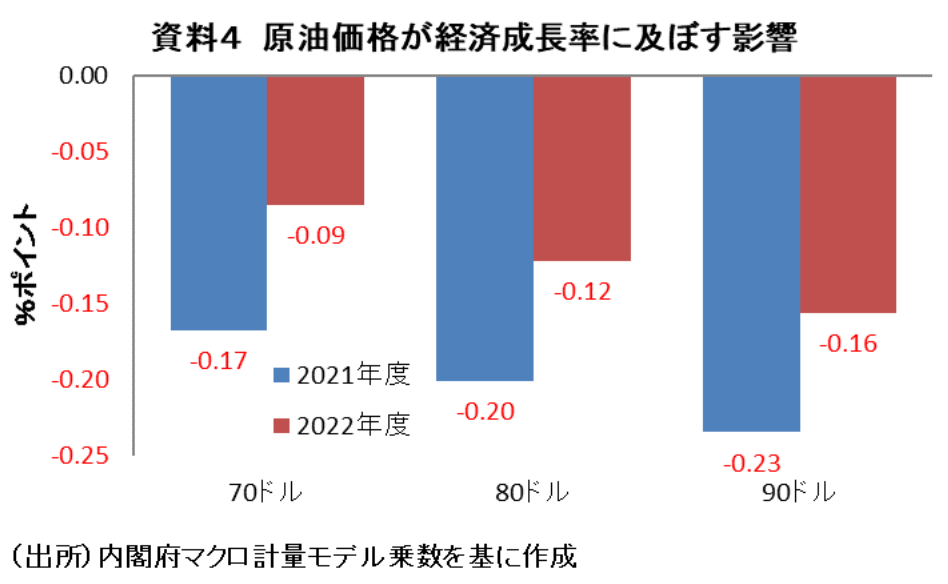

- 今年度後半以降の原油先物価格が平均70ドル/バレル程度に落ち着くと仮定すれば、今年度の経済成長率を▲0.17%pt程度押し下げるにとどまる。しかし今年度の原油価格が平均80もしくは90ドル程度となれば、今年の経済成長率をそれぞれ▲0.20%ポイント、▲0.23%ポイントも押し下げることになる。足元の原油高が持続すれば、マクロ経済的に見ても無視できない悪影響を及ぼす。

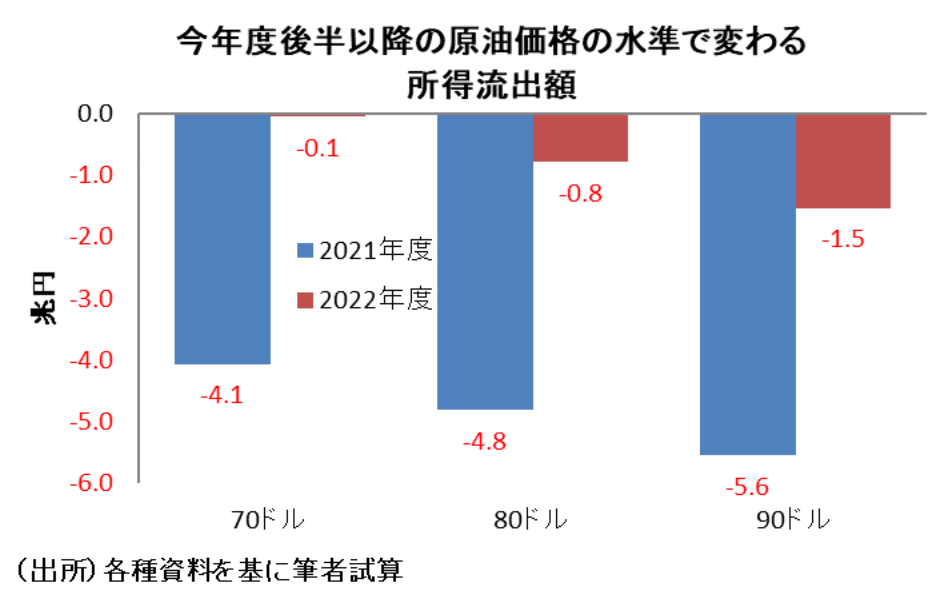

- 足元の原油価格と過去の交易利得(損失)との関係から、今年度後半以降の原油先物価格が平均70ドル/バレル程度に落ち着くと仮定すれば、今年度は▲4.1兆円程度の所得の海外流出にとどまる。しかし、今年度後半以降の原油価格が平均80もしくは90ドル/バレル程度となると、今年はそれぞれ▲4.8兆円、▲5.6兆円もの所得の海外流出が生じることになる。これは、原油価格が足元の80ドル/バレル台の水準で推移すれば、消費税率+1.7%ポイント引き上げと同程度の負担増が生じることを意味する。

- 資源価格が上昇すれば、資源の海外依存度が高い日本経済が資源価格上昇の悪影響を相対的に受けやすく、日本経済は構造的に苦境に立たされやすい環境にある。特に足元の個人消費に関しては、行動制限が緩和される一方で、厳しい雇用・所得環境や相次ぐ値上げの影響等により消費者心理の改善は限定的となっている。今後の個人消費の動向を見通す上では、原油価格の高騰を通じた負担増が遅れて顕在化してくることにも注意が必要であろう。

はじめに

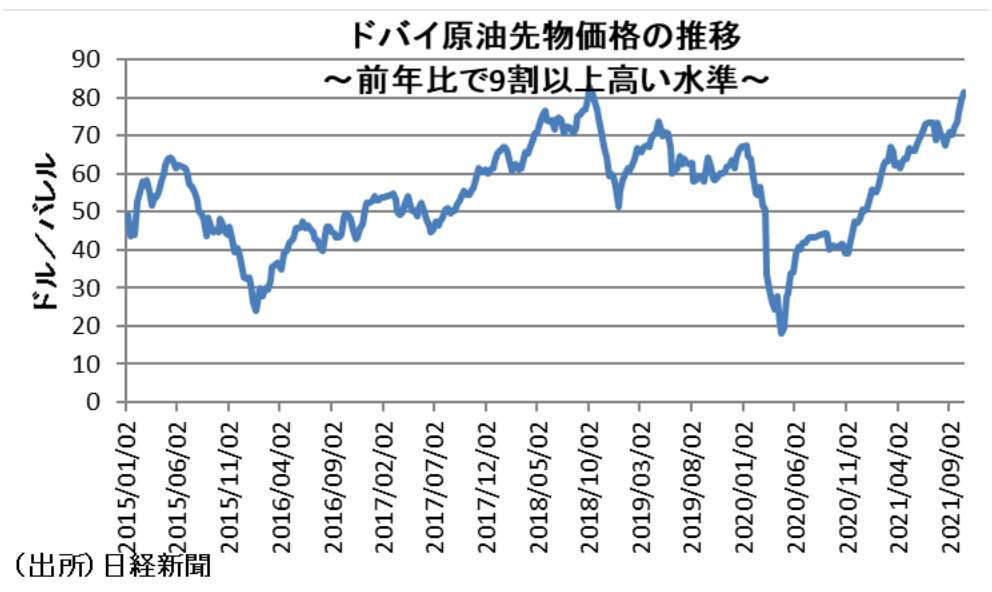

原油価格が高騰している。ドバイ原油はこのところ1バレル=80ドル台で推移しており、前年比で9割以上上昇している。このため、既に経済活動に影響が及んでいる(資料1)。

原油価格が上昇すれば、企業の投入コストが上昇し、その一部が産出価格に転嫁されるため、変動費の増分が売上高の増分に対して大きいほど利益に対する悪影響が大きくなる。また、価格上昇が最終製品やサービスまで転嫁されれば、家計にとっても消費者物価の上昇を通じて実質購買力の低下をもたらす。そうすると、企業収益の売り上げ面へも悪影響が及び、個人消費や設備投資を通じて経済成長率にも悪影響を及ぼす可能性がある。

2021年後半以降の家計負担増は80ドル/バレル推移で+2.8万円/年

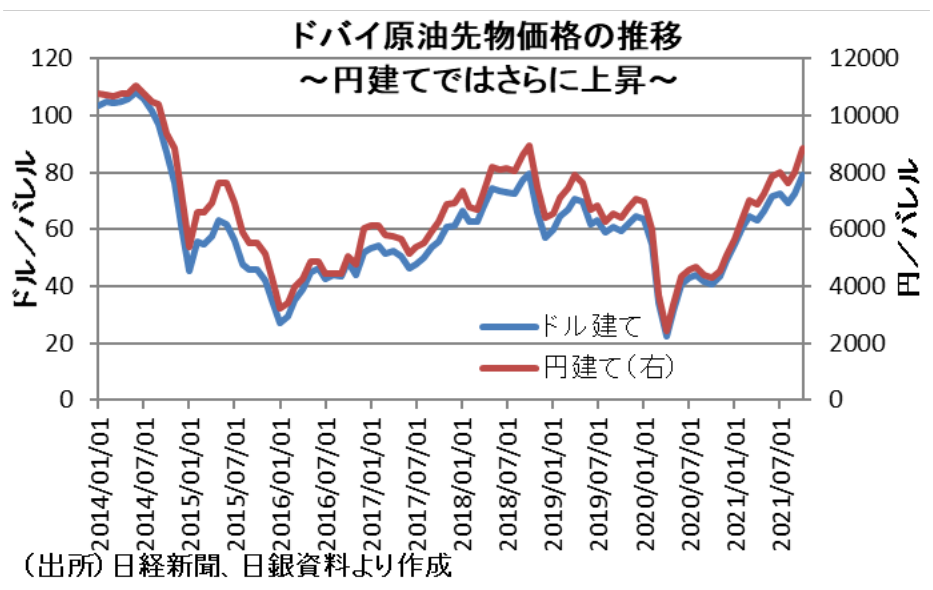

続いて、ドル建ての原油先物価格を月平均でみると、ドバイ原油先物は今年10月に前年比+83.7%上昇している。一方、円も対ドルで前年比+4.8%減価(円安)していることもあり、円建てドバイ原油先物価格は今年10月時点で前年比+92.4%も上昇している。

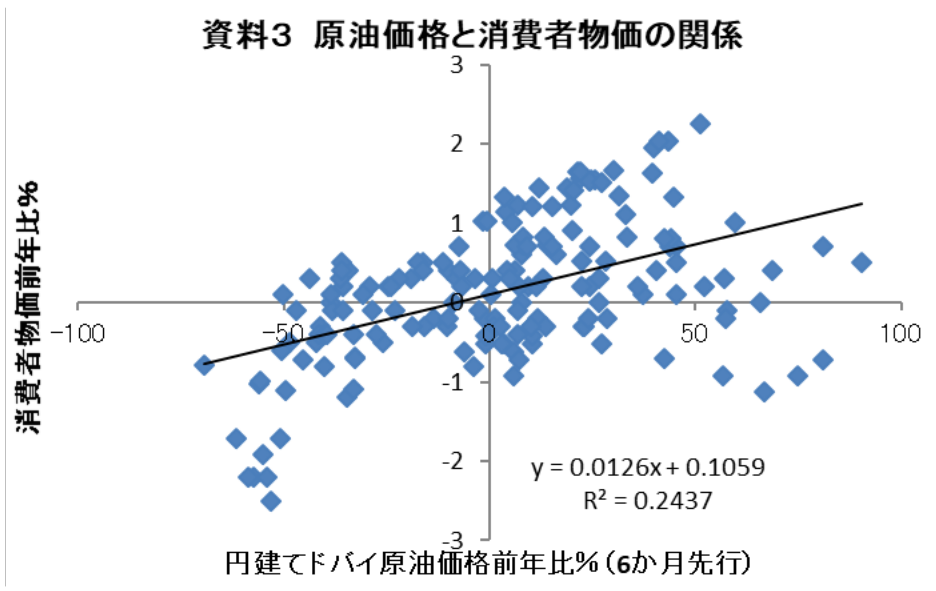

そこで、家計への影響を見てみよう。原油価格が上昇すると、タイムラグを伴って消費者物価へ押し上げ圧力が強まることがわかる。事実、2006年1月以降の原油価格と消費者物価の相関関係を調べると、円建てドバイ原油価格の+1%上昇は6か月後の消費者物価を約0.0126%押し上げる関係がある(資料3)。

より現実的な家計への影響について、昨年度の原油先物価格が平均44.7ドル/バレルだったことを基に今年度平均の原油価格の水準を場合分けして試算すれば、今年度後半以降の原油先物価格が平均70ドル/バレル程度に落ち着いた場合には前年比+55.6%となる。しかし、今年後半の原油先物価格が平均80ドル/バレルもしくは90ドル/バレル程度で推移したとすれば、前年比でそれぞれ+66.8%、+78.0%になる。

従って、ドル円レートが不変と仮定すれば、2021年度後半から来年度前半にかけての消費者物価を70ドル/バレルで+0.70%、80ドル/バレルで+0.84%、90ドル/バレルで+0.98%程度押し上げる圧力となり、家計に負担が及ぶことになる。

そこで、具体的な家計への負担額として2020年度における二人以上世帯の年平均支出額約331.4万円(総務省「家計調査」)を基にすれば、2021年度後半から1年間の家計負担を70ドル/バレルで+2.3万円、80ドル/バレルで+2.8万円、90ドルバレル+3.3万円程度増加させる計算になる。

経済成長率を押し下げる原油高

続いて、より現実的な経済全体への影響について、内閣府「短期日本経済マクロ計量モデル(2018年版)」の乗数を用いて試算すれば、今年度後半以降の原油先物価格が70ドル/バレル程度までに低下すれば、今年度と来年度の経済成長率をそれぞれ▲0.17%pt、▲0.09%pt程度押し下げるにとどまる。しかし、今後の原油先物価格が80ドル/バレルもしくは90ドル/バレル程度で推移したとすれば、今年度と来年度の経済成長率をそれぞれ▲0.20%pt、▲0.12%pt、▲0.23%pt、▲0.16%pt程度も押し下げることになる。このように、原油価格の上昇はマクロ経済的に見ても、無視できない悪影響を及ぼす可能性がある(資料4)。

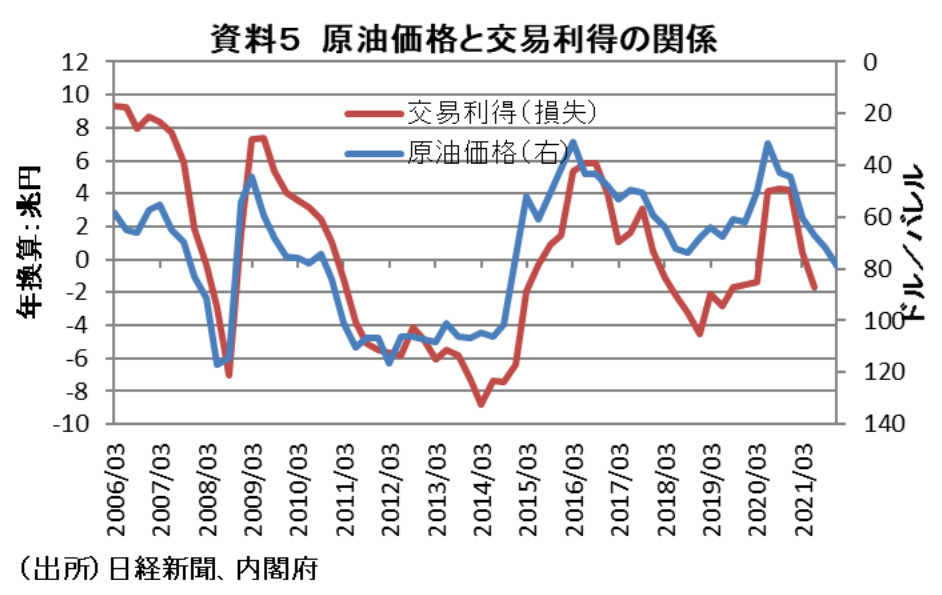

また、原油価格と我が国の交易利得(損失)には強い相関がある(資料5)。交易利得(損失)とは、一国の財貨と他国の財貨との数量的交換比率である交易条件が変化することによって生じる貿易の利得もしくは損失のことであり、輸出入価格の変化によって生じる国内と海外における所得の流出入の損失を示す

そして、この関係に基づけば、原油先物価格が10ドル/バレル上がると年換算で1.5兆円の所得の国外流出が生じることになる。そこで、この関係から今年度後半以降の原油先物価格が70ドル/バレル程度で落ち着くと仮定すれば、今年度の所得は▲4.1兆円の海外流出にとどまる。しかし、今後の原油価格が平均80もしくは90ドル程度で推移すると、今年はそれぞれ▲4.8兆円、▲5.1兆円も所得の海外流出が生じることになる(資料6)。これは、原油価格が足元の80ドル/バレル台の水準で推移すれば、今年度は消費税率+1.7%ポイント引き上げ程度の負担増が生じることを意味する。

行動制限緩和の恩恵を原油高が抑制する可能性

経済のグローバル化や市場の寡占化が進展して以降、物価がこれまでと比較して世界の需給条件を反映した水準で決まりやすくなっている。特に、新興諸国が経済成長率を高めた2003年頃から、経済のグローバル化が実体・金融両面を通じて商品市況の大きな変動要因として作用している。このため、今回もコロナショックから世界経済が持ち直していることで、世界の商品市況は高騰が続いている。特に今後は、経済規模の多くを占める北半球が冬を迎えることにより暖房需要が拡大すれば、世界の原油需要は更に拡大する可能性もある。従って、今後もしばらくは原油先物価格が高水準で推移し、産油国の石油生産調整次第では中長期的に見ても原油価格が高止まる可能性がある。

これは、日本のように原油をはじめとした資源の多くを海外に依存する国々とって所得が資源国へ流出しやすい環境になることを意味する。特に人口減少等により国内市場の拡大が望みにくい我が国では、内需主導の景気回復は困難であり、所得の大幅な拡大も困難な状況が続く可能性が高い。従って、資源の海外依存度が高い日本経済が資源価格上昇の悪影響を相対的に受けやすく、日本経済は構造的に苦境に立たされやすい環境にあるといえよう。

特に足元の個人消費に関しては、行動制限が緩和される一方で、厳しい雇用・所得環境や相次ぐ値上げの影響等により消費者心理の改善は限定的となっている。したがって、今後の個人消費の動向を見通す上では、原油価格の高騰といった負担増がタイムラグを伴って顕在化してくることには注意が必要であろう。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 調査研究本部 経済調査部 首席エコノミスト 永濱 利廣