本記事は、今野 裕之氏の著書『ボケたくなければ「寝る前3時間は食べない」から始めよう』(世界文化社)の中から一部を抜粋・編集しています。

40~60代の多くは睡眠不足

眠りの時間がとれない人こそ、寝る前3時間の対策を

よく眠れた朝は気分もすっきり、胃腸の調子がよくて朝ごはんがおいしい。頭もクリアで、ちょっと面倒なことにでも前向きに取り組む気になれる。

いい睡眠はこんな効果をもたらしてくれますが、そんな朝はめったにないという方も多いかもしれません。

「毎日、わりとよく寝ているほうですが」という方も、普段どれぐらい睡眠時間をとれているか、一度確認してみましょう。

もともと、OECD(経済協力開発機構)の調査などでも、日本人は世界の中でも睡眠時間が短い傾向が知られています。

「寝る間も惜しんで取り組む」という言い回しもあるほどで、仕事や勉強、趣味などのために睡眠時間を減らすことがむしろ称賛される風潮が、関係するのかもしれません。

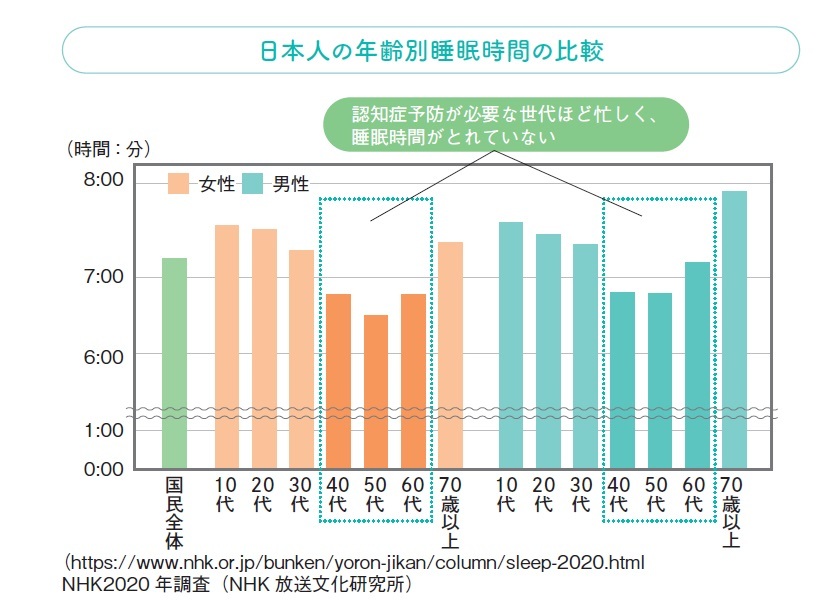

直近で2021年の調査では、日本人の平均睡眠時間は、女性7.25時間、男性7.46時間となっています。ただしこれを年代別に見ると、男女とも40代、50代では平均6時間台の睡眠しかとれていません。

■なぜ忙しい世代こそ眠れないのか

たった1日でも寝不足になると、次の日に頭がぼーっとして大切なことを忘れてしまったり、メンタルが安定せずに落ち着いた受け答えができなかったりするものです。

ある調査では、6時間睡眠を14日間続けると、2日間徹夜したのと同じぐらいの認知機能になるという報告があります(*1)。

*1:Dongen, H. P. A. V., Maislin, G., Mullington, J. M. & Dinges, D. F. The Cumulative Cost of Additional Wakefulness: Dose-Response Effects on Neurobehavioral Functions and Sleep Physiology From Chronic Sleep Restriction and Total Sleep Deprivation. Sleep 26, 117–126(2003).

20代頃までは何もしなくてもぐっすり寝られる人が多いのですが、中高年になると睡眠のリズムが乱れやすくなり、ちょっとした環境の変化やストレスでも睡眠が浅く、時間も短くなりがちです。

これには、加齢に伴ってメラトニンという睡眠ホルモンの分泌量が減ってくることが関係します。生活環境では、仕事や家事、育児などの忙しさがあり、ストレスが多くのしかかる年齢。女性の場合、月経前後の女性ホルモンのゆらぎや更年期からの女性ホルモン減少などの影響も受けます。

私が気になるのは、睡眠時間が十分とれない人ほど、食事習慣について話を聞いていくと夕食の時間が遅く、寝る直前に食事をせざるを得ないことが多いということです。

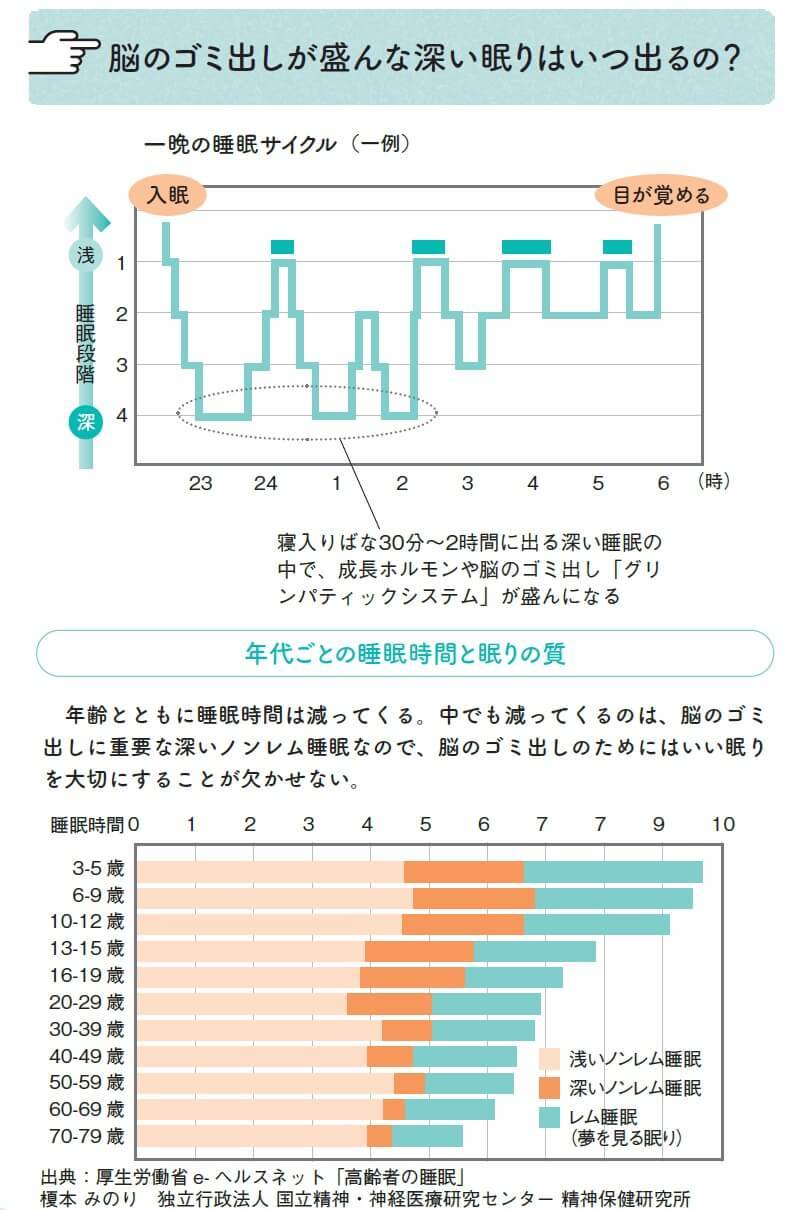

もし今の生活の中で睡眠時間を長めにとることが難しいなら、せめて睡眠の質を高めて熟睡し、認知症の元になる脳のゴミが頭の中にたまらないようにしてほしいのです。

そのための1つの方法として、寝る前3時間は食べない習慣を取り入れていただきたいと思います。これが本書に込めた思いであり、忙しい現代に生きる皆さんへの提案なのです。