本記事は、今野 裕之氏の著書『ボケたくなければ「寝る前3時間は食べない」から始めよう』(世界文化社)の中から一部を抜粋・編集しています。

認知症リスクとなるカビ毒、歯周病菌

ハミガキは体内に毒素を蔓延させない重要習慣

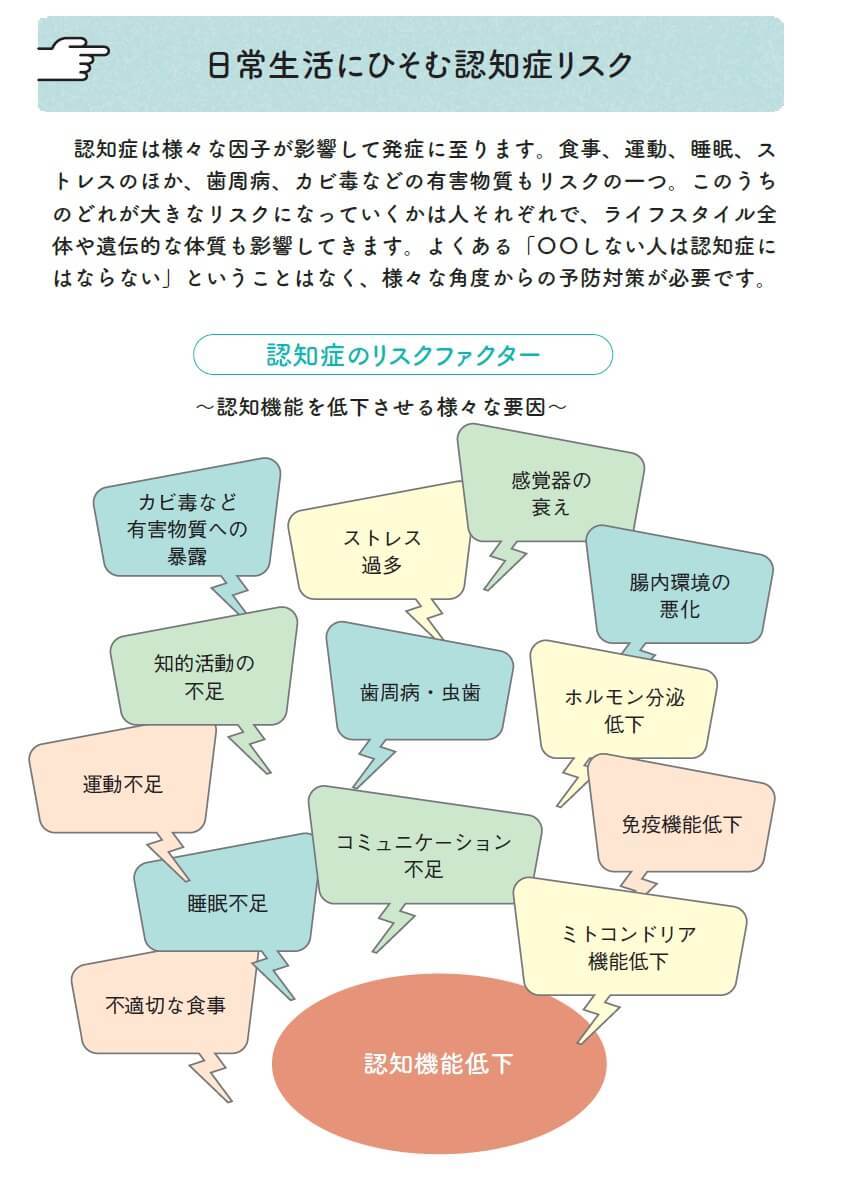

食品についたカビは、増殖の過程で様々な化学物質(代謝産物)を作り出します。抗生物質のペニシリンのように医薬品として役立っているものもありますが、カビの種類によっては、有害な化学物質を産生します。これがカビ毒で、食中毒や肝臓、腎臓障害、がん等を引き起こしたりすることもあります。近年では、認知症の発症にも関わるといわれています。実際、アルツハイマー型認知症の人の脳からカビの痕跡が見つかったという報告もありましたし(*1)、フィンランドの認知症死亡率が世界で最も高いのは、神経毒性を持つカビが増えやすいことが理由の一つとして挙げられています(*2)。

*1:Pisa, D., Alonso, R., Juarranz, A., Rábano, A. & Carrasco, L. Direct visualization of fungal infection in brains from patients with Alzheimer’s disease. Journal of Alzheimer’s Disease 43, 613–624(2015).

*2:Eiser, A. R. Why does Finland have the highest dementia mortality rate? Environmental factors may be generalizable. Brain research 1671, 14–17 (2017).

よく知られているカビ毒の「アフラトキシン」は、ピーナッツなどのナッツ類、イチジクなどの乾燥果実、トウモロコシなどの穀類から発見されています。また小麦・玄米などに増殖する「デオキシニバレノール」など、国内の規制対象となるカビ毒も増えています。

カビ毒には300種類以上あるとされ、未解明のカビ毒もたくさんあります。また、カビ毒の多くは熱に強く、カビ本体が死滅したあとも毒素が食品中に残る場合も多いのです。

食品の選び方や保存状態に十分に気をつけ、カビ毒を体に入れない工夫が必要です。

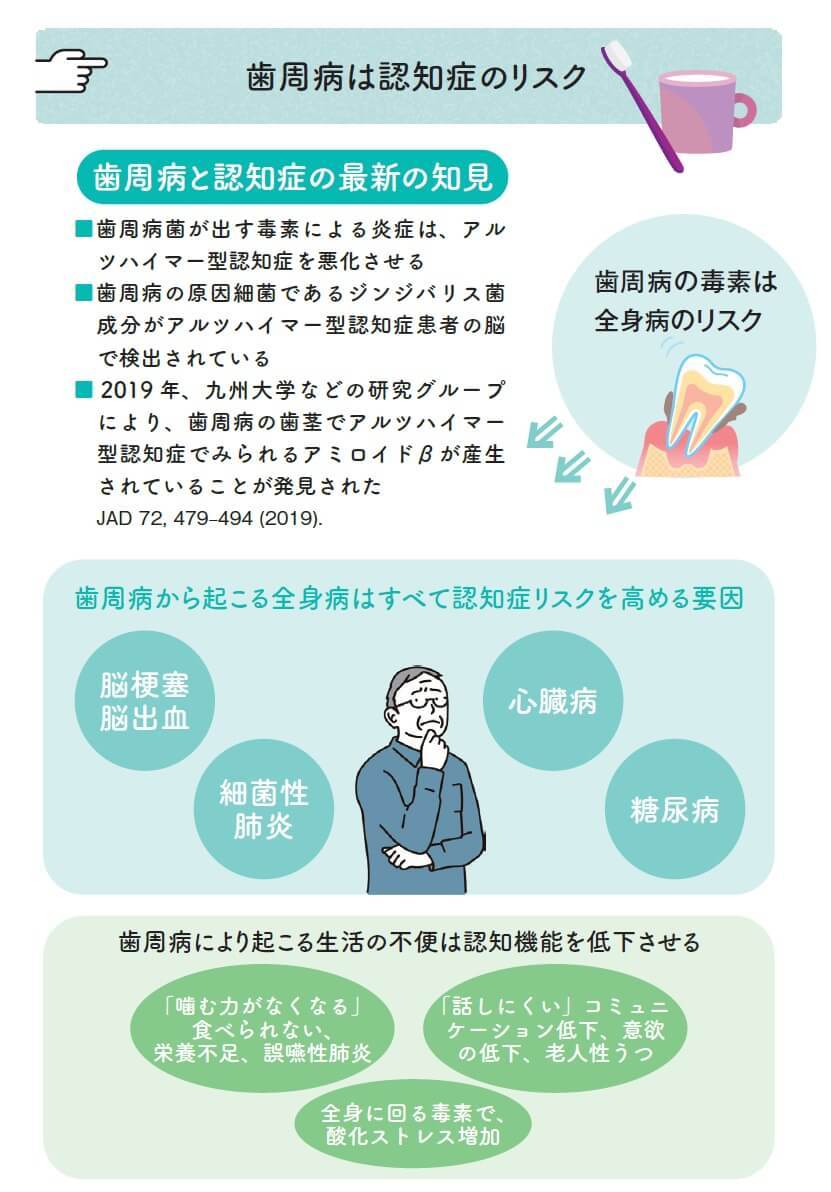

一方、口の中に蔓延する歯周病の原因菌は、血液から全身に回り、動脈硬化や血栓症を引き起こし、脳の血管を詰まらせる原因になります。さらに、脳内のアミロイドβをたまりやすくすることもわかりました。歯周病になると糖尿病にもなりやすくなりますが、糖尿病は認知症の大きなリスクです。

歯周病の予防については、やはりハミガキを徹底し、口の中を清潔にすることが基本です。寝酒をする人の中には、そのままハミガキきをせずに寝てしまう人もいます。すると、お酒に含まれる糖や、つまみに食べたものなどが歯の隙間に残るので、歯周病予防の観点からも好ましくないのです。なお、セルフケアだけでは歯周病を予防することは難しいので、できるだけ定期的に歯科検診を受けることをすすめます。

もし歯を失ったら、そのまま放置してはいけません。必ず歯科医師に相談し、自分にあった差し歯や入れ歯を入れて噛む力を維持するようにしましょう。歯を失ったことで話しづらくなることや噛みにくくなることは、どちらも認知症リスクになるからです。