本記事は、長嶋 修氏の著書『2030年の不動産』(日経BP 日本経済新聞出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

少子高齢化・人口減少が一段と進み、コンパクトシティが誕生へ

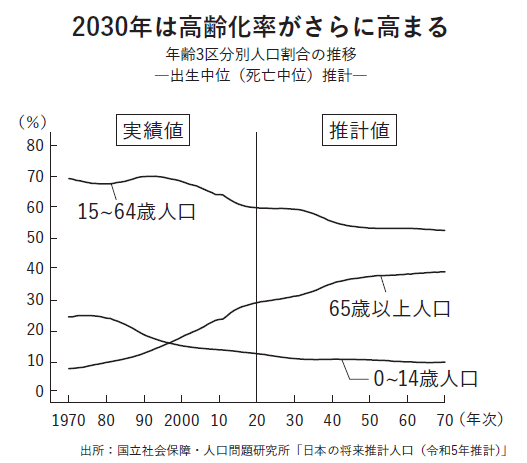

まず、もっとも大きな変化と言えるのは、少子高齢化と人口減少のさらなる進行です。

日本の人口の推移を遡ると、初めて1億人を上回ったのは1967年のこと。そこからじわじわと増え続けて、2008年には1億3,000万人近くとなり、ピークに達しました。しかし、2005年からは死亡数が出生数を上回るようになり、2010年以降は減少の一途をたどるように。国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(令和5年推計)」によると、2020年国勢調査では1億2,615万人だったのが、2056年には1億人を割り、2070年には8,700万人に減少すると見られています。2030年時点の人口は約1億2,011万人と予想されていますが、うち30%以上が65歳以上となり、生産年齢人口は約7,075万人にとどまります。

こうしたデータを見ても、この先国内における不動産の買い手が減少するのは確実です。日本の土地資産の総額は、1994年には2,000兆円近くもありましたが、近年は半減し、大幅に減少しています。

一方で、最近は都心部のマンションバブルが話題です。日本全体で見ると土地資産総額が大きく下がっているのに、一部ではマンションバブルが起きている。要するに、エリアによる「不動産格差」が拡大しているということです。

人口が減れば、すでに過疎化しているエリアからはさらに人がいなくなります。広いエリアに人がまばらに住んでいる状態は、自治体にとって望ましくありません。各種インフラの整備やゴミ収集などの行政サービスを効率的に提供しづらいからです。

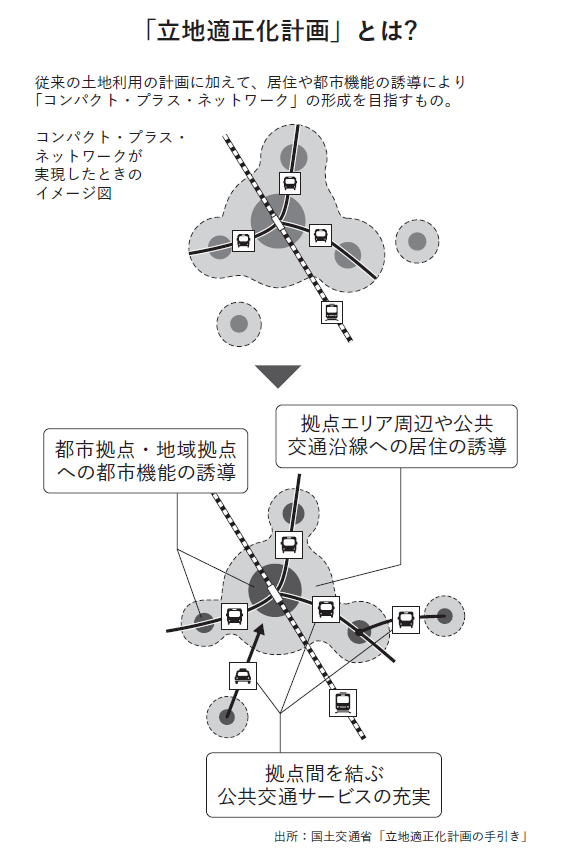

そこで、前々から必要性が叫ばれているのが「立地適正化計画」です。医療・福祉・商業施設などと居住誘導区域を近接させ、公共交通ネットワークを効率的に配備し、コンパクトシティを実現するための構想で、郊外エリアなどではすでに多くの自治体が計画を策定しています。

最近、「バスが減っている」というニュースをよく見聞きしますが、人手不足でバス運転手のなり手も少ない中、路線バス事業者にとって乗客数が少ない赤字路線を存続させるメリットはありません。コンパクトシティが実現されれば、バス路線の廃止で交通弱者が増えてしまう問題も解決できるでしょう。

コンパクトシティのエリア外では自治体がコミットしなくなるため、新たにそこに住もうとする人がいなくなり、不動産の資産価値はなくなります。よって、エリアによる不動産格差はさらに極端なものとなるはずです。

これまでは計画段階でなかなかドラスティックな動きは見られませんでしたが、2030年頃からは本格始動し、ゆくゆくは日本のあちこちにコンパクトシティが誕生すると予想されます。