本記事は、長嶋 修氏の著書『2030年の不動産』(日経BP 日本経済新聞出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

外国人投資家の日本市場参入がますます増えていく

外国人投資家も、日本の不動産に注目しています。地震や洪水などの自然災害が多い日本ですが、それでも他国と比べればカントリーリスクが低く、魅力的な投資対象と見なしているためです。

数としては、隣国の中国人投資家が圧倒的に多くなっています。それ以外だと、欧米のほか、最近ではその他のアジア諸国(台湾、シンガポールなど)出身の投資家も珍しくありません。さまざまなタイプの物件が買われている印象ですが、顕著なのは都心部のタワマンです。これまでの円安の後押しにより、高額物件を爆買いする外国人投資家が増えましたが、今後、為替が円高に振れても日本の魅力は揺るがず、不動産投資も加速していくでしょう。

ちなみに、現時点の日本では10億円を超えるような超高額物件というとまだ数が少ないですが、先進国の主要都市には、富裕層をターゲットにした超高額物件がたくさんあります。たとえば、ニューヨークでもっとも高層の住宅用ビル「セントラルパーク・タワー」最上階のペントハウスは、2億5,000万ドル(1ドル=150円で計算すると、日本円にして375億円前後)という異次元の販売価格で世界的に話題になりました。

2023年に竣工した東京都港区の麻布台ヒルズのレジデンスは、販売価格が最高200億円以上と報道されましたが、日本でも今後、このような超富裕層・投資家向け物件の供給が増えていくと考えられます。

日本の不動産を買っている外国人投資家は、10億、100億という単位のお金を即金でポンと出せる並外れた富裕層ばかりではありません。最近は、一部の外国人の間で、日本の空き家に対する関心が高まっています。ご存じのとおり、日本では住み手のいなくなった戸建の空き家が急増しています。郊外に行くと、そうした物件を激安で入手できるため、伝統的な和風のしつらえの民家(日本人の普通の感覚からすると、古めかしい昭和のボロ家)を安く買い、DIYして住んだり、民泊にして貸したりする事例が増えてきているのです。

駅前の豪華なタワマンと郊外にある古い戸建―両極端ではありますが、これらは2030年以降も外国人投資家の関心を集め続けるでしょう。

在留外国人の増加が加速し、やがて10人に1人が外国人に

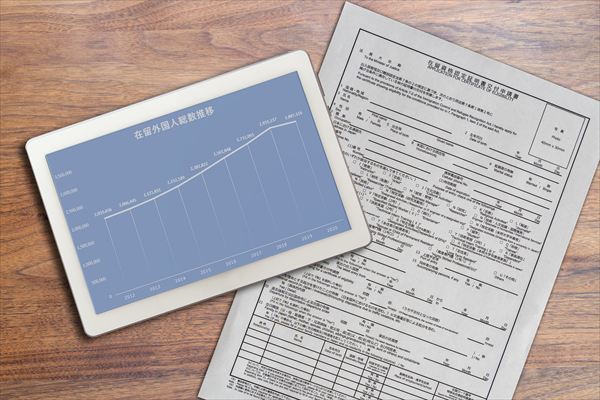

投資家だけではなく、在留外国人の増加も加速しています。2023年末の統計によると、日本の在留外国人数は340万人を超え、過去最高を更新。過去10年というスパンで見ると100万人以上の増加です。インバウンドの増加により、街中で外国人の姿を見る機会が増えて久しいですが、増えているのは観光客ばかりではないのです。

加速度的な増加の背景には、外国人材を獲得するための制度が整備されたことなどが関係していますが、今後も労働力不足の解消を目指す政府の施策により、外国人の移住は増え続けるでしょう。2067年頃には日本の人口の約1割が外国人になるという推計も出されていますが、すでに政府の想定を上回るペースで増加が続いているため、1割に到達するタイミングはこの推計より早まりそうです。

在留外国人の国籍でもっとも多いのは中国で、現状、外国人の4人に1人は中国人です。 その多くは東京、あるいはその近郊エリアに在住しています。口コミで中国人のコミュニティが築かれている埼玉県・川口市の芝園団地のように、住民全体に占める中国人の比率が非常に高いマンション・団地も、あちらこちらに増えつつあります。

湾岸エリアの豊洲も、前々から中国人に人気の街です。このところ中国経済は悪化が懸念され、富裕層の国外脱出も顕著になっていますが、その脱出先の一つとして日本が選択されているのです。

都心3区(千代田区・港区・中央区)・5区(千代田区・港区・中央区・渋谷区・新宿区)のタワマンに住む中国人は富裕層か準富裕層レベルであり、彼らはおしなべて教育熱心です。たとえば、メディアではしばしば日本の中学受験の過熱ぶりが話題になりますが、その中学受験の世界で年々存在感を強めているのが中国人受験生です。

このところ〝御三家〞と呼ばれる男女別学の名門校や、難関大学の付属校などには、中国人の生徒が増加。一学年に数十人という単位で中国人の生徒が在籍する学校もあるといいます。今後も中国人の移住者が流入し続ければ、少子化が進行しても受験戦争は熾烈を極め続けることになるかもしれません。そうなると、名門校に通学しやすい都市エリアの好立地物件は、引き続き中国人ファミリーからの引き合いが強くなるでしょう。

移民問題による欧米の大都市の荒廃などで、相対的に日本の都心部の魅力が高まっていることから、中国に限らず世界中から外国人の移住は増えそうです。

ちなみに、東京の新宿区では、住民全体に外国人の占める割合がすでに1割を超えており、街を歩くと外国人が非常に多いという印象を受けます。その新宿区では「多文化共生実態調査」として、外国人住民と日本人住民に定期的にアンケートをとっています。その中に、日本人住民に「近所に外国人が生活すること」についてどう思うかを問う項目があるのですが、「好ましい」という回答が「好ましくない」を大きく上回っており、人々が外国人との共生になじみつつあることがわかります。年齢が低いほど好ましいと感じる割合は高く、世代が変わった未来の日本では、外国人に対する心理的ハードルは大幅に低下しているかもしれません。

一方で、埼玉県・川口市ではクルド人などのトルコ系移民とのトラブルが続発。単一民族国家から外国人と共生する社会へと移り変わる過程は、そう平坦ではないでしょう。