本記事は、長嶋 修氏の著書『2030年の不動産』(日経BP 日本経済新聞出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

2001~03年、あるいは2010~14年竣工の物件が狙い目

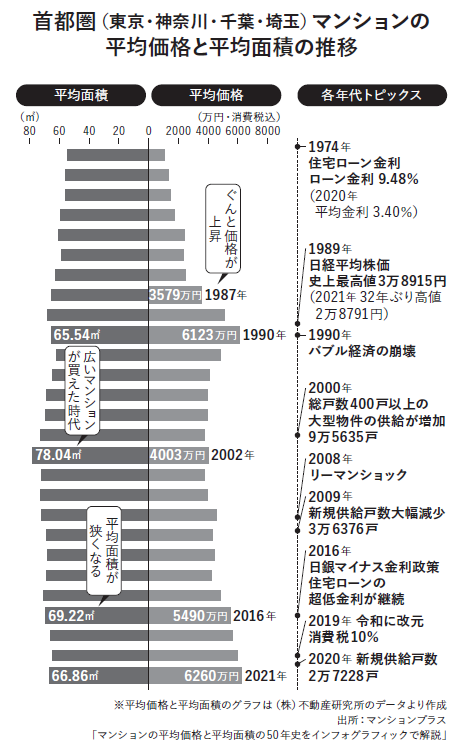

このところマンションの平均価格は上がっていますが、反比例して平均面積は狭くなっています。投資目的ではなく、マイホームを買いたい実需層が出せる金額には限界があるので、分譲会社は専有面積を狭くしたり、設備のグレードを下げたりして、新築マンションの販売価格が上がりすぎないように調節しているからです。

そのため、今の新築と少し前に建てられた物件とを比較すると、後者のほうが圧倒的に共用部が豪華で、専有部分は広く、設備も高性能ということがよくあります。

原則として、不景気になると物件の供給は絞られますが、価格が下がって専有面積が広めの住戸が増える傾向にあります。

そのため、「ITバブル崩壊後の2001〜2003年」、また「リーマン・ショック後の2010〜2014年あたり」に建てられたマンションには、広さと設備・機能のバランスが良い物件が見られます。

2004~07年竣工のマンションは施工不良に注意

逆に、マンションの施工不良が目立った時期というのもあります。2004〜2007年竣工のマンションがそうで、この時期は2008年のリーマンショック前のプチバブル期にあたります。土地の価格が高いときにマンション用地を仕入れたデベロッパーが、建築コストを削減するために工期を短縮したことなどが要因で、手抜き工事が横行したものと見られます。

もちろん、問題が見られたのは2004〜2007年に建ったマンションのごく一部ではありますが、現在はこの時期よりもさらに建築業界の人手不足が深刻で、職人の数も減っています。

マンションの施工不良は珍しい話ではなく、ひどいケースでは建物全体が傾いて全棟建て替えになった事例もありました。施工不良をあらかじめ見抜くのは難しいものの、極端に短い工期で仕上げられた物件で欠陥が見つかる事例がある、ということは知っておいたほがよさそうです。

凶悪事件の横行でセキュリティに配慮したマンションが注目される

2024年、首都圏などで組織的な強盗事件が多発し、自宅のセキュリティ対策に敏感になる人も増えてきました。そういう意味で、マンションは戸建よりは安全性が高いと見なされています。

賃貸や築古のマンションはセキュリティが脆弱な物件も多いですが、比較的新しい分譲マンションは、オートロックシステムや防犯カメラを設置するなどセキュリティに配慮することが大前提に。なかでもタワマンは、コンシェルジュがエントランスにいることで警備の役割を果たし、不審者の出入りをある程度抑制することができます。

これに対し、戸建で警備員を常駐させるのはかなり難しいもの。常に家の周囲に目を行き届かせるのは難しいため、郵便物を抜き取られたり、電気のメーターで在宅を確認されたりする恐れもあります。また、家の前に高級車を停めていたら、お金持ちと認定されて標的にされるリスクも考えられます。

このため、近年は富裕層ほどセキュリティを重視し、24時間有人管理でダブルオートロック・トリプルオートロックのタワマンを選択しています。強盗などの侵入経路として多いのは、鍵を閉め忘れた玄関、それに次いで窓ですが、高層階になるほど窓から侵入される確率は低下します(とはいえ、屋上から最上階の住戸に侵入されたケースもあるので、油断して窓を開け放しておくのは厳禁です)。

タワマンではない普通のマンションも、セキュリティに一定の配慮が施された物件が好まれるでしょう。低層階の場合、やはり人目にさらされたり、侵入されやすくなったりするリスクはやや上がります。2階以上でも、街路樹がベランダから近いところにあると、やはり侵入の危険はついて回ります。

警視庁や各道府県の警察署では、犯罪発生マップを開示しているので、購入時にそれを確認し、少しでも自衛することが大切です。加えて、オートロックに防犯カメラくらいは最低でも完備されている物件のほうが、ニーズは途切れにくいでしょう。

中古マンション選びは「管理」が決め手になる

ここからは中古マンション選びで重要な「管理」に着目していきましょう。

中古マンションのもっとも大きなメリットは、新築と比較して価格が安いことです。新築物件の販売価格には「新築プレミアム」と呼ばれる上乗せがあり、割高に設定されています。中古住宅は新築プレミアムが剝がれる分、エリアも条件も似たような水準の新築マンションに比べると、販売価格が抑えられています。

価格以上にメリットとして大きいのが、建物の竣工後から現在に至るまでの「管理」状況を確認してから買える点です。「マンションは管理を買え」とは昔から言われる言葉ですが、実際にマンションを活かすも殺すも、結局のところ管理次第です。

今、日本の人口の1割以上はマンションに居住し、その数は1,500万人以上と推計されています。当然、その分だけたくさんのマンションがあるわけですが、なかには管理の状態に問題を抱えた物件も少なくありません。

そもそもマンションの管理とは、住民が快適かつ安全に居住するため、さらには資産価値をなるべく維持するために管理費や修繕積立金を集め、日々建物の点検や修繕を行い、管理組合の理事会や総会を定期的に運営することなどを指しています。

よく「マンションの管理は管理会社に任せておけばいい」と思っている人がいますが、マンション管理の主体はあくまで管理組合です。管理組合は、分譲マンションを区分所有している住民全員によって構成されるもの。組合への加入は、法律(区分所有法)で定められた区分所有者の義務です。

新築分譲直後は、マンションを分譲した業者からのつながりで、系列の管理会社が管理を担うのが一般的です。ただ、管理会社は管理組合の依頼を受けて仕事をしている立場に過ぎません。その契約は永遠に続くと決まったものではないので、組合側は途中で契約を打ち切ることができますし、逆に管理会社側から契約の継続を断られるケースもあります。

管理組合の総会や理事会の議事録を見ると、管理の実態や、そのマンションでどんな問題が生じているか、過度なクレームなどの問題行動が多いモンスター住民はいないかなどが、ある程度わかります。

一方、新築の物件は購入者に住戸が引き渡されてから管理組合が設立されるので、当然ながら管理の履歴はまっさらです。もちろん、どのような住民がいるかもわからず、出たとこ勝負になる怖さがあります。

管理の履歴がわかるにもかかわらず、きちんと調べずに問題がある中古マンションを買ってしまうと、遅かれ早かれ住みづらさを覚えるようになるでしょう。さらには、資産価値が急落する恐れもあります。それは、タワマンのような高級マンションであっても例外ではありません。

事前に管理について調べることは、中古マンションを買ううえで何よりも重要なのです。