この記事は2025年4月21日に配信されたメールマガジン「アンダースロー(ウィークリー):利上げがなかったら「悪い」物価上昇圧力は減退していたはず」を一部編集し、転載したものです。

目次

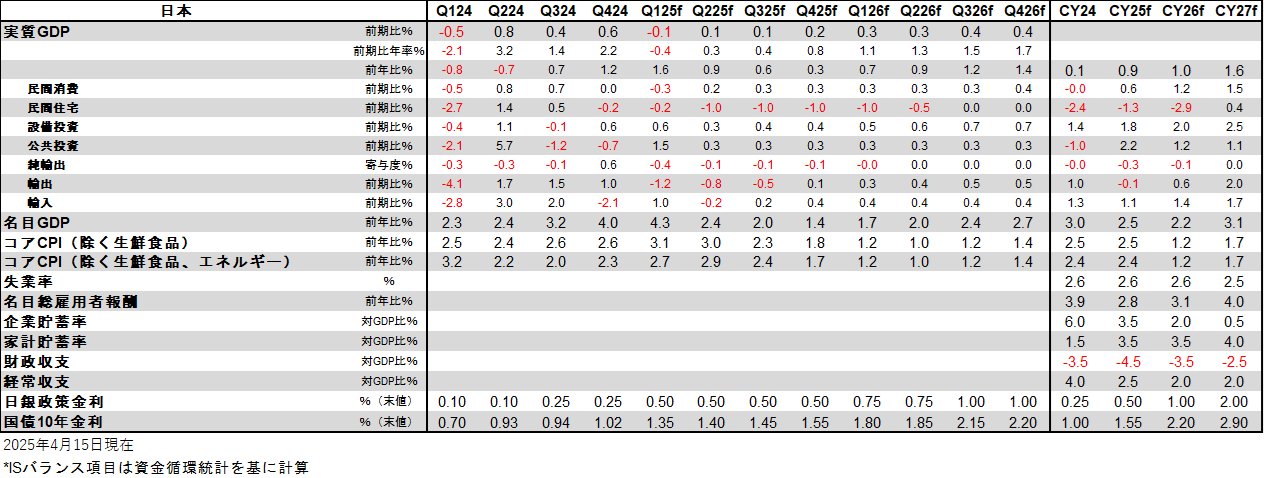

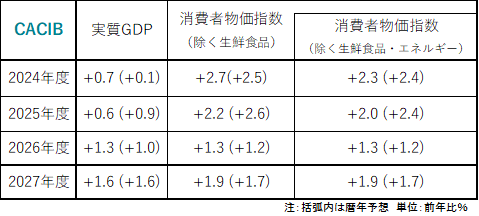

■ 2024年の実質GDPは前年比+0.1%とほぼゼロ成長となり、内閣府推計の潜在成長率(+0.6%)を大きく下回った。10-12月期の内閣府推計の需給ギャップは+0.2%とまだ小さい。10-12月期の実質民間内需は、新型コロナウィルス感染拡大前の2019年平均をまだ0.7%も下回っていて弱い。日銀資金循環統計では、2024年10-12月期の企業の貯蓄率(GDP%、4QMA)は+4.6%とまだプラスだ。企業は借入れや株式で資金を調達して事業を行う主体なので、企業の貯蓄率はマイナスであるべきだ。しかし、日本ではバブル崩壊後、企業が後ろ向きになり、賃金や投資などのコスト削減と債務削減を続けた結果、異常なプラスの企業の貯蓄率が続いてしまっている。この過剰貯蓄が、企業の支出不足として総需要を破壊する力となり、構造的なデフレ圧力を生んでいる。内需はまだ弱く、需要側からの物価上昇圧力はほとんどない。

■ 日銀は、「経済・物価の見通しが実現していくとすれば、それに応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく」との方針を維持している。「経済・物価の見通しが実現していく」金融政策運営をすることが、日銀の目的であるが、「経済・物価の見通しが実現していく」ことが受動的になってしまい、逆立ちしてしまっている。トランプ関税で製造業が存亡の危機となる中、植田日銀総裁は、経済・物価の動きを「予断を持たず点検していく」と述べているが、金融正常化の「予断」がある以上、判断に「予断」が入りやすくなる。特に日銀は、需給ギャップでは現在の2%の物価安定目標を上回る物価上昇圧力を説明できないという「予断」を持ってしまっている。展望レポートや内田副総裁の講演では、需給ギャップが小さいにもかかわらず、強い物価上昇率が続いて利上げの必要がある理由として、人手不足が深刻で、設備が稼働できないことを指摘している。人手不足によって稼働できない設備の余剰があって、需給ギャップは小さく推計されるが、人手不足という供給側からの強い物価上昇圧力が続くという解釈だ。

■ 日本は、米国などより、資本と労働の代替性が弱いことが原因だ。飯田泰之明治大学政治経済学教授によると、資本/労働価格比が1%上がると、日本では資本/労働率が0.2-0.25しか変化しないが、米国は0.7-1も変化する。これは、人手不足が強まっているにもかかわらず、機械やソフトウェアで代替する動きが日本では弱いことを意味する。日本の資本と労働の代替性が弱いのは、企業の合理的な判断の結果である。バブル崩壊後、日本経済の景気回復が進むと、政府・日銀がすぐに緊縮政策に走り、景気回復を潰し、名目GDPは平均525兆円から膨らめなかった。ビジネスのパイが膨らまないのであれば、企業はコスト削減を止めず、余っている労働者と低賃金に依存した経営を続けることが合理的だ。経済が膨らみ始めると政策当局が潰すということを繰り返した結果、名目GDPが持続的に拡大するという予見可能性はゼロだったからだ。

■ 理由がどうであれ「インフレ=利上げ」という日銀のスタンスは短絡的だ。もし日銀が正しいのであれば、供給側の物価上昇圧力を安定化するためには、人手がかからないように設備を更新・拡大しなければならない。設備投資には金利は低い方が良いのは自明で、利上げは逆効果だ。更に、経済をしっかり膨らます政策当局の強いコミットメントが必要になる。企業の予見可能性が高まれば、労働を資本に代替する投資が一気に強くなるはずだ。そこまでは、政策当局は緩和的なポリシーミックスを続ける必要がある。日銀の前のめりな利上げの姿勢は、また企業の予見可能性を潰しかねない。政策当局が緩和的なポリシーミックスを続けるコミットメントを強くすれば、代替性も強くなるとみられる。供給側からの物価上昇圧力を安定化させるために必要な金融政策は利上げではなく、設備投資を促進する利下げということになる。企業貯蓄率も正常なマイナスに戻す力になり、構造的なデフレ圧力も払拭できることになる。日銀は利下げの理由で利上げを説明していることになる。

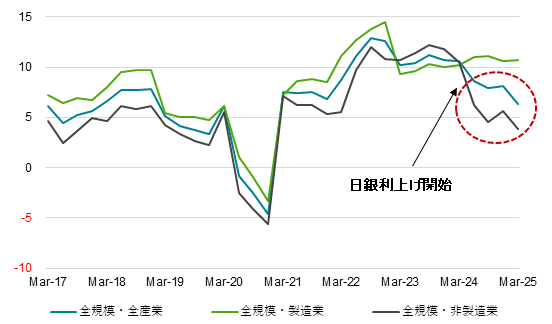

■ 日銀短観全規模設備投資計画は+6.3%(当社季節調整)となり、前回の+8.1%から減速してしまった。設備の更新・拡大がより必要な非製造業と中小企業ではより弱い動きになっている。日銀の拙速な利上げによって、設備投資が減速していることは、人手がかからないようにする設備の更新・拡大が滞り、資本と労働の代替性が弱くなり、供給側からの物価上昇圧力を強くしてしまったとみられる。スタグフレーションのリスクを高めている。需要側からの「良い」物価上昇圧力ではないから、供給側からの「悪い」物価上昇圧力で、実質賃金の上昇率はマイナスのままとなり、国民の生活を困窮させている。日銀が利上げをしていなければ、人手がかからない設備への更新・拡大がもっと進み、供給側からの「悪い」物価上昇圧力は安定化に向かい、国民の生活は改善したはずだった。

図:全規模設備投資計画(CACIB季節調整)

財政あっての経済の逆立ちになってしまっていないか?(4月17日)

「経済あっての財政」(財政健全化より経済の回復を優先)であるべきだが、「財政あっての経済」(経済の回復より財政健全化を優先)のような財政運営が、国民の生活を困窮化したのではないかとの批判が大きくなっている。財政収支は黒字でなければならないという思い込みによって、企業の支出不足によって企業の貯蓄率がプラスの異常な状態でも、財政黒字を目指す運営が続いてきた。企業の支出の不足を、財政赤字による政府の支出の増加でしっかり補わなければ、家計に所得はしっかり回っていかないことは明らかだ。

企業の支出が不足している貯蓄率がプラスの異常な状態の間は、財政赤字や政府の債務残高(GDP比)などの財政指標とGDP成長率はトレードオフの関係になりやすい。前者の改善を目指せば、後者が悪化してしまう。後者の改善を目指せば、前者が悪化してしまう。どちらを優先するかによって、「経済あっての財政」なのか、「財政あっての経済」の逆立ちになってしまっているのかが判断される。4月13日の参議院財政金融委員会で、京都府選出の西田昌司参院議員の財政運営の質問に対して、加藤勝信財務大臣が、「経済あっての財政」の政府の方針を、「財政あっての経済」と言い間違えた。西田議員は「本音を言われた気がする」と述べ、実態として財政健全化優先になってしまっているのではないかとの疑問を呈した。

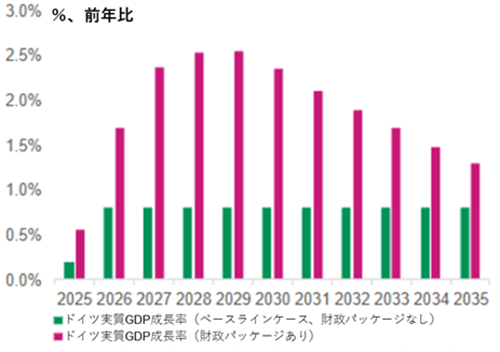

これまで「財政あっての経済」を続けてきたドイツは財政運営の方針を転換した。憲法に相当する基本法にて定められた、財政赤字をGDP比0.35%未満に抑制する厳格な債務抑制策を緩和し、GDP比1%を超える国防費を債務ブレーキの対象から外すことで、特別基金による12年間のインフラ投資とあわせ、国防費の引き上げで累計1兆ユーロの追加支出を決めた。地方政府も、従前は許容されなかった財政赤字が、GDP比0.35%まで容認されることとなった。

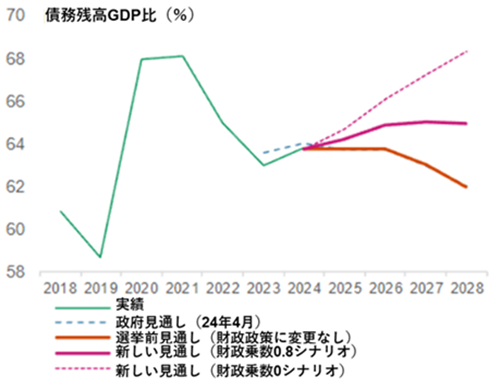

こうした財政支出の拡大により経済成長率の押し上げが期待され、CACIBの見通しでは財政赤字のGDP比は支出増がないシナリオとの比較で拡大するものの、一定の財政乗数を前提に置けば、経済成長によって債務残高GDP比は緩やかな増加となると予想している(ドイツ財政収支・債務残高見通し)。これまでの財政運営の方針では債務残高GDPは改善してしまう予想となっていた。まさに、「財政あっての経済」から「経済あっての財政」への転換と言えるだろう。

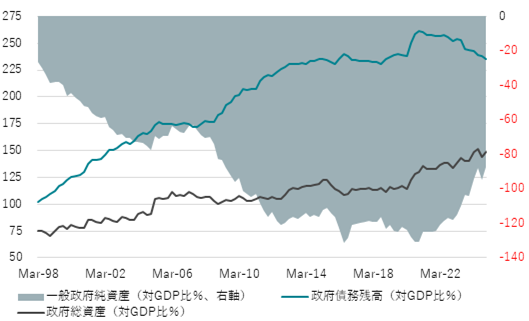

日本の政府の債務残高(GDP比)は、2024年末には235.6%となり、新型コロナウィルスの感染拡大によって経済活動が止まった2020年末の261%から改善している。コロナ前の2019年の水準まで戻ってしまっている。2025年度の政府予算のプライマリーバランスは、わずか0.8兆円の赤字まで改善している。日銀資金循環統計によれば、2024年10-12月期の財政収支は統計開始後初めての黒字になってしまった(財政収支がついに黒字化してしまった!)。一方、消費と設備投資を含む実質民間内需は、コロナ前の2019年平均を0.7%も下回っていて、民間経済は正常化していない。

2024年の実質GDPは前年比+0.1%とほぼゼロ成長となり、内閣府推計の潜在成長率(+0.6%)を大きく下回った。政府は税収の増加で民間から資金を吸収しすぎていて、時期尚早な財政状況の改善によって、「財政あっての経済」の逆立ちになってしまっている。2025年度にプライラマリーバランスを黒字化する目標を達成するため、財政健全化優先が国民の生活の負担になってしまっている。プライマリーバランスの黒字化やすべての歳出・減税に対するペイ・アズ・ユー・ゴーの財源確保ルールなどの、日本の財政のガラパゴスルールを廃止すべきだろう。ドイツのように、財政運営を柔軟化することで、言葉だけではなく実態として「経済あっての財政」に転換し、国民の生活の困窮を救う必要がある。2021年以降の政府債務残高GDP比が一定であれば、2024年の実質GDP成長率は潜在成長率を、実質民間内需もコロナ前を十分に上回り、国民の生活は改善していたはずだ。

図1:ドイツ財政パッケージによるドイツ実質GDP押し上げ効果

図2:ドイツ債務残高GDP比シナリオ

図3:日本債務残高GDP比

シンカー

米10年金利への26bp程度のトランプ・プレミアムが剥落する余地は大きい

米国の3月小売売上高は前月比+1.4%(2月:同+0.7%)、外食・自動車・ガソリン・建設資材を除いたGDP統計に使用されるコントロールグループは+0.4%(同+1.3%)となった。前月から減速しているものの、それぞれ前月分は上方修正された。3月鉱工業生産は前月比-0.3%(2月:+0.8%)と、4カ月ぶりのマイナスとなったものの、指数(103.89、2017年=100)としては依然高水準にある。当面は、関税引き上げと他国の報復を見据えた駆け込み需要が反映される可能性があるため、ハードデータは全般的に実態を映しているか不透明といえる。

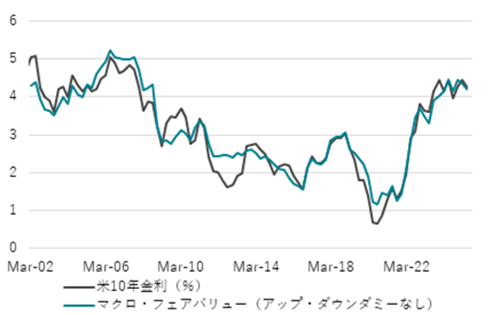

その間、サーベイなどのソフトデータが参考となるが、足元は企業・家計が総じて悲観方向に向かっている。2022年の消費マインド悪化がインフレや金利上昇への忌避感であったのとは異なり、今回は既に労働需給が緩み始めていることから雇用への不安が影響しているとみられ、ソフトデータの弱さがハードデータに波及するリスクは高まっていると言える。駆け込み後の反動減にも注意が必要となる。中長期のインフレ期待(ブレーク・イーブン・インフレ率)、家計貯蓄率、欧州経常収支、米2年金利でこれまで概ね推計可能であった米10年金利は、足元のフェアバリューが3.93%程度と、市場金利に対し下方の乖離が見られる。

しかし、トランプ大統領の当選から就任までの財政拡大観測で長期金利が一時的に上昇してきた(一次・二次政権)効果を今回の局面にも当てはめる(2025年4-6月期にもダミー変数1を代入)と、米10年金利のフェアバリューは4.19%程度と市場金利に近くなるため、26bpの「トランプ・プレミアム」が上乗せされていることが確認できる。不透明感の高まりによる企業の慎重姿勢の継続と雇用環境の減退トレンドは今後も続くとみられ、利上げを見越すような2年金利の大幅な上昇は考えにくい。

欧州の経常収支は、ドイツが財政スタンスを拡張方向に転換させ、今後の貯蓄投資バランスが変化することで黒字が縮小する可能性があるものの、短期ではなく中長期的な動きになるとみられる。また、関税引き上げは、輸出国が割り引かない限りは国内輸入企業への増税かつ需要減少要因であり、家計への価格転嫁余力が乏しくなりつつあることや企業の利益マージン圧縮要因であることを踏まえれば、価格転嫁が起きても一過性となるため、FRBが懸念する中長期のインフレ期待の上方シフトリスクは低いとみられる。

今後、インフレ期待上昇への警戒感が徐々に和らぐことや、各種指標で需要減退がより鮮明になるにつれて利下げ観測がさらに進むことで、関税に関連したトランプ・プレミアムは剥落していく余地は大きいとみられる。(松本賢)

米10年金利=1.83+0.46 米2年金利-0.08 米家計貯蓄率(5Qラグ)-0.24 欧州経常収支(対GDP比%、8Qラグ、4QMA)+0.41 5Y/5Yインフレ期待 +0.26トランプ大統領当選ダミー(16年10-12月期、17年1-3月期、24年10-12月期、25年1-3月期と4-6月期に1) +0.53 アップダミー -0.52 ダウンダミー; R2=0.98(アップ・ダウンダミー修正前R2=0.92)

図4:米10年金利フェアバリュー

不確実性が高い下でも物価目標達成の確度が高まっているとの日銀の判断は無理があった(4月18日)

3月のコア消費者物価指数(除く生鮮食品)は前年同月比+3.2%と、2月の同+3.0%から上昇幅が拡大した。4月にはエネルギー補助金の縮小などにより、3月に同+6.6%であったエネルギー価格は更に上昇することが見込まれる。3月のコアコア消費者物価指数(除く生鮮食品・エネルギー)は同+2.9%と、2月の同+2.6%から3か月連続で上昇幅が拡大した。生鮮食品を除く食料が同+6.2%、インバウンド需要を反映する宿泊料が同+6.6%と、上昇をけん引している。年度末・年度初めの価格改定による物価上昇圧力がみられる。4月は価格改定による押し上げがあるが、高校授業料無償化によって0.2%程度の下押しも見込まれる。

2024年の実質GDPは前年比+0.1%とほぼゼロ成長となり、内需の弱さによって、内閣府推計の潜在成長率(+0.6%)を大きく下回った。日銀の拙速な利上げによって、家計は住宅ローンの将来の負担の増加を懸念して節約傾向を強め、人手不足を設備の更新・拡大で対応しなければいけない中小企業の投資意欲も減退させてしまった。日銀資金循環統計によれば、2024年10-12月期の財政収支は統計開始以来初めての黒字になってしまった。緊縮財政も内需を下押したことは明らかだ。企業の貯蓄率が異常なプラスの状態が続き、企業の支出の不足としての構造的なデフレ圧力も残っている。内需の弱さを反映して、コアコア消費者物価指数の前年同月比は3%程度でピークアウトしていくとみられる。

日銀の経済・物価見通しは矛盾に満ちていている。日銀は、「各国の通商政策等の動きやその影響を受けた海外の経済・物価動向、資源価格の動向、企業の賃金・価格設定行動など、わが国経済・物価を巡る不確実性は引き続き高い」との判断をずっと維持している。しかし、「不確実性が高い」にもかかわらず、2%の物価安定目標の達成の「確度は高まった」として利上げを続けてきた。「不確実性が高い」と「確度」の高まりは矛盾しており、金融政策の正常化が目的になってしまっているようだ。日銀の金融政策のロジックが矛盾したものであれば、不確実性の高まりに対して、経済とマーケットは脆くなってしまう。昨今の長期金利の大きな変動は、日銀の矛盾したロジックによって、マーケットが混乱していることを表している。

不確実性が高い下でも物価目標達成の確度が高まっているとの日銀の判断はそもそも無理があった。トランプ関税などの、不確実性の高まりに対して、経済とマーケットは脆くなってしまえば、内需は低迷してしまうことになる。2026年前半までには、コアコア消費者物価指数の前年同月比は1%程度まで減速していくとみられる。2%の物価安定目標を下回る物価上昇率の減速は、日銀には困ったことかもしれないが、家計には朗報となるだろう。実質賃金の上昇率を明確にプラスに押し上げ、2026年以降の内需の回復を促進する可能性につながるからだ。ただ、名目賃金上昇率が大きく減速しないように、政府は年内に大規模な経済対策を実施して、内需をしっかり支えることが前提条件となる。

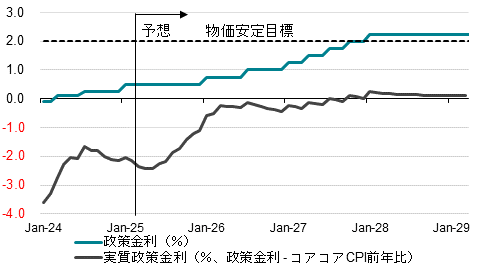

これまでの強い物価上昇圧力は輸入物価の上昇に起因するフェイクで、2026年以降には内需の回復を起因とする本格的な物価上昇圧力に変化していくとみられる。物価上昇率が1%から再び2%の物価安定目標を目指して持ち直していく局面で、日銀は実質政策金利(政策金利-物価上昇率)を0%に誘導するように、緩やかに利上げをしていくとみられる。次の利上げは最速で来年1月で、2026年は半年に1回25bp、2027年は四半期に1回25bpの利上げのペースを予想している。日銀が矛盾した金融政策のロジックの下、今年に利上げをしてしまえば、内需が腰折れ、日本経済がデフレに戻るリスクを高めてしまう。

図1:コア消費者物価指数(除く生鮮食品)と企業貯蓄率

図2:日銀政策金利

シンカー

4月ECB理事会:6会合連続利下げ、関税でハト派的に

ECBは、広く予想されていた通り、3つの政策金利の25bp引き下げを決定した。関税に関連する「例外的な不確実性」は、明らかにECBが予想以上にハト派的な姿勢を取るよう促した。記者会見は主に関税と、それがユーロ圏の経済・インフレ見通しに及ぼす潜在的な影響に焦点が当てられた。ラガルド総裁が、ユーロ圏の経済見通しを圧迫する可能性のある現在の不確実性と市場の緊張を強調して明確な回答を示さなかったことが、ハト派的な姿勢として映った。

総裁が貿易摩擦について表明した懸念は、貿易関係がさらに悪化した場合、あるいは市場の緊張がさらに高まる場合、ECBからのさらなる支援を期待させるものであった。ドイツの財政パッケージに関する議論がほとんどなかったことは意外であった。確かに、この計画はまだ採決されておらず、この政策の影響が現れるのは関税よりも遅く、2025年後半か2026年以降となる。CACIBは、このパッケージは関税よりもユーロ圏の中期見通しに大きな影響を与える可能性があると考えている。

ユーロの為替水準についても簡単に議論された。ECBは従来のように非常に慎重であったものの、行間を読むと、ECBはユーロの水準がより低いことを望んでいることが明らかである。何らかの介入が行われるとは予想していないものの、ユーロ高はECBが将来的にややハト派的な姿勢を取ることを促す可能性がある。今後の動向はデータ次第であり、現時点では今後数週間でどのようなデータが得られるかを予測するのは非常に困難である。米国政権の決定に依存しているだけでなく、報復措置や財政政策の転換など他国政府の決定にも依存している。

市場はこうした発表にやや敏感に反応しており、ユーロ圏経済の資金調達環境を歪める可能性がある。さらに、不確実性と市場の緊張の両方がユーロ圏経済に影響を与える可能性が高く、今後数週間で顕著に現れると思われる。このような不確実性の中で、市場はECBの非常に緩和的な金融政策を織り込み続ける可能性が高いとみられる。ラガルド総裁が示したように、ECBは貿易ショックの一部を吸収する準備ができているようである。

しかし、関税をめぐる不確実性が和らぎ、実際の影響を推定できるようになれば、緩和の必要性はそれほど重要ではなくなる可能性があり、加えて、ドイツ政府が新たな財政政策を採用すれば、緩和の必要性はさらに低下すると思われる。関税による現状の不確実性と見通しの悪化を認識しつつも、市場は多くのネガティブな要因とECBからの強い反応を既に織り込んでいるとみられる。何らかの好材料やECBからのより明確な反応があれば、市場の織り込みが大幅に修正される可能性はあるだろう。6月理事会での決定は、関税の動向と、そして恐らくより重要な、ドイツ政府による財政パッケージの発表に左右されると考える。(松本賢)

本レポートは、投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたものであり、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。また、本レポート中の記載内容、数値、図表等は、本レポート作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更される場合があります。なお、本レポートに記載されたいかなる内容も、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。