本記事は、橋本 之克氏の著書『世界は行動経済学でできている』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。

「月1で3カ月」より「3日連続」のほうが好意につながる理由

「よく見るもの」が気になるのはなぜか

熊本県のPRマスコットキャラクター「くまモン」を一度も見たことがないという人は、ほとんどいないのではないでしょうか。

くまモンのイラストがパッケージにプリントされた野菜やお菓子、ぬいぐるみから服飾雑貨まで、たくさんの商品が販売されています。この「いろいろなところで何度も見たことがある」と思わせる戦略も行動経済学の理論を活用したものです。

同じ人や物などに接する回数が増えれば増えるほど、その対象に対する好意度や印象度が上がる、という心理効果があります。行動経済学では、それを「ザイオンス効果」、または「単純接触効果」と呼んでいます。

接触回数が増えるほど、親しみやすくなり「好感度」が高まる

営業などで新規開拓をしたい顧客に対して、あえて「あいさつだけでも……」とか「近くまで来たので……」などと口実をつくり、顧客と接する回数を増やそうとすることがあります。これにより相手の好意を得やすくなるのは「ザイオンス効果」が働くためです。

くまモンの知的財産権は熊本県が保有していますが、使用許可さえ得られれば、商用でも無料でくまモンを利用できます。

くまモンが県内外を問わずさまざまなところで使用され、一般の人々と接触する回数が増えていくことで、「ザイオンス効果」により好意度が高まります。これが本来の目的である熊本県のPRにつながっているのです。

他の自治体にもいわゆる「ご当地キャラクター」はたくさんいます。しかし、くまモン以外でパッと思い浮かぶ、名前や都道府県名がすぐにわかる人気キャラクターは、はたしてどのくらいいるでしょうか?

それほど、くまモン=熊本県という知名度と好意度は、日本全国の中でも圧倒的なのです。

「ザイオンス効果」の名称は、この効果を研究し、1968年に論文にまとめたアメリカの社会心理学者、ロバート・ザイオンスから来ています。

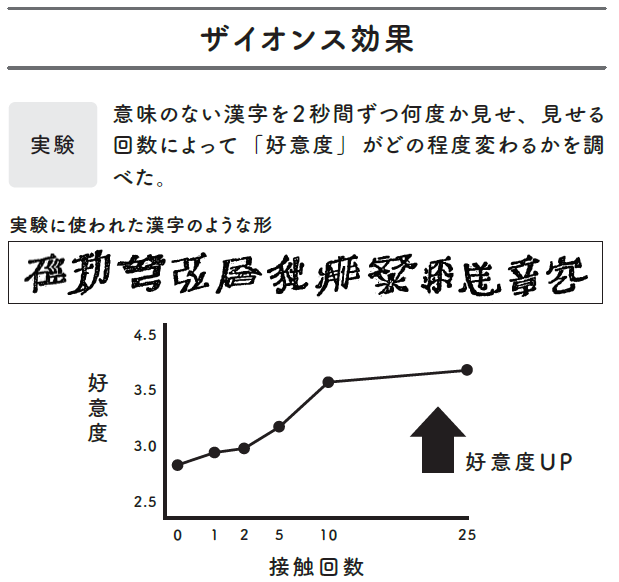

ザイオンスによる有名な実験があります。

見知らぬ他人の写真を2秒間ずつ何度か見せ、見せる回数によって「好意度」がどの程度変わるかを調べたところ、短時間であっても見た回数が増えるほど好意度が高くなることがわかったのです。

ただ、これだけでは写真の人物が「自分の好みのタイプか否か」によって、反応が分かれてしまう可能性もあります。

そこでザイオンスは、今度は意味のない「漢字のような形」を使って同じ実験をしました。日本人の私たちにとっては、漢字は「意味のない形」ではありませんが、ザイオンスをはじめ漢字文化圏以外で育った人たちにとっては、「何を表しているかわからない文字」です。

その結果、実験の被験者にとっては意味がない「漢字のような形」の場合でも、見た回数が増えれば増えるほど、その「形」に対する「好意度」は高まることがわかったのです。

五感に刷り込まれることで好きになる

接触回数が増えるほど好意度が増すという「ザイオンス効果」の原則を利用しているのが広告です。

広告の露出を増やし、消費者と接触する回数を増やせば増やすほど、好意度は増加していくことになります。

広告業界には「セブンヒッツ理論」と呼ばれる法則があります。消費者がCMに7回接触すると、その商品やサービスに対する認知度が向上し、購入率が高くなるとされています。

もちろん、一人の消費者がテレビを見ている時間は限られているので、かなりの回数CMを流す必要があります。さらに最近はテレビを見ながらスマホを眺めたり、パソコンをいじったりする人も多いので、注目を集めるようなクリエイティブ上の工夫も必要です。

目で見てもらえなくとも、聞いてもらうことで意識してもらう方法もあります。

その1つが、テレビCMなどの「サウンドロゴ」です。

CMの最後に1〜3秒くらいの長さで、企業や商品名、キャッチコピーなどをメロディーに乗せて流す音楽のことで、例えば「お、ねだん以上。ニトリ!」(ニトリ)、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」(ファミリーマート)、「インテル入ってる」(Intel)など。どれも聞いたことがあるのではないかと思います。

1つの企業が行うCMは通常、商品ごとに異なるため、さまざまなパターンがあります。しかし「サウンドロゴ」は共通してCMの最初や最後に入っているので、消費者は何度も耳にすることになります。テレビ以外にネットの動画や音声の広告で聞かせる、店頭のBGMとして聞かせるといった方法もあります。

このように「ザイオンス効果」を有効に活用して、企業や商品に対する好意度を高めているわけです。

院長の顔写真付き看板で関東圏ではおなじみの「きぬた歯科」も同じ戦略を取っていると思われます。

きぬた歯科は、東京都八王子市の歯科医院ですが、看板は北は栃木県から南は三重県まで、なんと300枚以上も設置されているそうです。そのためか、都外から訪れる患者さんも多いようです。看板を「よく見る」ことで、好意度を上げることに成功していると言えるでしょう。

他にも、容姿も実力も同じくらいのアイドルタレントなら、接触度が高いほうが人気者になる可能性が高くなります。会うことのできない高嶺の花のようなアイドルよりも、直接会えて握手ができるアイドルに親近感を覚えるものですよね。

さらにそこでは「利用可能性ヒューリスティック(印象に強く残っている事柄を優先して考える心理)」も働きます。メディアを通して見ているだけでなく、実際にそのタレントに会うことで強い印象が残るため、誰を「推し」にするかを考えたときには、真っ先に思い出します。アイドルの人気の裏側には、こうした心理効果も働いています。

「ザイオンス効果」は何度も見聞きすることで好意度が高まるものですが、その効果は視覚、聴覚だけに限りません。味覚、嗅覚などにおいても同様の働きがあります。何度も食べた味、何度も嗅いだ香りなどに対して好意度が高まることがあるのです。

典型例としては、いわゆる「おふくろの味」です。

子どものころに母親がつくってくれた、大好物の料理が忘れられないという人は多いのではないでしょうか。同じメニューを繰り返し食べていると、それが好物になっていきます。その結果、「おふくろの味」は、いくつになっても大好きな味として心に残っているのです。

味噌汁やカレーなど何気ない料理でも、家ごとに少しずつ違いがあるものですよね。「やっぱりウチの味が一番」と思う裏側にも「ザイオンス効果」が存在しているのです。

2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。

昭和女子大学「現代ビジネス研究所」研究員、戸板女子短期大学非常勤講師、文教大学非常勤講師を兼任。『世界最先端の研究が教える新事実 行動経済学BEST100』(総合法令出版)、『ミクロ・マクロの前に 今さら聞けない行動経済学の超基本』(朝日新聞出版)などの著書や、関連する講演・執筆も多数。