本記事は、下地 寛也氏の著書『結局、会社は思うように動かない。上手に働く人の社内コミュニケーション』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

相手の思考パターンを理解する

価値観を知ることで、相手に合わせた対応をしやすくなります。

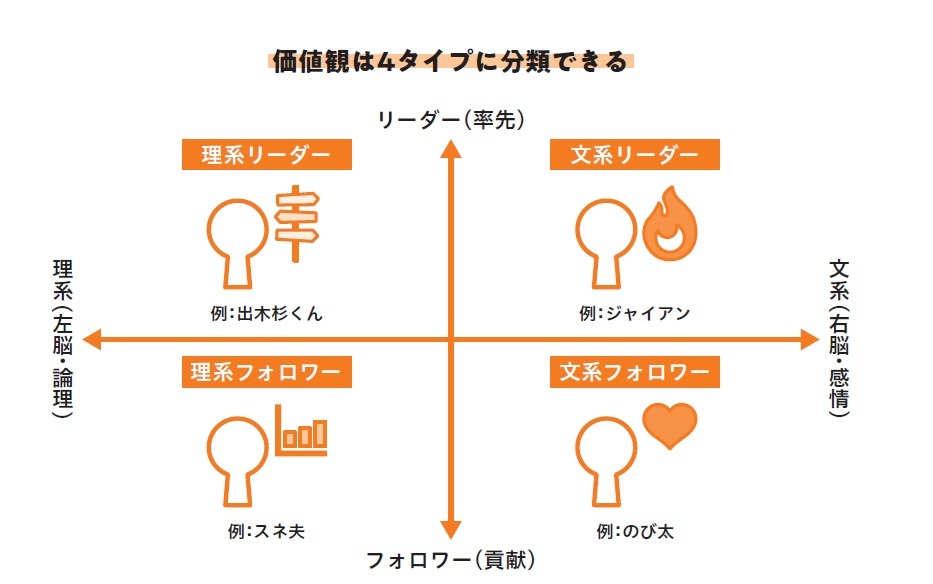

ここでは、縦と横、2つの軸を使ったシンプルな価値観の分類方法をご紹介します。

縦軸は「リーダー」と「フォロワー」の2タイプ、横軸は「理系」と「文系」の2タイプです。図と合わせてそれぞれ詳しく解説していきます。

まずは縦軸から見ていきましょう。

「リーダー」とは、率先して物事に挑戦し、変革を押し進める積極的なタイプです。キーワードは率先です。

「フォロワー」とは、貢献意欲が高く、他人のサポートやコツコツとした改善、丁寧な仕事ができるタイプです。キーワードは貢献です。

続いて横軸です。

「理系」とは、論理的に物事を考え、数字に強く、冷静で綿密な計画を立てて物事に取り組むタイプです。キーワードは論理です。

「文系」とは、感情を表現し、情熱的に仕事を進め、他者との連携や人に対する配慮の意識が強いタイプです。キーワードは感情です。

この2つの軸を組み合わせてマトリクスを作ると、それぞれ異なる4タイプの価値観を持つ人物像が出来上がります。右上から時計回りに「文系リーダー」「文系フォロワー」「理系フォロワー」「理系リーダー」となります。

「文系リーダー」とは、熱意を持ってチームを引っ張ることができる人です。論理思考はやや弱いですが、行動力が高く、困難な課題にも果敢に挑戦できます。ドラえもんでいうとジャイアンです。

「文系フォロワー」とは、人の気持ちに配慮し、周りの支援ができる人です。先頭に立つのは苦手ですが、人当たりがよく、チームのために動けます。のび太タイプといえるでしょう。

「理系フォロワー」とは、分析や整理が得意で、参謀的な立ち回りができる人です。感情表現は控えめですが、緻密な計画でチームに貢献します。スネ夫がそうですね。

「理系リーダー」とは、革新を好み、困難な課題にも自分で取り組む能力が高い人です。

周囲への配慮が足りない傾向にありますが、決断力と実行力に優れています。出木杉くんがこれに当たります。

相手の苦手なタイプを想定すると、コミュニケーションを取るときに注意すべき点がイメージしやすくなります。

文系リーダーには熱意を持ってビジョンを伝える。文系フォロワーには安心感を与えて協力を求める。理系フォロワーには根拠を押さえたうえで丁寧に伝える。理系リーダーにはポイントを端的に伝える。

ドラえもんでは、しずかちゃんがこのような相手の特徴を考えた対応をしています。

ジャイアンがリーダーシップを発揮しているときはフォロワーに徹し、のび太が怖気づいているときにはリーダーシップを発揮して鼓舞する。特に映画版ではそれが顕著です。

立ち回りの参考にしてみてください。

組織のなかで動いてもらうためには、人の欲求を理解する必要があります。

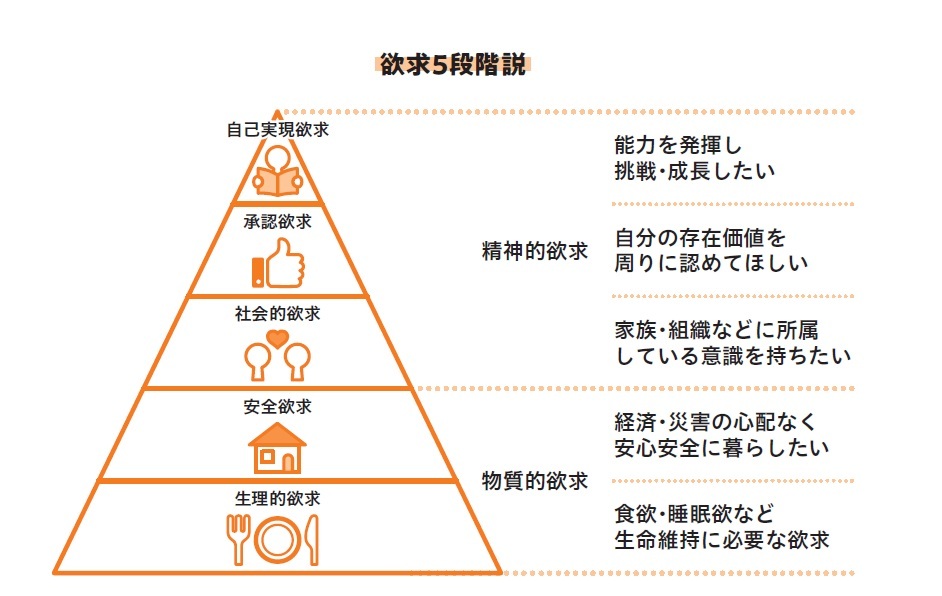

心理学者マズローの提唱した欲求5段階説によると、人間の欲求は次の5段階に分けることができるとされています(図も参照)。

- (1)生理的欲求食欲や睡眠欲など、生きていくために必要な基本的欲求

(2)安全欲求災害や事故から身を守り、安心して生活したいという欲求

(3)社会的欲求チームや仲間とつながりたい、居場所がほしいという欲求

(4)承認欲求認められたい、自分の行動に価値があると感じたいという欲求

(5)自己実現欲求挑戦し成長したい、自分の目標を達成したいという欲求

生理的欲求と安全欲求は平時であれば満たされているため、組織のなかでは上位3つが重要になってきます。

マズローによると、「下位の欲求が満たされてこそ、上位の欲求が生まれる」とされています。つまり、居場所(社会的欲求)がない、または認められていない(承認欲求がない)状態では、挑戦や成長(自己実現)をしようとは思わないということです。

このような状況下にある人は、挑戦や成長を求める前に、まずは安心感や信頼関係を構築する必要があります。確かに、自分の居場所がない、あるいは誰にも認められていない組織にいては、なかなか新しいことに挑戦する意欲は湧かないでしょう。

人の協力を求めるときは、社会的欲求、承認欲求、自己実現欲求を意識しながら伝えてみましょう。

「とりあえずこれやっておいてください」といった指示では相手のモチベーションを下げる可能性があります。これでは社会的欲求は満たされません。そうではなく「チームとして大切な仕事なので、ぜひお願いしたいんです」と伝えれば、その人自身もチームの一員であることや組織に所属していることの意義を感じてもらえます。

同じように、承認欲求を満たすための伝え方として「分担なのでお願いします」という単純な指示は避けましょう。「◯◯さんならうまくやってくれると思うので、お願いします」と能力を評価し期待を伝えることで、「自分は認められている」という欲求が満たされ、ただお願いをするときよりも主体的に行動してくれるようになります。

そして、一番上の自己実現欲求を満たすときは「難しいけどまずはやってみてください」とだけ伝えるより「難しいけど、次の成長につながる挑戦だと思うのでやってみてください」と伝えてみましょう。

この一言で仕事に成長や挑戦などの意義を見いだすことができ、前向きな気持ちを引き出すことができます。

所属意識や承認されている感覚が生まれると、人は自然に動き始めます。そして、その延長として自己実現に向けた成長や挑戦を受け入れる余裕が生まれるわけです。

これら3つの欲求は人が動くシンプルな動機になります。ぜひ覚えておいてください。

「今、働く環境の課題を把握するための意識調査をしています。お忙しいなか、お手数ですが、添付のアンケート用紙の内容について部門内でヒアリングしていただき、その内容を集約して用紙に記載し、来週中に事務局にメールで返信してください」

このように依頼を伝えるケースはよくあります。

ところが、その期日になってもなかなか必要なデータは集まらないものです。

それもそのはず。なぜなら、この伝え方では目的が一切わからないからです。

すでに説明しましたが、仕事は全て次の順番で考えるべきです。

- (1)目的:「なぜ」するのか《WHY》

(2)内容:「何を」するのか《WHAT》

(3)方法:「どのように」するのか《HOW》

依頼をするときも「目的」→「内容」→「方法」の順番が基本になります。

エスケイブレイン代表

1969年神戸市生まれ。

1992年文房具・オフィス家具メーカーのコクヨ株式会社に入社。

約20年間、顧客向けの営業および商品・サービス提案に従事し、現場目線でのコミュニケーションと課題解決に取り組む。その後、経営企画、業務改善、広報、社内風土改革など多岐にわたる社内業務を担当。現在は、コーポレートコミュニケーション室室長として、社内外の情報発信やブランド戦略、組織風土改革の推進をリードしている。

その実務経験を生かし、組織におけるコミュニケーションや働き方改革の理論と実践を独自に体系化。「組織のアルゴリズム」と「人の思考パターン」を軸にした社内コミュニケーション改善の手法は、多くの企業で注目を集めている。

同時に、新しい働き方を模索して複業ワーカー(エスケイブレイン代表)としてビジネススキルに関するセミナーや講演、YouTube動画配信などの活動も積極的に行っている。

主な著書に『考える人のメモの技術』(ダイヤモンド社)、『プレゼンの語彙力』(KADOKAWA)、『一発OKが出る資料簡単につくるコツ』(三笠書房)、『「しやすい」の作りかた』(サンマーク出版)などがある。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。