本記事は、下地 寛也氏の著書『結局、会社は思うように動かない。上手に働く人の社内コミュニケーション』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

会社のアルゴリズムを理解する

仕事の本質って何だと思いますか?

一言で表すなら問題解決です。

あなたが今勤めている会社では、何を顧客に提供して利益を上げていますか?

自動車、金融、エンターテインメントなど業種はさまざまありますが、どの会社も何らかの「問題」を解決することで価値を提供し、利益を得ています。

「歩くと時間がかかる」という問題は自動車が解決しました。

「現金の持ち運びが不便」という問題はクレジットカードが解決しました。

「暇な時間をどう過ごすか」という問題は映画やコンサートが解決しました。

それだけではなく、既存の商品やサービスに対しても解決策を模索し続けています。

ガソリン車の環境負荷の問題には、ハイブリッド車や電気自動車。

クレジットカードがかさばる問題には、スマホ決済。

映画館やコンサートに行く手間には、動画配信サービス。

このように、会社というのは「顧客の問題を見つけ、それを解決すること」で新しい価値を提供し、利益を得ているわけです。

仕事の部門は2つに分かれる

では、みなさんはその問題解決においてどの部分を受け持っていますか?

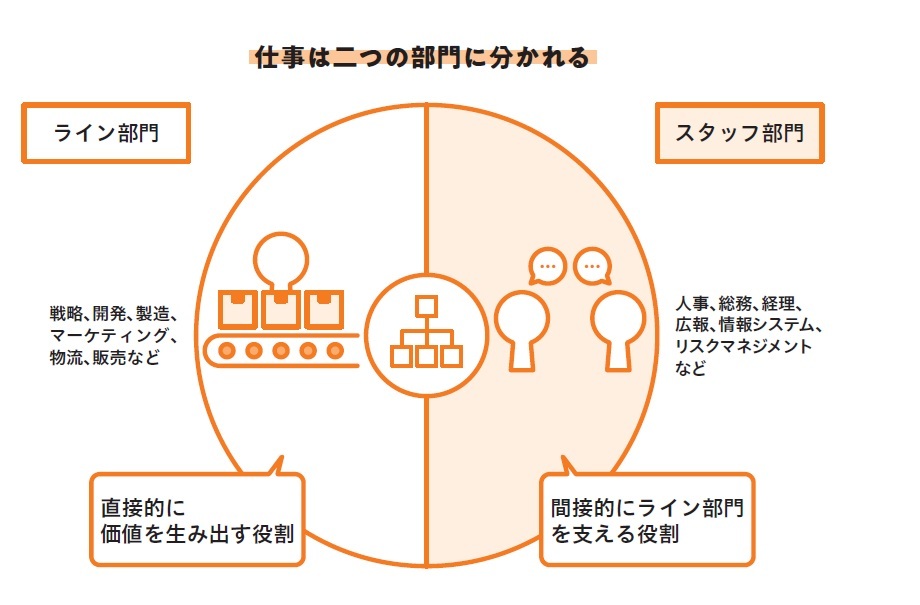

下図のように、会社には大きく分けてライン部門とスタッフ部門の2つがあります。日頃意識することはなくても、誰もがどちらかの部門に属して、何らかの形で会社の問題解決に貢献しているはずです。

ところが、会社というのは大きな装置です。全社で顧客の問題解決に取り組むべきなのに、ほかの部門の人が何をやっているのか知らないということがよくあります。これが社内コミュニケーションの妨げにもなります。

問題解決を効果的に進めるためには、部門を超えた視点を持つ必要があります。

例えば、ライン部門は前後の工程を担う人が何を考えているのか理解する、開発は営業の苦労を、営業は開発の思いを知ることで、より良い価値提供ができるはずです。

スタッフ部門であれば、ライン部門の人がストレスなく働けるよう、非効率な社内定型業務の見直しをします。

それだけではなく、人材配置に問題はないか、強化すべきスキルは何か、請求業務はスムーズに行われているかなど、ライン部門の人が問題解決のスピードを上げるためにできることを理解しておく必要があるわけです。

自分は問題解決のどの部分を受け持っているのか、周りの人は何を受け持っているのかがわかれば、社内コミュニケーションをうまく進める糸口が見えてきます。

日本人の仕事に対する満足度は、諸外国と比べて低いことが知られています。

そのことを示すあるデータを見てみましょう。

パーソル総合研究所の調査によると、日本人の「幸福感(はたらく幸せ実感)」は49.1%で、調査18ヵ国中最下位という結果が出ています。トップであるインドの92.6%、全体の74.7%と比べても明らかに低いことがわかります。

ただし、「不幸感(はたらく不幸せ実感)」は18.4%で、こちらは18ヵ国中15位と良好な数字です。このことからわかるのは、働いていても幸せではないが、かといって特別不幸でもない人が多いということです。

また、GALLUP社の調査では、日本人の会社への「エンゲージメント(愛着、貢献意欲)」はわずか5%とのことです。調査国平均の21%や、アメリカ・カナダの33%と比べるとダントツに低い数値です。日本人は仕事に対して、幸せややりがいを感じにくい特性があるのかもしれません。

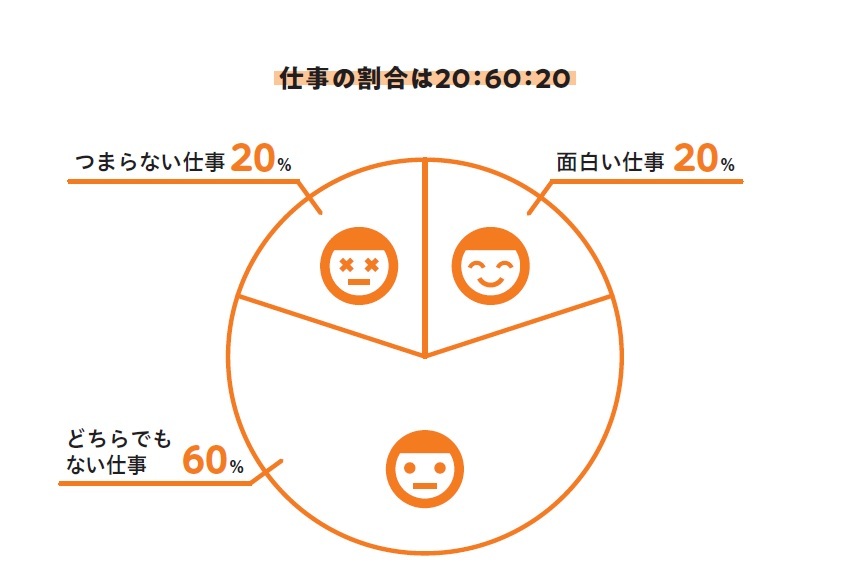

そこで提案したいのが、面白い仕事、どちらでもない仕事、面白くない仕事を次の図のようなバランスで捉える考え方です。

私が思うに、面白い仕事が20%程度あればそれなりにやりがいを感じられ満足できるのではないでしょうか。

残りの60%はどちらでもない仕事であり、最後の20%は誰にとっても面白くない仕事となります。

上司はこれらの仕事をメンバーに割り振ります。そのため、全員にやりがいのある面白い仕事を十分に与えられるわけではありません。むしろ上司が悩むのは、誰にとっても面白くない仕事をどう割り当てるかです。そして、どちらでもない仕事をいかに能力や性格的に向いている人に担当してもらうかにも心を砕いているものです。

今の仕事に、20%程度の「面白い仕事」は存在しますか?

もし思い当たらない場合は、上司に「もっと挑戦できる仕事を与えてほしい」と相談してみるのもありです。仕事をきっちりやっている部下から「全部を面白い仕事にしてほしいとは言わないので、20%くらいは面白いと感じられる仕事をさせていただきたいです」

と伝えられたら、上司もその気持ちを無下にはできないでしょう。

次に考えてほしいのが60%の「どちらでもない仕事」についてです。この仕事に対してどのように取り組むかによって、やりがいは大きく変わってきます。

自分なりに考え、その仕事を改善したり工夫を加えることができれば楽しくなります。

すると、20%しかなかった面白い仕事を80%まで拡大することができます。

残り20%の面白くない仕事はササっと流してしまいましょう。「なんで私がこの仕事をしないといけないんですか?」と思うかもしれませんが、誰もがそういった仕事を多少なりとも分担しています。

結局のところ、仕事の面白さは自分の考え方次第でコントロールできるものです。

エスケイブレイン代表

1969年神戸市生まれ。

1992年文房具・オフィス家具メーカーのコクヨ株式会社に入社。

約20年間、顧客向けの営業および商品・サービス提案に従事し、現場目線でのコミュニケーションと課題解決に取り組む。その後、経営企画、業務改善、広報、社内風土改革など多岐にわたる社内業務を担当。現在は、コーポレートコミュニケーション室室長として、社内外の情報発信やブランド戦略、組織風土改革の推進をリードしている。

その実務経験を生かし、組織におけるコミュニケーションや働き方改革の理論と実践を独自に体系化。「組織のアルゴリズム」と「人の思考パターン」を軸にした社内コミュニケーション改善の手法は、多くの企業で注目を集めている。

同時に、新しい働き方を模索して複業ワーカー(エスケイブレイン代表)としてビジネススキルに関するセミナーや講演、YouTube動画配信などの活動も積極的に行っている。

主な著書に『考える人のメモの技術』(ダイヤモンド社)、『プレゼンの語彙力』(KADOKAWA)、『一発OKが出る資料簡単につくるコツ』(三笠書房)、『「しやすい」の作りかた』(サンマーク出版)などがある。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。