この記事は2025年6月20日に三菱UFJ信託銀行で公開された「不動産マーケットリサーチレポートvol.283『流通構造から読み解く冷凍食品物流』」を一部編集し、転載したものです。

目次

この記事の概要

• 国が公表している産業連関表を用いて、冷凍食品の流通構造を考察。

• 冷凍食品流通の特徴は、『小売段階でのマージンの大きさ』、『川上物流コストの高さ』、『他の財・サービスへの中間投入(小売以外の経路での消費等)の大きさ』である。

• 今後、冷凍食品の市場規模拡大により、「外食配送のネットワーク強化」「小売既存拠点間の輸送共同化」「川上における拠点の集約・再配置」が予見される。

冷凍食品(本稿では冷凍魚介類などを除く『冷凍調理食品』のことを指す。以下同じ。)の需要が増加している。その結果生じるであろう物流の効率化を目的とした低温物流拠点の再配置を行う必要性に着目し、冷凍食品の流通構造についての考察を進めていく。

産業連関表により冷凍食品の流通構造を読み解く

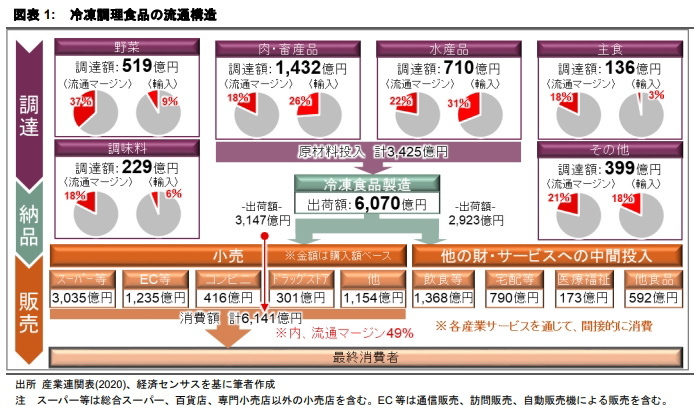

冷凍食品の流通には、農水産事業者、一次加工メーカー、卸・小売、運送・倉庫事業者等、川上から川下に至るまで多くのプレイヤーが介在している。こうした流通過程の全貌を把握することは容易ではない。本稿では、その糸口として10府省庁の共同で作成される産業連関表を用いて、金額ベースでの流通構造を分析した。

流通の特徴1:冷凍食品価格の49%は流通マージン

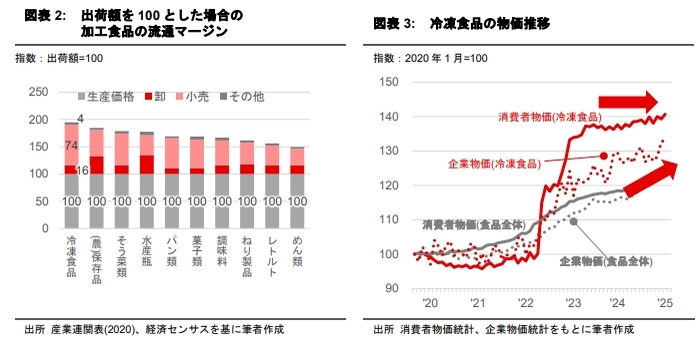

図表1は、冷凍食品が製造され、我々の元に届くまでの各流通過程で発生する付加価値について、金額ベースでまとめたものである。図中左下のメーカーから最終消費者までの流通過程に着目頂きたい。全体でみると、冷凍食品のメーカーからの出荷額3,147億円に対し、消費者の購入価格は計6,141億円である。これは、販売価格の内、流通段階のマージンが占める割合が49%であることを意味する((6,141億円-3,147億円)/6,141億円)。この割合は、菓子、パン、惣菜といった他の加工食品と比べても相当に高い水準である(図表2)。

冷凍食品のマージン内訳を見ると、小売マージンの割合が最も高い(74ポイント)。冷凍食品は他の加工食品と比べて、商品の低温保管にコストを要するものの、相対的に賞味期限が長く、食品ロスが少ないため、利益を確保しやすいという側面がある。加えて、冷凍食品は値下げによる集客ツールとして利用されることも多いが、販促戦略上の利便性を確保するためにも、通常時には一定のマージンを確保した販売がなされていると思われる。

小売業は足元でマージン確保の難度が上昇

一方で、小売段階でのマージンの確保は、足元で徐々に難しくなってきている。図表3は、冷凍食品及び食料品全体の物価の推移を小売物価・企業物価両面で示したものである(2020年1月を100とした場合の指数)。

冷凍食品の物価は小売物価・企業物価共にエネルギー価格が急騰した2022年以降、顕著に上昇した。冷凍食品はコスト上昇・需要拡大両面の影響を受け、食品全体と比べても、物価上昇の程度が大きい。但し、足元では企業物価の上昇が消費者物価の上昇を上回る状況が継続している。原材料や流通コストの上昇を販売価格に十分に転嫁し切れていない状況が継続していると推察される。 つまり、小売業における流通マージンの確保が難しい局面に入ったといえる。

流通の特徴2:納品・調達流通のコストが相対的に高い

川上の調達・製品の納品に目を向けたい。

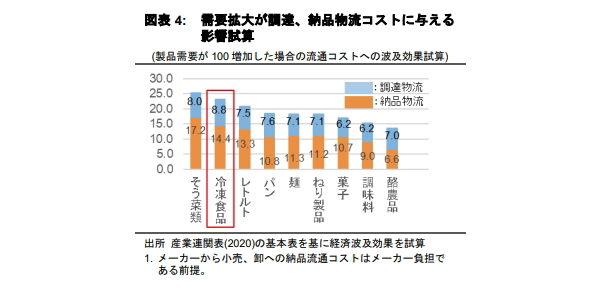

図表4は、各加工調理食品の需要が100増えた場合の調達、納品それぞれの流通コスト増の程度を試算したものである。加工調理食品の内、冷凍食品需要が流通コスト増に与える影響はそう菜類に次いで二番目に高い水準となった。冷凍食品の調達・納品に係るコストは加工食品の中でも相対的に高いものといえる。これには大きく2つの理由がある。

野菜は出荷額に対する流通マージンが高い

1つ目は、原材料である野菜流通のコストだ。野菜の流通は複数次の卸工程が介在するほか、産地からの長距離輸送も常態化していること、商品を定型のパレットに積載することで運搬を効率化できる『パレタイズ』されていない品目もまだ多いことなどから、出荷額に対する流通コストは比較的高い。図表1左上にある通り、冷凍食品原料においても、流通マージン率は37%と最も高い水準である。

食肉、水産品の調達、加工

2つ目は、食肉、水産品を加工する製造プロセスに由来する。金額ベースで冷凍食品の製造に最も多く使用される原料は食肉、次いで水産品であり、この2品目で原料価格の約63%を占める。食肉、水産品は輸入の割合が高い。冷凍食品の性格上、海外産品の投入も多く、そのため、港湾での輸入、検疫、通関等のプロセスを経る必要がある。また国内水産品についても、水揚げされてから、湾岸周辺において、調達、製造を一気通貫に実施することでコスト抑制を図ることが重要となる。

このように冷凍食品は、水産品および輸入品を原料に多く含むことから、湾岸からのアクセスに優れる立地にて加工後、小売・卸の物流センター等に納品されるケースが多い。小売・卸の物流センターは、消費地近傍に立地していることも多く、結果として納品物流は長距離となる傾向にある。 こうした流通の特性もあり、従来から冷凍食品は加工を担うプロセスセンターの共同利用や複数メーカーの在庫集約拠点であるセンター前センターの整備等により、効率化が進められてきたところである。

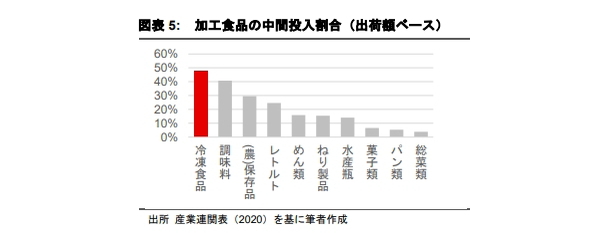

流通の特徴3:中間投入割合が多い

図表1右下に着目頂きたい。冷凍食品は、製品の約半数が最終消費ではなく、他の財・サービスへの中間投入(小売以外の経路での消費等)として使用される。具体的には、外食産業や宅配サービス、病院や介護などの医療・福祉サービス部門にて消費されている。

これは、他の加工食品と比べても高い水準である(図表5)。

冷凍食品はコンビニエンスストアでの取り扱い増加で小口化の進展が予想されているが、外食産業や宅食サービス経由での消費拡大も配送小口化の牽引材料となりうる。

今後の冷凍食品物流に対する予見

これまで見てきたように、食品は品目により流通段階のコストが大きく異なり、流通も大きく異なるため、物流効率化に向けた動きについても、その特性の違いを踏まえる必要がある。

以下では、本稿で考察した流通構造を踏まえ、今後の冷凍食品物流に対する予見を述べたい。

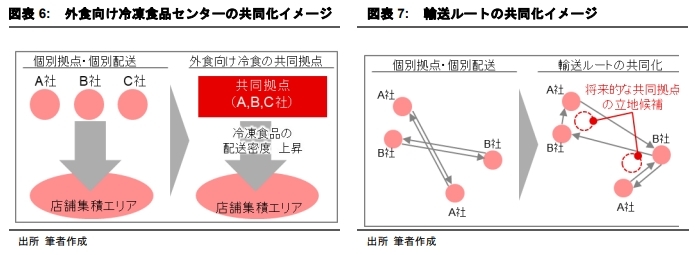

外食配送におけるネットワーク強化

冷凍食品は他の加工食品よりも中間投入が多い食品である。従って、川中~川下の物流網の見直しについては、小売への物流だけでなく、中間投入分を含めて幅広く注視する必要がある。特に、投入額の大きい外食産業は今後も市場の拡大が見込まれる一方、個々の事業規模は小さく、店舗配送の効率化に向けた課題も多い。今後、外食産業向けの冷凍食品の配送密度が高い大都市の商業エリアを中心に、複数事業者による拠点の共同利用化が一層進むものと考えられる(図表6)。

小売産業における既存拠点間の共同輸送化

大手スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどはこの10年間で配送センターや在庫センターの集約・大型化が飛躍的に進んだ。物流網の見直しに当たっては、拠点の再配置よりもまず、既存拠点を活用しつつ、異なる事業者間での輸送ルート共同化が進んでいくと想定される。輸送ルート共同化による効率化の成功経験を蓄積することは、将来的な共同拠点の設置ハードルを下げることにもつながる(図表7)。

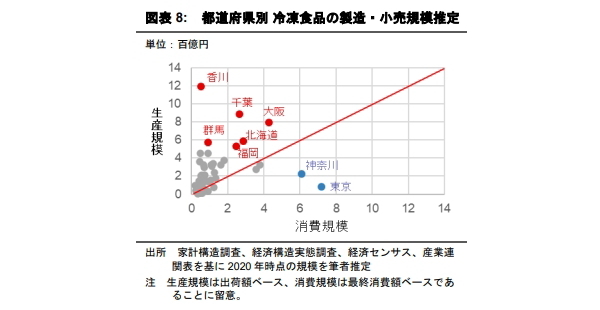

川上(調達、納品物流)における拠点の再配置

冷凍食品は、先に述べたとおり原材料の調達や加工プロセス合理化のため、製造地域から消費地近傍の物流センターへ長距離輸送される傾向がある。よって、市場規模拡大に伴い、長距離輸送のためのマンパワーや車両台数の増加が見込まれる。特に、製造規模が消費規模を大きく上回るような地域においては、地域間輸送の増大が見込まれるため、域内消費に関わる販売物流よりもむしろ調達、納品物流への影響が大きいものと推察される。

例えば、群馬や香川(図表8)などは、首都圏、関西圏の消費規模を支えるため、県内の推定消費規模を大きく上回る規模の冷凍食品を製造している。こうした地域においては、長距離輸送の前段階での在庫集約拠点を設置して総輸送距離を削減することのメリットが今後、一層大きくなってくるものと考えられる。

冷凍食品はライフスタイルの変化、高齢化等を背景に今後も市場規模拡大が見込まれる。市場規模の拡大は、輸送ニーズの変化を通じて、各流通過程において物流網の変化を促す要因となり得る。拠点需要の見極め、テナントニーズの分析に当たっては、こうした流通構造の特性を踏まえた検証が今後、有用になってくるものと考える。