この記事は2025年5月15日に三菱UFJ信託銀行で公開された「不動産マーケットリサーチレポートvol.279『テナント構成で見る物流施設立地』」を一部編集し、転載したものです。

目次

この記事の概要

• J-REITは全国に物流施設を保有するものの、その所在は特定の地域に集中

• 物流会社(3PL事業者等)以外のテナント企業の顔ぶれは、地域によって個性がある

• 物流施設の投資・開発には、地域のエンドテナントの需要の分析が有効

J-REITは全国に物流施設を保有するものの、その所在は特定の地域に集中

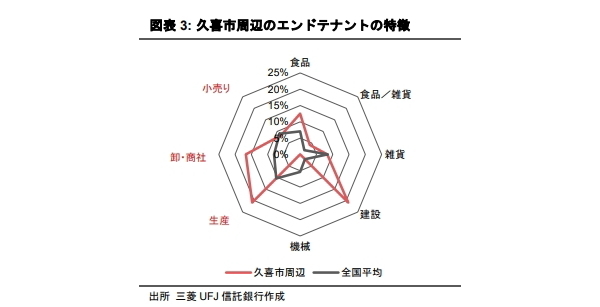

投資用として運用されている物流施設は、全国に広がり、そのうちJ-REITが保有するものは500物件以上ある。本レポートでは、J-REIT保有物件に関するデータをもとに、立地やテナント等の特徴を分析し考察した。

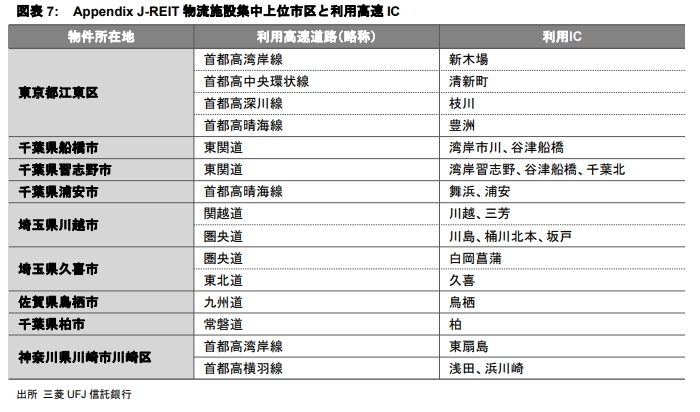

J-REITが保有する物流施設を、市区別に分類すると、図表1に示す通り、特定の市区に集中する特徴がみられる。図表1の(A)からは、9市区では施設が10物件以上立地し、24の市区では施設が5~9物件が立地していることが読み取れる。そして図表1の(B)からは、これらの9市区と24市区を合わせた33市区だけで、47%(19%+28%)と全体の半分近くを占めていることが分かる。具体的な集中上位市区と、そこに立地する施設が利用する高速道路とインターチェンジは、末尾のAppendixに記載したので、参照されたい。

物流会社以外のテナント企業の顔ぶれは、地域によって個性がある

物流をネットワークとして捉える視点からは、物流施設は分散的に展開していく傾向があると言える。その一方で、現在集中している地域には、何らかの独自性が存在していると推測される。本レポートでは、その独自性を物流会社以外のテナント(以下、『エンドテナント』)の違いに着目して分析を試みた。

一般的に、物流施設の多くは、物流会社が借主となり、荷主に対して包括的な物流サービスを提供している。しかし、エンドテナントが自社の事業活動のために直接借主になっているケースもある。

そこで、本レポートでは、J-REITの公開情報およびestie物流リサーチのデータを活用し、物流施設が集中するいくつかの地域におけるエンドテナントの特徴を分析した。

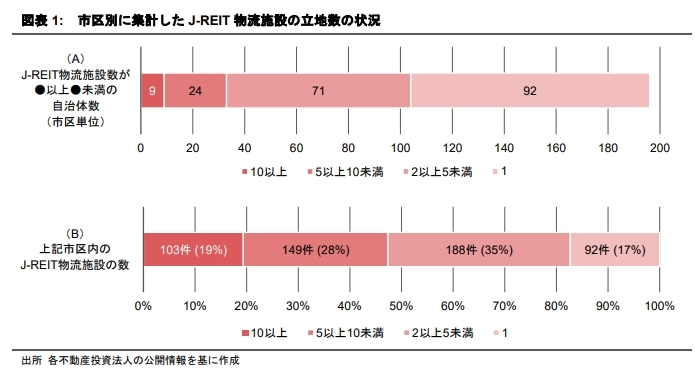

東京湾岸の消費地近接立地~習志野市周辺図表2以降のレーダーチャートは、分析対象エリアのエンドテナントの特徴を表している。

見方であるが、左側にある「小売り」「卸・商社」「生産」は物流への関わり方にてテナント企業の業態を分類している(赤文字)。中央から右側は、テナント企業が取り扱う製品・商品の特徴で分類している(黒文字)<1>。線は、赤色が当該地域の特徴で、灰色が全国平均となる。

千葉県習志野市周辺<2>は、東京湾岸に位置する。巨大消費地である東京圏の中にあり、食品や雑貨を扱うスーパーやEC(ネット通販)および食品系メーカーのテナントが直接賃借利用し、家庭向けの商品を保管・発送していることがうかがわれる。

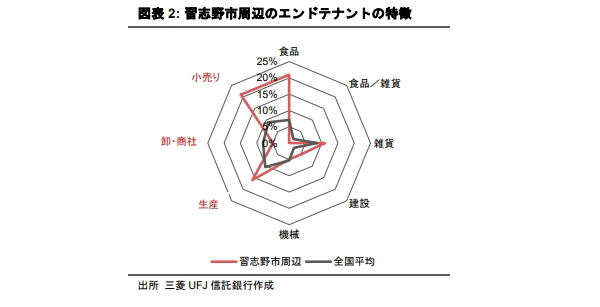

首都圏内陸部の製造系立地~久喜市周辺

埼玉県久喜市は、関東の内陸部にあり、東北道と圏央道の結節点となっている。図表3からは、卸・商社または生産系の企業が多いとともに、品目では建設資材を取り扱うテナントが多いことが読み取れる。埼玉県内は製造業の事業所が多い<3>こともあり、メーカーや卸・商社がB to B(企業間取引)の目的で直接賃借していることが考えられる。

1:一つのテナントは、業態の中から1つ、製品・商品の中から1つ、重複して分類される。

2:習志野市内に立地する物流施設に加え、習志野市内のICを利用する習志野市以外の施設を含め「習志野市周辺」とした。以下、図表6まで同じ。

3:経済産業省の 2023年製造業事業所調査では、埼玉県は、製造業の事業所数で全都道府県中4位、同従業員者数でも4位である。

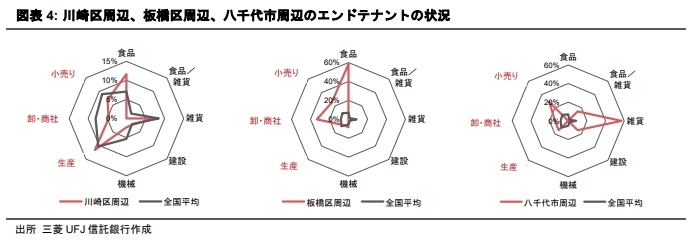

個性の強い業種集積地~川崎区周辺、板橋区周辺、八千代市周辺

物流施設の集中地域の中には、特定の属性のエンドテナントが集まっているところもある。

図表4において、神奈川県川崎市川崎区では、食品メーカーが多いが、詳細を調べると食品加工センターが集中して入居している。東京都板橋区では、食品を取り扱う卸・商社が多いが、同様に調べると、特に酒類卸業者の存在が際立っている。また、千葉県八千代市では、雑貨を取り扱う小売業が多いが、その中でも、フットウェア(靴)を取り扱うブランドが目立つ。

同種の商品を扱う小売店が特定の地域に集まる現象は一般的に見られるが、物流施設においても、このような集積が確認される。この集積は、配送効率の向上や他の運営上の利点をもたらしている可能性があると推察される。

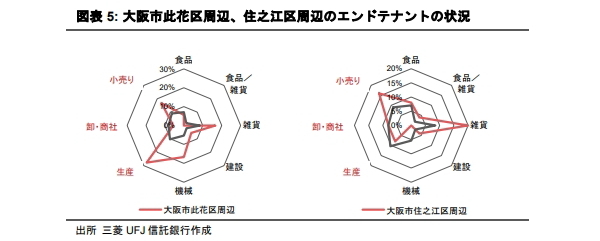

大阪湾岸では区によって個性に違い~此花区周辺、住之江区周辺

大阪市でも、湾岸部に物流施設の集中地域があるが、北部にある此花区と南部にある住之江区では、エンドテナントの傾向が異なる。

此花区は、近年は、テーマパークや万博会場等で話題を集めるが、古くは重工業が進出していた地域でもあり、エンドテナントにも機械を扱う生産系(メーカー)が多い。

それに比べて、住之江区では雑貨を扱う小売業の割合が高く、消費地近接立地の傾向が出ている。

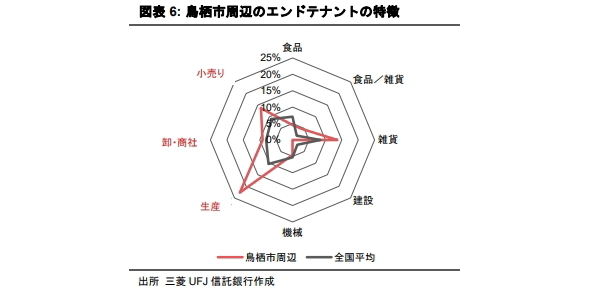

九州の交通の要衝~鳥栖市周辺

九州においては、佐賀県鳥栖市に物流施設が集中している。鳥栖市は、九州の東西南北を結ぶ高速道路の十字結節点として交通の要衝である。この地域のエンドテナントは、雑貨を扱う生産系(メーカー)や小売業の割合が多く、九州内各地域へのアクセスの良さが評価されていると考えられる。

全国平均を上回る価格上昇の可能性あり

一般に、投資用物流施設の価格は上昇を続けてきた。その要因の一つとして、投資家からの期待利回りの低下が挙げられる。J-REITの物流施設における期待利回りは、直近5年間、全国平均で0.38ポイント低下している。一方で、本レポートで取り上げた8つの地域は、期待利回りの低下幅が0.39~0.63ポイント<4>と全国平均を上回っており、これらの地域では、平均以上の価格上昇が見られた可能性<5>が示唆される。

これら8地域には、物流施設が集中しているという共通の特徴がある。この集積の背景には、広域物流を手掛ける物流会社にとって、物流施設が過度に分散しているより、一定の容量を持つ集積地域が存在する方が、運営効率が高まる利点があると考えられる。この効率性が評価され、地域の物流施設の価値向上につながっている可能性がある、

さらに、これらの地域にはエンドテナントの構成にも独自性が見られる。物流会社の需要に加え、エンドテナントの需要が重なることで、その地域全体の物流施設の将来性が高く評価されていると推測される。このような評価が期待利回りの低下を促し、全国比大きな価格上昇の要因となっていると考えられる。

4:期待利回りの低下幅は、各物件の鑑定評価で使用された還元利回りに基づいて算出した。8地域の期待利回り平均低下幅は0.53ポイントであり、中央値も同様である。

5:厳密には、賃貸収益の変化も影響するため、期待利回りが低下しても必ずしも価格が上昇するとは限らない。

エンドテナントの分析意義

物流施設の投資・開発には、地域のエンドテナントの需要を精査が有効

投資用の大型物流施設において、主要なテナントは通常、物流会社が担っている。しかし、地価や建築費の高騰に伴い、物流施設の賃料には上昇圧力がかかりつつある。この状況下では、物流会社が従来のように倉庫の借主となりリスクを負うことが難しくなる可能性がある。すると、エンドテナントが直接借主となり、物流会社がオペレーションを請け負うという形態が増加することが予想される。このような環境を想定すると、物流施設の開発や投資を行う際には、地域におけるエンドテナントの需要を精緻に分析することが、これまで以上に重要となるだろう。

エンドテナントにとっての最適立地(今後の研究課題)

本レポートでは、工業系メーカーの進出が多い地域においては、J-REITの物流施設にそれらがテナントとして入居していることを紹介した。また、大都市の消費地近郊では、食品と雑貨を扱うメーカー、卸売り、小売業がテナントして多く見られる傾向についても触れた。

本レポートにて用いた手法により、立地とテナントの現状の関係を発見し、それを解釈することは可能だった。しかし、特定のテナント業種に対して、どのような立地が最適であるかを導き出すことはできない。

この問題に対しては、業種や製品ごとに異なる物流コスト負担力と、地域ごとに異なる物流施設の開発コストに見合う賃料水準の、両者の適合性を分析する手法を検討する必要があると考える。今後の研究課題として取り組みたい。