この記事は2025年7月11日に「きんざいOnline:週刊金融財政事情」で公開された「補助金と暫定税率で官製相場色強まる日本のガソリン価格」を一部編集し、転載したものです。

(資源エネルギー庁「石油製品価格調査」ほか)

ガソリンの小売価格が官製相場の様相を強めている。本来、ガソリン価格は主に原油価格と円相場の動きを反映して変動する。原油安や円高の際には、原油輸入価格の下落を受けてガソリンの卸売価格が下がり、小売価格の値下げへと波及する。原油高や円安の際はその逆だ。

しかし、政府が2022年に補助金制度を開始して以降、その関係性はほとんどなくなった。政府の補助金は、石油元売りに対して補助金を支給することで出荷価格を同額抑制してもらい、小売価格の抑制につなげる仕組みとなっている。原油輸入価格が高止まるなか、政府による補助金の多寡がガソリン価格を決める状況が続いている。

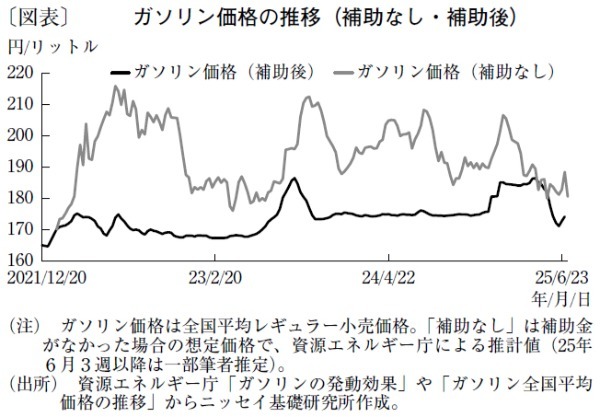

24年末以降には補助金制度の変更が相次いだ。政府が同年12月からガソリン価格(全国平均レギュラー小売価格)の誘導目安を1リットル当たり175円から185円へと段階的に引き上げたことで、今年1月から4月にかけてガソリン価格も185円前後に切り上がった(図表)。その後、政府は補助金制度を再び変更し、5月下旬からは段階的に1リットル当たり10円の定額補助へと移行。原油輸入価格が下落したタイミングでこの変更が実施されたことで、ガソリン価格は6月半ばには170円強まで押し下げられた。さらに、中東情勢緊迫化に伴う価格上昇リスクの高まりを受け、政府は6月下旬に175円を超える部分への全額補助を追加で導入した。

政府による説明が十分ではないため偏った見方かもしれないが、昨年末からいったんガソリン補助金の誘導目安を185円に引き上げたのは、予算を節約するためだった可能性がある。その上で、参院選直前に補助金を重点的に投入し、ガソリン価格の押し下げを演出したようにも見える。

今後のガソリン価格も政治によって大きく左右されそうだ。175円程度を上限とする措置は今年8月までとされているが、価格上昇圧力が続けば、政府は延長を検討するだろう。判断基準は「政府として、その時にどの程度のガソリン高を許容できるか」だ。

その先には、現在1リットル当たり25.1円が課されている「ガソリン暫定税率」の引き下げという政治的要素も加わる。政府は現行の定額補助を「暫定税率について結論を得て実施するまでの間」続けるとしている。暫定税率が廃止される際には、現行の補助金が停止される一方で暫定税率が停止され、ガソリン価格が両者の差額分(上限措置終了後は消費税込みで約17円)だけ下落すると見込まれる。ただし、暫定税率廃止を巡る議論が難航を続け、定額補助が延々と継続される可能性も否定できない。

ニッセイ基礎研究所 主席エコノミスト/上野 剛志

週刊金融財政事情 2025年7月15日号