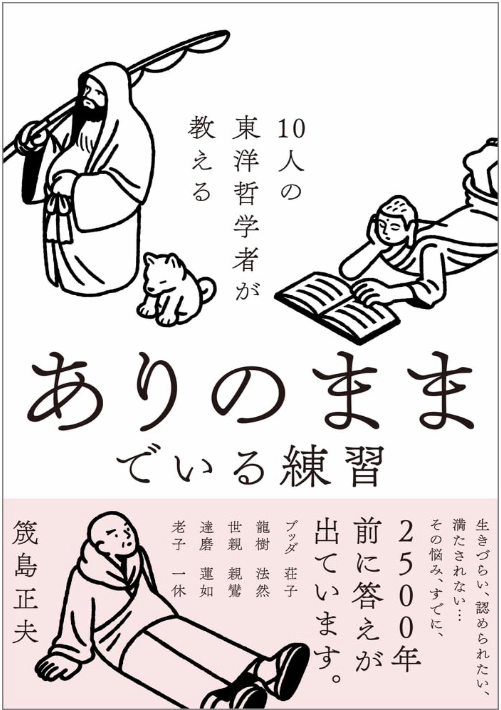

本記事は、筬島 正夫氏の著書『10人の東洋哲学者が教える ありのままでいる練習』(SBクリエイティブ)の中から一部を抜粋・編集しています。

世界初の「中二病」発症

あなたは「自分は何のために生きているのか」と考えたことはありませんか?

もし1度でもあるなら、悟りへの第一歩をすでに踏み出しているかもしれませんよ。

なぜなら、この「何のために生きているのか」という問いは、インドの王子、シッダールタ太子、つまり後のブッダも抱えていたからです。

では、なぜブッダがそのような悩みを持つようになったのか、順番にお話ししていきましょう。

ブッダは約2,600年前、現在のインドとネパールの国境付近にあった小国に生まれたといわれています。

ブッダの母は、ルンビニー園という花園を通りかかった時に産気づき、そこで出産しました。仏教系の幼稚園に「ルンビニー幼稚園」という名前が多いのは、この由来からです。

そして、ブッダは、誕生した時に右手で天を、左手で地を指し「天上天下唯我独尊」と宣言したといわれます。もちろん、いくらブッダとはいえ、生まれたばかりで言葉を発しはしなかったでしょう。しかしこの短い言葉は、ブッダが説いた深い教えを象徴しています。

彼は、釈迦族の国王の長男ですから、生まれながらにして、お金、財産、地位、名声を持っていました。それだけではなく、学問でも武術でも国一番の才能に恵まれ、文武両道を体現する人物でした。まさに今でいう〝超エリート〟です。

やがてヤショダラ姫という“国一番”と称えられた女性と結婚し、子どもにも恵まれ、誰もがうらやむ生活を送っていました。

ところが、そんなスーパーマンのようなブッダにも深い悩みがあったのです。それが、先にお話しした

「やがて老い、病み、死にいく人生、何のために生きているのか」

という疑問です。これは、現代で言う「中二病」のど真ん中の“悩み”と共通していますよね(「中二病」とは、中学二年生頃の思春期に見られる特有の青臭い悩み、と揶揄されています)。

これは、多くの人にとってかなり意外な事実ではないでしょうか。

「世界の四大聖人の1人・ブッダと、俺は同じことを悩んでいたなんて!」と驚いたり、「中二病とバカにされたり、自分の悩みがおかしいのかなと落ち込んでいたけれど、大切な問題だったんだ!」と嬉しくなった人もいるかもしれません。

彼が悩み始めたきっかけは、東西南北にある城の門から外に出たことでした。これを「四門出遊」といいます。その時ブッダは、老いを嘆く人、病に苦しむ人、亡くなった人に遭遇して驚きました。いつも若くて健康な人に身の回りの世話をしてもらっていたので、老人、病人、死者を初めて目にしたからです。「人はみんな、やがて年老い、病んで、死ぬ。なのに、なぜ生きるのだろう?」

深い疑問が彼の心に渦となって湧き起こりました。

そして、4つ目の門の外で、老病死を越えた幸せを求める修行者を見て、宮殿を捨てて出家したのでした。

周囲からすれば、「あんなに恵まれた環境を捨てるなんて、頭がおかしいのか!?」と思えたかもしれません。しかし、彼にとっては、それこそが「生きる意味」を探す「本当の人生という旅」の始まりだったのです。

この時のブッダの気持ちは、現代を生きる私たちにも通じるものがあるのではないでしょうか。

たとえば、社会のレールに乗って、それなりに成功しているのに「本当にこれでいいのか?」「何かが足らない」「何かが違う」と違和感を覚える。あるいは、「今の延長に自分が求めているものが本当にあるのだろうか」と不安に思う。

この気持ちがわかる人は、程度は違えど、ブッダに自分と似通ったところを感じ、ブッダの存在が身近なものに思えてくることでしょう。

修行をしすぎて絶体絶命のピンチに

さて、宮殿を捨て、真実を求める旅に出たシッダールタ太子はどうなったのでしょう。

彼はただの修行者ではなく、厳しい修行を積む求道者となりました。

当時のインドは空前の修行ブーム。悟りを得るためにはまず修行が常識という、今の日本では考えられない状況でした。そこで太子は、あらゆる修行を試し、その極限まで自らを追い込みました。

彼はほとんど何も食べずにいたため、体が骨と皮だけになるまでやせ衰えていきます。極端な禁欲によって悟りを得られると信じ、呼吸すら制限し、血の気が引き、意識が遠のくほどの状態になるまで修行をしていたのです。

のちにその姿は、「出山釈迦像」「苦行釈迦像」として、あばら骨が見えるほどの痛々しい姿として彫刻されています。

ある日、太子は座禅を組みながら、体の限界を超えた修行をしていました。

彼は大木の根元に座り込み、呼吸を極限まで抑え、何時間も動かずに瞑想を続けたのです。

しかし、極度の飢えと疲労で力尽き、ついには限界に達してしまいます。

その時、シッダールタは極端な苦行ではなく、心身を整え、健全な状態でこそ悟りに至るのではないかと気づいたのです。

そして、まずは沐浴をして身を清めようと思いました。

近くに流れるニレゼン河で沐浴し、河から出ようとしたのですが、体力を失っていた太子には、河から出る力が残されていませんでした。

まさに死の淵に立たされたその瞬間、1人の村娘が彼を見つけました。

その少女の名前はスジャータ。彼女は長い間、神聖な存在に捧げるための乳粥を準備していました。やせ衰えた太子の姿を見たスジャータは、彼が神聖な修行者であると感じ、乳粥を差し出しました。

ちなみに、あのコーンクリームポタージュなどで有名な会社「スジャータめいらく」の社名は彼女の名前からとったものです。

乳粥を口にした時、シッダールタは身体の奥から温かい力が湧いてくるのを感じ、河から出ることができました。

こうして、彼は苦行の道を捨て、菩提樹の下に座り35歳で仏の悟りをひらいたのでした。

幼稚園の頃、戦争などの争いが絶えない世界に絶望感と無力感を覚え、みんなが幸せになれる道を探し始める。さらに高校時代、後輩の死を通して、良い学校を出て良い就職してお金持ちになれば幸せになれるという幸福観に大きな疑問を抱く。

キリスト系の関西学院大学社会学部に入学し、答えをキリスト教や西洋哲学に求めるも得られず、東洋哲学に目覚める。 世界の哲学・思想を比較する社会学を学び、浄土真宗の布教使として学んできたことを活かして令和6年フリーのユーチューバーとして独立。

すべてのお経を読破したうえで、東洋哲学の深い内容を中心に0から一気にわかりやすく解説し、チャンネル登録7万5,000人を突破。おさじー先生の名前で親しまれている。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- なぜ世界のエリートは東洋哲学を学ぶのか?

- 「生きる意味」を探す世界最古の“中二病”とは

- モノ思考からコト思考へ! 執着を手放し、心を自由にする方法

- 「ねばならない」を捨て、固定観念から解放される「空の思想」

- ダルマ人形は修行の証?!「七転び八起き」の精神とは

- 老子とプーさんに学ぶ「豊かさ」の正体とは

- 人生が楽になる!「ルール・トラブル・ゴール」3つの“ル”活用術

- 「マウント合戦」で疲れないために... 親鸞に学ぶ心の平等思想