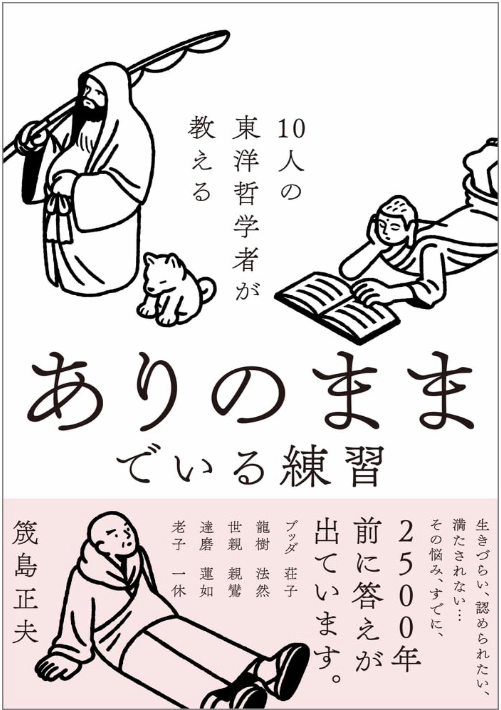

本記事は、筬島 正夫氏の著書『10人の東洋哲学者が教える ありのままでいる練習』(SBクリエイティブ)の中から一部を抜粋・編集しています。

怒りたくないのに、イライラしてしまう

「こんなことで怒りたくないのに」「もっと冷静になりたいのに」

そう思っても、ついカッとなってしまう。そんな経験、誰にでもあるでしょう。そして、後から自分を責める。

この繰り返しでは、あっという間に疲れてしまいますよね。

「怒り」は感情の1つとして、ごく自然なものです。でも、「必要以上に怒りすぎてしまうこと」「後で後悔すること」「イライラがずっと続くこと」は、なかなか厄介なものです。

たとえば、朝の通勤。急いでいるこちらの気持ちをまるで無視するように、目の前でのんびりスマホを見ながら改札を通る人や、ゆっくりと歩く人たち。そんな場面に遭遇すると、「もう! 早くしてよ!」と心の中で叫びたくなるものです。

または、職場でのちょっとした出来事。上司の何気ない一言にイライラしたり、部下の返事の仕方にカチンときたり。また、理不尽なクレームを受けたり、家族の態度に腹が立ったりすることもあるでしょう。そんなことの積み重ねで、「最近イライラしやすくなったな」と感じることもあるかもしれません。

でもよく考えてみると、同じ状況でも怒る人と怒らない人がいますよね。

前を歩く人が遅くても気にしない人もいれば、「ちょっと!」とイライラする人もいる。同じ言葉をかけられても、「なんだと!」と思う人と、「まぁいいか」と受け流せる人がいる。この違いはいったい何なのでしょうか?

「自分は短気な性格だから」とか「昔からこうだから」と思う人もいるかもしれません。でも、本当にそうでしょうか?

たとえば、同じ自分自身でも、休日のリラックスした時間には、それほど腹は立たないのに、忙しくて余裕がない時は、普段なら気にならないことにも過剰に反応してしまう傾向にないでしょうか。つまり、怒りやすさは性格だけではなく、その時の状況や心の状態にも左右されるのです。

さらにもう少し考えてみましょう。

あなたが最近イライラした出来事は何でしょうか? それはどんな場面で、どんな気持ちだったでしょうか?

たとえば、こんなことがあったかもしれません。

「スマホを見ながら歩いている人にぶつかりそうになって、『危ないな!』と怒鳴りたくなった」

「レジの行列で前の人がモタモタしていて、ため息が出た」

「会議で話がまとまらず、イライラが募った」

「子どもがなかなか言うことを聞かず、『早くしなさい!』と怒鳴ってしまった」

どれもよくある出来事です。特に、イライラしやすいのは、「自分が思っている通りに物事が進まない時」や、「相手が自分の期待と違う行動をした時」ではないでしょうか。

でも、ちょっと考えてみてください。なぜ、そこで怒るのでしょう?

たとえば、スマホを見ながら歩いている人がいたとして、その人は「あなたを怒らせよう」と思って歩いているわけではないでしょう。

レジでモタモタしている人も、「あなたをイライラさせるために」遅くしているわけではない。会議がまとまらないのも、子どもが言うことを聞かないのも、パートナーが話を聞いてくれないのも、「悪意があってやっている」とは限らない。

にもかかわらず、私たちは「なんでこんなことをするの!」と怒ってしまう。

つまり、「こうあるべき」「こうしてほしい」という思いが強いからこそ、それが裏切られた時にイライラするのです。

さらに厄介なのは、一度イライラすると、その感情が残ってしまうことです。朝からイライラしたら、その後の仕事にも影響します。

では、どうすればいいのでしょうか。

ダルマ人形が丸いのは、修行をしすぎたから!

そこでご紹介したいのが禅(禅宗)の始祖、達磨(達磨大師)です。

「達磨」といえば、赤くて丸くて、片目を入れるあの人形を思い浮かべる人が多いでしょう。人によっては「かわいい癒し系」というイメージをお持ちの人もいるかもしれません。

しかし、そのモデルになった実在の人物・達磨の人生は、過酷すぎるものでした。

そもそも達磨とは何者なのでしょうか?

彼は5世紀後半、南インドのカンチープラム(香至国)の王子として誕生しました。元の名は菩提多羅。育ちの良い王子だった彼ですが、若くして父王を亡くし、2人の兄に国を任せると、出家を決意。ブッダの教えを継ぐ一派の27代目の僧、般若多羅尊者のもとで修行を重ねました。

40年間の厳しい修行の末、ついに彼は28代目を継承します。一説によると、彼は師の遺言に従い、インドでの布教を67年続けた後、ついに中国へ向かうことに。いったい何歳なんですかと聞きたくなるでしょうが、まあ伝説としてそのあたりは東洋哲学らしく流してくださいませ。一応150歳まで生きた説もあるということだけお伝えしておきましょう。

3年の航海を経て広州の港に上陸し、洛陽近郊の嵩山少林寺にたどり着きました。

そこで始まったのが、伝説の「面壁九年」です。

彼は洞窟の壁に向かい、9年間ひたすら座禅を続けました。食事も最低限、身じろぎもせず、悟りの境地に至るために己を極限まで追い込んだのです。

その結果、手足の血流が滞り、なんと腐りはじめてしまいます。ついには自らの手足を切り落とすことに……!

このあまりにも壮絶な修行の結果、彼の姿は「手足のない丸い形」へと変わり、それが現代のダルマ人形のデザインになったといわれます。

「癒し系」だなんてとんでもない! 彼の形こそ「極限の修行の証」なのです。

そんな達磨のもとに、ある日、求道者・慧可が現れます。

彼は弟子入りを願いますが、達磨は取り付く島もないほどに完全拒否。それでも慧可は諦めず、雪の降る極寒の中、一晩中待ち続けました。

慧可の膝が雪に埋もれても、達磨は振り向きもしません。

ついに慧可は、決死の覚悟で自らの左腕を切り落とし、達磨に差し出します。

「これでもダメですか」

ここに至って、ようやく達磨は彼を弟子として認めました。

この慧可こそ、中国禅宗の初代継承者となり、禅の教えを後世に伝えていくことになるのです。

しかし、達磨の壮絶な人生はこれで終わりません。彼の教えを理解できない者たちによって、ついには毒殺されてしまい、熊耳山定林寺に葬られたと言われています。

彼の命は絶たれましたが、その精神は今もなお生き続けています。

「何があっても倒れても起き上がる。七転び八起き」。そう、ダルマの丸い形には、彼の魂が込められているのです。

幼稚園の頃、戦争などの争いが絶えない世界に絶望感と無力感を覚え、みんなが幸せになれる道を探し始める。さらに高校時代、後輩の死を通して、良い学校を出て良い就職してお金持ちになれば幸せになれるという幸福観に大きな疑問を抱く。

キリスト系の関西学院大学社会学部に入学し、答えをキリスト教や西洋哲学に求めるも得られず、東洋哲学に目覚める。 世界の哲学・思想を比較する社会学を学び、浄土真宗の布教使として学んできたことを活かして令和6年フリーのユーチューバーとして独立。

すべてのお経を読破したうえで、東洋哲学の深い内容を中心に0から一気にわかりやすく解説し、チャンネル登録7万5,000人を突破。おさじー先生の名前で親しまれている。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- なぜ世界のエリートは東洋哲学を学ぶのか?

- 「生きる意味」を探す世界最古の“中二病”とは

- モノ思考からコト思考へ! 執着を手放し、心を自由にする方法

- 「ねばならない」を捨て、固定観念から解放される「空の思想」

- ダルマ人形は修行の証?!「七転び八起き」の精神とは

- 老子とプーさんに学ぶ「豊かさ」の正体とは

- 人生が楽になる!「ルール・トラブル・ゴール」3つの“ル”活用術

- 「マウント合戦」で疲れないために... 親鸞に学ぶ心の平等思想