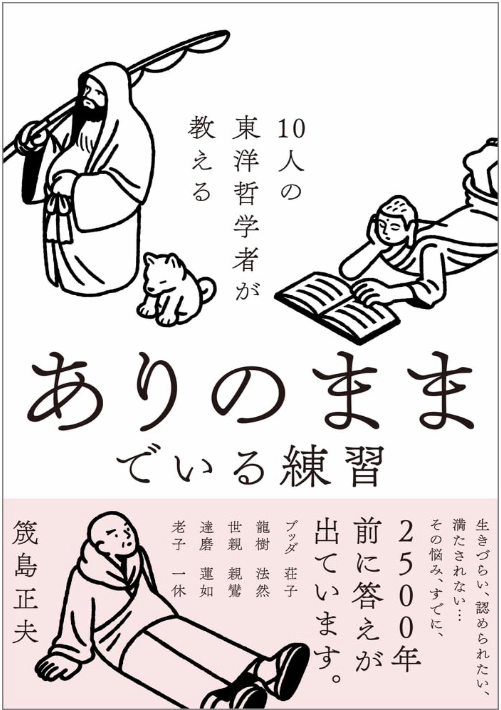

本記事は、筬島 正夫氏の著書『10人の東洋哲学者が教える ありのままでいる練習』(SBクリエイティブ)の中から一部を抜粋・編集しています。

まだまだ足りない、もっと欲しい

新しい服、最新のスマホ、フォロワー数、資格、貯金、仕事の成果。どれだけ手に入れても、どこか満たされない。気づけば「もっともっと」と、永遠に続くゴールのないレースを走り続けている……。

そんな渇望に振り回されてはいませんか?

私はそんな状態を「数病」と名付けています。わかりやすく言うと、数字や目に見える成果にとらわれすぎて、本当に大切なものを見失ってしまう“病”です。

たとえば、資格取得が目的になり、人生の迷子になっている人がいます。

「この資格じゃ、まだ満足できない」と焦るあまり、取得した資格の数ばかり増え、「それをどう活かすか」が見えなくなっている。そんな人も数病の患者です。

より身近な例で言うと、食べ放題で「たくさん食べたほうが得」とばかりに無理に食べすぎてお腹を壊す人も数病です。

また、社員をお金を生み出す道具のように考え、人間よりも成果やお金という数字を重んじるブラック企業は、数病に侵されている最たるものの1つでしょう。

目標を達成した時、一時的な熱狂があっても、安らかな心が手に入れられない場合、数病に侵されている可能性が高いです。さらに、成果という数字を追い求めるあまりに、うつ病や過労死などに追い込まれてしまうのは、数病の末期症状と言えるでしょう。

つまり「心よりも数値」にフォーカスし、「数は多ければいい」と数に振り回されると、どんな人でも不幸になってしまうわけです。

自給自足のスローライフ

そんな「数病の傾向」がある人にご紹介したいのが老子です。

老子は紀元前571年に中国に生まれ、激動の春秋戦国時代を生きたとされます。老子の名を、一度は見聞きされたことがあるのではないでしょうか。

しかし老子は、世界的な知名度の高さとは裏腹に、その実在さえも議論されるほど神秘的な存在です。たとえば「生まれた時から白髪の老人だった」という謎の伝説があるほど、不思議な魅力に満ちています。

そんな老子が記したとされる『老子道徳経』(単に『老子』ともいう)は、儒教の『論語』と並び、中国思想の二大古典書物として知られています。

面白いのは、この2つの作品の内容がまったく異なることです。

『論語』が人間社会での道徳や規範を重視するのに対し、『老子』は「自然に従い、流れるままに生きよ」と説いています。

実際、老子自身、社会の競争や権力争いに疲れ果て、ついには官職も捨て、隠居の道を選んだとされます。その旅立ちの際、彼が乗ったのは馬ではなく牛。ゆったりと歩む牛に揺られながら、街を去ったと伝えられています。

その姿は、老子の思想そのもの。

「急がず無理をせず、自然の流れに身を任せる」という哲学を象徴しています。

国境を越えようとした時、老子は関所の役人に引き止められました。悪いことをしたからではありません。なんと関所に老子の大ファンがいて、「どうかあなたの知恵を後世に残してください」と懇願したのです。老子は渋々ながらも筆をとりました。その結果生まれたのが、前述の『老子道徳経』です。

この書物にはわずか5,000字ほどしか書かれていないのですが、その中には、人生の本質に迫る深遠な思想が凝縮されています。

老子を引き止め、文字として残すよう懇願してくれた役人には、「ありがとう」と感謝したくなりますよね。

老子は「知識や欲望を削ぎ落とし、競争を手放し、自然と調和して生きなさい」と一貫して説いています。現代社会の「もっと成功しなければ」「もっと効率的に動かなければ」、そんな価値観とは対極にあります。

「豊かさとは『何かを増やすこと』なのか?」

そう問われているような気持ちになります。

自給自足のスローライフに魅了される人が増えているのは、この問いへの答えなのかもしれません。

便利さを求める社会では、手間のかかることを「無駄」と考えがちです。

しかし、実際に自分でつくる喜びを知った人は、「効率」よりも「充実感」に目を向けるようになります。たとえば、野菜を育て、手をかけて調理し、じっくり味わう。そのシンプルな行為が、人の心を満たしてくれるのです。

スマホを手放し、少しだけ手間のかかることに挑戦してみませんか?

何かの野菜を育て、手使事の楽しさを味わうとか、昼寝をしてみるとか、そんな小さな一歩が、「もっと欲しい」という数病を軽減してくれるでしょう。

「クマのプーさん」との共通点──「今、『何もしない』をやっているのさ」

ころんとしたお腹に、いつもハチミツを抱えている「クマのプーさん」。

ディズニーによってアニメ化もされたA・A・ミルンによる児童小説の主人公をご存じでしょうか。

昨今、このプーさんと老子のつながりに注目する声もあります。

そのほのぼのとした見た目とは裏腹に、彼の生き方には人生を軽やかにするヒントが詰まっています。プーさんの言動は単純に見えますが、実は大人が忘れがちな大切な哲学を教えてくれるのです。

何かを深く考え込むよりも、お腹が空いたらまず「食べる」プーさん。

道に迷っても、あわてて抜け出そうとはせず、のんびり歩き続けるプーさん。

そして、「何もしない」がモットーのプーさん!

このようなプーさんの言動は、老子の思想と見事に一致しています。

無理に物事をコントロールしようとせず、あるがままに身を委ねる、そんな生き方こそが、実は心を穏やかにする秘訣なのかもしれません。

老子は「無為自然」を説きました。つまり、「何かをしなければいけない」という思い込みを手放し、流れに身を任せることの大切さを語ったのです。プーさんの名ゼリフ「何もしないをしている」は、まさにこの教えを体現しています。

映画『プーと大人になった僕』から、素敵な言葉をご紹介しておきますね。

「Doing nothing often leads to the very best something.」

(何もしないことが、最高の何かにつながることがよくある)

現代人は、常に何かをしていないと落ち着かない傾向があります。「無駄な時間を過ごしてはいけない」「何か生産的なことをしなければならない」と、頭の中が常に“やるべきこと”でいっぱいになっています。しかし、それが本当に豊かな生き方なのでしょうか?

プーさんの世界では、みんながゆったりとした時間を過ごしています。

せかせかと働いて競争するのではなく、必要なことを必要な時にだけやる。そして、友達とおしゃべりをしたり、何も考えずに空を眺めたりする時間を大切にしています。これこそ、老子の思想に通じる「ゆるやかな生き方」なのです。

老子自身もまた、世俗の競争や権力争いから離れ、静かに生きることを選びました。まさに「何もしないをする」精神がそこにあります。

とはいえ「何もしないこと」は、単なる怠惰ではありません。プーさんが「何もしないをしている」と言う時、それは「積極的な休息」なのです。あえて何もしないことで、本来の自然な流れに戻ることを意味します。

たとえば友達と集まってただおしゃべりを楽しむ、空をぼんやり眺める、何の目的もなく散歩をする。こうした時間は無駄ではなく、疲れきった現代人にとっては、むしろ人生を彩る大切なひと時なのです。

あなたも今日から少しだけ「何もしない時間」を意識してみませんか。

幼稚園の頃、戦争などの争いが絶えない世界に絶望感と無力感を覚え、みんなが幸せになれる道を探し始める。さらに高校時代、後輩の死を通して、良い学校を出て良い就職してお金持ちになれば幸せになれるという幸福観に大きな疑問を抱く。

キリスト系の関西学院大学社会学部に入学し、答えをキリスト教や西洋哲学に求めるも得られず、東洋哲学に目覚める。 世界の哲学・思想を比較する社会学を学び、浄土真宗の布教使として学んできたことを活かして令和6年フリーのユーチューバーとして独立。

すべてのお経を読破したうえで、東洋哲学の深い内容を中心に0から一気にわかりやすく解説し、チャンネル登録7万5,000人を突破。おさじー先生の名前で親しまれている。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- なぜ世界のエリートは東洋哲学を学ぶのか?

- 「生きる意味」を探す世界最古の“中二病”とは

- モノ思考からコト思考へ! 執着を手放し、心を自由にする方法

- 「ねばならない」を捨て、固定観念から解放される「空の思想」

- ダルマ人形は修行の証?!「七転び八起き」の精神とは

- 老子とプーさんに学ぶ「豊かさ」の正体とは

- 人生が楽になる!「ルール・トラブル・ゴール」3つの“ル”活用術

- 「マウント合戦」で疲れないために... 親鸞に学ぶ心の平等思想