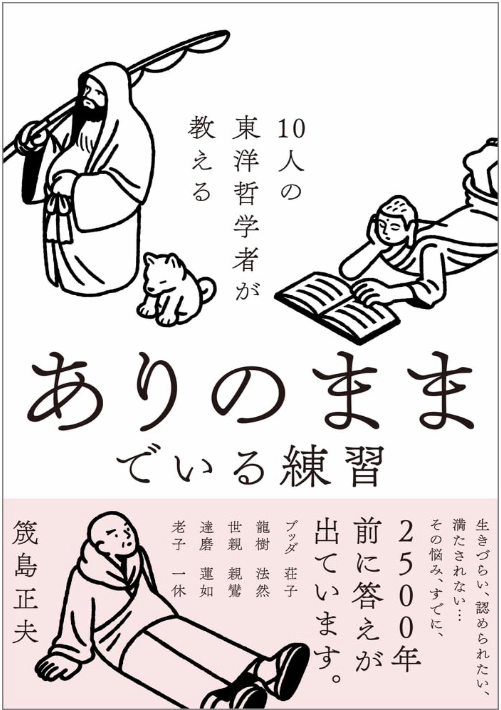

本記事は、筬島 正夫氏の著書『10人の東洋哲学者が教える ありのままでいる練習』(SBクリエイティブ)の中から一部を抜粋・編集しています。

間違っているのに、マウントを取ってくるのが許せない

私たちは日々、よく見られたい、欠点を知られたくない、立派な人間と思われたいと思い、強がろうとしがちです。

ちょっとしたことでも、相手を見下す態度をとってしまったり、逆にちょっとした言動に対しても「見下された」と過剰に反応してしまったりします。

思うに、人間には「とにかく上に立ちたい。見下されたくない。むしろ見下したい」ぐらいの強がる気持ちがあるようです。

自分を相手より上だと主張したり、相手を貶めて自分の立場を高く見せようとしたりすることを「マウントを取る」といいます。これは、日常の些細な場面でも顔を出します。

たとえば、友人同士の会話の中で「それ知ってるよ」と先に言いたくなることはないでしょうか。誰よりも先に情報を知っていることで、少し優越感を覚えたり、自分が物事を理解していると示したくなる。その気持ち自体はたいして悪いものではありませんが、それが過剰になると、相手に不快な思いを与えてしまいます。

またSNSでは「私のほうが幸せ」「私のほうが充実している」とアピールする投稿が溢れています。旅行先の写真、豪華な食事、成功体験などを見せることで、周囲に「自分はすごい」と思わせたい心理が働くのでしょう。それを見た側も「自分は負けているのでは」と感じ、同じように自分を誇示する「盛った」投稿をしてしまう。

こうして、無限のプチマウント合戦が繰り広げられるのです。

この構図は、職場や家庭内でも同じです。仕事で「自分が一番頑張っている」と思うと、他の人の努力が見えにくくなり、不満が募ります。家庭でも「自分のほうが家事をしている」と思うと、相手が怠けているように感じてしまいます。

こうして、お互いに「自分こそが正しい」と主張し合う関係になり、結局は疲弊するのです。

こうした気持ちの背景には、無意識のうぬぼれが潜んでいます。

親しい関係の中でも、このうぬぼれは顔を出します。たとえば、夫婦関係では、最初は相手がいてくれることに感謝していたのに、次第にそれが当たり前になり、雑な扱いをしてしまうことがあります。

「おい、風呂沸かしといて」なんて昔は言えなかったのに、気づけば当然のように言っている。そんな変化はないでしょうか。

このように、人は誰しも知らず知らずのうちに「自分は正しい」「自分は優れている」と思ってしまうものです。

しかし、私たちは本当に、自分が正しいと言い切れるのでしょうか?

「自分は優れている」と感じる瞬間、そこにうぬぼれはないでしょうか?

マウントを取る人に腹が立つのは、どこかで「自分はマウントなんか取らない」と思っているからかもしれません。でも、状況が変われば、誰もがそうなりうるのです。

この問題に、大きなヒントを与えてくれるのが親鸞という人です。親鸞の教えがどのようにこの問題の答えを出してくれるのかを見ていきましょう。

まずは、親鸞がどのような人なのか、お聞きください。

僧侶なのに公然と結婚し、大炎上

親鸞は、平安時代の末期、1173年に京都で生まれています。

幼くして試練の連続でした。4歳で父を失い、8歳で母と死別すると、「次に死ぬのは自分の番だ」と強く思ったといいます。まるで人生の厳しさを幼い頃から試されているかのようでした。

母の葬儀の後、白骨となった母を見つめながら「人間とはこんなにもはかないものなのか」と驚き、その気づきが胸に深く刻まれました。

そんな親鸞が9歳になった時、彼は「死んだらどうなるのか」という問いの答えを求め、比叡山で修行することを決意します。京都の青蓮院の慈鎮和尚(慈円)を訪ね、得度(僧侶となるための出家の儀式)を願い出ました。

「明日の朝、得度の式を行いましょう」と告げた和尚に親鸞は一首の和歌を詠みました。

「明日ありと思う心の仇桜 夜半に嵐の吹かぬものかは」

この歌は、「今を盛りと咲く桜の花も、夜中に嵐が吹けば、簡単に散ってしまいます。私の生命も、明日まであるかどうか、誰にもわかりません。慈鎮さま、どうか今日、得度していただきとうございます」という意味です。

親鸞の真剣な思いに、和尚も「これはただ者ではない」と感じ、その日のうちに得度の式を挙げました。

こうして親鸞は9歳で仏門に入りました。

修行は生半可なものではありません。現代でも「千日回峰行」といわれる過酷な修行がありますが、そのような厳しい道を歩み彼は「叡山の麒麟児」とまで称されるほどの優れた修行僧となりました。

しかし親鸞は、どれだけ修行しても煩悩が消えないことに苦しみます。

親鸞は、自身の心を知らされ、のちにこう語っています。

「こころは蛇蠍のごとくなり」

つまり「私の心には、醜い蛇やサソリがうごめいている」と告白したのです。

ここで親鸞が言う「蛇やサソリ」とは、他人の幸せを妬み、誰かの不幸をどこかで笑うような“醜悪な心”を指します。

そんな心が自分の中に渦巻いていることに、本人が驚き、愕然としたのです。

「醜い心を持ちながら、自分は戒律を守りぬいていると他人を見下し、仏様の眼を欺こうとしている。自分こそが偽善者ではないか」

「この煩悩の炎は、どうしたら消せるのか? こうしている間にも無常の殺鬼は迫っている。こんな心のままで死んだら、一体どうなるのか?」

不安はどんどん膨れ上がり、ついに彼は比叡山を下りる決意をしたのです。

親鸞29歳の時でした。

山を降りた親鸞は、先に比叡山を出ていた兄弟子の聖覚法印に出会います。

法然が、煩悩のままでも救われる仏教を説いていると聞き、すがる思いで法然のもとを訪れ、その教えに衝撃を受けます。

そして29歳春の時、親鸞は阿弥陀仏の本願によって、煩悩即菩提という無上の幸せに至ったのです。

そして31歳、親鸞は仏教界を揺るがす大事件を起こします。

なんと、僧侶でありながら公然と結婚したのです!

当時、僧侶の結婚は固く禁じられていました。しかも、親鸞の結婚相手は関白の娘(※諸説あり)で、「親鸞とは、なんという破戒坊主なのだ!」と、世間の非難が集中しました。

しかし、これはただのルール破りではありませんでした。

親鸞は、「人間は煩悩とともに生きるもの。そんな人間の実相を見抜かれてそのまま救われる仏の道があった」という自覚があり、修行を重ねた者だけが救われるのではなく、すべての人が、ありのままで幸せになれることを自ら結婚することによって明らかにしたのです。

当然、彼の行動には強烈な反発がありました。

「色坊主」「堕落坊主」とののしられ、ついには流刑に処されることになります。行き先は雪深い越後。死刑にもなりかねない状況でした。

この親鸞の決断を、後年、文豪・夏目漱石は

「当時、肉食妻帯を公言するだけでなく、実行したならば、どれだけの迫害を受けるか分からない。親鸞聖人に初めから非常な思想が有り、非常な力が有り、非常な強い根底の有る思想を持たなければ、あれ程の大改革は出来ない」

と驚嘆しています(夏目漱石『模倣と独立』)。

親鸞の肉食妻帯の決断は、「人間のありのままの姿を受け入れる仏教」を示すものであり、彼の教えは後に浄土真宗として広がっていきました。

非難を浴びながらも、自らの信念を貫き通した親鸞。その姿勢は、私たちに「ありのままで生きることの大切さ」を伝えてくれます。

一番の悪人になった僧侶

親鸞は、僧侶でありながら結婚し、肉を食し、戒律を破りながらも、自らを「救われた悪人」と名乗りました。普通、宗教の指導者といえば清廉潔白なイメージを大事にするものですが、彼は違いました。むしろ「私は誰よりも煩悩まみれの愚か者だ」と告白し、それを隠すことすらしませんでした。

また彼は「弟子一人も持たず候(弟子は一人もいない)」とも言いました(『歎異抄』)。

実際には多くの弟子がいましたが、本人は「こんな煩悩まみれの自分が、弟子など持てる身ではない」との思いだったのです。

これまでの仏教では、僧侶が上、信者が下、という関係でした。しかし、親鸞はその構図を崩したのです。「私たちは皆、同じ煩悩を抱えた人間なのだから、上下関係などない」と。

実際、彼は「御同朋」「御同行」という言葉を使いました。これは「私たちは、仏の前ではみな兄弟のようなものだ」という一大宣言です。これは、それまでの僧侶の立場とはまったく異なる考え方でした。

通常、宗教の教祖とは「私は神の使いだ」「私は仏の生まれ変わりだ」と、自らを特別視して、一番上に立つものです。しかし、親鸞はまったくその逆で、こう言ったのです。

「私は一番下にいる。こんな私でも救われたのだから、あなたも救われるのだ」

また、親鸞は「老少善悪の人を選ばず」とも言いました。年齢、善悪、能力の有無に関係なく、すべての人が本当の幸せになれるのだと。彼のこの教えは、衝撃的でした。

さらに、親鸞が深く尊敬していた聖徳太子に、このような言葉があります。

「我、必ずしも聖にあらず。彼、必ずしも愚にあらず。共に凡夫のみ」

これは、「私は必ずしも聖者ではないし、相手が必ずしも愚か者とは限らない」という意味です。

「どちらが偉い、どちらが正しい」という価値観ではなく、「私たちは皆、煩悩を抱えた同じ人間(凡夫)なのだ」という視点に立つ。それこそが、親鸞の平等思想だったのです。

そもそも「うぬぼれること」や「マウントを取ること」は、自分が他者より優れているという前提に立っているから生まれるものです。

しかし、親鸞の教えに従えば、「自分もまた、縁がくれば何をするかわからない煩悩まみれの人間なのだ」と気づけます。

そう考えると、「自分が正しくて、相手が間違っている」と断言することが、いかに危うい振る舞いかがわかるでしょう。

「正しさ」にこだわりすぎてイライラするよりも、「誰しも間違えるもの」と受け入れたほうが、よほど気持ちがラクになるのではないでしょうか。

幼稚園の頃、戦争などの争いが絶えない世界に絶望感と無力感を覚え、みんなが幸せになれる道を探し始める。さらに高校時代、後輩の死を通して、良い学校を出て良い就職してお金持ちになれば幸せになれるという幸福観に大きな疑問を抱く。

キリスト系の関西学院大学社会学部に入学し、答えをキリスト教や西洋哲学に求めるも得られず、東洋哲学に目覚める。 世界の哲学・思想を比較する社会学を学び、浄土真宗の布教使として学んできたことを活かして令和6年フリーのユーチューバーとして独立。

すべてのお経を読破したうえで、東洋哲学の深い内容を中心に0から一気にわかりやすく解説し、チャンネル登録7万5,000人を突破。おさじー先生の名前で親しまれている。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。