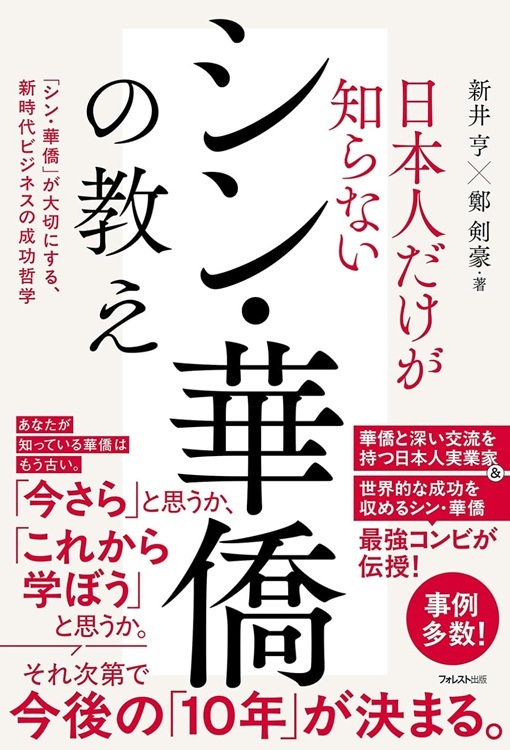

本記事は、新井 亨、鄭 剣豪氏の著書『シン・華僑の教え』(フォレスト出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

お金に悩む日本人、お金の悩みと無縁の華僑、その差は何?

ここまで読んできた人なら、華僑と日本人の「お金の知識」や「ビジネスの考え方」が全く異なることに気づいたはずです。

そして、なぜ華僑は事業をどんどん拡大し、資産を築き続けることができるのか、その理由も理解できたでしょう。

日本では、お金についての教育がほとんど行なわれていません。

多くの人は、学校で数学や歴史、理科は学ぶものの、「お金を増やす方法」や「ビジネスの仕組み」について学ぶ機会がありません。

そのため、大人になってからもお金に関する知識が乏しく、正しい判断ができずに苦労する人が多いのです。

一方、華僑は幼少期からしっかりと「お金の教育」を受けており、「お金はただの紙ではなく、価値の交換手段であり、感謝の対価である」という基本概念を学び、お金を「正しく使い、増やし、守る」方法を身に付けていきます。

さらに、日本では「学校の勉強ができること」と「お金を稼ぐこと」が直結しているように考えられがちですが、実際には「お金の知識」と「学校の勉強」は全くの別物です。

学校の成績が良くても、ビジネスの原理原則を理解していなければ、成功することは難しいのです。華僑は、「お金を稼ぐことは社会から多くの感謝を得ること」だと教えられています。

だからこそ、彼らは、子供の頃から「どうすれば世の中の人々に価値を提供し、感謝の対価としてお金を得ることができるか」を徹底的に考えます。

この考え方が、日本人と華僑の間に大きな差を生み出しているのです。

法人とは何か? 華僑が重視する「会社経営」の本質

お金について学ぶ際に、まず「法人とは何か?」を正しく理解するところから始まります。法人とは、法が認めた人格(法人格)を持つ存在です。

個人と同じように、不動産を所有したり、資産を管理したりすることができます。

人間には寿命がありますが、法人には寿命がありません。法人は、「継続企業の前提(ゴーイングコンサーン)」という考え方のもと、将来にわたって無期限に事業を継続することを前提としています。

つまり、法人が利益を出し続け、感謝の対価を得る活動を継続できれば、会社は永遠に存続できます。

だからこそ、華僑は「会社をただのビジネスの場ではなく、資産を築くためのツール」として活用しているのです。

- ◉会社経営とは、ヒト・モノ・カネをいかに最大限に活用するか。

◉どれだけ社会に貢献し、感謝の対価を得られるか。

◉どのようにして長期的に利益を生み出し続けるか。

この3つを考え抜くことがすべてなのです。

長く存続している企業の共通点

日本の大企業が成功しているのは、「たくさんの感謝を得られる仕組み」をつくり、それを継続してきたからに他なりません。

しかし、100年以上存続している企業は、同じ業務を続けてきたわけではありません。時代の変化に合わせて、事業を変化させながら、お客様にメリットを提供し続けてきました。

また、長く存続している企業の多くは、1つの事業に依存せず、複数の事業を展開しているのも特徴です、なぜなら、1つの事業だけでは、時代の変化によって影響を受けるリスクが高まるからです。

華僑も同様に、「長期的に繁栄できる体制をつくる」という視点でビジネスを展開しています。短期的なブームに乗ったビジネスは、流行が終わると衰退するのが早いため、華僑は短期的な儲けを狙わず、長期的に安定した利益を生むビジネスモデルを構築しています。

ビジネスの原理原則「価値の等価交換」

商売の原理は、「価値の等価交換」です。もともとは、物々交換から始まり、お金は、その取引を簡略化するためのツールにすぎません。

- ◉欲しくもない商品を売るのはダメ。

◉「お客様が欲しいもの」と「適正な価格」で交換すること。

◉売上高は「お客様から選ばれた証」。

このシンプルな原理を理解しないと、ビジネスは失敗します。

また、すでにお伝えしたとおり、コスト削減とは「利益にならない作業量を減らすこと」であり、「節約」ではないという考えも重要です。

コスト削減は、何の作業にどれだけの費用がかかっているのかを整理し、不要な作業をカットすることを最優先に考えます。

華僑が子供に教える「お金の教育」

華僑は、お金を稼ぐことに成功したあと、単に子供にお金を与えるのではなく、「お金の知恵」を教えます。

よく言われる例に、「釣った魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教える」という言葉があり、華僑の家庭では、まさにこれを実践しています。

子供に「資産を築く方法」を学ばせて、お金の管理、投資、ビジネスの仕組みを教え、お金を増やすには「感謝の対価を得ること」が必要だと教えます。

この考えが代々受け継がれているからこそ、華僑の家系は「世代を超えて資産を増やし続ける」ことができているのです。

お金に困らないために必要なことは、お金の知識を常に蓄えることです。

日本では、お金の教育がほとんど行なわれませんが、華僑は幼少期からお金の知識を学びます。「お金は感謝の対価であり、社会に対する貢献だ」と教えています。

この違いが、将来的な資産形成の差につながっています。

お金に困らない人生を送りたいなら、「お金の知識を学び、感謝の対価としてお金を得る仕組みをつくる」ことが何よりも重要です。日本でも、この考えを取り入れれば、「お金に悩む人生」から抜け出すことができるでしょう。

お金を稼ぐことは善であり、最大の社会貢献である

日本では、多くの人が「お金を稼ぐこと」に対し、後ろめたさを感じています。

「お金を稼ぐことは悪いこと」

「たくさん稼ぐと

「お金は汚いものだから、あまり話題にしないほうがいい」

こうした考え方が、無意識のうちに子供たちにも刷り込まれてしまっています。

一方、華僑の文化では「お金を稼ぐことは善であり、社会に大きく貢献すること」だと教えられます。なぜなら、利益とは「感謝の対価」だからです。

- ◉会社が利益を出すということは、多くの人に価値を提供し、感謝された証拠。

◉利益を上げることで、納税を通じて国に貢献することができる。

◉利益の再投資で、さらなる雇用を生み出し、社会をより豊かにできる。

華僑はこのように考え、子供にも教えます。

日本と華僑の間で価値観が大きく異なっています。

そして、この違いこそが、「お金に悩む日本人」と「お金の悩みとは無縁の華僑」の決定的な差を生み出しているわけです。

中国・北京へ留学し、現地で富裕層向け美容室事業、貿易事業、不動産事業など複数事業を成功へ導く。2024年には東京証券取引所へ新規上場を果たす。サブスク事業やSaas事業のクライアントのマネタイズ実績は累計1000億円以上。本書共著者の鄭剣豪氏と日本AIロボット株式会社を創業し、日本一のサブスクを決めるサブスク大賞2024にて「AIロボットのサブスク」が特別賞を受賞。医療法人理事に就任し、「新宿クリニック」「新宿消化器内科クリニック」「表参道総合クリニック」「クロト薬局」の経営もしている。国内外の華僑ビジネスにも深く精通しており、「華僑経営オンラインスクール」の塾長もしている。

アジア貿易、投資ファンド運営、企業M&A、工業団地開発、文化交流事業、不動産開発管理など多岐に事業を行ない、寧波、香港、北京、東京、大阪、北九州など各地に法人を運営。2014年に神戸にあるP&Gジャパンの30階建ての本社ビルを買収したことは日本でも大きな話題となった。経営者として活躍するほか、20年間以上日中友好交流活動に力を入れ、両国のマスコミを通じ、日中友好論者として積極的に活動を展開している。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。