今回のお悩み

お客様からクレームを頂きました。ある社員に対応を任せていたのですが、耐えかねて突然退職。今後このような事態にならないためには、どうすればいいのでしょうか?

川目弁護士のアドバイス

◆クレーム初期対応をマニュアル化しましょう

弁護士をしていますと、このようにクレームに悩まされている事業者の方が非常に多いことに気が付きます。クレームの問題は深刻化すると,担当社員がうつになって退社に至るなど付随的な損害が拡大していくことも珍しくありません。この記事をお読みになっている方の中にも、クレーム対策に悩んでいる方がおそらくおられるでしょう。

さて、皆さんがお悩みのクレーム対策のポイントですが、最初から種明かしをしてしまうと、「初期対応をマニュアル化」することです。クレームを受けた際、初期段階の対応次第で問題が解決するか、あるいは泥沼のクレーム案件になるかが決まるといっても過言ではありません。逆に言えば、クレーム案件で問題が拡大してしまった事案は例外なく初期対応を誤っています。

この初期対応として最も大事なことは、お客様の属性を見極めるということです。つまり「適正」なクレームと「不当」なクレームを見分けることが重要になります。

質の高い顧客対応や工事をしていたとしても、言いがかりに近い不当なクレームを言ってくる人は必ず存在します。クレーム問題が難しいのは、数多く寄せられるクレームのすべてがこのような不当なクレームだけではなく、一定数正当なクレームが存在するという点にあります。

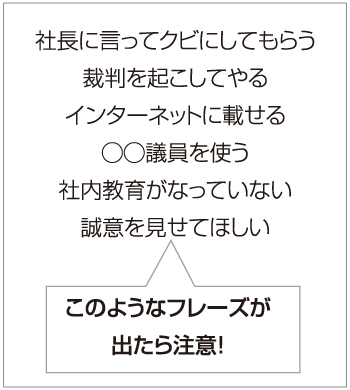

例えば、不当なクレーマーが使うフレーズとして、「私は議員の○○さんと知り合いである」とか「大企業の○○社長に言ってやる」などといったものがあります。このような取引先や交友関係を使った圧力をほのめかす顧客は、自分の主張に正当性がないことを本心では理解している場合が多いといえます。

このようなクレーマー特有の言動があった場合にはクレーマーである可能性が高い、ということを事前に社員に一種の「マニュアル」として周知・徹底しておくのが重要です。そうすることで担当者は、自分の対応に問題があったわけではないということが確認できます。また「該当事由あり」ということで機械的に上司に事案を報告できますから、早期にクレーマー対応を相談できます。複数人で対応するときには、心理的な抵抗感が軽減し、さらにクレーマーに対して、より適切な対応が可能となります。

「正当なクレーム」に対しては業者として迅速に対応しなければならないことはもちろんです。また適正なクレーム対応は事業者としての責任以上の意味もあることに留意する必要があるでしょう。なぜならば、適切なクレーム対応は単にクレームを解消するだけではなく、顧客の満足度を大いに高めてリピート率を高めるなどの強力な営業の武器(動機づけ)になります。

川目武彦 弁護士

(

川目法律事務所

)

埼玉県さいたま市に本部を置く法律事務所。町の工務店、不動産会社、リフォーム会社など、中小企業が直面する問題に詳しい。(提供:

リフォーム産業新聞

4月26日掲載)

【関連リンク】

・

リフォーム会社の行政処分増加、過去最悪の昨年上回るペースに

・

マンションデベロッパーのリフォーム市場参入 首位は住友、リフォーム1205億円

・

カチタス、リプライスと経営統合 「戸建て買取再販」軸に500億円超計画

・

リフォーム市場、2025年に12兆円へ

・

危険空き家増加中、管理代行に商機《空き家管理サービス》