要旨

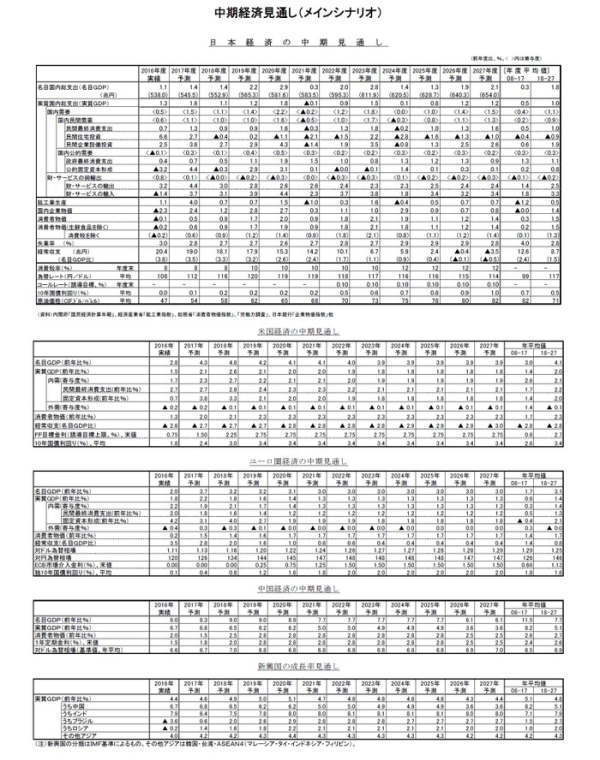

世界経済は緩やかな回復が続いているが、労働需給が引き締まる中でも賃金、物価上昇率は依然として低水準にとどまっている。今後10年間の平均成長率は先進国では過去10年平均を上回るが、新興国は少子高齢化に伴う潜在成長率の低下などから過去10年平均を下回ることが予想される。

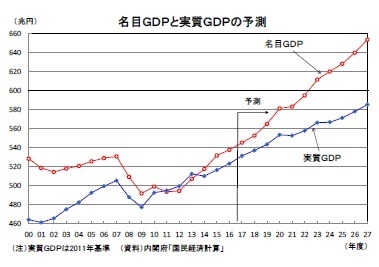

日本はすでに人口減少局面に入っているが、そのペースは想定されていたよりも緩やかで、先行きの見通しも上方修正されている。今後10年程度は人口減少による経済成長への影響を過度に悲観する必要はない。2027年度までの実質GDP成長率は平均1.0%となり、過去10年平均の0.5%よりも高まると予想する。名目GDPの伸びは平均1.8%となり、2023年度に政府目標の名目GDP600兆円が達成されるだろう。

人口減少、少子高齢化が進む中で経済成長率を高めるためには、女性、高齢者の労働参加拡大を中心とした供給力の向上と高齢化に対応した潜在的な需要の掘り起こしを同時に進めることが重要である。

消費者物価上昇率は10年間の平均で1.3%(消費税の影響を除く)と予想する。日本銀行が「物価安定の目標」デフレ脱却は実現する可能性としている2%を安定的に続けることは難しいが、1%台の伸びは確保し、が高い。

世界経済は緩やかな回復が続くが、低インフレが継続

◆成長率は持ち直すも、低インフレが継続

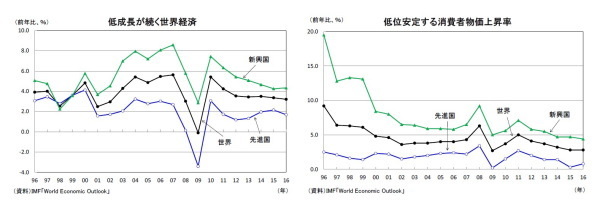

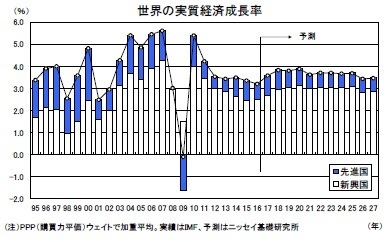

世界経済は緩やかな回復が続いている。世界の実質GDP成長率は2010年の5%台をピークに減速を続け、2016年には3%台前半となったが、2017年は3%台半ばまで持ち直すことが見込まれている。日米欧では潜在成長率を上回る成長が続いたことで、世界金融危機以降、大幅なマイナスが続いていたGDPギャップも大きく縮小し、日本ではすでにプラスに転じているとみられる。

一方、景気が堅調に推移する一方で、賃金、物価の伸びは依然として低い。米国はすでに利上げ局面に入っており、ユーロ圏も量的緩和の縮小に向かっているが、物価上昇率はインフレ目標に達していない。労働需給の引き締まりが続く中でも賃金、物価上昇率が高まらないという状態は長期にわたりデフレに苦しんできた日本だけでなく、先進国共通の現象となりつつある。

◆新興国は相対的に高い成長を維持するが、伸び率は徐々に低下

先行きの世界経済を展望すると、予測期間前半の2020年頃にかけては中国以外の新興国の持ち直しを主因として世界の経済成長率は4%近くまで回復するだろう。しかし、その後はすでに生産年齢人口が減少に転じている中国の成長率低下を受けて、新興国全体の成長率も鈍化することから、予測期間末には世界の成長率も3%台半ばまで減速することが予想される。

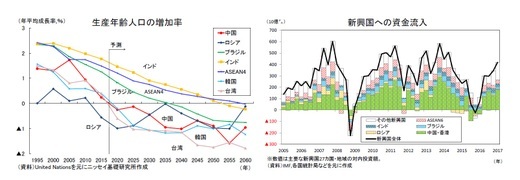

先行きの成長率を先進国、新興国に分けてみると、世界金融危機の影響をより強く受けた先進国は今後10年間の平均成長率が過去10年平均を上回ることが予想される。一方、新興国は少子高齢化に伴う潜在成長率の低下を背景に今後10年間の平均成長率は過去10年平均を下回る可能性が高い。

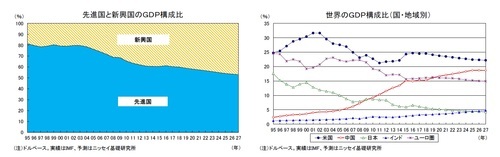

世界経済に占める新興国の割合(ドルベース)は2000年の20%程度から40%近くまで上昇している。新興国の成長率は今後緩やかに低下するものの、相対的には先進国よりも高い成長を続けるため、世界経済に占める新興国の割合は予測期間末の2027年には46%まで高まるだろう。国別には、現在世界第2位の経済規模の中国は世界経済に占める割合が足もとの15%程度から20%弱まで高まるが、今後10年間では米国に追いつくまでには至らないだろう。また、現時点では経済規模が日本の半分程度にすぎないインドはすでに人口が日本の約10倍となっていることに加え、先行きの人口増加率も日本を大きく上回ることから、予測期間末には日本のGDPを上回ることが予想される。

一人当たりGDP(ドルベース)でみると、日本は1980年代後半から1990年代まで米国を上回っていたが、2000年頃にその関係が逆転した後は一貫して米国を下回っている。2016年の日本の一人当たりGDPは米国の7割弱の水準となっているが、今後10年間の成長率は米国を下回ることが予想されるため、両国の格差は若干拡大することになろう。

一方、日本のGDPの水準は国全体では2010年に中国に抜かれたが、一人当たりGDPでみれば2016年時点でも中国の4.8倍となっている。先行きの成長率は中国が日本を大きく上回るため、両国の差はさらに縮小するが、2027年でも日本の一人当たりGDPは中国の3倍弱の水準を維持するだろう。また、予測期間末にかけて国全体のGDPは日本を上回ることが予想されるインドだが、一人当たりGDPでみれば現時点では日本の5%程度となっており、10年後でも10%程度の水準にとどまるだろう。

海外経済の見通し

◆米国経済-当面は潜在成長率を上回る成長が持続、米国内政治がリスク

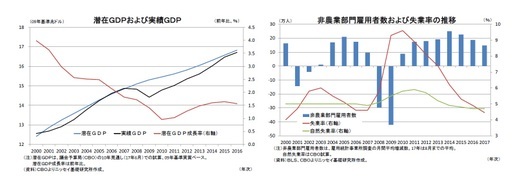

米国経済は金融危機からの景気回復が持続、2010年以降は潜在成長率を上回る成長が続いており、潜在GDPと実際の実質GDPとのギャップは2009年の6%弱(潜在GDP比)から、2016年は0%台後半まで縮小したとみられる。

とくに2014年以降は、労働市場の回復を背景に消費主導の景気回復が顕著となった。実際、雇用者数は2014年から2年連続で月間平均20万人超の大幅な増加ペースとなった。また、2016年、2017年(9月までの平均)も10万人台半ば~後半と、人口増加に伴う新規労働市場参入者を吸収するのに必要な10万人を大幅に上回る水準を維持している。さらに、失業率も2017年(9月までの平均)が4.5%と、議会予算局(CBO)が推計する自然失業率(4.7%)やFRBが想定する中期目標(4.6%)を下回っており、労働市場は完全雇用に近づいているとの見方が強まっている。

一方、潜在成長率の推移をみると、2000年代前半の3%台から金融危機後の2010年に1%近辺まで低下した後、2016年は1%台半ばに小幅回復したとみられる。これは、金融危機に伴う労働市場の毀損や企業の設備投資抑制などの循環的要因による落ち込みから、漸く回復してきたことを示している。もっとも、米国でも人口の高齢化進展に伴い、労働投入の伸びが趨勢的に低下するため、潜在成長率の回復も限定的で、今後10年間の潜在成長率は2%を下回る水準に留まろう。

成長率見通しは、労働市場が完全雇用に近づいているため、伸び鈍化は避けられないものの、回復は持続することから、予測期間の前半(2018~2022年)は消費主導で潜在成長率を上回る状況が続こう。その後予測期間の後半(2023~2027年)は潜在成長率並みの成長となろう。この結果、今後10年間の平均成長率は2.0%と金融危機を含む過去10年平均(1.4%)からは加速を見込む。なお、GDPギャップは2018年頃にはほぼ解消すると予想する。

一方、米国経済に対するリスクとして、トランプ大統領による経済政策を含めた米国内政治が挙げられる。同大統領が掲げる大型減税や規制緩和、インフラ投資が実現する場合には、同大統領が目標とする今後10年間の平均成長率3%超の実現は困難としても、生産性の改善を通じて潜在成長率を引き上げることが期待できる。一方、保護主義的な通商政策や移民政策の強化が実現する場合には経済にネガティブな影響が見込まれる。とくに、移民政策では将来の労働力人口を減少させ、潜在成長率を押下げる可能性が高い。

トランプ大統領は就任以来、ロシアゲート問題に絡む弾劾リスクが燻っているほか、不規則発言によって政治的資本を毀損させており、政策実現のための推進力は大幅に低下している。このため、主要な経済政策が公約通り実現する可能性は低い。一方、同大統領と与党共和党との関係が悪化する中で、連邦債務上限の引き上げが出来ない場合、米国債がデフォルトすることによって世界的な金融システム不安を引き起こす可能性があり、注目される。

◆ユーロ圏経済-長期停滞から脱却へ、ユーロ制度改革も緩やかに進む

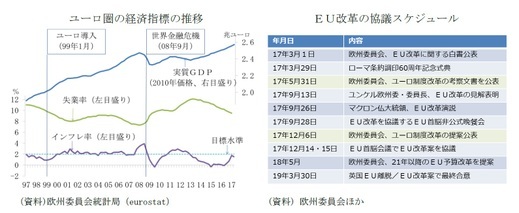

ユーロ圏の景気回復の裾野は着実に広がり、世界金融危機から続く長期停滞を脱しつつある。これまでの回復は個人消費主導で、投資の水準は、まだ、世界金融危機前のピークを下回っている。しかし、緩和的な金融環境と中立的な財政政策、長期平均を上回る高稼働率を背景に、ここにきて投資の回復基調も定着するようになった。GDPギャップは、世界金融危機以降、開いた状態が続いたが、2018年には解消する見通しだ。国によってばらつきはあるが、ユーロ圏全体としてはポスト金融危機・債務危機の局面を脱して、内需主導の自律的な拡大局面への移行が進む。GDPギャップの解消とともに内生的インフレ圧力も徐々に高まるだろう。

今回の中期予測のメインシナリオでは、ユーロ圏の2018年から2027年までの実質GDP成長率を平均1.4%と予測した。世界金融危機とユーロ危機による2度の景気後退を経験した2008年から2017年の平均0.6%を大きく上回るが、一部の国でユーロ導入バブルが発生していた1997年から2007年の平均2.4%に比べて低い伸びとなるだろう。インフレ率は2018年から2027年の平均では1.7%とECBのインフレ目標である「2%以下でその近辺」の下限近くで推移するだろう。

欧州連合(EU)は、2019年3月の英国の離脱や加盟国内でのEU懐疑主義に対処するため、改革を進めようとしている。ユーロ制度改革は2025年の完成が目標だが、予測期間内には本当の意味でユーロ制度が「完成」することはないだろう。ユーロ圏内の銀行監督、破綻処理は、債務危機に後押しされて、すでに一元化されており、破綻処理基金も2023年末に完成する。しかし、預金保険の一元化は政治合意に至っておらず、不完全な構造が続きそうだ。財政の領域でも、フランスのマクロン大統領は、共通財源をベースに、投資や経済的ショックへの対応に活用する「ユーロ圏予算」の創設を提案しているが、実現する改革は欧州安定メカニズム(ESM)など既存の枠組みの強化や修正が中心の控えめなものとなりそうだ。

英国のEU離脱協議の行方は引き続き不透明だが、19年3月30日から「移行協定」に基づく関係に移行、新たな自由貿易協定(FTA)の早期発効を目指す確率が最も高い。ユーロ圏経済の外的ショックとはならないだろう。

◆中国経済-中国の成長率は当面は6%台も段階的に低下し3%台半ばへ

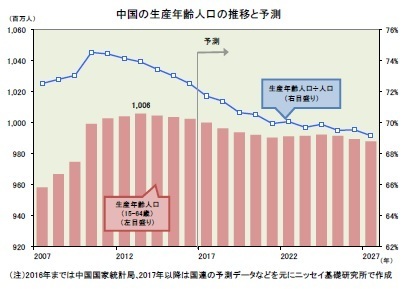

中国では、長らく続いた一人っ子政策の影響で2013年をピークに生産年齢人口(15-64歳)が減少に転じた。人口構成を見ると、これから生産年齢人口になる14歳以下の人口が少なく、生産年齢人口から外れてくる60歳前後の人口が多い。従って、今後も生産年齢人口は減少傾向を続けて、経済成長にマイナスのインパクトをもたらすだろう。

また、従来の成長モデルに限界が見えてきたことも経済成長にはマイナスのインパクトをもたらす。文化大革命を終えて改革開放に乗り出した中国は、外国資本の導入を積極化して工業生産を伸ばし、その輸出で外貨を稼いだ。稼いだ外貨は主に生産効率改善に資するインフラ整備に回され、中国は世界でも有数の生産環境を整えた。この優れた生産環境と安価な労働力を求めて、工場が世界から集まって中国は「世界の工場」と呼ばれるようになった。こうして高成長を遂げた中国だが、経済発展とともに賃金も上昇、また中国の通貨(人民元)が上昇したこともあって、賃金上昇と人民元高で中国の製造コストは急上昇した。そして、より安く生産できる製造拠点を求めて中国から後発新興国へと工場が流出し始めたことで、中国では経済成長の勢いが鈍ってきている。

一方、中国政府は従来の成長モデルに代わる新たな成長モデルを築こうと「構造改革」を進めている。具体的には、外需依存から内需主導への体質転換、労働集約型から高付加価値型への製造業の高度化、製造業中心からサービス産業の育成などである。こうした構造改革の実現には時間を要するものの、経済成長の安定には貢献すると思われる。また、中国で進められている「新型都市化」も経済成長の安定と向上にプラス貢献するだろう。農村から都市へと労働者が移動すれば、より生産効率が高い分野に労働力が配分されることになり、生産性向上が期待できるからである。これまでも中国では都市化が進んできたが、巨大都市への人口集中、環境問題の深刻化、都市戸籍を持たない農民工(出稼ぎ農民)の待遇など多くの問題も同時に生じた。農民工の待遇改善、中小型都市の開発、環境問題に配慮した都市化など質を重視した「新型都市化」を推進することで、より持続性の高い都市化の進展が期待できる。また、中国の都市化率(総人口に占める都市人口の比率)は2016年時点で57.3%と日本など先進国に比べて低いことから、2027年には68%前後まで上昇する可能性が高いと思われる。

従来の成長モデルを卒業して新たな成長モデルにバトンタッチしようとする構造改革は、世界の先行事例を見ると後者のスピードが前者よりも遅いため、成長率の鈍化は避けられそうにない。こうした環境の下、中国政府は「新常態(ニューノーマル)」という旗印を掲げて、安定成長へ移行する方向に舵を切り、第13次5ヵ年計画(2016-2020年)では成長率目標を「6.5%以上」へと引き下げた。そして、一人当たりGDPで1万ドルの大台を超える第14次5ヵ年計画(2021-2025年)では「5%前後」へ、さらに先進国との競争が激しさを増す第15次5ヵ年計画(2026-2030年)では「3.5%前後」へ目標を引き下げると見ている。

◆新興国経済-新興国は4%台後半の成長が続く

新興国経済は2008年の世界金融危機に際して中国の4兆元の大型景気対策や先進国の大規模な量的金融緩和策による資本流入などによって急回復し、新興国ブームは続くかに思われた。しかし、先進国では世界金融危機後のバランスシート調整の後遺症が残り、中国では緩やかな景気減速が続くなか、2012年以降は「スロー・トレード」現象が発生、2014年には資源ブームが終焉、2015年末には米FRBが利上げ開始に踏み切り、新興国経済は低調なパフォーマンスが続いた。2016年に入ると原油価格が底打ちすると共に、中国経済の安定とITサイクルの改善を背景に貿易量も再び拡大した。世界経済の成長モメンタムが上向くなかで外国資本が再び新興国に流入して通貨が上昇、新興国各国では低インフレ環境と緩和的な金融政策が続いて景気は回復に向かっている。

新興国全体の今後10年の平均成長率は4%台後半となり、過去10年間の5%強から低下すると予想する。各新興国では、少子高齢化に伴う労働投入量の減少が趨勢的に潜在成長率を押し下げる一方、旺盛なインフラ投資需要への対応や都市化を通じて工業化とサービス産業の発展が続く中で資本蓄積とキャッチアップ型の技術進歩が成長の支えとなるだろう。また原油価格が近年の開発投資の削減と需要回復を受けて緩やかな上昇傾向を辿る前提のもと、予測期間前半は資源安のストレス下にあった国・地域を中心に成長率が上昇するだろう。しかし、予測期間後半は中国経済の一段の減速がアジア地域を中心に波及して成長率は減速に向かうだろう。

足元では、欧米の中央銀行が金融政策の正常化を進めるなかで欧米金利に先高観が高まっている。今後1-2年は新興国からの資本流出リスクが高まる局面もあるだろうが、先進国との成長率格差拡大を背景に新興国からの資本流出は回避されると予想する。その後は欧米の金利上昇が落ち着くなかで新興国の資本流出リスクも低減していくだろう。

BRICsの今後10年の平均成長率は、過去10年の6%半ばから5%半ばまで低下すると予想する。中国経済は上述の通り新たな成長モデルへの移行期にあり、成長率は緩やかに低下しよう。

ロシアは輸入代替政策によって資源依存型の産業構造からの転換を推し進めているが、欧米による経済制裁によって十分な資本投入を確保できず、基幹産業の育成や国際競争力の底上げは難しいだろう。生産年齢人口の減少が続くこともあり、潜在成長率は緩やかに低下しよう。しかし、原油価格の上昇に伴い、外需は拡大し、内需もルーブル高の進行を通じたインフレ率の低下や緩和的な金融政策、税収の増加による緊縮的な財政政策からの転換などによって拡大が見込まれ、実質GDPは緩やかな成長が続くだろう。今後10年の平均成長率は2%前後と、過去10年の1%前後から上昇すると予想する。

ブラジルは昨年のテメル大統領就任以降、過度に労働者保護の手厚い労働法の改正やインフラ運営権の売却・民営化などの改革によって「ブラジルコスト」の解消が図られており、外国資本の流入は拡大すると見られる。また財政赤字最大の要因である年金の改革が実現すれば、緊縮財政の緩和や受給開始年齢引上げに伴う労働投入の増加が期待でき、潜在成長率は緩やかに上昇しよう。実質GDPは緩やかな物価上昇と緩和的な金融政策によって、内需を牽引役として、堅調に推移するだろう。しかし、当面は改革の推進による消費マインドの低下や財政緊縮が内需の重石となるほか、中期的には中国経済の減速によって外需の縮小が続くだろう。今後10年の平均成長率は3%弱と、過去10年の1%台半ばから上昇すると予想する。

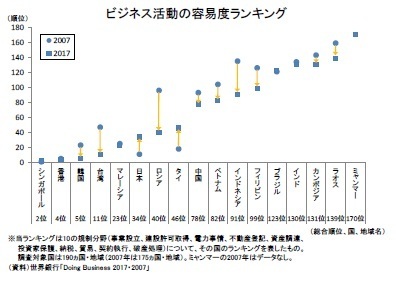

インドは生産年齢人口の増加による潜在成長率の押上げが徐々に弱まるものの、「ポスト中国」の成長期待を背景に流入する外国投資や旺盛なインフラ投資需要への対応、そして都市化に伴う工業化とサービス産業の発展によって労働生産性が向上すると見込まれる。ビジネス環境の改善に向けては現政権が外資規制を緩和、物品サービス税も導入するなど着実に経済改革が前進している一方、不良債権処理と緊縮財政が継続されるために資本投入は当面勢いを欠くだろう。しかし、中期的には上院・下院の「ねじれ」が解消して土地収用法や雇用法制の改革が進展することから、予測期間後半には資本投入が漸く加速、生産性の寄与も高めを維持しよう。実質GDPは高額紙幣の廃止を受けて足もとで鈍化傾向にあるが、今後は景気刺激策によって回復し、その後も潜在成長率の高さを背景に力強い成長が続くだろう。今後10年の平均成長率は8%弱と、過去10年間の7%強から上昇すると予想する。

その他アジア新興国の今後10年の平均成長率は、4%台前半となり、過去10年と同水準の伸びを予想する。

ASEAN4(マレーシア・タイ・インドネシア・フィリピン)は、生産年齢人口の増加による潜在成長率の押上げ効果が次第に弱まる一方、労働生産性の上昇が成長の支えとなる。域内にはインフラと資本市場が整備されたマレーシア、産業集積が進むタイ、内需が魅力のインドネシア、チャイナ・プラスワンで注目を浴びるベトナムとフィリピン、労働コストが安い後発新興国のCLM諸国(カンボジア、ラオス、ミャンマー)など多様な特徴を有する国がある。一方、各国が抱える問題は多い。高位中所得国のマレーシアやタイでは高付加価値産業の育成や高水準の家計債務の問題がある。また低位中所得国のインドネシアやフィリピンではインフラや規制・制度の整備が遅れており、ビジネス活動の容易度には改善の余地があるほか、不正・汚職といった体質的欠陥も存在する。ASEAN各国は旺盛な国内・国境インフラの投資需要への対応や人的資本の質的向上、そして更なる域内の統合深化や域外との自由貿易協定の締結促進といった投資環境の優位性を保持する取組みを継続するだろう。今後10年の平均成長率は5%前後と、過去10年と同水準の伸びを予想する。

韓国や台湾は、輸出主導の経済成長で高所得を達成したが、経済規模に比して輸出の割合が大きく、今後も海外経済の動向に左右されやすい状況が続きそうだ。最大の輸出先である中国の所得向上は韓国・台湾にとって消費財やサービス、IT関連などの輸出拡大の好機となるが、中国の中期的な成長率低下や産業高度化による内製化の進展は輸出の重石となろう。また潜在成長率の低下も避けられない。少子高齢化の急速な進行により、生産年齢人口は2016-2017年から減少に転じると共に、貯蓄率の低下を受けて資本投入も鈍化しよう。政府は次世代産業の育成や教育改革による人的資本の質的向上に取り組むものの、先進国との技術ギャップが縮小するなかで生産性も伸び悩むと考えられる。実質GDPは2020年までは海外経済の回復によって堅調な伸びを維持するものの、2021年以降は中国経済の一段の減速を受けて成長率が低下しよう。今後10年の平均成長率は、過去10年の3%弱から2%台半ばまで低下すると予想する。

日本経済の見通し

◆消費低迷の主因は可処分所得の伸び悩み

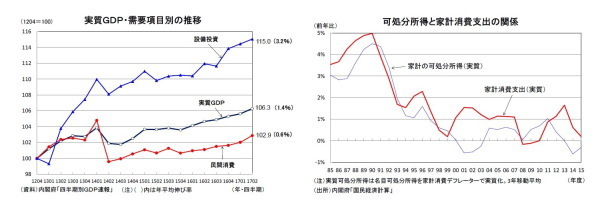

日本経済は2016年1-3月期以降、6四半期連続でプラス成長を記録するなど着実な回復を続けている。低迷が続いていた個人消費も2017年入り後は持ち直しの動きがみられる。ただし、2012年10-12月期を谷とした今回の景気回復局面において、実質GDPが6.3%(年率1.4%)伸びているのに対し、実質民間消費の伸びは2.9%(年率0.6%)にとどまっており、やや長い目でみれば個人消費が低迷から完全に脱したとは言えない状況にある。

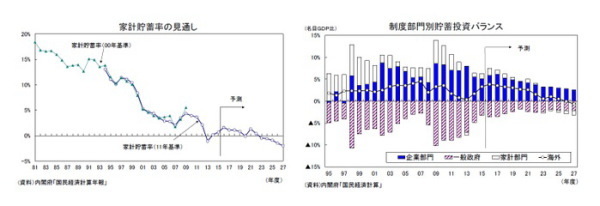

消費低迷の理由として、家計の節約志向や将来不安に伴う過剰貯蓄が挙げられることも多いが、これは消費停滞の主因ではない。家計消費支出と可処分所得の関係をみると、両者はもともと連動性が高かったが、2000年頃から消費支出の伸びが可処分所得の伸びを上回る傾向が強まっている。この点は家計の貯蓄率が長期にわたり低下傾向が続き、足もとでほぼゼロ%となっていることと整合的である。貯蓄率ゼロ%は可処分所得を全て消費していることを意味する。消費低迷の主因は可処分所得の伸び悩みにあると考えられる。

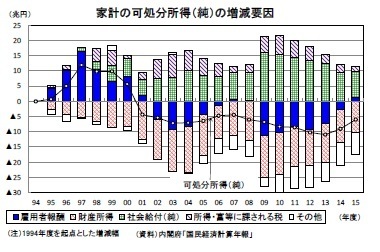

家計の可処分所得(純)は2014、2015年度と2年連続で増加したが、2015年度(*1)の水準は295.6兆円で、現行統計で遡ることが可能な1994年度の301.6兆円よりも6.0兆円少ない。内訳をみると、世界金融危機後の2009年度には1994年度から10兆円以上減少していた雇用者報酬はこのところ堅調に推移しているため、2015年度の水準は1994年度を1.1兆円上回っている(*2)。可処分所得減少の主因は超低金利の長期化によって利子所得(純)が急減したことから財産所得(純)が1994年度の35.0兆円から24.9兆円へと10.1兆円減少していることだ。また、社会給付(現物社会移転以外の社会給付-純社会負担)は増加傾向が続いてきたが、マクロ経済スライドや特例水準の解消によって年金給付額が抑制される一方、年金保険料率が段階的引き上げられていることから、2009年度の16.0兆円をピークに2015年度には8.7兆円まで減少している。

国全体の可処分所得(国民可処分所得)は1994年度の397.2兆円から2015年度の428.9兆円まで31.7兆円増えているが、そのほとんどは企業によるもので、企業(非金融法人+金融機関)の可処分所得(純)はこの約20年間で29.2兆円増加している。特に増加が顕著なのは非金融法人で、2015年度の可処分所得は過去最高水準となっている。内訳を見ると、本業で上げた利益に相当する営業余剰は足もとでは持ち直しているものの、2015年度は57.1兆円と2006年度(59.1兆円)の水準を下回っている。一方、超低金利の長期化に伴う支払利子の大幅減少や対外資産からの利子、配当の増加が財産所得(純)の改善をもたらしている。非金融法人の財産所得(純)は1994年度の▲29.6兆円から2015年度には▲4.8兆円とマイナス幅24.8兆円縮小している。

企業部門は貯蓄の拡大傾向が続く一方、設備投資の伸びが限定的にとどまっているため、貯蓄超過(資金余剰)の状態が恒常化している。本来は資金の借り手であるはずの企業部門が大幅な貯蓄超過を続けていることは必ずしも健全な姿とはいえない。企業の滞留する余剰資金を家計部門に還元することが個人消費回復の近道である。

企業の余剰資金を家計に還流させる手段はいくつかある。ひとつは金利上昇によって家計の利子所得を増やすことだ。しかし、日本銀行が「物価安定の目標」とする消費者物価上昇率2%が遠いこともあり、現在の金融緩和政策が長期化することは避けられず、利子所得のルートを通じた家計所得の改善は当面期待できない。企業が配当の支払いを増やすことも企業から家計への所得移転を進める有効な手段だ。ただし、日本の家計は株式の保有比率が低いため、企業が配当の支払いを増やしてもそれを受け取るのも企業となり、企業部門内に資金が滞留してしまう面がある。

現時点で最も実現可能性が高く効果も大きいのは、賃上げの本格化による雇用者報酬の拡大だ。

春闘賃上げ率(厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」)は、アベノミクス開始後の2014年に2.19%と13年ぶりの2%台となった後、2015年には2.38%まで高まったが、2016年(2.14%)、2017年(2.11%)と2年連続で伸び率が低下した。労働需給は一貫して良好な状態が続いているが、2013年4月の日銀の異次元緩和導入から順調に上昇していた消費者物価の伸びが2015年に入り頭打ちとなり、2016年には下落に転じたことが賃上げに対してマイナスに働いた。また、企業収益は過去最高水準の更新を続けるほど好調だが、2016年初から半ばにかけては海外経済の減速や円高の影響などから一時的に大きく悪化したことが2017年の賃上げ交渉には逆風となった。

企業収益が過去最高水準の更新を続け、消費者物価も2%は遠いながらも2017年に入ってプラスの伸びを続けるなど、賃上げを巡る環境は大きく改善しており、2018年の春闘賃上げ率は3年ぶりに伸び率が高まる可能性が高い。定期昇給分を除いたベースアップが物価上昇率を安定的に上回ることが個人消費の持続的な回復のためには不可欠といえよう。

-----------------------------------

(*1)GDP統計(速報)は年度ベースでは2016年度まで公表されているが、支出系列、雇用者報酬以外の計数は年次推計が公表されている2015年度が最新の実績値となっている

(*2)2016年度の雇用者報酬(速報)は2015年度から5.2兆円増加した

-----------------------------------

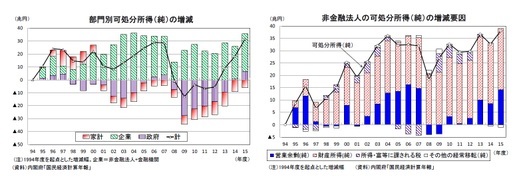

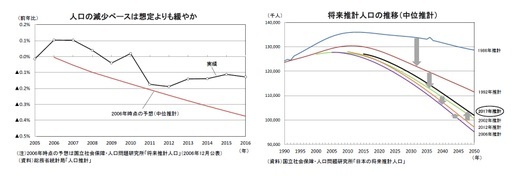

◆人口減少に過度の悲観は不要

人口はすでに減少局面に入っており、このことが経済成長率の低迷をもたらしているとの見方は根強い。しかし、国全体の経済成長率を大きく左右するのは人口増加率よりも一人当たりGDPの伸び率のほうである。

日本の人口は2008年をピークに10年近く減少傾向が続いているが、減少ペースは今のところ年率▲0.1%程度にすぎない。国立社会保障・人口問題研究所が5年毎に公表している「日本の将来推計人口」を振り返ってみると、約10年前の2006年時点では、2016年の人口減少ペースは年率▲0.4%程度が見込まれていた(中位推計、以下同じ)。しかし、実際には当時の想定に比べ死亡率が低めに推移していること、外国人居住者が予想以上に増えていることなどから、従来の想定よりも上振れている。

かつて、将来推計人口は改定のたびに下方修正されることが常だったが、出生率の上方修正、死亡率の下方修正を反映し、2006年推計を底に2012年推計、2017年推計と2回連続で上方修正された。最新の「将来推計人口」(2017年4月公表)では、今回の予測期間末の2027年時点の人口減少ペースは年率▲0.5%となっているが、実際の減少ペースはそれよりも緩やかなものにとどまる可能性もある。少なくとも今後10年程度は、人口減少による経済成長への悪影響を過度に悲観する必要はないだろう。

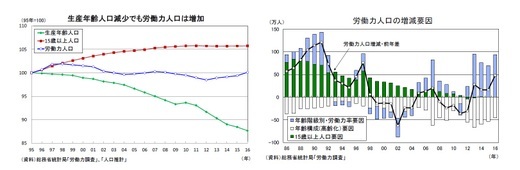

日本は少子・高齢化が急速に進展しているため、人口以上に労働力が減少し経済成長の制約要因になるとの見方もある。確かに生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに20年にわたって減少を続けており、団塊世代が65歳を迎えた2012年以降は減少ペースが加速している。しかし、生産年齢人口の減少が労働力人口の減少に直結するわけではない。労働力人口は生産年齢人口に含まれない65歳以上の人がどれだけ働くかによっても左右されるためだ。

労働力人口は1990年代後半から減少傾向が続いてきたが、2013年からは4年連続で増加し、2017年も増加することが確実となっている。15歳以上人口の減少、高齢化の進展が労働力人口の押し下げ要因となっているが、女性、高齢者を中心とした年齢階級別の労働力率の大幅上昇がそれを打ち消す形となっている。少なくとも現時点では労働力人口の減少が経済を下押しする形とはなっていない。

団塊世代が2007年に60歳に到達することが意識され始めた2005年頃から、労働力人口の急減少を懸念する声が急速に高まった。しかし、65歳までの雇用確保措置を講じることが義務付けられた「改正高年齢者雇用安定法」が施行されたこともあり、団塊世代が一気に退職するような事態は起こらなかった。女性の労働参加拡大が進んだことも労働力人口の減少に歯止めをかけた。

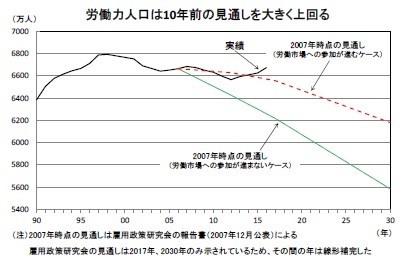

10年前の2007年12月に公表された厚生労働省の雇用政策研究会の報告書では、2017年の労働力人口は「労働市場への参加が進まないケース」で2006年と比べ440万人の減少、「労働市場への参加が進むケース」でも101万人の減少が見込まれていた。

しかし、実際の労働力人口は予想を大きく上回り、2016年には6673万人と2006年の6664万人から9万人の増加となった。「労働市場への参加が進まないケース」の見通しと比較すると2016年の労働力人口は400万人以上も多い。さらに、「労働市場への参加が進むケース」の見通しと比べても100万人程度上回っている。

◆女性、高齢者の労働参加拡大が鍵

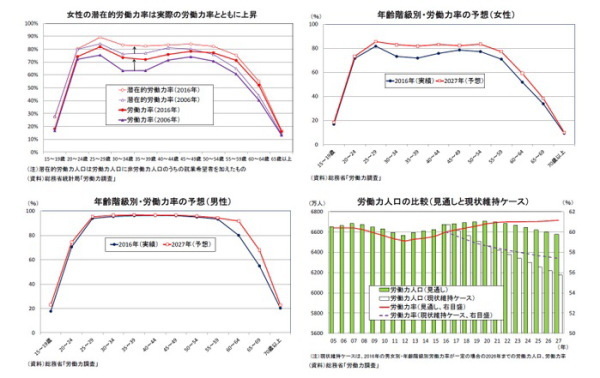

労働力人口は4年連続で増加しているが、先行きについては、人口減少ペースの加速、さらなる高齢化の進展が見込まれるため、減少基調となることは避けられないだろう。ただし、女性、高齢者の労働力率を引き上げることにより、そのペースを緩やかにすることは可能である。

近年、女性の労働力率は大幅に上昇しているが、注目されるのは労働力率の上昇とともに就業希望の非労働力人口を加えた潜在的労働力率も上昇している点である。このことは現時点の潜在的労働力率が天井ではなく、育児と労働の両立が可能となるような環境整備を進めることにより、女性の労働力率のさらなる引き上げが可能であることを示している。また、男性については25~59歳の労働力率が現時点で90%台となっているため上昇余地は小さいが、60歳以上ではさらに引き上げることが可能だ。

今回の見通しでは、女性は30~54歳の労働力率が70%台から潜在的な労働力率である80%台まで上昇、男性は60歳代の労働力率が現在よりも10ポイント強上昇(60~64歳:80.0%(2016年)→91.7%(2027年)、65~69歳:54.8%(2016年)→67.7%(2027年))することを想定した。2016年時点の男女別・年齢階級別の労働力率が今後変わらないと仮定すると、2027年の労働力人口は2016年よりも500万人減少する(年平均で▲0.7%の減少)が、高齢者、女性の労働力率上昇を見込み、2027年までの減少幅は96万人(年平均で▲0.1%の減少)とした。

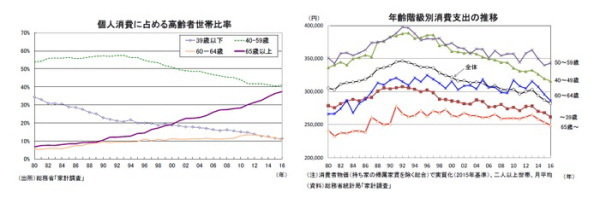

◆潜在的な需要の掘り起こしが重要

高齢化の影響を需要面から見ると、消費水準の低い高齢者の割合が高まることがマクロベースの消費水準を低下させるという問題がある。個人消費に占める高齢者世帯の割合は年々高まっており、世帯主が65歳以上の世帯の消費額は4割近くを占めるようになった。世帯主の年齢階級別の消費支出は50歳代がピークで60歳以降になると水準が大きく切り下がる。

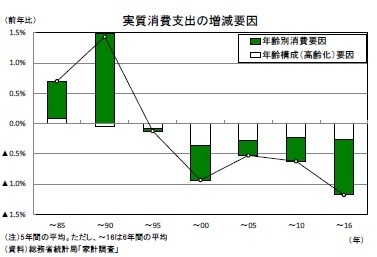

家計調査の実質消費支出(一世帯当たり)は長期的に減少傾向が続いているが(*3)、実質消費支出の伸びを、各年齢階級の消費支出の変動と年齢構成(高齢化)要因に分解してみると、1990年頃までは年齢階級別の消費支出が押し上げ要因となっていた。しかし、その後はほぼ一貫して押し下げ要因となっており、近年は押し下げ幅が拡大している。一方、年齢構成(高齢化)要因は1980年代後半から一貫して消費水準を押し下げているが、押し下げ幅はこの20年間、年率▲0.2~▲0.3%程度であまり大きく変わっていない。

高齢化が消費水準を押し下げていることは事実だが、それ以上の大きさとなっているのは、各年齢層の消費水準が大きく下がっていることだ。先行きについても、高齢化による消費水準の低下を止めることはできないが、高齢者を中心として各年齢層の消費水準を引き上げることで、消費全体の水準低下に歯止めをかけることは可能だろう。

高齢化が進展する中で消費水準を高めるためには、消費者に提供する商品・サービスの中身も高齢化による需要構造の変化に応じてシフトしていくことが重要となる。

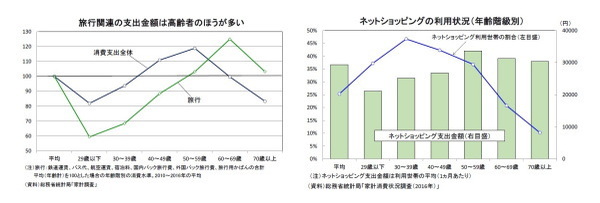

高齢者世帯の消費の内訳をみると、保健医療、食料(外食を含む)、旅行などのウェイトが高いことが特徴となっている。特に、旅行(*4)については、60歳以上の世帯では消費全体に占める割合が高いだけでなく、支出金額そのものが他の年齢層よりも高くなっている。企業はすでに高齢者向けの旅行サービスの充実などを図っているが、こうした取り組みをさらに進めていくことにより、高齢者を中心とした潜在的な需要の掘り起こしが可能だろう。

また、高齢者は近年急増するネットショッピング(インターネットを通じた財・サービスの購入)を利用する世帯の割合は低い。しかし、ネットショッピングを利用した世帯に限定した支出金額は平均よりもむしろ多くなっている。このことは、ネットショッピングの普及が高齢者にまで広がれば消費の拡大効果が大きいことを示している。

-----------------------------------

(*3)世帯人員が長期的に減少していることが一世帯当たりの消費支出が減少する一因となっている、また、世帯数増加の影響が反映されないため、マクロベースの個人消費より弱い動きとなる傾向がある

(*4)家計調査の再掲項目。鉄道運賃、バス代、航空運賃、宿泊料、国内パック旅行費、外国パック旅行費、旅行用かばんの合計

-----------------------------------

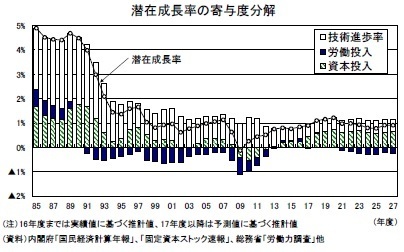

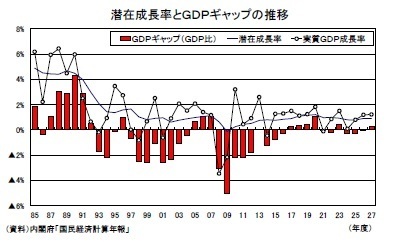

◆予測期間中の潜在成長率は1%弱まで回復

1980年代には4%台であった日本の潜在成長率は、バブル崩壊後の1990年代初頭から急速に低下し、1990年代終わり頃には1%を割り込む水準にまで低下した。2002年以降の戦後最長の景気回復局面では一時1%を上回る局面もあったが、世界金融危機による急激な落ち込みにからほぼゼロ%となった後、徐々に持ち直している。

当研究所では足もと(2016年度)の潜在成長率を0.8%と推計している。潜在成長率を規定する要因のうち、労働投入による寄与は1990年代初頭から一貫してマイナスとなっていたが、女性、高齢者の労働参加が進んでいることからゼロ近傍まで改善している。また、世界金融危機後に減少に転じた資本ストックが、その後の設備投資の回復を反映し2013年度以降増加を続けているため、足もとでは資本投入による寄与が小幅なプラスとなっている。一方、技術進歩率は長期的に低下傾向が続き、足もとでは0.5%程度となっている。

なお、潜在成長率はあくまでも推計値であるため、データの改定などによって過去に遡って推計結果が改定されることが多い。潜在GDPは資本投入量、労働投入量、TFP(技術進歩率)によって決まるが、TFPは現実のGDPから労働・資本投入量を差し引くことによって求められるため(*5)、TFP上昇率は現実のGDP成長率に大きく依存する。このため、潜在成長率も現実の成長率によって左右されることになる。

前回の中期経済見通し(2016年10月発表)では、直近(2015年度)の潜在成長率を0.4%と推計していたが、今回の推計では0.8%まで上方修正された。潜在成長率の推計に用いるGDP統計が、2016年12月に基準改定(2005年基準→2011年基準)と最新の国際基準への対応(1993SNA→2008SNA)が実施されたことにより、直近3年間(2013~2015年度)の成長率が年平均0.5%上方改定されたことがその主因である。

このように、潜在成長率は事後的に修正されることが多く、推計方法や推計に用いるデータによってもその水準は異なってくるため、幅を持ってみておく必要がある。

先行きの潜在成長率は、好調な企業収益を背景に設備投資が底堅く推移することから資本ストックのプラス寄与が拡大することを主因として、2016年度の0.8%から東京オリンピックが開催される2020年度頃には1%台前半まで伸びを高める。その後は人口減少ペースの加速に伴い労働時間も加味した労働投入量の伸びが小幅なマイナスに転じるため、1%を若干割り込む水準まで緩やかに低下するだろう。潜在成長率は今後10年間の平均で1%程度になると想定した。

-----------------------------------

(*5)このようにして求めたTFPはGDPなどの毎期の振れを含んでいるため、一般的にはHPフィルターなどによって平滑化する

-----------------------------------

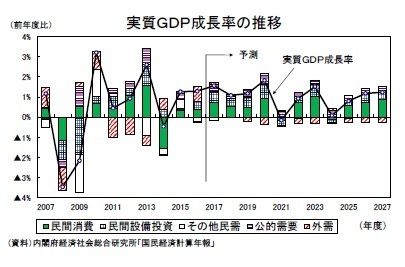

◆10年間の実質GDP成長率は平均1.0%を予想

今回の見通しでは、消費税率が2019年10月に10%、2024年4月に12%に引き上げられることを想定した。また、次回の税率引き上げ時には食料品等に軽減税率が導入されることになっているが、12%への引き上げ時も軽減税率の対象品目は税率が8%で据え置かれるとした。

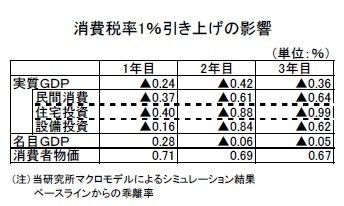

当研究所のマクロモデルによるシミュレーションでは、消費税率を1%引き上げた場合、消費者物価は0.71%上昇し、物価上昇に伴う実質所得の低下などから実質GDPは▲0.24%低下する(いずれも1年目の数値)が、軽減税率が導入された場合にはこの影響は約4分の3となる。

次回の消費税率引き上げは2019年度下期からとなるため、年度ベースでは2019年度、2020年度ともに1%分(軽減税率導入を考慮すると0.75%)の引き上げの影響を受けることになる。また、消費税率引き上げ前後には駆け込み需要とその反動減が発生するが、駆け込み需要と反動減の影響は2019年度内でほぼ相殺される可能性が高い。さらに、2020年度に向けて東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う経済効果が見込まれるため、2019年度の消費税率引き上げによる悪影響はかなり限定的にとどまることが予想される。

当研究所では、東京オリンピック開催による実質GDPの押し上げ幅は2014年度から2020年度までの7年間の累計で2%弱(約10兆円)、成長率の押し上げ幅は年平均0.2~0.3%程度と試算している。

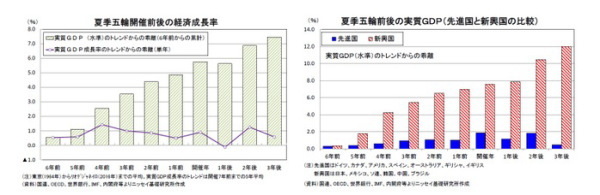

ここで、過去の夏季オリンピック開催国において、開催年前後の実質GDP成長率がそれ以前のトレンドからどれだけ乖離しているのかを確認してみよう。対象は1964年の東京(日本)から2016年のリオデジャネイロ(ブラジル)までの14回、実質GDP成長率のトレンドをオリンピック開催7年前までの5年平均とし、開催6年前 から3年後までの成長率をトレンドと比較した。

平均すると、6年前から開催年まではいずれもそれ以前のトレンドを上回り、上振れ幅が最大となるのは4年前の1.4%である。これは大規模なインフラ整備などが前倒しで行われることを反映したものと考えられる。実際、オリンピック開催前後の需要項目別の動きを確認すると、固定資本形成の伸びが開催4年前にピークとなり、その後は伸びが鈍化する傾向が見られる。開催6年前から開催年までの7年間の成長率の上振れ幅は平均で0.8%、7年間の累計では5.8%とかなり大きなものとなる。一方、開催1年後の成長率はそれまでの反動でトレンドを▲0.1%下回る。

ただし、経済の発展段階によってオリンピックによる効果は大きく異なる。すなわち、自国経済が発展途上の段階でオリンピックが開催される場合には、それを梃子としてインフラ整備、テレビ、カメラなどの耐久消費財の普及が急速に進むという効果が大きくなるが、成熟国家ではそのような効果は小さい。実際、上記の試算を先進国と新興国に分けてみると(*6)、先進国では7年間の平均で0.26%、累計で1.8%と全体の平均値に比べ上振れ幅は大きく低下する。日本は前回の東京オリンピック開催時には発展途上の段階にあったため、成長率の上振れ幅は大きかったが、今回は過去の先進国並みの押し上げ幅となることが想定される。

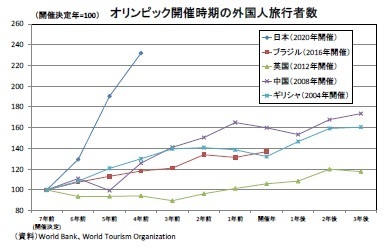

一方、オリンピック開催決定後の外国人旅行者数は過去の開催国をはるかに上回るペースで伸びている。これに伴い訪日外国人の旅行消費額はオリンピック開催が決定した2013年から2016年までにすでに2.3兆円(GDP比0.5%程度)増加している。訪日外国人旅行者数急増の全てがオリンピック開催に伴うものとは言えないが、インバウンド需要による押し上げ幅は過去のオリンピック開催時を大きく上回る可能性が高い。

実質GDP成長率は2016年度の1.3%から2017年度に1.6%へと高まった後、2018年度には1.1%へと減速するが、2019年度が1.2%、2020年度が1.8%とオリンピック開催に向けて成長率が加速するだろう。ただし、東京オリンピック開催翌年の2021年度にはその反動で▲0.1%と小幅ながらマイナス成長となり、2024年度の消費税率引き上げ前後では再び振幅の大きな展開となるだろう。今後、10年間の実質GDP成長率はオリンピック開催、消費税率引き上げ前後で振幅の大きな展開が続くが、予測期間(2018~2027年度)の平均では1.0%となり、過去10年間(2008~2017年度)の平均0.5%から伸びが高まることが予想される。

-----------------------------------

(*6)先進国はドイツ(ミュンヘン)、カナダ(モントリオール)、アメリカ(ロサンゼルス、アトランタ)、スペイン(バルセロナ)、オーストラリア(シドニー)、ギリシャ(アテネ)、イギリス(ロンドン)、新興国は日本(東京)、メキシコ(メキシコシティー)ソ連(モスクワ)、韓国(ソウル)中国(北京)、リオデジャネイロ(ブラジル)とした

-----------------------------------

◆名目GDP600兆円の達成は2023年度と予想

政府は名目GDP600兆円を2020年頃に達成することを目標としているが、2020年度までに政府目標を達成するためには2017年度から4年間の名目成長率が平均2.8%となる必要がある。

今回の見通しでは、今後10年間の名目GDP成長率は平均1.8%、名目GDP600兆円の達成は2023年度までずれ込むと予想している。ただし、過去10年平均の伸び(0.3%)は大きく上回り、名目成長率が実質成長率を下回る「名実逆転現象」は解消される可能性が高い。

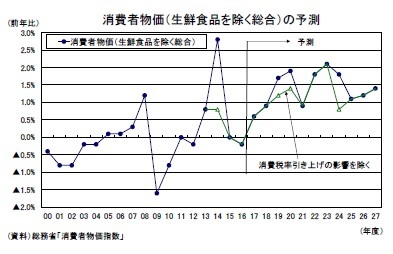

◆10年間の消費者物価上昇率は平均1.3%を予想

日本銀行は、消費者物価上昇率2%の「物価安定の目標」を2年程度で達成するために、2013年4月に「量的・質的金融緩和」を導入した。その後、2014年10月に「量的・質的金融緩和」を大幅に拡大した後、2016年1月に「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」、2016年9月に「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の導入を決定したが、今のところ2%の物価安定の目標は達成されていない。

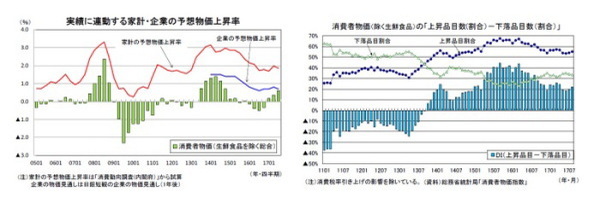

2016年9月の日本銀行による「総括的な検証」では2%の「物価安定の目標」が実現できなかった理由のひとつとして、実際の物価上昇率の低下に伴い予想物価上昇率の上昇が止まってしまったことが挙げられた。実際、家計、企業の予想物価上昇率(1年後の物価見通し)は、現実の物価上昇率が高まった2013年から2014年前半にかけては大きく上昇したが、消費税率引き上げ後の景気減速、原油価格の下落などによって現実の物価上昇率が下がるとともに大きく低下したことが確認できる。

先行きも予想物価上昇率の高まりが実際の物価上昇につながるというルートを中心として物価上昇率が2%に達する可能性は低い。ただし、2016年の物価下落は原油価格下落や円高の影響が大きく、2013年以前の継続的な物価下落時とは状況が異なっている。たとえば、消費者物価指数の調査対象品目を前年に比べ上昇している品目と下落している品目に分けてみると、かつては物価下落時には下落品目数が上昇品目数を上回ることがほとんどだったが、2016年の物価下落時には上昇品目数の割合が50%以上を維持しており、物価上昇の裾野には広がりがみられる。また、2013年以降、物価上昇がある程度継続してきたこと、2014年4月の消費税率引き上げに際しては政府が価格転嫁を促進する政策をとったことなどから、企業の値上げに対する抵抗感はかつてに比べ小さくなっている。このため、原材料価格の上昇や人件費上昇に対応した価格転嫁は比較的スムーズに行われる可能性が高い。物価上昇率がプラスに転じた2017年入り後には家計、企業の予想物価上昇率の低下に歯止めがかかりつつある。現実の物価上昇が継続することによって家計、企業のインフレ期待が定着し、このことが先行きの安定的な物価上昇につながるという形になることが予想される。

当研究所が推計するGDPギャップは世界金融危機後の2009年度にはマイナス幅が▲5%台(GDP比)まで拡大した後、2013年度には消費税率引き上げ前の駆け込み需要もあり実質GDPが2.6%の高成長となったことからゼロ近傍まで改善した。消費税率が引き上げられた2014年度には▲0.5%のマイナス成長となったことから、GDPギャップは▲1%台のマイナスとなったが、2015年度(1.3%)、2016年度(1.3%)と2年連続で潜在成長率を上回る成長となったことからマイナス幅が縮小し、足もとではすでにプラスに転じているとみられる。2019年度には消費税率が引き上げられるが、引き上げ幅が2014年度よりも小さいこと、軽減税率が導入されることに加え、オリンピック開催の追い風もあることから、需給バランスは改善傾向が続きGDPギャップのプラス幅は2020年度には1%程度まで拡大するだろう。ただし、2021年度はオリンピック開催の反動でマイナス成長となることから需給バランスが悪化し、その後はゼロ近傍の推移が続くだろう。

消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合、消費税の影響を除く)は、2016年度の前年比▲0.2%から2017年度に前年比0.6%とプラスに転じた後、上昇ペースが緩やかに加速し、2020年度には1.4%となるだろう。2021年度にはオリンピック開催後の反動で景気が減速することから上昇率はいったん鈍化するが、基調的な需給バランスの改善傾向は維持されるため、2023年度には2.1%と日銀の物価安定の目標が達成されるだろう。消費者物価上昇率が安定的に2%を維持することは難しいが、物価上昇の定着によって企業、家計の予想物価上昇率が安定的に推移する中、金融政策面で緩和的なスタンスが維持されるため、1%台の伸びは確保されるだろう。

消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)は過去10年平均のほぼゼロ%から、消費税を含むベースでは1.5%、消費税を除くベースでは1.3%になると予想する。

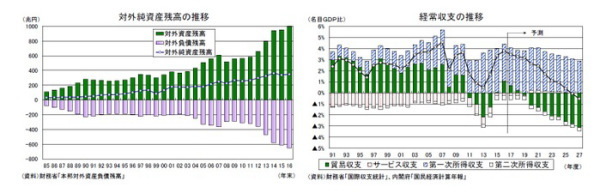

◆経常収支は2020年代後半に赤字へ

足もとの経常収支はGDP比で3%を超える高水準の黒字となっているが、中長期的には貯蓄投資バランスによって決定される。部門別の貯蓄投資バランスの推移を見ると、貯蓄超過が続いていた家計部門は2013年度には小幅な貯蓄不足となったが、2014年度には再び貯蓄超過に戻った。一般政府はバブル期に貯蓄超過に転じた局面もあったが、バブル崩壊後は投資超過を続けている。また、企業部門は1998年度から一貫して貯蓄超過が続いている。

家計貯蓄率は高齢化の影響などから長期的に低下傾向が続き、2013年度は消費税率引き上げ前の駆け込み需要で個人消費が高い伸びとなったことからマイナスに転じた。しかし、2014年度に消費増税の影響で消費が大きく落ち込んだことから0.2%と小幅なプラスに転じた後、2015年度、2016年度と消費の伸び悩みが続いため、足もとの貯蓄率は1%台まで上昇している可能性が高い。しかし、先行きは高齢化がさらに進展することから再び低下傾向となり、2023年度以降は家計貯蓄率のマイナスが恒常化することが見込まれる。これに伴い家計部門の貯蓄投資バランスも2020年代半ばには投資超過となることが予想される。

企業部門は、設備投資の伸びが高まることや予測期間終盤には金利上昇に伴い利払い費が増加することから貯蓄超過幅は縮小に向かう。政府は財政赤字の削減が緩やかながらも進展することから投資超過幅は縮小傾向となるだろう。今回の見通しでは、政府の投資超過幅は縮小するものの、家計が貯蓄超過から投資超過に転じ、企業の貯蓄超過幅が縮小する結果、経常収支は予測期間終盤に小幅ながら赤字化すると予想する。

◆第一次所得収支の黒字は高水準が続く

経常収支の内訳をみると、貿易収支は2015年末頃から黒字を続けているが、中長期的には高齢化の進展に伴う国内供給力の伸び率低下から趨勢的には輸入の伸びが輸出の伸びを上回ることになるため、貿易赤字の拡大傾向が続く可能性が高い。貿易収支は2019年度に赤字に転じた後、予測期間末には赤字幅が名目GDP比で3%程度まで拡大することが予想される。

一方、経常黒字の蓄積による対外資産の増加を反映し、2016年度の第一次所得収支は18.1兆円(GDP比で3.4%)の高水準となっている。日本の対外資産は1990年末の279兆円から2016年末には998兆円まで増加し、対外資産から対外負債を差し引いた対外純資産も2016年には349兆円に達している。2016年度の第一次所得収支は円高の影響で8年ぶりに黒字幅が縮小したが、その後の円安の進展に伴い再び黒字は拡大傾向にある。

今回の予測では、為替レートは2019年度まで円安が続いた後、2020年度以降は緩やかな円高傾向で推移するとしている。このため、第一次所得収支の黒字幅は予測期間中盤にかけて20兆円台まで拡大した後、予測期間後半は黒字幅が徐々に縮小すると予想する。

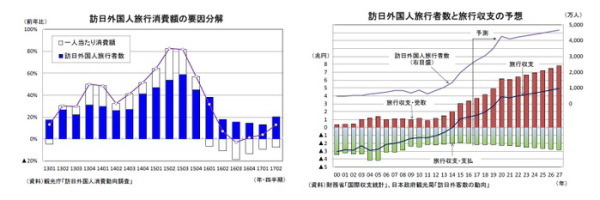

◆訪日外国人旅行者数は2020年には4000万人へ

一貫して赤字が続いてきたサービス収支は、旅行収支の改善を主因として赤字幅が縮小している。旅行収支は訪日外国人旅行者の急増を主因として2015年に1.1兆円と1996年の現行統計開始以来初の黒字となった後、2016年には1.3兆円へと黒字幅が拡大した。

安倍政権発足後に最初に策定された「日本再興戦略(2013年6月)」では、「2013年に訪日外国人旅行者1000万人、2030年に3000万人超を目指す」としていたが、「日本再興戦略」改訂2014では、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催決定を受けて、「2020年に向けて、訪日外国人旅行者数2000万人の高みを目指す」という目標を追加した。さらに、「日本再興戦略2016」では、訪日外国人旅行者数を「2020年に4000万人、2030年に6000万人」へと目標を上方修正し、訪日外国人旅行消費額の目標は「2020年に8兆円、2030年に15兆円」とした。

2016年の訪日外国人旅行者数が前年比21.8%の2404万人となり、2017年も前年比で二桁の伸びとなることが見込まれる(1~8月までの平均は前年比17.8%)。訪日外国人旅行者数は2018年に3000万人を超えた後、東京オリンピック開催年の2020年には政府目標の4000万人を突破する可能性が高い。一方、円高の影響や中国人を中心とした「爆買い」が一巡したことなどから一人当たり消費額は2016年に入ってから前年比で減少が続いているため、訪日外国人旅行者の消費額はやや伸び悩んでいる。2016年の訪日外国人消費額は3.7兆円で、2020年の訪日外国人旅行者数が4000万人となった場合、訪日外国人消費額が8.0兆円となるためには、2017年以降の一人当たり消費額が年平均で6.4%伸びる必要がある(2016年は前年比▲11.5%)。訪日外国人旅行者数の政府目標は達成される可能性が高いが、訪日外国人消費額については目標達成のハードルはかなり高い。

旅行収支の黒字幅は2016年の1.3兆円から2027年には4.9兆円まで拡大するだろう。旅行収支の受取額は2016年の3.3兆円、GDP比0.6%から2027年には7.7兆円、GDP比1.2%まで拡大すると予想する。

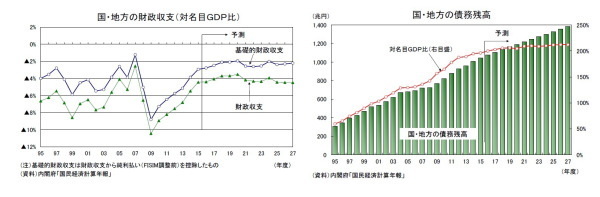

◆財政収支の見通し

2014年度の消費税率引き上げによって、国・地方の基礎的財政収支(プライマリーバランス)の名目GDP比は2013年度の▲5%台から2015年度には▲3%程度まで改善した。

今回の予測では、2019年度、2024年度にそれぞれ消費税率を2%引き上げ、予測期間末の消費税率は12%になるが、軽減税率の導入により食料(酒類、外食を除く)の税率は8%に据え置かれることを想定している。このため、税率1%引き上げによる消費税収の増加は従来の約4分の3にとどまる。支出面では、高齢化に伴う社会保障給付の着実な増加が続く中、東京オリンピック開催に向けて公共投資の伸びが高まることが見込まれる。

安倍政権発足後、景気の回復基調が続く中でも経済対策による補正予算が毎年編成されている。補正予算の編成が恒常化していることも財政再建を遅らせる一因となるだろう。また、2014年度は消費税率引き上げによって実体経済は低迷したものの、大幅な円安や原油価格下落によって企業収益が堅調を維持したことなどから、税収への悪影響は比較的小さかったが、次回以降の増税時にも外部環境が改善する保証はない。消費税率引き上げによって消費税以外の税収がある程度低迷することは避けられないだろう。また、東京オリンピック開催後の2021年度には景気が一時的に低迷し(2021年度の実質GDP成長率は▲0.1%を予想)税収が落ち込むため、財政収支が悪化するだろう。

政府は2020年度までに基礎的財政収支を黒字化するという目標を掲げてきた。しかし、安倍首相は衆議院解散を表明する9/25の記者会見で、消費税率10%への引き上げに伴う増収分の一部を幼児教育の無償化などに充てるとし、2020年度の基礎的財政収支の黒字化目標の達成は困難になると明言した。2019年度の消費税率引き上げに伴う財政収支の改善は限定的にとどまる可能性が高い。

基礎的財政収支は2027年度でもGDP比▲2.2%の赤字となり、財政収支の黒字化は実現しないと予想する。

この結果、すでに約1000兆円となっている国・地方の債務残高は2027年度には約1400兆円まで増加するだろう。一方、債務残高の名目GDP比はすでに約200%となっているが、今後10年間は名目GDPが比較的高い伸びとなるため、上昇ペースは緩やかになることが見込まれる。

なお、予測期間の前半は長期金利がほぼゼロ%で推移することにより、利払い費が抑制された状態が続くが、債務残高の拡大が続く中で予測期間末にかけては長期金利が緩やかに上昇するため、利払い費(ネット)を含む財政収支は基礎的財政収支に比べ改善ペースが遅くなるだろう。

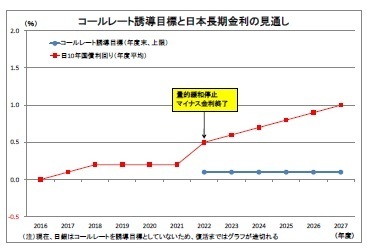

金融市場の見通し

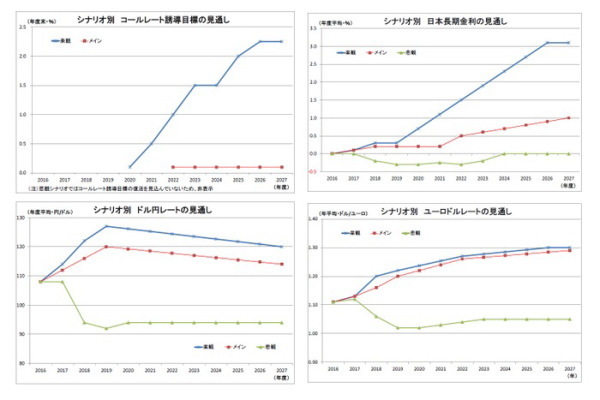

◆日本の金融政策と金利

日銀は現在、2%の物価目標を安定的に持続するために必要な時点まで、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続する方針を示しているが、2%のハードルは高く、現行の金融緩和を長期にわたって続けざるを得ない。物価上昇率が2%に達するのは、日銀が達成時期と見込む2019年度頃からかなり遅れ、2022年度後半となるだろう。従って、日銀は同年度中に出口戦略に着手することになり、マイナス金利政策を終了、従来の政策金利である無担保コールレート誘導目標(上限0.10%)を復活し、量的緩和の旗も降ろすと予想する。一方、長期金利(10年国債利回り)の誘導目標は残し、出口戦略にあたって長期金利が急上昇する事態を回避すると予想する。この場合、長期金利を目標に留めるために必要な分の国債買入れは継続することになる。

無担保コールレート誘導目標は、2022年度に0.10%(上限)で復活した後、同水準で維持されると見込んでいる。物価上昇率が2%程度に維持されるのは一時的に留まり、2024年度以降、再び2%を大きく割り込むことから、利上げの実施には至らない。

長期金利については、日銀が長短金利操作の中で、長期金利の誘導目標をゼロ%程度に据え置くことから、予測期間中盤にかけては、0%を若干上回る水準に留まる。2022年度に出口局面を迎えた後は上昇基調に入るが、日銀が誘導目標を残して緩やかな上昇に留めることで、急上昇は避けられるだろう。物価上昇率2%を維持できないため、日銀は実質金利(名目金利-予想物価上昇率)をゼロ%以下に抑制することで景気刺激を図るとみられ、長期金利の水準は予測期間末でも1.0%に留まると予想する。

◆米国の金融政策と金利

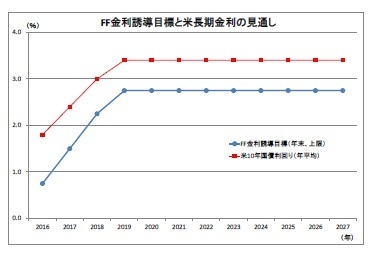

今後も堅調な景気回復が続く米国は、物価の持ち直しを受けて、引き続き年2~3回のペースでの段階的な利上げの実施が見込まれる。現在1.25%(上限)にあるFF金利誘導目標(政策金利)は2019年にかけて2.75%まで引き上げられ、以降も維持されるだろう(この間、2017年9月に決定した資産縮小も同時並行で進行)。

現在は比較的低位に留まっている米長期金利も、景気回復のもとでの段階的な利上げを受けて上昇基調を辿り、利上げが打ち止めとなる019年に3.4%に到達、以降は横ばいで推移すると見込んでいる。

◆ユーロ圏の金融政策と金利

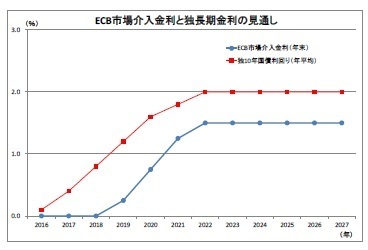

ユーロ圏も堅調な景気の回復を受けて、2018年に量的緩和を段階的に縮小し、終了する。ただし、物価上昇率が「2%以下でその近辺」という目標に届くには時間がかかるため、金融緩和の正常化は緩やかに時間をかけて行われるだろう。マイナス金利政策の終了と利上げの開始は2019年になると見込まれる。

現行0%に据え置かれているECB市場介入金利(政策金利)は2019年に引き上げを開始した後、緩やかに引き上げられ、2022年に1.50%で着地すると見込んでいる。

ユーロ圏の代表的な長期金利である独長期金利も金融政策の正常化を織り込んで上昇基調をたどり、利上げが打ち止めとなる2022年に2.0%に達した後は横ばいで推移すると予想している。

◆為替レート

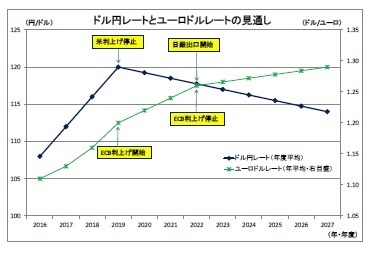

ドル円レートについては、予測期間序盤のうちは、日本の金融緩和が長期化する一方で米国が段階的な利上げを続けることに伴って日米(長短)金利差が拡大、ドルの投資妙味が高まることで、2019年度にかけて1ドル120円まで円安ドル高が進む。

その後、予測期間半ば以降は、米国が利上げを停止し、米長期金利が頭打ちとなる一方で、日銀金融政策の出口戦略が段階的に進められることで日米金利差が縮小するため、予測期間末にかけて円高ドル安基調が続く見通し。

ただし、日銀の出口戦略は極めて緩やかに行われ、長期金利も低位に抑制されることに加えて、予測期間終盤には日本の経常収支赤字化という新たな円安要因が生まれ、円高圧力を緩和する方向に働く。従って、水準としては、予測期間末時点で1ドル114円と、現時点の為替レートと比べてやや円安水準で着地すると見ている。

ユーロドルレートについては、当面はECBが時間をかけて量的緩和縮小を進める一方で米国の金融引き締めが先行することによって、2018年にかけて一旦ユーロが弱含む。その後は、米国が利上げを打ち止めにする一方で、ECBは2022年まで段階的に利上げを進めるため、これを織り込む形でユーロが上昇基調をたどる。また、予測期間後半には、基軸通貨ドルの相対的な地位低下を受けて、ドルに次ぐ位置付けにあるユーロがその受け皿の役割を期待されることになり、ユーロ高圧力となる。予測期間末にかけて1ユーロ1.30ドル弱にまで上昇すると予想する。

ちなみに、ユーロ円レートは、当面はやや上値が重いものの、ユーロ圏の金融政策正常化が先行することで、予測期間半ばにかけてユーロ高基調となる。その後は日本が緩やかな出口戦略を進めることからユーロ高は一服するが、日本の経常赤字化が円高の進行を抑制することなどから、予測期間末にかけて1ユーロ150円をやや下回る水準で推移すると予想している。

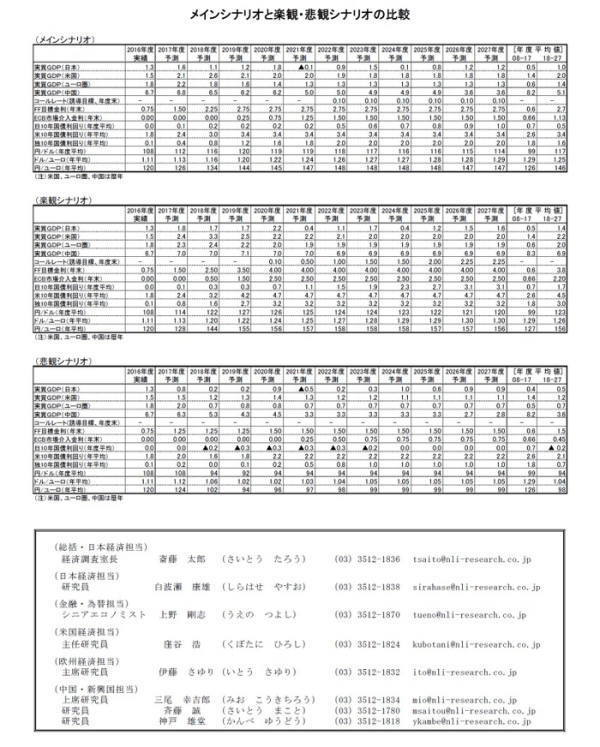

代替シナリオ

◆楽観シナリオ

楽観シナリオでは、メインシナリオに比べ世界経済が順調に回復する。中国はメインシナリオに比べ成長率が高いことに加え、内需主導の経済成長へと転換していくため、グローバルな不均衡も解消に向かう。日本は潜在成長率を上回る経済成長が続き、米国の順調な利上げを受けて円安が進むことも追い風となるため、消費者物価は日本銀行の見通しとほぼ同じペースで上昇し、2020年度に2%を上回り、その後も安定的に2%程度の伸びを維持する。なお、消費税率引き上げの前提はメインシナリオと同じとしている。

◆悲観シナリオ

悲観シナリオは、国際金融市場の不安定化、保護主義の台頭などから世界経済が低迷を続ける。今後10年間の平均成長率は米国が1.2%、ユーロ圏が0.7%と過去10年平均と同程度にとどまり、中国は3.6%と過去10年平均(8.2%)の半分以下にまで低下する。米国の追加利上げは当面見送られ、為替レートは2018年度に1ドル90円台まで円高ドル安が進む。世界経済の低迷を受けて日本も低成長が続き(今後10年平均の成長率は0.5%)、消費者物価上昇率はマイナスを脱するものの、今後10年間の平均で0.5%にとどまる。2019年度の消費税率引き上げは実施されるが、景気低迷、デフレ基調が継続することからその後は消費税率が据え置かれることを想定した。

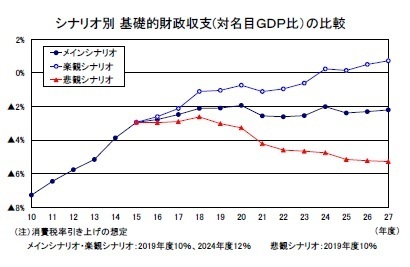

◆シナリオ別の財政収支見通し

メインシナリオの財政収支見通しでは、予測期間末の2027年度までに基礎的財政収支の黒字化は達成されないとしている。楽観シナリオでは、名目GDP成長率が今後10年間の平均で2.5%とメインシナリオよりも0.7%高いため、2020年度の赤字幅は▲0.7%(GDP比)まで縮小し、消費税率が12%に引き上げられる2024年度には基礎的財政収支の黒字化が実現する。ただし、利払い(ネット)を含む財政収支は予測期間末でも赤字で、メインシナリオに比べて金利の上昇スピードが速いため、基礎的財政収支と財政収支の差はメインシナリオよりも大きくなる。国・地方の債務残高のGDP比を低下させるためには、基礎的財政収支の黒字幅をさらに拡大させることが必要となる。

悲観シナリオでは名目成長率の低迷に伴う税収の伸び悩みが続くことに加え、消費税率が10%で据え置かれることから基礎的財政収支の赤字は拡大傾向が続く。この場合には財政破綻のリスクが高くなるだろう。

◆シナリオ別の金融市場見通し

楽観シナリオでは、米国をはじめとする各国景気が順調に回復するため、メインシナリオと比べて、米国の利上げペースは加速し、ユーロ圏の利上げ開始も2018年に前倒しとなる。日本も物価上昇率の2%達成がメインシナリオよりも大幅に早まるため、量的緩和の停止、マイナス金利政策の終了・無担保コールレート誘導目標の復活は2020年度に前倒しされ、長期金利誘導目標もその時点で廃止となる。その後、2021年度からは段階的な利上げが実施されることになる。

日本の長期金利は、日銀の誘導目標下にある2019年度までは低位で推移するが、2020年度以降は出口戦略の進展や利上げの段階的な実施、投資家のリスク選好、海外金利の大幅な上昇を受けて、メインシナリオよりも早期かつ大幅に上昇していくことになる。

ドル円レートについては、米国経済の回復加速と急ピッチの利上げに伴う日米金利差拡大が大幅なドル高に繋がり、2019年度には1ドル127円まで円安ドル高が進む。その後はメインシナリオ同様、日銀の出口戦略を受けて円高ドル安基調に転じるが、期間を通じたリスク選好地合いや日本の期待インフレ率が高水準に保たれることなどから、予測期間終盤にかけてメインシナリオよりも円安ドル高水準での推移となる。

ユーロドルについては、ユーロの金融政策正常化が急ピッチで進むうえ、ユーロの信認が高まることから、メインシナリオよりも若干ユーロ高となり、予測期間末には1ユーロ1.30ドルまで水準を切り上げる。既述の通り、ドル円ではメインシナリオよりも円安ドル高となるため、ユーロ円でも大幅な円安ユーロ高となる。

悲観シナリオでは、世界的に景気が低迷を続けるため、米国の利上げは今後長期にわたって見送られ、再開してもすぐに打ち止めになる。ユーロ圏も出口戦略が大きく遅れ、その後の利上げも小幅に留まる。日本では物価の低迷が続くため、予測期間を通じて現行の金融緩和が継続される(正常化の動きは生じない)。

日本の長期金利は、日銀が円高進行と自然利子率低下への対応として、予測期間序盤に長期金利誘導目標を引き下げることで低下し、中盤にかけて過去最低レベルとなる▲0.3%で推移する。予測期間終盤には、海外金利の持ち直しと、長期金利をマイナス圏に据え置くことによる副作用への配慮から誘導目標がやや引き上げられ、0%程度での推移となる。

ドル円レートについては、米景気の低迷によって利上げが見送られること、世界的に市場がリスク回避的になることから、予測期間前半に急速な円高ドル安が進行、2019年度にかけて92円まで円高が進む。以降は米金利がやや持ち直すことでドルが底入れするが、予測期間末にかけて1ドル95円を割り込んだ水準での推移が続く。

ユーロドルレートに関しては、景気低迷に伴う出口戦略の後ずれや政治リスクの上昇からユーロ安圧力が強まり、予測期間序盤に1.02ドルまで低下する。その後、ECBの利上げに伴って小幅に上昇するが、1.05ドル付近での低迷が続く。既述の通り、ドル円ではメインシナリオよりも円高ドル安が進むため、ユーロ円では1ユーロ100円を割り込む大幅な円高ユーロ安となり、主要先進国通貨では円が独歩高の様相になる。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・

中期経済見通し(2016~2026年度)

・

2017・2018年度経済見通し~17年4-6月期GDP2次速報後改定

・

欧州経済見通し-ユーロ圏では自律的回復続く-

・

中国経済見通し~景気は党大会後も大丈夫なのか?

・

米国経済の見通し-消費主導の景気回復持続も、当面ハリケーンの影響や、米国内政治状況などで経済は流動的