ベースアップ、実質賃金が重要

「目指すべき賃上げ率は4%です」と言うと驚かれることが多い。しかし、4%という数字には根拠がある。

春闘賃上げ率は2014年に13年ぶりに2%を上回った後、4年連続で2%台をキープしている。しかし、この場合の2%は定期昇給を含んだもので、労働市場の平均賃金に直接影響を与えるのは定期昇給を除いたベースアップだ。

確かに、個々の労働者の賃金水準は平均的には毎年定期昇給分だけ上がっていく。しかし、毎年高齢者が定年などで退職する一方で、若い人が新たに働き始めるので、労働市場全体の平均年齢はほとんど変わらない。したがって、マクロベースの賃金上昇率を考える際には、定期昇給分を除いたベースアップを見ることが適切だ。2017年の春闘賃上げ率は2.11%(厚生労働省調査)だったが、定期昇給分を除いたベースアップは0.4%程度にすぎない。

また、労働者の生活や消費行動に直結するのは、名目賃金を消費者物価で割り引いた実質賃金である。デフレ下ではベースアップがなくても実質賃金はあまり下がらなかった。しかし、安倍政権が発足してから現在までの消費者物価は、消費税率引き上げの影響もあって6%近く上昇した。この間の名目賃金上昇率は2%弱にすぎないため、実質賃金は4%近く低下している。

賃上げの要求水準が低い

2018年の春季交渉を巡る環境を確認すると、失業率は完全雇用とされる3%程度を下回る2%台後半まで低下し、企業収益も過去最高を更新し続けるほど絶好調だ。また、消費者物価(生鮮食品を除く総合)は2017年1月に上昇に転じた後、ゼロ%台後半まで伸びを高めている。賃上げ率を大きく左右する労働需給、企業収益、物価はいずれも明確に改善している。2018年は賃上げにとってまたとない好機といえる。

しかし、組合側の要求水準は上がっていない。連合の2018年春季生活闘争方針では、賃上げ要求水準が2年連続で据え置かれた。また、連合傘下組合の実際の要求水準も2013、2014年と大幅に上昇したが、2016、2017年と低下し、実際の賃上げ率も2年連続で低下した。組合からの要求水準が低いままでは実際の賃上げ率が大きく高まることは期待できないだろう。

そもそも、経営者に自ら進んで積極的な賃上げを行うことを期待することに無理があるかもしれない。経営者の重要な任務は自社の収益を最大化することであり、そのためにはなるべく賃金を上げずに働いてもらうほうが合理的だからだ。賃金を上げなければ優秀な社員が辞めてしまう、労働組合からの賃上げ要求が厳しくなる、などといった状況になって、やむなく賃金を上げるというのが実態ではないか。

2%の物価目標と整合的な賃上げ率

日本銀行が「物価安定の目標」としている消費者物価上昇率2%は達成されていないが、日本銀行が2%の旗を降ろす気配はない。今のところ消費者物価上昇率はゼロ%台後半にとどまっているが、円安、原油高が大きく進んだ場合などには2%に達することもありうるだろう。

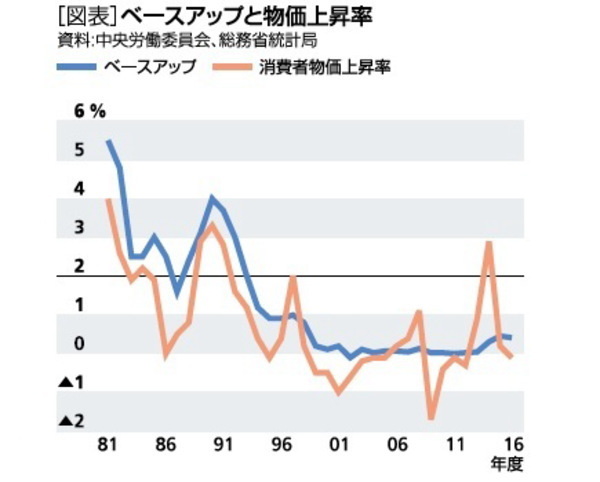

2%の物価目標が達成された場合、実質賃金の伸びがプラスになるためには2%以上のベースアップが必要となる。ベースアップがほとんどない時期が長かったため、継続的に物価以上に賃金が上がることを想像できない人が増えているかもしれない。しかし、長期的に見ればベースアップは消費者物価上昇率を上回ることがほとんどであった[図表]。

ベースアップ2%を一般的に用いられる定期昇給込みの賃上げ率で表せば4%になる。これが冒頭で示した目指すべき賃上げ率の根拠だ。現実的には4%どころか安倍首相が経済界に要請した3%の賃上げを達成するのにも時間がかかるだろう。しかし、2%の物価目標と整合的な賃上げ率はあくまでも4%であり、3%が達成されたとしてもそれは通過点にすぎないことを認識しておくべきだろう。

斎藤太郎(さいとう たろう)

ニッセイ基礎研究所 経済研究部 経済調査室長

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・働き方改革の落とし穴~労働時間の一律削減は賃金の低迷を招く恐れ

・日本経済再生の鍵-女性、高齢者の労働参加拡大と賃金上昇が必須の条件

・人手不足はどこまで深刻なのか

・目指すべき賃上げ率は4%

・消費者庁設置を契機に目指すべき「顧客視点」経営