わが国の近代化に多大な貢献を果たした渋沢栄一は、一銀行家の枠を超えた存在である。ビジネスに社会性やモラルを求め、恵まれないものに慈愛の心を示し、国に頼らず民の立場で国家を支え続けた。資本主義を確立するに際して、金儲け主義に走ってはならないとその範を世に示し続けた。誇りを持って世界に紹介したい、日本を代表する偉人である。

(本記事は、北康利氏の著書『新装版 名銀行家列伝―社会を支えた“公器”の系譜』=きんざい、2017年4月25日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)

【関連記事 『名銀行家列伝』】

・(1) わが国近代資本主義の父 渋沢栄一

・(2) 史上最強の銀行王に学ぶ克己堅忍と陰徳の精神 安田善次郎

・(3) さわやかでダイナミックな名バンカー・三井中興の祖 中上川彦次郎

・(4) 最強の住友軍団を築き上げた男の栄光と挫折 磯田一郎

両親から学んだ起業家精神と慈愛の心

渋沢栄一は天保11年(1840年)2月13日、現在の埼玉県深谷市血洗島(武蔵国榛沢郡血洗島村)の農家に生まれた。今も立派な生家が保存されている。父・市郎右衛門は学問を好み、勤勉にして厳格。起業家精神に富み、養蚕と藍玉製造を通じて財をなし、名字帯刀を許される豪農となった。彼は息子の栄一にも、早いうちから藍の葉や藍玉の仕入れを手伝わせている。

最近の研究では、江戸幕府に“士農工商”という身分制度が敷かれていたというのは否定されつつあるようだが、右から左へ売買して利サ゛ヤを稼ぐ商行為は、農工業のような“ものづくり”よりも低く見られる傾向があったのは確かだ。その思想的背景には、商行為を〝下賤な業〟とする幕府の御用学問であった朱子学の影響があった。だが渋沢は、商売は決して〝下賤な業〟などではなく、学問同様奥深く、幅広い教養と豊かな人間力なくしては大成できないことを、身をもって体験していく。

母のエイは慈愛に満ちた心優しい女性であった。公衆浴場にハンセン病の患者が入場してきた時、他の入浴客が嫌がって逃げ出す中、彼女だけはいつに変わらぬ態度で接し、一緒に入浴していた、というような逸話も残されている。いつの世も教育は家庭に始まる。

これから述べようとしている渋沢栄一の人生と業績が、つまるところ父親の勤勉さと起業家精神、母親の高い倫理観と慈愛の心に集約されるのは、子女教育の観点からも深い示唆に富んでいる。渋沢の青春は幕末の動乱期と重なる。文久元年(1861年)、21歳の時に江戸遊学を許され、儒学を当代随一の学者・海保漁村に学び、剣術を“千葉の小天狗”として知られた北辰一刀流・千葉栄次郎に学んだ。

そんな彼は、アヘン戦争によって大国・清が欧米列強に蹂躙されているのを知り、尊皇攘夷思想を抱く。そして文久3年(1863年)11月、23歳の時、高崎城を乗っ取って武器を奪い、横浜を焼き打ちした後、長州藩と連携して攘夷を行うというクーデター計画を立てるのだ。

実行直前に同志から反対されて決起を見送ったものの、もし決起していたら、水戸藩の天狗党同様、追討軍を差し向けられて彼の人生はそこで終わっていたに違いない。出世に運はつきものだ。明治維新を4年後に控えた元治元年(1864年)2月、江戸遊学時代から面識のあった一橋家家臣・平岡円四郎の推挙によって同家に仕官を果たし、人生が急展開していく。やがて一橋慶喜が15代将軍に就任したことから、渋沢は一橋家家臣から一気に幕臣となるのである。

合本経営の伝道師として

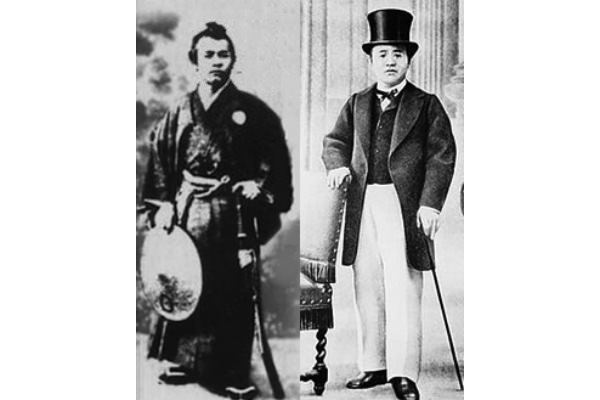

人並み外れた才覚を見せた彼は、慶応3年(1867年)1月、27歳の時、パリ万国博覧会に将軍の名代として派遣された慶喜の弟・徳川昭武に随行し、およそ2年にわたってヨーロッパを視察して回る幸運に恵まれた。

驚いたのは、かの地では貴族は存在していたものの庶民の間にこれといった身分制度がなく、商業を通じた利潤の追求は、卑しいどころか国家の繁栄に不可欠な社会貢献であると認識されていたことだ。ベルギー国王レオポルド2世などは謁見した際、国王自らベルギー製の鉄鋼の輸入を勧めてきた。王侯貴族も率先して国富を積み上げようと努力している。大きなカルチャー・ショックを受けた。

この頃になると尊皇攘夷思想に燃えていた若い頃とは違い、いいものは彼らから学ぼうという素直な気持ちが芽生えていた。中でも興味をそそられたのは、企業が株式会社形態で運営されていたことである。株式を発行することで小口の資金を多くの人々から集めている。利益が出れば配当を払わねばならないが、基本的に返済不要な資金であることから経営を安定させることができる。この仕組みにはうならされた。

パリ滞在中の渋沢たちのもとに大政奉還の報せがもたらされ、明治元年(1868年)11月、取るものもとりあえず帰国の途に就いた。維新後、慶喜は駿府城のある静岡藩70万石に逼塞させられていた。渋沢は帰国後すぐ駿府に赴き、欧州視察の報告を行ったが、結局そのままここに残り、勘定組頭を務めることになる。この石高で旧幕臣を養えるはずもなく、藩財政は火の車である。殖産興業を目指そうにも先立つものがない。そこで彼は静岡の有力商人の協力を得て、ヨーロッパで見てきた株式会社形態(彼は“合本”と呼んだ)でのビジネス展開を試みようとする。こうして設立されたのが、銀行と商社の機能をあわせ持つ、日本で最初の株式会社組織〝商法会所〟だった。

請われて官吏となる

こうした行政手腕を買われ、明治2年(1869年)11月、大隈重信から出仕を求められたが、幕府を倒した明治新政府に仕える気などない。即刻断ったが、そこは人たらしの大隈のこと、相手の心をつかむ点では役者が一枚上だった。

「国造りのため、800万の神の一柱となってほしい!」

そんな熱い言葉で渋沢の憂国の情に訴えたのだ。徳川家に確かに恩はある。だが〝国家〟を思う気持ちではひけはとらない。思い悩んだ末、出仕を承諾する。大隈は特別待遇で彼を迎えた。この時、渋沢はまだ29歳だったが、いきなり民部省租税正(後に大蔵省管轄に変更)に任命されている。今で言えば、民間人が財務省主税局長に抜擢されたようなものだ。

そして明治4年(1871年)11月からの約2年間、大蔵卿の大久保利通が岩倉使節団の一員としてアメリカや欧州諸国に派遣されると、大蔵大輔の井上馨が留守を預かることになり、副官の大蔵大丞である渋沢が実務家トップとして井上を支えた。

鉄道や道路、電信などの社会インフラ整備を急ピッチに行っていく一方で、最重要課題の1つだったのが金融機能の強化だ。当時の金融機関は江戸時代から続く両替商であったが、産業発展のための安定的な資金供給源としては、はなはだ心もとない。そこで渋沢は近代的な銀行制度を創設するべく、国立銀行条例制定に取り組み、明治5年(1872年)、彼か32歳の時に発布される。

ところが敏腕官僚として大活躍していた矢先、政変とも言うべき事件が起こるのだ。政府内で薩長出身者があまりに権力を握りすぎていることに業を煮やした肥前藩出身の江藤新平が、長州藩出身の井上がかじ取りを任されていた大蔵省の権限を縮小しようとしたのである。太政官正院に権力を集中し、大蔵省から予算権限まで実質的に奪おうとする江藤の行政改革に反発した井上と渋沢は、明治6年(1873年)5月、ともに辞表を提出して野に下った。

思いがけない形で官を辞した渋沢は、ちょうど設立準備中だった第一国立銀行の初代頭取に就任する。まだ35歳の若さであった。本店は、三井が日本橋兜町に建設した“三井組ハウス”と呼ばれる洋風建築の中に置かれた。兜町は水利の便がよく、東京電燈が南茅場町に火力発電所(第二電燈局)を設置して安定的な電力供給を確保してくれている。

当時としては最先端のビジネス拠点だ。現在の兜町と大手町の機能を合わせたようなところと考えればいいだろう。三井物産のほか、丸の内に三菱村ができるまでは、東京海上や明治生命などもここに本社を置いていた。渋沢の活動は、まさに資本家たる“銀行家”のそれであった。多くの企業の設立に関与し、個人株主として、あるいは役員として、経営に直接参画していく。

第一国立銀行本店と目と鼻の先の運河沿いに、イタリアのベニスにあるような洋館の自宅兼事務所を建て、ここから通った。明治33年(1900年)、飛鳥山に迎賓館を兼ねた大邸宅を建ててからも毎日銀行に顔を出し、次に自分の事務所で来客と面談したり各企業の役員会を開催したりする生活を続けた。

第一国立銀行の当初の収益源は公金取り扱いで、民間預金よりも政府預金が上回っていたが、その後、渋沢自らが主導して設立された日本銀行に公金取り扱いは取って代わられていく。基本的に公金は、信用力の高い政府出資の金融機関が取り扱うべきだという考えからだった。

そして明治29年(1896年)には国立銀行の普銀転換により“国立”の看板が外れ、第一銀行となる。当時の銀行は、融資に関しては基本的に地方公共団体や大企業向けが中心だったが、公金取り扱いに代わる新しい収益源として、商人や企業への短期貸し付けを増やしていった。

この少し前から目をつけていたのが朝鮮半島でのビジネスだ。大久保利通の支援を受けて大倉喜八郎が朝鮮進出を計画し、渋沢に資金面の支援を頼んできたのが発端だった。

明治11年(1878年)には釜山支店を開設。その2年後には砂金買い上げを目的として元山出張所を、その後、仁川にも出張所を開設した。当初、朝鮮でのビジネスは思ったほど収益を生まなかったが、明治38年(1905年)に三大特権(朝鮮国庫金取り扱い、貨幣整理事業、第一銀行券公認)を獲得できたのを機に業績は好転。明治40年(1907年)には全店純益金の40%あまりを計上するまでになった。ところが喜びもつかの間、朝鮮の植民地化に向けて、明治42年(1909年)には韓国銀行への経営委譲を政府から命じられるのである。

これらを見てもわかるように、渋沢の銀行ビジネスは決して政府と癒着して甘い汁を吸うといったものではなく、むしろ正反対で、民間でできることで国家を補完し、支え続けた。政商になろうと思えば最強の政商になり得ただろうが、彼の中のモラルがそれを許さなかったのだ。

わが国近代資本主義の父

渋沢が生涯にわたって設立ないし設立を支援した企業・団体は驚くほど多いが、それらはまさにわが国が世界の一流国の仲間入りをするために、どうしても必要とされた企業群だった。一部を紹介すると、先述の第一国立銀行、日本銀行のほか、東京銀行集会所、大阪銀行集会所、東京海上保険、日本郵船、日本鉄道、東京地下鉄道、東京石川島造船所、鐘淵紡績、札幌麦酒、東京瓦斯、大阪瓦斯、東京電燈、帝国ホテル、東洋紡績、日本製紙、王子製紙、太平洋セメント、清水建設、澁澤倉庫など。

彼にはわかっていたのだ。フランスで感銘を受けた株式会社形態も、ただ会社を設立すると世間に向けて発表するだけでは出資者は集まらない。そこには看板が必要だということが。“渋沢栄一”という名前と信用が資金を呼び、大会社の設立を容易にした。その事業の目利きとしての能力ゆえに相当な確率で事業が成功したから、次の募集の際にも出資者が手を挙げてくれた。そもそも近代国家となるのに必要な企業に需要があるのは当然だし、まだ競合他社もいないわけだから、あとは経営ノウハウということになる。ここが踏ん張りどころだった。

多くの企業を設立していくうち、結果として渋沢財閥と呼ばれる企業群ができたが、大株主として会社を支配しようなどという考えは一切持たなかったから、経営が安定したと見るとさっさと役員から降り、次の新たな企業の設立に取り組んだ。値上がりが期待できる優良株式であっても惜しげもなく売却している。それは、株式売却はあくまで次の会社を立ち上げるための資金捻出と考えていたからだ。

以前、ご子孫にあたる渋沢健さんから、「渋沢家には、“投機の業または道徳上いやしむべき職につくべからず”という家訓があるんです」というお話をお聞きしたことがある。それほど彼は投機を嫌った。だが同時に〝元気振興の急務〟という言葉で、リスクをとって新しい事業に挑戦することの大切さも説いている。イノベーションなしに経済の継続的発展はない。老いてなお、明治維新ならぬ“大正維新の覚悟”(『論語と算盤』)の必要性を説き、後進を叱咤し続けた。守勢に回るのではなく、攻め続けろと。

政治には興味を示さなかった。長州藩出身の伊藤博文や山県有朋が中心になって、井上馨を首相にしようという動きが出た時のこと。井上は固辞しながらも、渋沢が大蔵大臣に就任してくれるならと条件を出した。しかし渋沢は頑として断り、結局、井上内閣は実現することはなかった。渋沢の尽力によって日本はその国力を増し、日清、日露という国運を賭けた大きな戦争にも勝利し、彼の生んだ企業は大きく成長していった。

自分が経営の第一線にいなくても大丈夫だと感じ始めた明治42年(1909年)、ちょうど彼が69歳の時、関係した大部分の会社の役員を退いた。思い入れのあった第一銀行頭取の職だけが最後まで残ったが、それも大正5年(1916年)には辞し、実業界から完全に引退する。だがバイタリティの塊のような彼が隠居然とした生活など送れるはずもない。

今度は社会の啓蒙活動に力を入れ始める。金儲けを卑下することはないが、一方でモラルが大切だというのが彼の信念だ。“利は義に反する”というのが、幕府の御用学問とされた朱子学の教えである。それがゆえに江戸時代は“商いは下賤な業”とされたわけだが、彼は孔子が「民を富まして後に教えん」と説いていることに注目し、民衆を富ますことが君子の任務であり、「利は義に反しない」と主張した。

引退の年、口述筆記で『論語と算盤』という著書を発刊している。日本経済の急速な発展の陰で、精神面が等閑に付され始めていることに危機感を抱き始めていたからだ。道義的に正しい道を歩まねば一時的に富を築けたとしても永続性はない。〝論語と算盤〟という言葉は一見かけ離れたものを示すようだが、2つで1つなのだという彼の主張は〝道徳経済合一説〟と呼ばれ、自らその伝道者となっていく。

彼は『論語』を常に携帯し、講演や挨拶、祝辞などで引用しながら、正しい商道徳のあり方を説いた。時はさかのぼるが、国立銀行が林立して銀行間調整が必要となってきた時、渋沢は業界団体の設立を提案し、明治10年(1877年)7月、“択善会”という組織を立ち上げている。後の東京銀行集会所(現在の全国銀行協会)である。択善会の名前は論語述而第七に由来する。〈三人行えば必ずわが師あり〉という有名な言葉に続く、〈その善なるものを択んでこれに従い、その不善なるものはこれを改むる〉という一節から採った。いかにも論語通の渋沢らしいネーミングだ。

83歳になっていた大正12年(1923年)から14年(1925年)にかけて二松學舎(彼は第三代舎長)で論語の講義を行い、それを『論語講義』として出版する。957ページという膨大な量からも、彼の論語に対する造詣の深さと、その時の講義がいかに詳細にわたったものであったかがうかがえる。

死に臨んでなお、この国の将来に思いを残しつつ

渋沢栄一は昭和6年(1931年)11月11日午前1時50分、天寿を全うしてこの世を去った。享年91。死の3日前、おおぜい見舞客が来ていると聞いて、次のような言葉を残したという。

「長いあいだお世話になりました。私は100歳までも生きて働きたいと思っておりましたが、こんどというこんどは、もう起ち上がれそうもありません。これは病気が悪いので、私が悪いのではありません。死んだ後も私は皆さまのご事業やご健康をお守りするつもりでおりますので、どうか今後とも他人行儀にはしてくださらないようお願い申します」 (渋沢雅英著『太平洋にかける橋渋沢栄一の生涯』)

91歳という高齢になるまで国家にその身を捧げつくしてなお、彼は死に臨んでこの国の将来に思いを残していたのである。彼が“論語と算盤”の精神に裏打ちされた高いモラルを掲げながら近代国家としての枠組みを作っていってくれたことが、この国にとってどれほど幸福なことであったか。我々は彼の功績とともに振り返るべきだろう。まだわが国の財界人で紙幣の肖像に選ばれた人物はいない。だが、もしその日が来たとしたならば、最初に選ばれるのは渋沢栄一をおいてほかにはない。そう筆者は信じている。

渋沢栄一

天保11年(1840年)埼玉生まれ。明治・大正期の指導的大実業家。一橋家に仕え、慶応3年(1867年)パリ万国博覧会に出席する徳川昭武に随行し、ヨーロッパの産業、制度を見聞。明治2年(1869年)新政府に出仕し、明治4年(1871年)大蔵大丞となるが明治6年(1873年)退官して実業界に入る。第一国立銀行の総監役、頭取となったほか、王子製紙、東京瓦斯など多くの近代的企業の創立と発展に尽力した。昭和6年(1931年)没。

北康利

1960年名古屋市生まれ。東京大学法学部卒業後、富士銀行入行。資産証券化の専門家として富士証券投資戦略部長、みずほ証券財務開発部長等を歴任。2008年6月末にみずほ証券退職。本格的に作家活動に入る。『白洲次郎 占領を背負った男』で山本七平賞を受賞。