はじめに~医療・介護連携、自立支援介護に特徴~

2018年4月から介護保険の「公定価格」である介護報酬が変わった。今回の特徴は医療との関係を強化した点にあり、(1)医療・介護連携の推進、(2)重度化防止を図る「自立支援介護」(1)の推進――の2点に特徴が表れている。具体的には、前者では特別養護老人ホーム(特養)での看取り充実、後者ではリハビリテーションの強化に加えて、ADL(日常生活動作)の改善に取り組んだ通所介護(デイサービス)に対する加算措置などが盛り込まれた。

本レポートは前半で介護報酬改定の全体像や主な内容を網羅するととともに、医療との関係強化が意識された点を主に論じる。その上で、医療との関係が強化された医療・介護連携と自立支援介護について改定内容を詳しく見るほか、3年後の制度改正を見据えて今後の論点や課題、展望を論じる。

---------------------------------

(1)政府は近年、介護給付費を抑制するため、要介護状態の維持・改善を図る「自立支援」を強化しているが、「自立」という言葉は多義的であり、例えば介護保険制度が創設された当初、「自立」は高齢者の自己選択を意味していた。ここでは要介護状態の維持・改善を図る「自立」を指す場合、「自立支援介護」と表記する。

報酬改定の全体像

●審議報告から浮かび上がる特徴

介護報酬は原則として3年に一度、改定(2)されており、全体の改定率は0.54%増となった。その内容については、厚生労働省の説明資料に加えて、社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)が昨年12月、厚生労働相に諮問した審議報告から読み取れる。

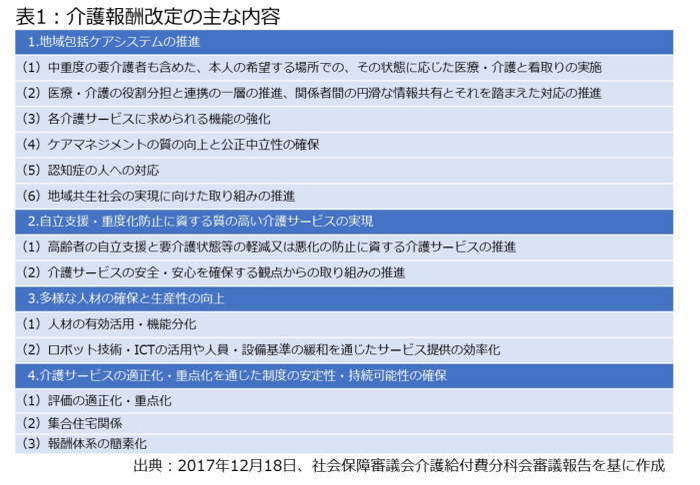

まず、ここでは審議報告を基に議論を進める。審議報告では表1のような内容を重点項目に位置付けており、「地域包括ケアシステムの推進」として、▽中重度者対応を含めた切れ目のない医療・介護の提供体制構築、▽今年3月で設置期限を迎えた介護療養病床に代わる「介護医療院」の創設に絡んだ対応(3)、▽認知症の人に対するケア、▽ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプラン(介護サービス利用計画)を作成する際に系列事業所のサービスを優先的に入れる傾向があるため、その対応策、▽障害者福祉サービスと高齢者介護サービスを融合する「共生型サービス」を創設したことに伴う報酬の設定――などを盛り込んだ。

さらに、要介護の維持・改善を図る自立支援介護の推進に向けてリハビリテーションの充実を強調したほか、その他の論点としても人材の有効活用、ロボットやICT(情報技術)の活用などにも言及した。

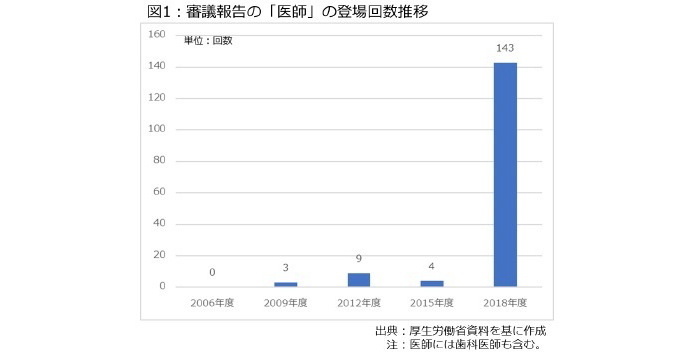

こうした内容や構成は多少の文言の変更が見られるものの、今回の介護報酬改定に関する厚生労働省の説明資料にも踏襲されている。そして審議報告の特徴は医療との関係が強化されている点、その方法論として医師との連携強化が意識されていることが分かる。具体的には、審議報告で「医師」(歯科医師を含む、以下は同じ)という文言が登場した回数をカウントすると、計143回に及んだ。これを2006年度以降の改定と比較すると、図1の通りに突出している。

では、審議報告ではどんな文脈で「医師」の文言が登場しているのだろうか。審議報告は前半で表1に掲げた項目に沿って総論を、後半でサービスごとの改定内容を記述しており、医師という文言は前半で54件、後半で89件登場している。それを整理したのが表2である。

まず、表2左は前半部分を審議報告の項目ごとに集計しており、主に医療・介護連携を意味する「中重度の要介護者も含めた、本人の希望する場所での、その状態に応じた医療・介護と看取りの実施」、自立支援介護に相当する「高齢者の自立支援と要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する介護サービスの推進」が16件ずつとなっており、2つで前半部分の登場回数の約6割を占めている。この数字を見ると、前半部分については、中重度者の看取りを含む医療・介護連携や、自立支援介護に関連して「医師」の言及が多かったことが分かる。

表2右に挙げた後半については、似たようなサービスで加算を設けた場合、説明が重複している分、登場回数が多くなる点を割り引く必要があるが、「医師」の関与がどう増えたのかサービスごとに把握できる。具体的には、訪問リハビリテーションが20件、通所リハビリテーションが15件と上位を占め、リハビリテーション系が後半部分の登場回数の半数近くを占めている様子が分かる。

さらに、特別養護老人ホームを意味する介護老人福祉施設(地域密着型を含む)が13件であり、ケアマネジャーを意味する居宅介護支援などが1ケタ台で続く。こうした数字を見ると、リハビリテーションと特養で「医師」が多く登場していると言える。

---------------------------------

(2)近年では例外的に2015年度に0.63%、2017年度に1.14%を引き上げている。前者は主に消費増税対応、後者は介護職員の処遇改善が目的。

(3)介護医療院への移行に向けて6年間の経過措置が設けられた。

●特徴から言えること

では、こうした数字を通じて、今改定の特徴として、どんなことが言えるだろうか。第1に、医療・介護連携を図る方法として、医師との関係を強化した点である。上に挙げた文言の全てが医師の関与を強化しているわけではないが、過去に比べて突出している点、特に同じく同時改定だった6年前の2012年度と比べると、医療・介護連携を図る上で、医師との関係を強化した点は特筆できる。

第2に、自立支援介護に関しても、医師との関係性が意識されている点である。これはリハビリテーション関係の改定で医師の文言が数多く登場した点から伺える。以上のデータや特徴を念頭に置きつつ、(1)医療・介護連携、(2)自立支援介護――の2点を中心に、その内容を詳しく見て行こう。

報酬改定のポイント(1)~医療・介護連携~

まず、医療・介護連携を見ると、2年サイクルで見直される診療報酬改定と重なったことで、看取りや在宅ケア、入退院支援について医療・介護両面からテコ入れが図られた。例えば、特養入居者に対する看取りを促す観点に立ち、▽複数の医師を配置するなどの体制を整備した特養を対象に、配置医師が施設の求めに応じて早朝・夜間、深夜に施設を訪問して入所者を診療した場合に加算する「配置医師緊急対応時加算」を新設(早朝・夜間は1回650単位(4)、深夜は1回1,300単位)、▽従来の「看取り介護加算」を充実し、配置医師緊急対応時加算の要件を満たした特養で実際に看取った場合の加算措置を新設(死亡日の場合は1日1,580単位)――といった改定が実施された。

さらに、▽ターミナルケアの実施数が多い訪問看護事業所を評価する「看護体制強化加算」(1カ月当たり300単位)を細分化させ、「ターミナルケア加算の算定患者が年5名以上」の場合、1カ月当たり600単位を評価する区分の創設、▽看護職員を手厚く配置する認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を対象とした「医療連携体制加算」(1日39単位)を細分化させ、常勤看護職員を1人以上配置していると1日49単位、看護師を配置していると1日59単位を評価する加算の区分を創設、▽有料老人ホームの入居者を対象とした特定施設入居者生活介護について、利用者が医療施設から入居する際、医療機関との連携を評価する「入居継続支援加算」(1日36単位)、「退院・退所時連携加算」(1日30単位)の新設――なども盛り込まれた。

ケアマネジャーに関する見直しでは病院から在宅に向けたスムーズな入退院を支援するため、主治医とケアマネジャーの連携を図る「ターミナルケアマネジメント加算」(1カ月当たり400単位)を新設する際、▽末期の悪性腫瘍患者を対象に頻繁に訪問することで利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握、▽把握した利用者の情報を記録し、主治医などに提供――などの要件を課した。さらに、ケアマネジャーが医療機関と連携に取り組んだ場合の加算要件も見直した。

医療と介護が重なり合うリハビリテーションでも制度の見直しが図られた。具体的には、医療保険でリハビリテーションを受けている患者の介護保険への円滑な移行を推進する観点に立ち、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの事業所に関する要件の見直しが図られ、医療保険の適用を受けている病院・診療所が介護保険のリハビリテーションを新たに提供する場合、設備や人員、器具の要件を緩和したり、両保険で実施している計画書の様式を統一化したりする見直しが行われた。

このリハビリテーションの見直しについて、当局者は「同じ場所で同じ職員が医療と介護のどちらのリハビリテーションにも取り組めるようにしました。医療で取り組んだときには医療保険で請求し、介護で取り組んだときには介護保険で請求できるようにしています」と説明している(5)ほか、単価が高い診療報酬から介護保険にシフトさせたいという思惑も絡んでいると見られる。この点については、中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)の委員を務める有識者は「(注:医療よりも点数が低い)介護の点数として付けないと、いつまでも高コストな医療のリハビリを行うことになり、財政が立ち行かなくなる」と説明している点と符合する(6)。

以上の記述から分かる通り、6年ぶりの同時改定に合わせる形で、医療・介護連携を促すため、在宅ケアや入退院支援、リハビリテーションなど医療・介護の垣根が低い分野を中心に現場の実情に沿って細かい見直しが積み重ねられたと言える。

実際、当局者は特養における医療提供、入退院時のケアマネジャーの関わり方、リハビリテーションの継続性を挙げつつ、「医療と介護の”接点”における課題が整理された。これらを解決するための報酬をどう設定するかに力を注いだ」と強調している(7)。そして、医療・介護連携を進める際の方法論として、介護現場で医師が関わると加算を付けることにしたため、これが図1で示した「医師」の登場回数を押し上げる一因になったと言える。

---------------------------------

(4)1単位は原則10円だが、地域の物価などを勘案する「地域区分」がある。

(5)『社会保険旬報』No.2710における厚生労働省老健局老人保健課の鈴木健彦課長のインタビュー記事。

(6)『経済セミナー』No.700の対談記事における野口晴子早稲田大学教授のコメント。

(7)『日経ヘルスケア』2018年4月号における鈴木課長インタビュー記事。

報酬改定のポイント(2)~自立支援介護~

●リハビリテーションの強化

もう1つの重要テーマである自立支援介護についても、いくつかの制度改正がなされた(8)。まず、リハビリテーションを強化する一環として医師の関与を増やした点である。具体的には、計画的なリハビリテーションを評価する「リハビリテーションマネジメント加算」について、▽「医師の詳細な指示」を要件として追加、▽サービス提供の方法と内容に応じて2つに分かれていた加算の種類を4つに細分化するとともに、加算額の大幅な引き上げ――といった見直しが訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションの両面で図られた。

さらに、軽度な要支援者向けのリハビリテーションのテコ入れも図られており、▽リハビリテーション計画の策定と活用、多職種連携などを評価する加算の新設(介護予防訪問リハビリテーション:1カ月当たり230単位、介護予防通所リハビリテーション:1カ月当たり330単位)の新設、▽要支援状態の維持・改善に取り組む介護予防通所リハビリテーションの「事業所評価加算」(1カ月当たり120単位)を介護予防訪問リハビリテーションにも適用――といった見直しが盛り込まれている。

訪問介護などのサービスについても、外部のリハビリテーション専門職との連携を評価する「生活機能向上連携加算」が見直された。具体的には、これまでは介護事業所のリハビリテーション専門職が利用者の自宅を訪れるケースを評価していたが、加算の区分を細分化し、医療機関のリハビリテーション専門職や医師が自宅を訪ねたケースを加算の対象に加えるとともに加算額を上乗せした(1カ月200単位)。さらにリハビリテーション専門職や医師がデイサービス事業所や有料老人ホーム、グループホーム、特養などを訪問し、これらの事業所と共同で個別訓練計画の作成などに取り組んだ場合、1カ月当たり200単位を加算する措置も新設された。

これらの点について、当局者は「実際の各サービス現場で自立支援・重度化防止に取り組まないと絵に描いた餅になります」としており、その一例として生活機能向上連携加算を挙げている(9)。ここでも先に触れた医療・介護連携の推進と同様、医師の関与が意識されていることが伺える。つまり、自立支援介護に向けたリハビリテーションを強化する方法論として、医師の関与を増やしたことが図1の結果を生む一因となったと言える。

---------------------------------

(8)ここでは詳しく述べないが、介護予防を含む「保険者機能の強化」に取り組んだ自治体を財政支援する交付金が2018年度政府予算に計上された。予算額は200億円。今後、81項目の評価基準に沿って都道府県、市町村の取り組みを評価し、国が配分額を決める見通し。

(9)『社会保険旬報』No.2710における鈴木課長インタビュー記事。

●通所介護での加算

自立支援介護の関係では、デイサービスにおける「ADL等維持加算」も見逃せない。これは表3で示した「バーセル・インデックス」(Barthel Index)と呼ばれる評価指標を用い、一定期間内でADLの改善に取り組んだデイサービス事業所を評価する仕組みである。

具体的には、デイサービス事業所における機能訓練などの結果、ADLの維持・改善度合いが一定程度を超えた場合、1人当たり月3単位を評価するほか、評価期間の終了後もADLの改善度を測定・報告した場合、1人当たり月6単位に加算する。

これは「医師」が関与していないため、図1や表2で示した「医師」の登場回数とは無関係だが、自立支援介護に関する新しい制度改正として注目される。

しかし、こうしたケアのアウトカム(成果)を評価する報酬については、軽度な人だけを受け入れる「クリームスキミング」のリスクが指摘されていた(10)。このため、加算を評価する要件として、「総数が20人以上」「要介護度3~5の利用者が15%以上含む」などを課すことで、「いいところどり」を防ぐ措置を講じた。

---------------------------------

(10)例えば、2017年8月23日の社会保障審議会第145回介護給付費分科会では、厚生労働省の説明資料に「事業者がアウトカムの改善が見込まれる高齢者を選別する等、いわゆるクリームスキミングが起こる可能性がある」と言及していた。

3年後を見据えた今後の展望

●審議報告末尾の検討課題

では、こうした特徴を持つ今回の改定では何が課題として残されたのだろうか。あるいは3年後の改定を見据えると、どんな論点や課題が想定されるのだろうか。新しい報酬体系がスタートした現段階で3年後の姿を予想するのは難しいかもしれないが、以下は私見を交えつつ展望を試みる。

まず、審議報告の末尾には今後の課題が列挙されており、▽訪問介護の改定がサービス利用に与える影響、▽ケアマネジメントの公正中立性確保に向けた対応、▽共生型サービスの実態、▽自立支援や重度化防止に関するリハビリテーションとの連携に関する効果検証、▽介護医療院への対応――などについて、今回の改定がサービスの利用・提供にどのような影響を与えるか把握する必要性を指摘している。

さらに、審議報告では今後の課題として、介護人材確保や処遇改善、後述する「科学的介護」の報酬上の評価も挙げている。このうち介護人材確保と処遇改善については、2017年12月に閣議決定された政府の「新しい経済政策パッケージ」で、勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠にしつつ、2019年10月の消費増税のタイミングに合わせて公費1,000億円程度を投入する旨が示されており、こうした議論が今後、展開されると見られる。

一方、科学的介護とはエビデンスに基づく介護を目指しており、昨年10月に厚生労働省の「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」が設置され、今年3月の中間とりまとめでは「CHASE(Care, Health Status & Events)」と名付けられるデータベースの整備に向けて、データの収集に努める考えを示した。さらに、2018年度政府予算ではシステム開発に必要な経費として約3億円を計上しており、2020年からの本格運用を目指している。

この科学的介護は今後の制度改革や2021年度報酬改定での論点となる可能性がある。以下、科学的介護の影響を一つの補助線としつつ、(1)医療・介護連携、(2)自立支援介護――について今後を展望するとともに、論点と課題を指摘する。

●医療・介護連携

3年後の改定は診療報酬と同時ではないが、政策の方向性が「地域包括ケアのための在宅ケアの充実」に向かっている以上、医療・介護連携を促進する改定は一層、進むと思われる。さらに、リハビリテーションを医療保険から介護保険にシフトさせた狙いが財源問題にあるとすると、その動きも今後、何らかの形で続く可能性がある。

実際、今回の介護報酬改定について、日本医師会は医療・介護連携を念頭に入れつつ、「介護が医療に近づいた。これまで医療で培ってきた手法を取り入れ、介護を理論面で強化していく必要がある」と述べている(11)。

その際、一つの論点となるのが「科学的介護」と思われる。先に触れた通り、科学的介護ではエビデンスとデータを重視しており、介護の質を評価する上で重要な取り組みと言える。

しかし、医療と介護の違いを念頭に置く必要もある。一般的に医療・介護の質を図る際には、プロセス(過程)、ストラクチャー(構造)、アウトカム(成果)の3つを用いることが多く、プロセスでは診療やケアの内容、ストラクチャーでは診療やケアを提供するための体制、アウトカムでは死亡率や要介護度などを評価する。

このうち、論点となるのはアウトカム評価である。医療については身体機能や死亡率など数字で評価しやすい指標が幾つかあるのに対し、複雑な生活をカバーする介護の質は数字に表れにくい難しさがある。人間の生活は複雑であり、指標として考えられる要介護度についても、ケアの手間暇を換算しているに過ぎず、QOL(生活の質)を一律に評価するのは難しいためだ。

こうして考えると、科学的介護を医療・介護連携に当てはめる際には「データでは説明し切れない複雑な生活の質をどう評価するのか」という難問に直面せざるを得ない(12)。言い換えると、介護を数字で評価しようとすると、介護が医療に近付き過ぎるリスクが高まる。

そして、これは医療社会学が言う「医療化」「専門家支配」に繋がりかねない。元々、患者―医師の社会的関係を分析する医療社会学では患者―医師の情報格差が患者の自己決定権を奪い、医療化や医師による専門家支配が進む結果、患者を無力化する危険性を論じてきた(13)。このリスクを踏まえると、医療・介護連携と、それを支える科学的介護や介護の理論化は重要かもしれないが、介護を医療に近付けることによる弊害も念頭に置く必要がある。

---------------------------------

(11)2018年2月1日「Joint」における日本医師会常任理事の鈴木邦彦氏による発言。

(12)QOLを1つの指標だけで評価しにくい点は医療も同じだが、生活に密着した介護の方が難しさを増す。

(13)例えば、Eliot Freidson(1970)"Professional Dominance"[進藤雄三・宝月誠訳(1992)『医療と専門家支配』恒星社厚生閣]p133では、「患者は医師の能力を信頼し、疑うことなく言われた通りにするか、自分が本当に信頼する別の医師を選択するか、そのいずれかであることが期待されているのである。(略)信頼を強要するということは、自立した成人としての役割を患者に放棄させ、こうした患者を無害化することによって、専門職の制度化された権威の秘儀的基盤を保護することを患者に強要することを意味する」と指摘している。

●自立支援介護

科学的介護の影響は自立支援介護でも想定される。今回の改定ではデータやアウトカム評価の報酬改定はデイサービスのADL等維持加算にとどまり、当局者は「ADL等維持加算は試験的導入の意味合いも強い。まずは自立支援に関するデータを充実させることが大事で、本命は次回以降の改定だと考えている」としている点からも伺える(14)。

実際、科学的介護が論じられ始めたのは自立支援介護の文脈だった。2016年11月10日の未来投資会議(議長:安倍晋三首相)に提出された塩崎恭久厚生労働相(当時)の資料(15)では「良くなるための介護のケア内容のデータがなく科学的分析がなされていない」という文言が出ており、科学的介護で集められたデータを活用しつつ、今後も自立支援介護の強化を図る議論が進むと見られる。

こうしたデータの収集・活用は「要介護度を維持・改善できる介護」を明確にする点で意味があるかもしれない。しかし、自立支援介護については、「全ての高齢者で要介護度の維持・改善を期待できない」「ADLに特化した議論となるため、これからニーズが増える認知症ケアには役に立たない」といった課題がある(16)。さらに、介護保険が2000年度に創設された目的は「要介護度の維持・改善」ではなく、加齢に伴って要介護状態になっても本人が生活や環境を自ら選択しつつ、その人らしく生きられるように支援することであり、複雑な生活を支援する制度であることも忘れてはならない。やはり、ここでも「データでは説明し切れない複雑な生活の質をどう評価するのか」という難問に直面する点を認識する必要がある。

---------------------------------

(14)『日経ヘルスケア』2018年4月号における鈴木課長のインタビュー記事。

(15)2016年11月10日第2回未来投資会議に提出された資料。

(16)自立支援介護の経緯や論点については、拙稿レポート2017年12月20日『治る』介護、介護保険の『卒業』は可能か」を参照。

http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=57438

おわりに

年金、医療、福祉等の給付構造はおよそ5:4:1の割合となっているが、(略)そのバランスを5:3:2程度とすることを目指して、年金、医療、福祉等のバランスのとれた社会保障へと転換していくことが必要――。これは1994年3月に定められた「21世紀福祉ビジョン」の一文であり、医療から福祉に財源をシフトするよう主張したことで、介護保険創設に向けた一つの契機となった。

中でも、当時は医学的処置が要らないのに家族の事情などで入院させる「社会的入院」などが話題となっており、介護保険は医療でカバーしていたニーズや財源を福祉に回そうとする点で、いわば「脱医療化」が想定されていた。

こうした経緯を踏まえると、医師の関与を増やした今回の改定を通じて、介護の「再医療化」が進みつつあるのかもしれない。実際、高齢化に伴う給付費の増加で、介護保険財政がひっ迫している状況(17)を考えると、介護保険でカバーできる給付範囲の縮小は避けられず、中重度者対応やリハビリテーションなど医療に近い分野に限定される可能性もある。

しかし、少なくとも介護保険が高齢者の生活を支える制度として位置付けられている以上、介護を医療に近付け過ぎると、「再医療化」のリスクが高まる点には留意する必要がある。そして3年後の制度改正で焦点となる科学的介護が「再医療化」の傾向に拍車を掛ける可能性は否定できない。

3年後に向けた制度改正の論議では、科学的介護に基づいた効率性の議論だけでなく、介護保険の原点を踏まえつつ、医療・介護の役割分担、自立支援介護の効果や是非、科学的介護のメリットやデメリットといった論点を整理する必要があるのではないだろうか。

---------------------------------

(17)介護保険の総予算(自己負担を含む)は制度創設時の約3兆円から約10兆円までに増加した。その結果、国や自治体の財政を圧迫しているほか、第1号被保険者(65歳以上)の支払う保険料は月額平均5,000円を超えて一層の引き上げは難しくなっている。詳細については、2017年11月14日拙稿レポート「介護保険料引き上げの背景と問題点を考える」を参照。

http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=57141

三原岳(みはら たかし)

ニッセイ基礎研究所 保険研究部 准主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・「治る」介護、介護保険の「卒業」は可能か-改正法に盛り込まれた「自立支援介護」を考える

・介護保険料引き上げの背景を考える-応益負担から応能負担への転換

・2018年度診療報酬改定を読み解く(上)-急性期病床の見直しと地域医療構想との整合性

・2018年度診療報酬改定を読み解く(下)-外来機能の分化、かかりつけ医機能の充実を巡る論点と課題

・医療の値段(診療報酬)は、 どのように決められているの?