要旨

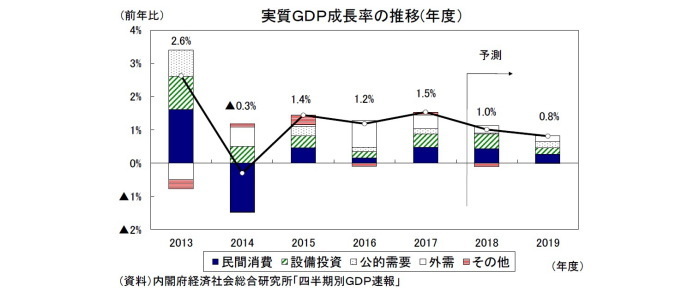

<実質成長率:2018年度1.0%、2019年度0.8%を予想>

2018年1-3月期の実質GDPは前期比年率▲0.6%と9四半期ぶりのマイナス成長となったが、大雪や生鮮野菜の価格高騰といった一時的な下押し要因がなくなる4-6月期は潜在成長率を上回るプラス成長に復帰する可能性が高い。

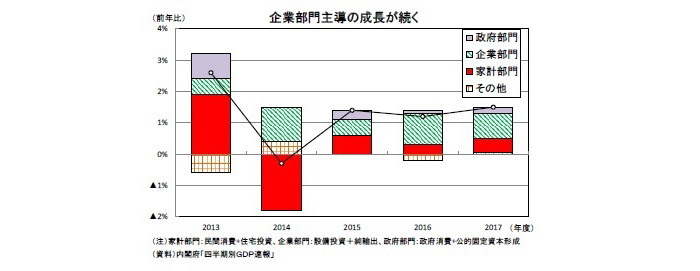

日本経済は、輸出が底堅さを維持する中、企業収益の大幅改善を背景に設備投資が増加し、企業部門(輸出+設備投資)主導の成長が続くだろう。

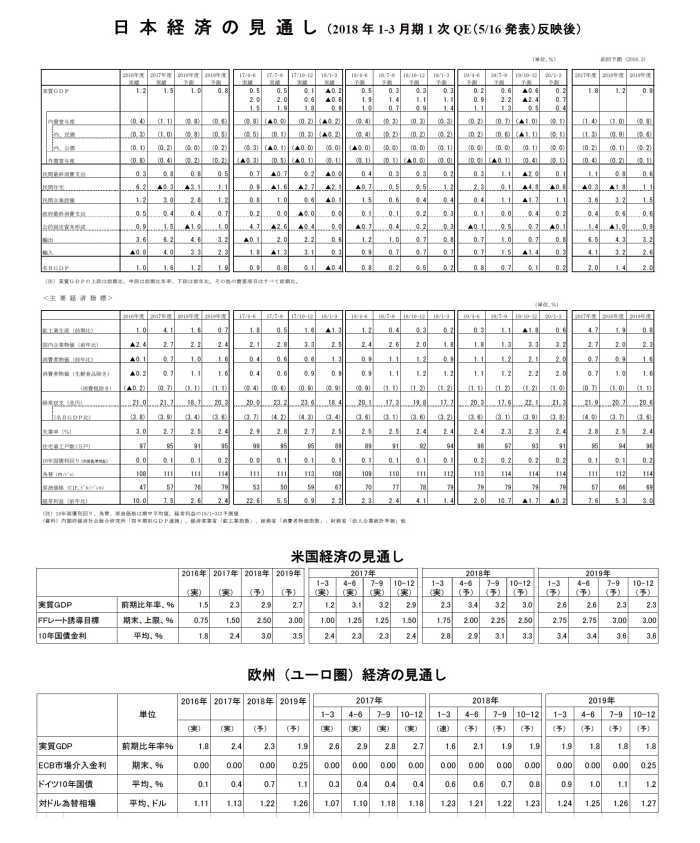

一方、家計部門は厳しい状況が続く。2018年度は春闘賃上げ率が3年ぶりに前年を上回り、ボーナスも大幅に増加するが、物価上昇ペースの加速によりその効果は減殺される。年金給付の抑制などから家計の可処分所得が伸び悩むことも引き続き消費の抑制要因となるだろう。実質GDP成長率は2018年度が1.0%、2019年度が0.8%と予想する。

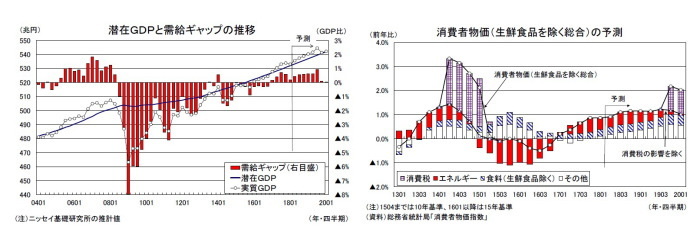

消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)は2018年夏頃に1%に達することが予想されるが、賃金上昇率が低い中ではサービス価格の上昇圧力も限られるため、2%に達することは難しい。年度ベースの上昇率は2018年度が1.1%、2019年度が1.1%(消費税の影響を除く)と予想する。

2018年1-3月期は年率▲0.6%と9四半期ぶりのマイナス成長

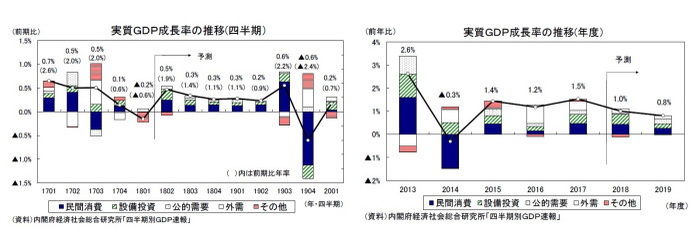

2018年1-3月期の実質GDP(1次速報値)は、前期比▲0.2%(前期比年率▲0.6%)と9四半期ぶりのマイナス成長となった。

外需は前期比・寄与度0.1%(年率0.3%)と成長率を若干押し上げたが、民間消費(前期比▲0.0%)、住宅投資(前期比▲2.1%)、設備投資(前期比▲0.1%)の民間最終需要がいずれも減少したことに加え、民間在庫変動が前期比・寄与度▲0.1%(年率▲0.6%)と成長率を押し下げたことから、国内民間需要が6四半期ぶりに減少した。

2018年1-3月期はマイナス成長となったが、2017年度の実質GDP成長率は1.5%となり、2016年度の1.2%から伸びを高めた。需要項目別には、海外経済の拡大、企業収益の改善を背景に輸出(2016年度:前年比3.6%→2017年度:同6.2%)、設備投資(2016年度:前年比1.2%→2017年度:同3.0%)の企業部門が前年度から伸びが加速した。一方、民間消費は前年比0.8%と2016年度の同0.3%からは伸びを高めたものの、引き続きGDP成長率を下回り、住宅投資は前年比▲0.3%(2016年度は同6.2%)と3年ぶりの減少となるなど、家計部門は低調な推移が続いた。

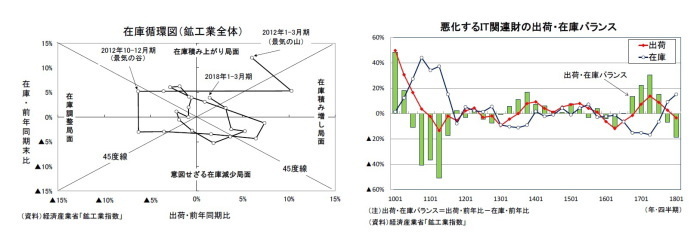

●IT関連中心に在庫調整圧力が高まる

2018年1-3月期は実質GDPだけでなく、景気との連動性が高い鉱工業生産も前期比▲1.3%と8四半期ぶりの減産となった。1-3月期の生産活動の停滞は大雪の影響で一部の工場が操業停止となった影響もあるため、過度に悲観する必要はないが、これまで景気の牽引役となってきたIT関連財を中心に在庫調整圧力が高まりつつある点には注意が必要だ。

在庫循環図を確認すると、2017年4-6月期に「意図せざる在庫減少局面」から「在庫積み増し局面」に移行した後、3四半期続けて同一局面に位置したが、2018年1-3月期は景気のピークアウトを示唆する45度線を越えて「在庫積み上がり局面」に移行した。出荷指数が10-12月期の前年比3.1%から同1.5%へと伸びが鈍化する一方、在庫指数が10-12月期の前年比.1.9%から同3.9%へと伸びを高め、出荷指数の伸びを上回った。

在庫水準自体はそれほど高くないことから、現時点ではこのまま鉱工業全体が在庫調整局面入りするとはみていないが、IT関連財はすでに在庫調整局面入りしたと考えられる。

IT関連財の出荷・在庫バランス(出荷・前年比-在庫・前年比)は、出荷が前年比▲3.4%(10-12月期:同2.7%)と5四半期ぶりに低下する一方、在庫が10-12月期の前年比9.3%から同15.2%へとさらに伸びを高めたため、10-12月期の▲6.6%ポイントから1-3月期には▲18.6%ポイントへと悪化幅が拡大した。足もとのIT関連財の弱さは世界的なスマートフォンの販売不振による一時的な要因が大きく、データセンターや車載向けなどIT関連需要の拡大が裾野の広がりを伴ったものとなっていることを踏まえれば、在庫調整は短期間で終了することが見込まれる。

輸出が底堅さを維持していること、鉱工業全体では在庫調整圧力が限定的にとどまっていることなどから、現時点では4-6月期には増産に転じるとみているが、IT関連財の調整が長期化すれば、生産の足踏み状態が長引く恐れがあるだろう。

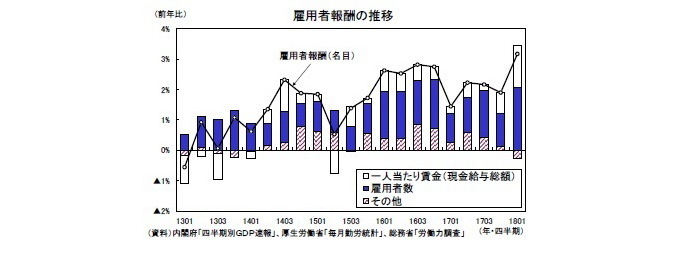

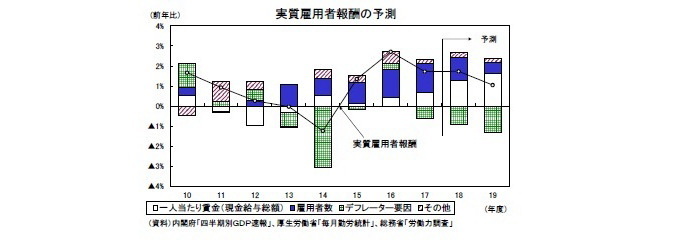

●雇用者報酬の高い伸びをどうみるか

2018年1-3月期の名目雇用者報酬は前年比3.2%と1997年4-6月期(前年比3.6%)以来、約20年ぶりの高い伸びとなったが、雇用者報酬の推計に用いられる基礎統計(「毎月勤労統計」(厚生労働省)、「労働力調査」(総務省統計局))の問題によって過大となっている可能性がある。

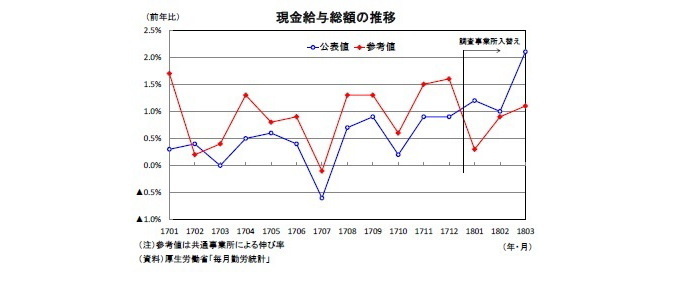

「毎月勤労統計」の現金給与総額(一人当たり)は2017年10-12月期の前年比0.7%から2018年1-3月期には同1.4%へと伸びを高めたが、「毎月勤労統計」は2018年1月より、事業所規模30人以上の抽出方法が従来の2~3年に一度行う総入替え方式から毎年1月調査時に行う部分入替え方式に変更された。この際、総入替え方式の時に行っていた過去に遡った改訂が行われないことになったため、前年12月と当年1月の間には断層が生じやすくなっている。

参考資料として公表されている共通事業所(「前年同月分」及び「当月分」ともに集計対象となった調査対象事業所)による現金給与総額の伸びは1~3月期の平均で公表値よりも▲0.7%低くなっており、2018年1月以降の賃金の伸び(公表値)が過大となっている可能性があることを示唆している。

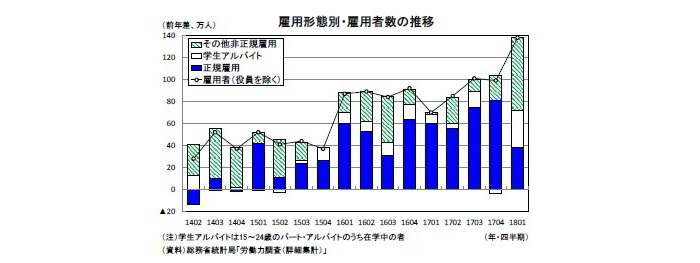

また、「労働力調査」の雇用者数の伸びも2017年10-12月期の前年比1.0%から2018年1-3月期には同2.0%へと急加速したが、その内訳を雇用形態別にみると、このところ正規雇用(正規の職員・従業員)の増加幅を下回っていた非正規雇用(非正規の職員・従業員)の急増が目立つ形となっている。「労働力調査(詳細集計)」によれば、役員を除く雇用者数の増加幅は10-12月期の前年差80万人増から1-3月期には同138万人増へと急拡大したが、このうち非正規雇用が100万人増(10-12月期は11万人増)となっており、正規雇用は38万人増(10-12月期は69万人増)にとどまっている。さらに、非正規雇用の内訳をみると、外国人留学生を含む学生アルバイトが前年差34万人増と1-3月期の雇用増全体の約4分の1を占めている。

賃金水準が相対的に低い非正規雇用、特に学生アルバイトの増加は、一人当たりの平均賃金の押し下げ要因となるはずだが、毎月勤労統計のパートタイム比率は前年からほぼ横ばいとなっており、毎月勤労統計の賃金には、労働力調査で見られた雇用の非正規化に伴う一人当たり賃金の低下圧力は反映されていない。GDP統計の雇用者報酬(賃金・俸給部分)は、主として雇用者数を「労働力調査」、一人当たり賃金を「毎月勤労統計」を用いて推計するため、両統計の動きが基本的にそのまま反映されることになる。雇用者報酬は個人消費の動向をみるうえで重要な指標であるが、2018年1-3月期は過大推計となっている可能性がある。雇用者報酬の高い伸びをもって先行きの個人消費を楽観的にみることは避けるべきだろう。

●高齢無職世帯の消費割合が高まる

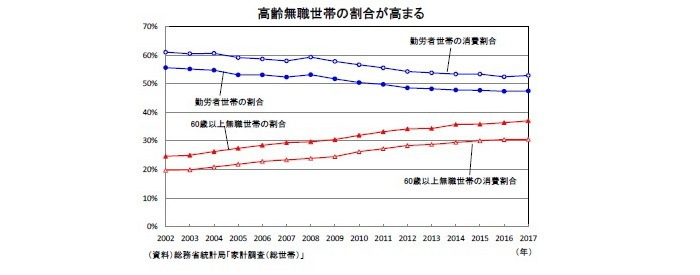

足もとの雇用者報酬が過大推計の可能性があるとはいえ、雇用所得環境が着実に改善していることは確かである。しかし、個人消費の動向を考える上では労働市場改善の影響を直接受けない年金生活者の所得環境を押さえておくことが重要だ。近年、高齢者の継続雇用が進んでいるが、それでも高齢化の急速な進展に伴い高齢無職世帯の割合は大きく高まっている。

総務省統計局の「家計調査」によれば、総世帯の集計が始まった2002年と直近の2017年を比較すると、総世帯に占める勤労者世帯の割合は55.6%から47.5%へと低下する一方、世帯主が60歳以上の高齢無職世帯の割合は24.6%から37.0%へと上昇している。また、世帯割合にそれぞれに消費額を掛け合わせることによって、総消費額に占める割合を求めると、勤労者世帯の消費割合が61.0%から52.9%へと低下する一方、60歳以上の高齢無職世帯の消費割合は19.7%から30.6%へと上昇している。高齢無職世帯の消費水準は勤労者世帯の約4分の3(2017年実績)であるため、その割合が増えれば世帯当たりの消費水準は低下する。

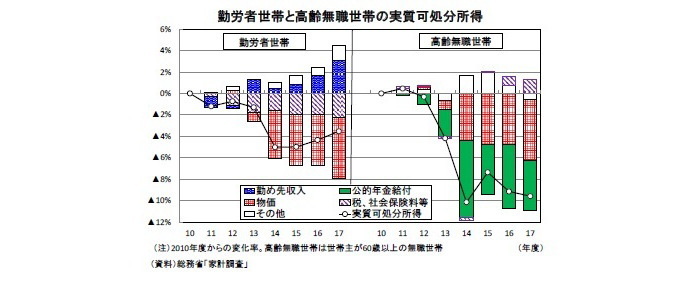

また、高齢無職世帯の所得環境は勤労者世帯に比べて厳しくなっている。年金額改定は名目手取り賃金変動率、物価変動率、マクロ経済スライドによる「スライド調整率」によって決まるが、2013年度から2015年度まで特例水準の解消が実施されたこと、2015年度にマクロ経済スライドが実施されたことなどから、勤労者世帯よりも実質可処分所得の落ち込みが大きくなっている。勤労者世帯は物価上昇によるマイナスを勤め先収入の増加がある程度カバーしているが、高齢無職世帯は物価上昇と公的年金給付の減少がともに実質可処分所得を大きく押し下げている。

2018年度の年金額は前年度から据え置きとなったが、物価上昇率が2017年度よりも高まる可能性が高いため、年金生活者にとっての実質的な手取り額はさらに減少することになる。

賃上げによって所得の増加が見込める勤労者世帯と異なり、労働市場改善の恩恵を受けずに物価上昇によるマイナスの影響だけを受ける年金生活者の消費割合が高まっていることが、引き続き家計全体の消費を抑制する要因となるだろう。

実質成長率は2018年度1.0%、2019年度0.8%を予想

●先行きも企業部門の成長が続くが、2018年度以降は成長率が低下

2018年1-3月期の実質GDPは2015年10-12月期以来のマイナス成長となったが、景気の回復基調が途切れてしまったと判断するのは早計だ。1次速報でマイナスとなった設備投資、民間在庫変動は法人企業統計の結果が反映される2次速報で大幅に改定される可能性があるため、1次速報の数字はあくまでも暫定的なものと捉えるべきだろう。

また、民間消費は2四半期ぶりに減少したが、1、2月の大雪、生鮮野菜の価格高騰といった一時的な要因により下押しされており、消費動向を左右する雇用所得環境は着実な改善を続けている。生鮮野菜の価格高騰はすでに一段落しており、3月以降は天候も比較的安定している。実質所得の低迷を主因に回復力が脆弱であることは確かだが、一時的な下押し要因がなくなる4-6月期は民間消費が増加に転じるだろう。

IT関連財の在庫調整、原油高、米国の保護主義的な通商政策の影響など、ここにきて景気の下振れリスクはやや高くなっているが、現時点では4-6月期の実質GDPは民間需要の柱である消費、設備投資が揃って増加に転じることで、潜在成長率を上回るプラス成長に復帰すると予想している。

その後も、輸出が底堅さを維持する中、高水準の企業収益を背景に設備投資が増加し、企業部門(輸出+設備投資)主導の成長が続くだろう。一方、2018年度の名目賃金の伸びは2017年度よりも高まる可能性が高いが、物価上昇ペースの加速によって実質所得の伸びは限定的なものにとどまり、消費が景気の牽引役となることは引き続き期待できない。また、原材料費、人件費上昇によるコスト増から企業収益の伸びが鈍化することに伴い設備投資が減速すること、住宅投資の減少幅が拡大することから、2018年度の成長率は2017年度よりも低下することが予想される。

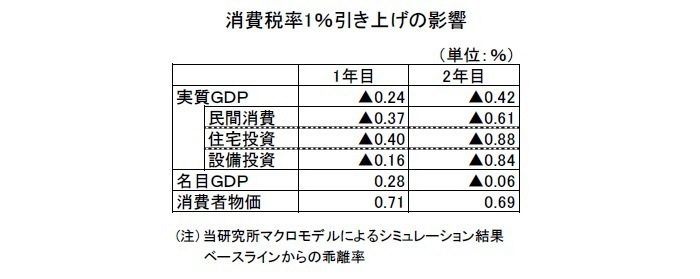

2019年度は10月に消費税率引き上げ(8%→10%)が予定されているが、前回(2014年度:5%→8%)よりも税率の引き上げ幅が小さいこと、飲食料品(酒類と外食を除く)及び新聞に対する軽減税率、教育無償化、年金生活者支援給付金などが予定されていることから、景気への悪影響は前回よりも小さくなるだろう。また、税率引き上げは2019年度下期からとなるため、年度ベースの影響は2019年度、2020年度ともに1%分(軽減税率導入を考慮すると0.75%分)となる。さらに、消費増税前後には駆け込み需要とその反動減が発生するが、年度途中での引き上げとなるため、駆け込み需要とその反動減は2019年度内でほぼ相殺されることが想定される。

2014年度の実質GDP成長率は消費税率引き上げによる悪影響を主因として▲0.3%のマイナス成長となった。2019年度は消費税率引き上げの影響が前回よりも小さいことに加え、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う押し上げ効果も期待されることから、経済成長率が大きく落ち込むことは避けられるだろう。実質GDP成長率は2018年度が1.0%、2019年度が0.8%と予想する。

●需要項目別の見通し

実質GDP成長率の予想を需要項目別にみると、民間消費は2018年度が前年比0.8%、2019年度が同0.5%と予想する。

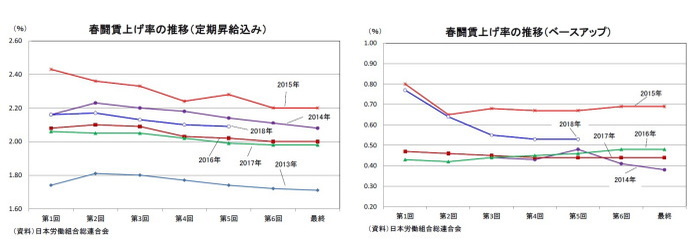

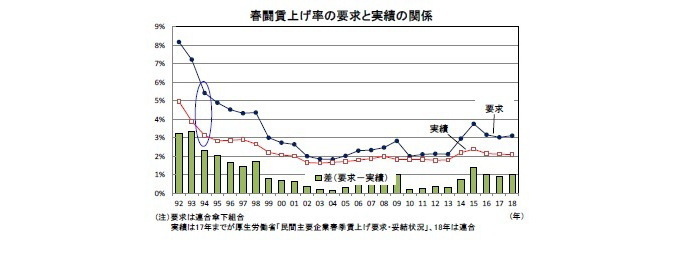

2018年の春闘賃上げ率は3年ぶりに前年を上回ったものの、アベノミクス開始後最も高い伸びとなった2015年を下回り、政府が目指した3%には程遠い結果となった模様だ。連合の「2018春季生活闘争」によれば、第5回回答集計(5/8時点)の賃上げ率は定期昇給込み、ベースアップともに前年を0.1%ポイント程度上回る伸びにとどまっている。

賃上げを巡る環境(労働需給、企業収益、物価)は極めて良好だが、デフレマインドが完全に払拭されていないことなどを背景として組合の賃上げ要求水準が低いことが、賃上げが進まない大きな理由と考えられる。定期昇給込みの賃上げ率が3%を超えたのは1994年が最後(厚生労働省の「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」ベース)だが、この時の賃上げ要求は5%を超えていた。これに対し、2018年の賃上げ要求水準は3.11%にすぎない。組合からの賃上げ要求水準が少なくとも4%程度まで上がらなければ、3%の賃上げ率が実現することはないだろう。

2018年度は春闘賃上げ率との連動性が高い所定内給与の伸びは限定的にとどまるものの、好調な企業収益を背景にボーナスの伸びが大きく高まることから、名目雇用者報酬は前年比2.7%と2017年度の同2.3%から伸びを高めるだろう。しかし、同時に物価上昇率も高まるため、実質雇用者報酬は前年比1.7%にとどまる(2017年度:同1.7%)。消費税率引き上げによって物価上昇率がさらに高まる2019年度の実質雇用者報酬は前年比1.0%と伸びが低下するだろう。

さらに、前述したとおり、年金支給額が変わらない中で物価が上昇することによって、年金生活者の実質可処分所得は大幅に減少し、家計全体の可処分所得は伸び悩みが続く。実質可処分所得の伸びは2018年度が前年比0.5%、2019年度が同0.3%となり、実質雇用者報酬の伸びを大きく下回るだろう。民間消費は2018年度、2019年度ともに可処分所得と同程度の伸びとなり、実質GDPの伸びを下回り続ける可能性が高い。

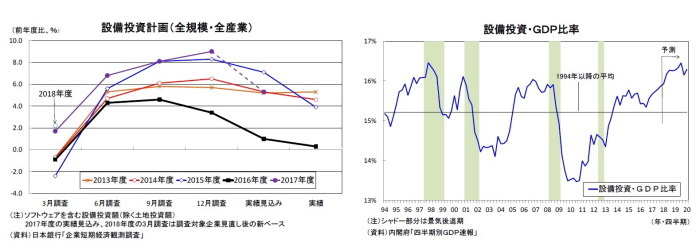

2018年1-3月期の設備投資は前期比▲0.1%と6四半期ぶりに減少したが、基調としては増加傾向が続いている。日銀短観2018年3月調査では、2017年度の設備投資計画(含むソフトウェア、除く土地投資額)が前年度比5.3%(全規模・全産業)となり、前年同時期の前年度比1.0%(2017年3月調査の2016年度計画)を上回り、2018年度当初計画は前年度比2.2%と2017年度当初計画の同1.7%を上回った(ただし、2017年12月調査までと2018年3月調査では調査対象企業の見直しによる不連続が生じている)。設備投資/キャッシュフロー比率は低水準にとどまっており、企業の投資スタンスは積極化しているわけではないが、企業収益の大幅増加に伴う潤沢なキャッシュフローを背景に、設備投資は先行きも底堅い動きが続く可能性が高い。

ただし、個人消費を中心とした国内需要は当面力強さに欠ける状況が続く可能性が高く、期待成長率の上昇によって企業の投資意欲が高まるまでには時間を要するだろう。また、過去最高水準にある企業収益だが、原材料費、人件費上昇に伴うコスト増などから先行きは増益率が鈍化することが見込まれる。設備投資の名目GDP比は2013年半ば以降、現行のGDP統計(簡易遡及を除く)で遡ることができる1994年以降の平均(15.2%)を上回って推移しており、2018年1-3月期には15.9%となった。このまま設備投資の回復が続けば、2019年度には1994年以降のピーク(1997年10-12月期の16.5%)に近づくことになり、循環的な減速圧力が高まるだろう。設備投資は2017年度の前年比3.0%から2018年度が同2.8%、2019年度が同1.2%と徐々に減速すると予想する。

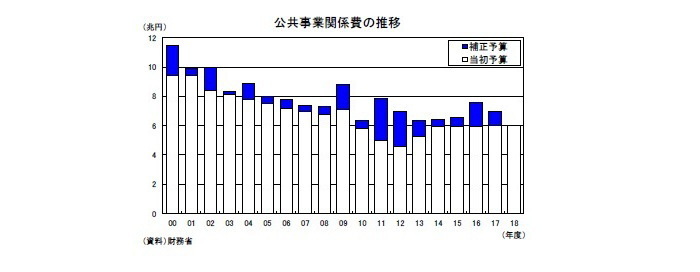

公的固定資本形成は、2016年度第2次補正予算の執行本格化から2017年4-6月期に前期比4.7%の高い伸びとなったが、その効果が一巡した7-9月期に同▲2.6%と落ち込んだ後、横ばい圏の推移が続いている。

安倍政権発足後は毎年、年度途中に補正予算が編成される一方、当初予算は抑制気味となっており、補正予算がなければ年度末にかけて公共事業が落ち込んでしまう構造になっている。2017年度補正予算では、災害復旧等・防災・減災事業を中心に公共事業関係費が約1兆円積み増された。しかし、2016年度補正予算の1.6兆円に比べて規模が小さいこと、2018年度の当初予算でも公共事業関係費は前年比+0.0%の横ばいとなっていることを踏まえれば、公的固定資本形成は先行きも弱めの動きが続くことが見込まれる。2018年度以降も年度途中で補正予算の編成が必要となるだろう。

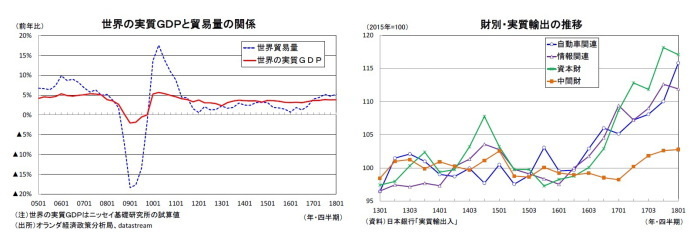

2018年1-3月期の輸出は、回復を続けてきた情報関連、資本財の伸びが一服したことからやや伸び悩んだが、増加基調は維持している。

世界の貿易量は2011年以降、世界経済の成長率を下回る伸びが続いていた(いわゆるスロー・トレード)が、2016年終盤以降に伸びが大きく高まり、2017年入り後は世界経済の成長率を上回っている。最近の世界経済の回復はIT関連を中心とした製造業サイクルの改善によるところが大きく、このことがグローバルな貿易取引の活発化につながっている。

輸出は海外経済の拡大を背景に堅調な推移が続くことが予想されるが、ITサイクルの改善ペースが鈍化することなどに伴い、3%台後半の世界経済の成長率と整合的な伸びに収束していくことが見込まれる。財貨・サービスの輸出は2017年度の前年比6.2%から、2018年度が同4.6%、2019年度が同3.2%と伸びが低下すると予想する。

一方、国内需要の減速に伴い財貨・サービス輸入の伸びも、2017年度の前年比4.0%から2018年度が同3.3%、2019年度が同2.3%と鈍化するため、外需寄与度は2018年度、2019年度ともに前年比0.2%とプラスを維持するだろう。

●物価の見通し

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は、2018年2月に前年比1.0%と3年6か月ぶりに1%(消費税の影響を除くベース)に達したが、エネルギー価格の上昇率鈍化などから3月には同0.9%と再び1%割れとなった。エネルギー価格の上昇率がやや鈍化する一方、日銀が基調的な物価変動を把握するために重視している「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」(いわゆるコアコアCPI)の上昇率が2018年3月には前年比0.5%となり、基調的な物価にも改善の兆しがみられる。

景気回復に伴う需給バランスの改善は引き続き物価の押し上げ要因となることが見込まれる。当研究所が推計する需給ギャップは、2017年1-3月期にプラス圏に浮上した後、2017年7-9月期に0.7%(GDP比)までプラス幅が拡大した。2017年度下期は潜在成長率を下回る成長となったが、2018年1-3月期の需給ギャップは0.2%とかろうじてプラスを保った。4-6月期以降は再び潜在成長率を上回る成長が続くため、需給ギャップは当面プラス圏で推移する可能性が高い。

また、外食や運送料など人手不足に起因したサービス価格の値上げが進むこと、原油価格上昇の影響からエネルギー価格の上昇率が再び高まることも物価を押し上げるだろう。コアCPI上昇率は2018年夏頃に1%に達し、その後は1%台が定着することが予想される。ただし、企業の価格改定に直結する個人消費の回復が緩やかにとどまり、経済成長率を下回る状態が続くこと、賃金上昇率がベースアップでゼロ%台にとどまる中ではサービス価格の上昇圧力も限られることなどから、上昇率はその後頭打ちとなり、2019年度中に日本銀行が物価安定の目標としている2%に達することは難しいだろう。

コアCPI上昇率は2018年度が前年比1.1%、2019年度が同1.6%(1.1%)と予想する(括弧内は消費税率引き上げの影響を除くベース)。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

斎藤太郎(さいとう たろう)

ニッセイ基礎研究所 経済研究部 経済調査室長・総合政策研究部兼任

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・QE速報:1-3月期の実質GDPは前期比▲0.2%(年率▲0.6%)-9四半期ぶりのマイナス成長だが、景気の回復基調は途切れず

・2018年1-3月期の実質GDP~前期比▲0.1%(年率▲0.5%)を予測~

・月次GDPから見た最近の景気動向~18年1-3月期はマイナス成長の可能性が高まるが、回復基調は維持~

・2018・2019年度経済見通し(18年2月)

・2017・2018年度経済見通し(17年5月)