2028 年の日本経済を展望すると、再び人口のボリュームゾーンの人々が60 歳を迎える時代が到来する。ボリュームゾーンとは1967~1976 年生の人々である。彼らの多くは、平成に入って社会人になった世代である。彼らの一部は、60 歳以降も非正規化して働き続けるだろうが、彼らが社会保障を支える力は落ちる。そうなると、後期高齢者となった団塊世代を支えることも難しくなる。さらに、年金支給開始を後らせると、彼らの暮らしも厳しくなりそうだ。

2025 年よりも先の変化

2018 年は、リーマンショックから10 年間が経過したことになる。企業の人々からは、2008 年から現在までの変化はそれほど目立ったものがないという声を聞く。そう考えると、これからさらに10 年後の2028 年を見通して、やはり大きな変化は起こりそうにないのだろうか。

いや、そうではないだろう。2018 年から2028 年にかけての期間には、いくつかの大きなイベントがあり、経済構造にも変化が起こりそうである。

現在、今後10 年間のイベントとしてよく例示されるのは、①2020 年の東京五輪と、②2025 年頃の団塊世代の後期高齢者入り、の2つである。 後者について少し詳しく述べておくと、団塊世代(1947~49 年生)は2018 年時点で69~71 歳である。2025年には76~78 歳となる計算だ。そうなると、75 歳以上の後期高齢者の年齢層に移行することになる。健康状態も変わってきて、医療費支出も増えていく。2017 年10 月時点での後期高齢者の人口は1,748 万人であるが、2025 年にはその人数が2,274 万人前後(30%増、国立社会保障・人口問題研究所、平成29 年推計<中位>)まで増えてもおかしくはない。すでに後期高齢者医療の負担増は、健保組合の収支を悪化させているので、その重みがさらに増して現役世代の保険料負担を増大させるだろう。もちろん、国庫負担への負担も厳しさを増す。

平成世代が退職する

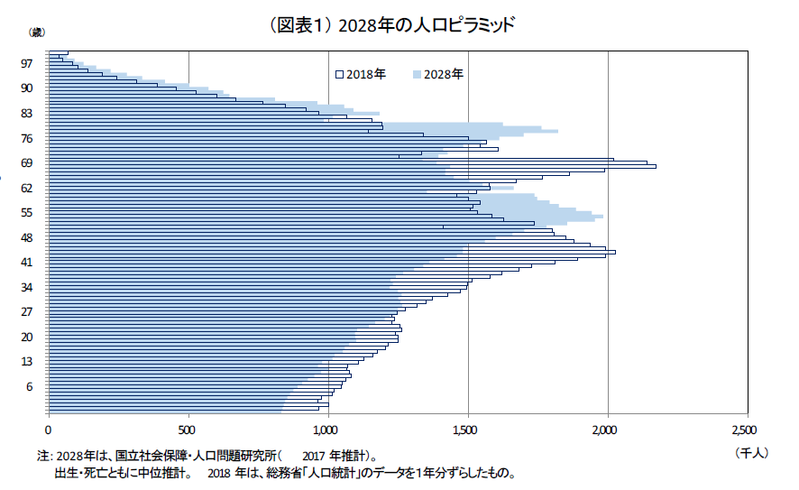

2028 年までに起こる変化として、あまり注目されていないのは、再び人口のボリュームゾーンが60 歳を迎える時代が到来することである(図表1)。

このボリュームゾーンとは、第二次ベビーブーマーを含んだ1967~1976 年生の年代である。正確に言えば、いわゆるバブル世代が始めの年代にいて、次に第二次ベビーブーマー(氷河期世代 1971~74 年生)、最後の方に団塊ジュニア(真性団塊ジュニア 1975~79 年生)を含む。彼らは平成になって社会人になった人が多い。いわば平成世代の大量退職が始まる時期が、10 年後にはやってきていると予想される。

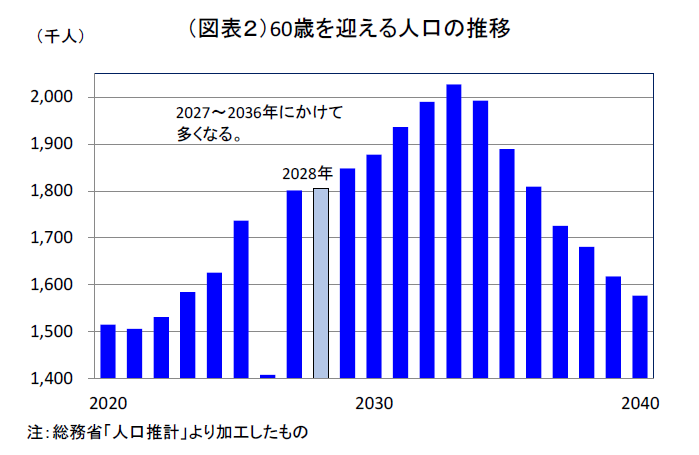

人口動態をよく見ると、特に人口のボリュームゾーンと言えるのは、平成2 年入社から平成11 年入社の大卒者である。さらに、この入社時期はバブル時代で平成4 年入社くらいまでは入社人数が多い。2026~29 年はバブル入社組が60 歳になり、彼らの大量退職が進むことになろう。今後、シニア化する人々のうち大きく人口増となっていく年齢層を調べると、先述のとおり1967 年~76 年生の人々である。これを大卒入社年に換算すると、平成2 年~11 年となる。彼らは、2027~36 年にかけて60 歳になる見通しである(図表2)。

今、2019 年5 月に平成時代が終わろうとしているが、次の時代になり、10 年も経たないうちに平成入社の社会人が、それまで勤めていた会社から大量に退職していく局面を迎えることになる。

※しばしばこのボリュームゾーンの人々は「団塊ジュニア」と呼ばれるが、正確にはそうではない。団塊世代の子供たちは第二次ベビーブームの後の世代である。さらに1977~79 年生の団塊ジュニアは人数もそれほど多くない。

正社員がより減少する未来

人口のボリュームゾーンが、2027~2036年にかけて60 歳を迎えることは、企業にとっては人件費の増大が気になるところとなる。年齢階級別の賃金水準では50 歳代前半がピークとなるので、すでに2022~2030 年辺りが負担増を強く意識する時期となるかもしれない。

なお、定年年齢は65 歳とみる人も多いだろう。しかし、正社員のまま65 歳まで定年年齢を延長している企業はそれほど多くない。この図式は、10 年後も大きくは変わらないだろう。

過去を振り返ると、2007~2009 年の団塊世代の大量退職は2000 年代にかけての賃上げ抑制の圧力となった。2006 年には高齢者雇用安定法が改正されてシニアの雇用延長が意識された。企業の対応は、雇用は継続するものの、賃金水準は60 歳以降は大きく切り下げるというものになった。おそらく、2020 年代のどこかで同様の調整圧力が強まると予想される。

それと微妙に重なるのは、年金制度の見直しである。厚生年金の報酬比例部分は2013~2025 年にかけて60 歳支給開始を65 歳に移行している(男性の場合)。

この支給開始時期が、国民年金なども含めて68 歳(あるいは70 歳)へとさらに後らされる可能性がある。そうなると、雇用延長は65 歳から68・70 歳へと延長されそうだ。

今後10 年間を展望すると、どこかで年金改正とそれに伴う雇用の再延長が必ずありそうだと考えられる。そのとき、60 歳以上の勤労者には、賃下げ圧力が強まり、現在よりも待遇が悪化するだろう。

予想されることは、60 歳以降の勤労者のもっと多くの割合が非正規転換される状況である。年齢別の正規雇用比率を調べたところ、55~59 歳から60~64 歳の間にその比率は大きく低下するというものだった。そこにさらに低下圧力が加わるということだろう。

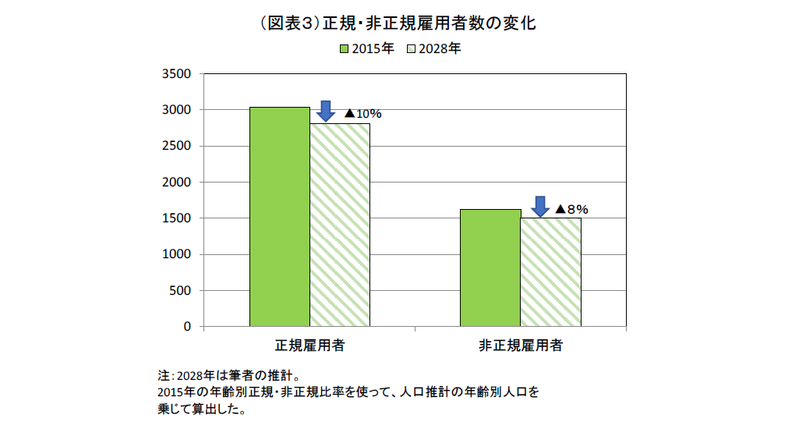

そこで、2028 年にかけて、日本全体の正規・非正規雇用者数がどの位変化しそうかを推計してみた。2015 年国勢調査の年齢別の労働参加率、正規・非正規比率が2028 年も変わらないという前提で、人口構成が推計人口のように変化したとして計算してみた。すると、正規雇用者数は△10%、非正規雇用者数は△8%の減少率となることがわかった(図表3)。ここでは、2028 年までに現在の50 歳代の正規雇用者が、60 歳以降になって非正規化することが、正規雇用者の減少へとつながる予想の背景となっている。

この間、総人口は△5%の減少の予想である。人口よりも雇用者数の減少率が大きく、とりわけ正社員数が減りそうだということになる。

正社員だけでは負担しきれない

現在の社会保障制度では、基本的に正社員と個人事業者などを区分して加入を求めている。非正規労働者は雇用者であっても国民年金や国民健康保険に加入している者が少なくない。国民年金や国民健康保険は、国庫負担を増やすことで、保険料率を重くしないで来ている。しかし、2008 年に後期高齢者医療制度が出来て、健保組合からも高齢者全般を支える仕組みとなり、負担がシェアされることとなった。それで健保組合の収支が厳しくなるのだから、国庫負担が潜在的にいかに重くなっているかがわかる。つまり、本来は消費税などをもっと引き上げるか、国民健康保険などの保険料を引き上げなくてはいけないということだ。

今後、2025 年頃から後期高齢者医療費が増加すると、現在の矛盾はもはや維持できなくなる。それを前提にして、可能な限り税負担を小さくするには、正社員の人数を増やし、かつ賃上げをすることが最善策となる。制度の持続可能性は、①増税、②雇用・所得拡大の両者を満たすことが必要である。

ところが、10 年後に人口のボリュームゾーンが60 歳で大量退職する時代になると、そこでの人件費増加圧力が、企業に雇用・所得拡大を渋らせる。シニア層の賃下げや非正規化が進むということだ。そうではなく、シニア正社員を増やすことが果たしてできるのだろうか。

なお、政府は、財政運営について、2027 年度に国・地方の基礎的財政収支の黒字化を見通している(1月時点)。黒字化目標を掲げることは重要だとしても、それをどう実現するかである。社会保障制度の受益と負担をどうバランスさせるかを考えなくては黒字化を実現することも難しいだろう。

10 年先の構造変化

将来の年金支給開始が後らされると、退職して年金受給までの期間はどうなるのか。求職活動をすれば失業者となり、就職しなければ無職化する。実際、60 歳以降に無職化している人は多い。そうなると、家計収支はその期間は貯蓄取崩しが進む。就業できても低所得のままであれば、貯蓄は増やせない。

日本の貯蓄率は、さらに低下することになるだろう。正確に言えば、保険料などの公的貯蓄が増えて、私的貯蓄が増やしにくくなる図式である。このことは、個人の国民が、ライフプランを立てて将来への備えをすることも厳しくなるというミクロの変化を伴うものだろう。20 歳代から働き始めて、50 歳代は貯蓄を増やせても、60歳代は貯蓄取崩しを余儀なくされる。68 歳あるいは70 歳から公的年金を受け取るとしても、その受給額は十分とは言えなくなる。また、超低金利環境は続いて、家計は保有する金融資産を増やしにくい。貯蓄が乏しいから働かざるを得ないという人も増えるだろう。

人口減少や財政再建が大きな課題とされるが、10 年後に人口高齢化によって社会保障の範囲が絞られるときに、どのように生活を支えていくかが大問題になるだろう。そのときには、60 歳以降の働き方についてどうすればよいかを再検討することが求められる。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 経済調査部 担当 熊野英生