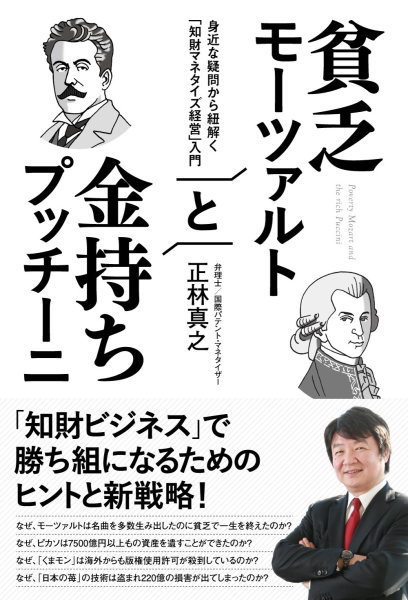

(本記事は、正林真之氏の著書『貧乏モーツァルトと金持ちプッチーニ』サンライズパブリッシング、2018年7月25日刊の中から一部を抜粋・編集しています)

「うなぎパイ」のひとり勝ちを守る商標登録

浜松をはじめ、静岡方面に出張した帰りに持って帰るお土産といえば「うなぎパイ」であると言っても過言ではないだろう。

浜松といえば浜名湖、浜名湖といえばウナギ。

だからといって、ウナギをお土産にするには高価過ぎる。

自宅へのお土産ならばともかく、会社の出張のお土産として職場の同僚達に配るなら「うなぎパイ」が最適だろう。

いや、むしろ浜松に行ったのだから、「うなぎパイ」を期待していたと待たれる待望のお土産ではないだろうか。

ウナギのエキスをパイ生地に練り込み、かまぼこのような形に仕上げ、最後にタレを塗り込んだこの焼き菓子は、フランスの代表的洋菓子パルミエを参考にしてつくられたという。

有限会社春華堂が販売するこの「うなぎパイ」は、今では浜松の名産として、インターネットで実施された「好きな全国の名物土産ランキング」であの「白い恋人」に次いで2位に輝いている。

「夜のお菓子」という絶妙なキャッチフレーズは、当時の社長が出張や旅行のお土産として家庭に買って帰ったその夜に、一家団らんのひとときをこのお菓子とともに過ごしてほしいという願いを込めて考えたというが、結果的には違う意味で解釈されたことで浸透し、人気の高いお土産として認知されている要因のひとつだろう。

「うなぎパイ」といえば「夜のお菓子」。

「夜のお菓子」といえば「うなぎパイ」。

水商売の店に「浜松に出張に行ってさあ」とか「ゴルフで浜松に行ったんだけど」という枕言葉とともに差し出せば、ほかのどんな高価な手土産よりも喜ばれることは疑いない。

当然のことながら、類似の商品も多数販売されているが、「うなぎパイ」の圧勝は揺るがない。

「うなぎパイ」という商標を独占しているかぎり、その牙城が崩れることはないだろう。

もしかしたら、この「うなぎパイ」の10倍美味しい同様の焼き菓子をお土産に持ち帰ったとしても「なんだ『うなぎパイ』じゃないんだ」と一蹴されてしまうかもしれない。

「うなぎパイ」の勝利は、食べる前に決まっているのだ。

いや、売る前に決まっているとも言えるだろう。

浜名湖、うなぎ、うなぎにまつわる様々な物語。

それらすべてを焼き洋菓子という意外なテーマで包み込んだ「うなぎパイ」。

そのネーミングから「夜のお菓子」というキャッチフレーズまで、その完璧なまでのプロモーションストーリーを守っているのは、ほかならぬ「うなぎパイ」の商標登録であることを改めて確認しておきたい。

巨万の富を失った餡入り生八つ橋

京都に旅行に出かけたほぼすべての人が、お土産を買って帰るという。

京都は、日本人にとっては特別な場所だ。

その特別な場所に出かけたということを誰かに伝えたい。

そのために人は京都でお土産を買う。

ところが、京都といえば「○○」という代表的なお土産が、残念ながら存在しないと言わざるを得ない。

「なにをおっしゃいますことやら。京都といえば八つ橋やおまへんか」と舞妓さんに言われても、やはりピンとこないのは私だけだろうか。

なるほど京都には古くから愛される八つ橋という堅焼きの煎餅菓子がある。

硬く焼き上げられた八つ橋は、カテゴリーとしては煎餅だ。砂糖の甘さのあとに、ほのかなニッキの香りが続く。

しかし、今の人たちが思い浮かべる八つ橋は、「おたべ」や「聖」という名で販売されているアンコを包んだ生八つ橋に違いない。

1966年粒餡入り生八つ橋の販売が開始されたのは、八つ橋の本家京都ではなく、京都の隣の大津市のヘルスセンターびわ湖温泉「紅葉パラダイス」だったという。

簡単に言えば、粒餡入り生八つ橋は、八つ橋界の異端児だったのだ。

京都には、様々な八つ橋の老舗がある。

それぞれが「○○八つ橋」という名で販売しているが、その中で決定的なブランドは存在しないと言えるだろう。

ところが、餡入り生八つ橋となると「おたべ」に圧倒的な軍配があがる。

「おたべ」を製造販売する「株式会社おたべ」(現・美十)は八つ橋メーカーの中では後発中の後発。

だからこそ、「おたべ」を考案し、今までになかった餡入り生八つ橋という京都名物の第一人者としての地位を確立している。

もし、この会社が製造方法等に特許を申請していたならば、もしくは「京餡生八つ橋」というような商標登録をしていたならば、その利益は今の10倍ではきかないだろう。

確かに「おたべ」は成功を収めた。

しかし、その成功も、知的財産権をより有効に活用していればもっと大きな成功に導かれていたかもしれないことだけは言っておきたい。

小がまとまることで権利を利権に変えられる

もともと「うなぎパイ」の会社はひとつではなかった。

約50ほどの小さな会社がそれぞれの「うなぎパイ」を作っていたと言われている。

そんな状況下では、「うなぎパイ」という商標は育たない。

小規模の者の個々のパワーなど、知れているのだ。

先に述べたメーカー「春華堂」が商標権に基づいて権利行使をねばり強く行っていった結果、ひとつになった。そして、巨大になって資本力を得た。

その資本力等をもって、「うなぎパイ」という商標を浸透させることができたのだ。

商標権に基づいてパワーを結集させることで、ひとつの大きな力を獲得し、それを利権として享受できる。

これは、「有田みかん」でも実証されていることだ。

「有田みかん」の協同組合がそこに属するすべての農家に、「有田みかん」の商標を提供している。

だが、「和歌山みかん」という商標は存在しない。

それは和歌山という名の下に農家達のまとめ役が存在し得なかったからだ。

小がまとまるためには、そのまとめ役が欠かせない。

反対に、まとめ役がいさえすれば小は小で終わることなく、より大きな権利を自らのものにでき、その権利を集め、まとまった小で分配できるのだ。

我が国日本に足りないのは、商標となるべきテーマではなく、このまとめ役かもしれない。

そのまとめ役は、なにも小の中に存在しなければならないわけではない。

第三者がまとめ役として機能することで、小は大なる権利を得ることができることも、ぜひ知っておいていただきたいことのひとつだ。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます